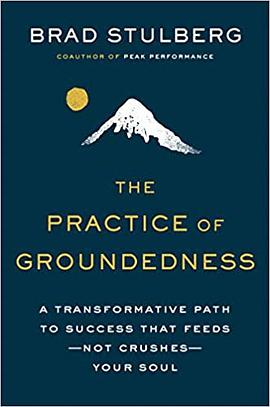

Join thousands of readers and learn about the foundations of sustainable excellence and concrete habits for peak performance and a more genuine kind of success.

“A thoughtful, actionable book for pursuing more excellence with less angst."

–Adam Grant, #1 New York Times bestselling author of Think Again and host of the TED podcast WorkLife

"This book gets to the heart of the matter." –Ryan Holiday, New York Times bestselling author of Stillness Is the Key and Ego Is the Enemy

"This book taps into something that so many of us feel but can't articulate." –Arianna Huffington, Founder & CEO, Thrive Global

"Ambitious, far-reaching, and impactful. –David Epstein, New York Times bestselling author of Range and The Sports Gene

From the bestselling author of Peak Performance comes a powerful antidote to heroic individualism and the ensuing epidemic of burnout.

Achievement often comes at a cost. Angst, restlessness, frayed relationships, exhaustion, and even substance abuse can be the unwanted side effects of an obsession with outward performance. While the high of occasional wins can keep you going for a while, playing into the always-on, never enough hustle culture ultimately takes a serious toll.

In The Practice of Groundedness , bestselling author Brad Stulberg shares a healthier, more sustainable model for success. At the heart of this model is groundedness —a practice that values presence over rote productivity , accepts that progress is nonlinear , and prioritizes long-term values and fulfillment over short-term gain . To be grounded is to possess a firm and unwavering foundation, a resolute sense of self from which deep and enduring, not shallow and superficial, success can be found. Groundedness does not eliminate ambition and striving; rather, it situates these qualities and channels them in more meaningful ways.

Interweaving case studies, modern science, and time-honored lessons from ancient wisdom traditions such as Buddhism, Stoicism, and Taoism, Stulberg teaches readers how to cultivate the habits and practices of a more grounded life. Readers will learn:

- Why patience is the key to getting where you want to go faster—in work and life—and how to develop it, pushing back against the culture's misguided obsession with speed and "hacks."

- How to utilize the lens of the wise observer in order to overcome delusion and resistance to clearly see and accept where you are—which is the key to more effectively getting where you want to go

- Why embracing vulnerability is the key to genuine strength and confidence

- The critical importance of "deep community," or cultivating a sense of belonging and connection to people, places, and causes.

Provocative and practical, The Practice of Groundedness is the necessary corrective to the frenetic pace and endemic burnout resulting from contemporary definitions of success. It offers a new—and better—way.