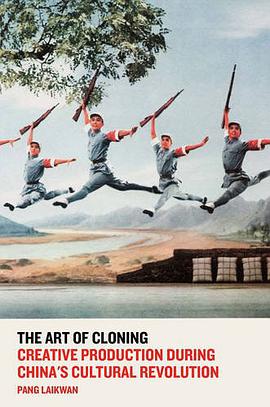

Cultural production under Mao, and how artists and thinkers found autonomy in a culture of conformity

In the 1950s, a French journalist joked that the Chinese were “blue ants under the red flag,” dressing identically and even moving in concert like robots. When the Cultural Revolution officially began, this uniformity seemed to extend to the mind. From the outside, China had become a monotonous world, a place of endless repetition and imitation, but a closer look reveals a range of cultural experiences, which also provided individuals with an obscure sense of freedom.

In The Art of Cloning, Pang Laikwan examines this period in Chinese history when ordinary citizens read widely, traveled extensively through the country, and engaged in a range of cultural and artistic activities. The freedom they experienced, argues Pang, differs from the freedom, under Western capitalism, to express individuality through a range of consumer products. But it was far from boring and was possessed of its own kind of diversity.

Reviews

“A thoughtful contribution to the writing of a new and nuanced cultural history of the Cultural Revolution. Pang’s work brings a fresh optic to the question of how Chinese people lived, felt and made art in a fraught age of revolution.”

– Andrew Jones, author of Yellow Music: Media Culture and Colonial Modernity in the Chinese Jazz Age

“Pang Laikwan’s meticulous research draws the reader into a world in which this art of copying, of making models and of typifications framed the cultural and political realm and then spread across the social landscape to fashion life itself. Offering new and exciting insights based upon impeccable research, this is one book about the Cultural Revolution that should not be missed.”

– Michael Dutton, coauthor of Beijing Time

“A major intervention into a fraught field. Luminously opening new and old channels of inquiry, Pang forces a reconsideration of the processes and politics of cultural production in China’s Cultural Revolutionary decade.”

– Rebecca Karl, author of Mao Zedong and China in the Twentieth-Century World: A Concise History