历史

常言道 豆瓣

7.6 (5 个评分)

作者:

余世存

新世界出版社

2007

- 4

《常言道:近代以来最重要的话语录》出版之后,引来众数读家和媒介侧目。读史有方法,玩索有兴味。作者自身经验:遍观近代正史野史,爬梳剔挟之余,每成一则,不独欣然成诵,辗转反侧,更可以反复征引,和其他无数的历史细则,相与沟通并互见发明。此中之苦乐砥砺自知,心中块垒或为之高筑,或为之浇析,曼殊上人和绀弩散人都曾为此“无端狂笑无端哭”。吾人以史为教,西人更有所谓读史使人明哲、在此跳舞等说,历史既为材料,又为形式质地,跟人心相遇,有感即通,确凿可以成全有质地之新人。是以教化教育教学革新之道,莫过于回向历史:《非常道》出版后,跟风不断,可谓明证。余既始作其俑,难免龙种之望,而打扮历史无知历史之投机取巧人格,仍充斥市场,感慨系之,因再秉杂糅并举之余绪,更出机杼,作《常言道》一书,体例翻新,条陈细察,涓滴申说。为吾人近代史再三复意。读家或可哂察。

通者,有不可言言则非常之道,则必有老生常言言则平易悠远之道。道可常言者,则可以致精微,可以通广大。小德川流,大德软化(冯友兰语)。此本书所以用心者也,存鉴揽照,目击心悟,所谓证道,无处不在。

通之体,可以为经,为史,为传统;道之用,则惟务在人。我国人向来视大等为大人成人君子之教化,大学之道,在明明德,在新民,在止于至善。现代教育之关键,同样利在大学,利在大学之人格校长,利在传道,利在为学,利在博通,利在独立,利在自由。一以贯之,则任持绝学,人格高标,如何做人,如何警君子,如何做学问,历历在目。又,或则培育现代识见及训练(蔡元培语),或则助学生走路(梁漱溟语),或则违千夫之诺诺,作一士之谔谔(冯友兰语)。要之,则又如竺可桢所倡通才教育,惟有通中国语文,通此随处流衍之人文精神,方可接续烟火,方可拯危难于既颓,方可于非常之时,有以“一死而见其独立自由之意志”(陈寅恪语)。读书治史,感同身悟,见不及此,实乃蠹虫。

通者,有不可言言则非常之道,则必有老生常言言则平易悠远之道。道可常言者,则可以致精微,可以通广大。小德川流,大德软化(冯友兰语)。此本书所以用心者也,存鉴揽照,目击心悟,所谓证道,无处不在。

通之体,可以为经,为史,为传统;道之用,则惟务在人。我国人向来视大等为大人成人君子之教化,大学之道,在明明德,在新民,在止于至善。现代教育之关键,同样利在大学,利在大学之人格校长,利在传道,利在为学,利在博通,利在独立,利在自由。一以贯之,则任持绝学,人格高标,如何做人,如何警君子,如何做学问,历历在目。又,或则培育现代识见及训练(蔡元培语),或则助学生走路(梁漱溟语),或则违千夫之诺诺,作一士之谔谔(冯友兰语)。要之,则又如竺可桢所倡通才教育,惟有通中国语文,通此随处流衍之人文精神,方可接续烟火,方可拯危难于既颓,方可于非常之时,有以“一死而见其独立自由之意志”(陈寅恪语)。读书治史,感同身悟,见不及此,实乃蠹虫。

巴蜀旧影 豆瓣 谷歌图书

作者:

山川早水

译者:

李密

/

李春德

…

四川人民出版社

2005

- 5

《巴蜀》一书虽然是游记,但并不是一本简单的流水账,不像清代一般的国内游记多以记载沿途古迹名胜为主,而是在记载沿途的地理地势、风土人情、经济和物产状况、名胜古迹、社会交往等方方面面的基础上,突出对经济贸易、名胜古迹、社会交往的记载。作者对中国历史文化十分熟悉,故游记对沿途历史名胜不仅多有记载和感怀,还有一些考证和研究。如在宜昌对荆门、虎牙历史的描述,博采古史,古今融通;作者对南京范成大的《吴船录》和陆游的《入蜀记》十分熟悉,旅行中经常将七百多年前范成大和陆游记载的风物与当时的风物进行比较;如将陆游记载的黄陵庙卖茶妇女与清代的妇女进行对比,发现妇人肤色不像陆游记载的那样白,也不见缠着青斑布头巾。有时还对一些史迹进行考证,如在归州对秭归得名及与楚文化和屈原的关系的考证,也是有一定见解的。

无风周行 豆瓣

作者:

葛兆光

上海书店出版社

2007

- 7

本书是著名学者葛兆光先生在学术研究和严肃的论著之外,随着遐想和感悟所写下的随笔集,全书分为五大辑。“着眼成翳”为作者对当今时代种种社会现象的思索,从潘金莲一绺头发所包含的生命信息揭示克隆技术背后隐含的哲理,从人类基因图谱猜想它对人类未来历史的影响。“览史稗谭”是作者在文献史料中披沙拣金的搜索之余的随笔与杂感,从“垂衣而治”谈到衣服与文明的关系,进而得出“一套有效的规矩比高尚的理想更重要,文明的常识比文化的想像更有效”;在一个小小的螺壳化石中看到它“压缩了漫长的历史时间和丰富的历史故事”,而考古就是要从文字中透视出历史;对周边国家和民族称呼上从“夷”到“洋”的变化,则折射出了强弱的逆转和历史的变迁。“书林穿行” 是作者的书边杂谈,从鉏麑触树而死引发对文学的想象与历史的真实的思考,从王士祯《池北偶谈》中记录与外国使节交邦之语气,谈到清人“非我族类,其心必异” 的极端盲目自大,比较了近代西方人的世界观和古代中国人的天下观。“藤下漫谈” 写的是眼见耳闻的琐事,诸如“新风气与旧文谈”、“清代官方文书中的白话”,还有画符、念咒、用印中的语言暴力等等。“随风周行”选摘了作者的部分日记,记录的是他在中国台湾、西安,以及新加坡、日本等地行走的所见所闻,所思所感。每篇约千字左右,短小精悍,在感性的文字中透出理性的思考。捧读本书就仿佛在作者带领下,穿透历史的帷幕,重新让遗迹和文物复活,重新想像和经历过去。

追寻林昭 豆瓣 谷歌图书

8.9 (10 个评分)

作者:

许觉民

长江文艺出版社

2000

- 11

林昭死于“四人帮”暴力之下,她的死,是正义不灭的象征,是宣示一种思想力的高扬。她面临着种种选择,可以不死,可以有各种各样的活下去的途径,可是她选择了死,为了真理,她抱着“无求生以害仁,有杀身以成仁”之志以赴死。她用死向后人投下了一句气贯长虹的誓言:“历史将宣告我无罪!”刀她用死向后人证明她是正确的。她用死使残害者用尽方法要她屈服的一切图谋伎俩归于泡影!

林昭有一股刚气,说准确一点,一副硬骨头。只要她认定的是对的,便从不回头,不论是她的亲属或好友向她陈说利害,哪怕说得唇敝舌焦,她毅然不为动,她只是义无反顾地咬定自己的观点之可更改。这不是别的,正是林昭最光辉的尊严处,人们纪念她,正是从哪里懂得了人的尊严的神圣准则。

林昭的案件是平反了,尽管不是说得那么彻底,但毕竟将她的冤情得以大白于天下。

林昭有一股刚气,说准确一点,一副硬骨头。只要她认定的是对的,便从不回头,不论是她的亲属或好友向她陈说利害,哪怕说得唇敝舌焦,她毅然不为动,她只是义无反顾地咬定自己的观点之可更改。这不是别的,正是林昭最光辉的尊严处,人们纪念她,正是从哪里懂得了人的尊严的神圣准则。

林昭的案件是平反了,尽管不是说得那么彻底,但毕竟将她的冤情得以大白于天下。

三峡考古记胜 豆瓣

作者:

編者 / 高蒙河、黃穎

中華書局

三峽考古記系列

隨著三峽水利工程完工日子的日漸逼近,不少古蹟、遺址將會長淹水下不見天日,後人將無法造訪這片千百年來養育著三峽百姓的土地。有鑑於此,6位上海考古學者決定透過一系列文字及圖片,為讀者揭示一闋闋真實動人的三峽考古見聞。整個系列包括:

‧三峽古物記奇

‧三峽考古記勝

‧考古新手記趣

本书内容:

作者透過精練的文字與豐富的圖像,記述他們在三峽地區進行田野考古時的所見所聞之餘,亦娓娓道出考古人應具備的條件和日常遇到的種種困難。除此之外,他們更採擷了不少關於三峽地區的民風、民俗等資料,例如“趕集”、“喜喪”、“背簍”以至成千上萬的“棒棒軍”等三峽地區獨有的現象。因此,本書除了是喜愛考古人士的必備讀物之外,也是認識三峽地區民情與風俗的一部佳作。

隨著三峽水利工程完工日子的日漸逼近,不少古蹟、遺址將會長淹水下不見天日,後人將無法造訪這片千百年來養育著三峽百姓的土地。有鑑於此,6位上海考古學者決定透過一系列文字及圖片,為讀者揭示一闋闋真實動人的三峽考古見聞。整個系列包括:

‧三峽古物記奇

‧三峽考古記勝

‧考古新手記趣

本书内容:

作者透過精練的文字與豐富的圖像,記述他們在三峽地區進行田野考古時的所見所聞之餘,亦娓娓道出考古人應具備的條件和日常遇到的種種困難。除此之外,他們更採擷了不少關於三峽地區的民風、民俗等資料,例如“趕集”、“喜喪”、“背簍”以至成千上萬的“棒棒軍”等三峽地區獨有的現象。因此,本書除了是喜愛考古人士的必備讀物之外,也是認識三峽地區民情與風俗的一部佳作。

艽野尘梦 豆瓣

8.4 (22 个评分)

作者:

陈渠珍

西藏人民出版社

2009

- 1

《艽野尘梦》,作者“追忆西藏青海经过事迹”、取《诗·小雅·小明》“我征租西,至于艽野”之意为书名,含有青藏高原风尘录的意思;艽:荒远。艽野:指青藏高原。在书中,作者详强地叙术了自己1909年从军,奉赵尔丰命随川军钟颖总进藏,升任管带(营长),参加工布、波宓 等距役,在驻藏期间同当地藏族同胞、官员和和喇嘛来往密切,同藏族姑娘西原结婚,在1911年10月武昌起义爆发、南北响应的消息传到西藏后,出于对波密起义士兵的一些行动不理解,而又顾念个人安危,于是组织湖南同乡士兵和亲信百五十人取道东归而误入大沙漠,断粮七月余,妨饥挨饿,茹毛饮雪,仅七人生还于西安,西原病卒,等经历;描绘了沿途所见的山川景色、人情风俗和社会生活;同时记录了英、俄帝国主义凯觎和争夺我国神圣领土西藏的罪恶和阴谋活动,清政府的日举国腐败,清封疆大吏之间和军队内竞争 权夺权、勾心壮举角的壮举争;记载耻辛亥革命对西藏和川军的重大影响和军中的同盟会员、哥老会 成员在波客乘机发动兵变、杀死协统罗长祷的实况。从文学的角度看,它不失业部写行优美的游记;从史学的角度来看,它又不失为记录清末民袂川边、西藏情况的重要资料。因此,任乃强先生在《弁言》中说:”但觉其人奇、事奇、文奇、既奇且实,实面复娓娓动人,一切为康藏诸游记最。尤以工布波密及绛通沙漠苦征力战之事实,为西陲难得史料。

地图的发现 豆瓣

作者:

杨浪

生活·读书·新知三联书店

2006

- 9

杨浪的《地图的发现》在三联书店出版,上市后深受读者喜爱,有人评价:“我从来没有见过这样看地图,收地图,写地图的;我知道写这本书的人是一个有思想有情趣的人;我也相信读这本书的人一定会开卷有益的”, 作者“在轻松流畅的随笔式的文字里,经纬文史,缩放物事,把枯燥的地图写活了”。杨浪多年来从事媒体工作,自上世纪80年代先后在《中国青年报》、《三联生活周刊》、《中国青年》杂志、《财经时报》、《财经》杂志等媒体任高级职务,闲时以收藏地图为乐,并将此爱好发展得与众不同深入透彻:有专门系统之理论,有切磋交流之博客,有“窥一图见天下”之抱负。杨浪常引:“地图之为用决不仅识地名望山水而已,实尚有其他重要知识可以披册而得”,地图之符号煌煌涵盖空间,文字烁烁触及古今。所以读懂一张地图,历史、文化、科技三本书缺一不可。读图需要读书,需要去寻找隐藏在“图”之后的浩浩荡荡,而且,寻找的途中不仅要思考历史在时间轴线上的演进方式,还要注意它们在空间上的存在方式。在这场讲座中,杨浪如何从几百张大大小小的地图中洞穿古今、窥见天下,我们将拭目以待。

梁陈方案与北京 豆瓣

作者:

梁思成

/

陈占祥

辽宁教育出版社

2005

- 6

1950年2月,梁思成先生和陈占祥先生共同提出《关于中央人民政府行政中心区位置的建设》,史称“梁陈方案”。它的内容,不是梁思成反对拆城墙那么简单狭义,也不仅仅是为了一个北京古城的完整留存。“梁陈方案”所包含的正是世界上最先进的城市发展理念,它是一个全面的、系统的城市规划设计建设书。本着“古今兼顾,新旧两利”的原则,梁、陈两位先生对新中国的首都作了科学的规划,一方面,从整体保护的构思出发,建议把中央行政中心放到西郊,为未来北京城的可持续发展开拓更大的空间,避免大规模拆迁的发生,降低经济成本,自然延续城市社会结构及文化生态;另一方面,提出平衡发展城市的原则,增进城市各个部分居住与就业的统一,防止跨区域交通的发生。众所周知的原因,“梁陈方案”没有被采纳。

“梁陈方案”是一份历史文件,今天,它存在的价值,是告诉我们五十多年前,老北京曾经获得过一种“完整保护”的选择,新北京也是一度面对可能与北京伟大历史遗存并肩发展而相映和生辉的前景。梁思成先生当年说“五十年后,历史将证明我是对的”。如今,五十年已经逝去,新老北京仍在你争我夺的悲剧中不能自拔,由此带来的城市问题已波及这个城市里的每一个人。看看身边的北京,我们似乎就生活在“梁陈方案”的“谶语”里面。今天,我们要真诚地向先贤们说一句,历史与现实已成为你们当年的奋斗写下了注脚,对那面历史的省思,正是我们面对未来的姿态。

“梁陈方案”已是一份永远不能再实施的文件,历史已不可能再回到从前,先贤们虽命运多舛,却获得了与一个伟大城市共命运的意义。

“梁陈方案”是一份历史文件,今天,它存在的价值,是告诉我们五十多年前,老北京曾经获得过一种“完整保护”的选择,新北京也是一度面对可能与北京伟大历史遗存并肩发展而相映和生辉的前景。梁思成先生当年说“五十年后,历史将证明我是对的”。如今,五十年已经逝去,新老北京仍在你争我夺的悲剧中不能自拔,由此带来的城市问题已波及这个城市里的每一个人。看看身边的北京,我们似乎就生活在“梁陈方案”的“谶语”里面。今天,我们要真诚地向先贤们说一句,历史与现实已成为你们当年的奋斗写下了注脚,对那面历史的省思,正是我们面对未来的姿态。

“梁陈方案”已是一份永远不能再实施的文件,历史已不可能再回到从前,先贤们虽命运多舛,却获得了与一个伟大城市共命运的意义。

城记 豆瓣

8.9 (50 个评分)

作者:

王军

生活·读书·新知三联书店

2003

- 10

在完成本书写作的10年间,作者共采访当事人50余位,收集、查阅、整理大量第一手史料,实地考察京、津、冀、晋等地重要古建筑遗迹,跟踪北京城市发展模式、文物保护等专题作出深入调研。全书分为十章,从北京的现实入手,以五十多年来北京城营建史中的历次论争为主线展开叙述,其中又以20世纪五六十年代为重点,将梁思成、林徽因、陈占祥、华揽洪等一批建筑师、规划师的人生故事穿插其间,试图廓清“梁陈方案”提出的前因后果,以及后来城市规划的形成,北京出现所谓“大屋顶”建筑、拆除城墙等古建筑的情况,涉及“变消费城市为生产城市”、“批判复古主义”、“大跃进”、“整风鸣放”、“文化大革命”等历史时期。

与文字同样重要的是书中选配的三百余幅插图,不乏私人珍藏的照片及画作,如梁思成先生工作笔记中的画作和首次发表的梁思成水彩写生画。

与文字同样重要的是书中选配的三百余幅插图,不乏私人珍藏的照片及画作,如梁思成先生工作笔记中的画作和首次发表的梁思成水彩写生画。

采访本上的城市 豆瓣

7.7 (6 个评分)

作者:

王军

生活·读书·新知三联书店

2008

- 6

《城记》出版五年后,新华社记者王军再推出《采访本上的城市》;与《城记》一书着重于宏观层面的叙事不同,此次作者将笔力渗透到中观与微观层面,继续来反思现代主义城市规划和中国式的造城运动。

《采访本上的城市》这本书汇集了作者近十年来对中国及欧美城市的调查成果,书中直面当今中国的城市问题,对宽马路、拆迁经济等问题做出系统而深入的解剖;同时直击当前中国城市与建筑领域中的大事件、大热点,包括中央行政区外迁之争、国家大剧院、鸟巢体育场、CCTV大楼、国家博物馆改扩建等争论。作者均对这些争论作了第一手深入的调查,调查对象包括安德鲁、贝聿铭、库哈斯、德梅隆、福斯特等中外建筑师,其中包括4位普利茨克建筑奖获得者。

全书仍采用了调查性新闻报道的写作方式,分为“非常城市”、“非常计划”、“非常规划”、“非常建筑”、“非常拆迁”、“老北京”、“老南京”七章。前五章在“不同往常”的基调上,完成对城市现象的全方位观察与反思,又在最后两章,以北京和南京作为具体案例解剖。其中,《城市规划的圈地玄机》获得温家宝总理批示,并在中国城市规划界引起轩然大波,作者对这场轩然大波又作了持续性调查,使得中国式规划的困境得以充分暴露。

《采访本上的城市》,取这样的书名,是因为它代表了作者王军的一种生存状态——拿着采访本到城市里去。就这样,作者在现实中寻找着历史的答案,手捧采访本,踏访一个又一个城市,写下一篇又一篇报道。在这些报道的基础上,作者完成了对中国城市化浪潮的调查性思考,以及对相关历史问题的回顾。

全书由一个个故事连缀而成,故事与故事之间,情节上的联系或有或无,思路连绵却也独立成章,在激流勇进的城市化过程中,城市这个空间的实体(街道、街区、居民等)的生死毁灭和悲痛哀伤,令人久久不能释怀。

《采访本上的城市》这本书汇集了作者近十年来对中国及欧美城市的调查成果,书中直面当今中国的城市问题,对宽马路、拆迁经济等问题做出系统而深入的解剖;同时直击当前中国城市与建筑领域中的大事件、大热点,包括中央行政区外迁之争、国家大剧院、鸟巢体育场、CCTV大楼、国家博物馆改扩建等争论。作者均对这些争论作了第一手深入的调查,调查对象包括安德鲁、贝聿铭、库哈斯、德梅隆、福斯特等中外建筑师,其中包括4位普利茨克建筑奖获得者。

全书仍采用了调查性新闻报道的写作方式,分为“非常城市”、“非常计划”、“非常规划”、“非常建筑”、“非常拆迁”、“老北京”、“老南京”七章。前五章在“不同往常”的基调上,完成对城市现象的全方位观察与反思,又在最后两章,以北京和南京作为具体案例解剖。其中,《城市规划的圈地玄机》获得温家宝总理批示,并在中国城市规划界引起轩然大波,作者对这场轩然大波又作了持续性调查,使得中国式规划的困境得以充分暴露。

《采访本上的城市》,取这样的书名,是因为它代表了作者王军的一种生存状态——拿着采访本到城市里去。就这样,作者在现实中寻找着历史的答案,手捧采访本,踏访一个又一个城市,写下一篇又一篇报道。在这些报道的基础上,作者完成了对中国城市化浪潮的调查性思考,以及对相关历史问题的回顾。

全书由一个个故事连缀而成,故事与故事之间,情节上的联系或有或无,思路连绵却也独立成章,在激流勇进的城市化过程中,城市这个空间的实体(街道、街区、居民等)的生死毁灭和悲痛哀伤,令人久久不能释怀。

从重庆通往伦敦 东京 广岛的道路 豆瓣

作者:

前田哲男

译者:

王希亮

中华书局

2007

- 8

本书对战略大轰炸的来龙去脉进行了全面的叙述,使人们对战略大轰炸有一个整体的认识和观感。但是,本书并没有就事论事,不是局限在仅仅揭露重庆大轰炸的战争罪行方面,不仅限于日军对中国的战略轰炸的简单介绍,而是以介绍日军对中国特别是重庆战略大轰炸为主线,把战略轰炸的“思想”从产生、到发展、再到膨胀的过程用醒目的线条勾勒出来。作者首先指出,1937年4月纳粹德国对西班牙格尔尼卡的轰炸是人类发明飞机以来,对城市居民进行无差别轰炸的开端(但不属于战略轰炸),而实施战略轰炸则是以日军对重庆的轰炸为起点。接着是第二次世界大战中德英两国之间的相互报复轰炸,再就是英、美对德国城市汉堡、德累斯顿的无差别轰炸,以及美国对日本东京等城市的轰炸,最后发展到向广岛投放人类第一颗原子弹。在格尔尼卡――重庆――广岛的战略轰炸链条上,日本首开了先例,自然不得辞其咎。然而,战后日本掩盖了重庆轰炸的罪行,而且,几乎是世界范围内大多忽略了战略轰炸思想对战后的影响。作者认为,“从这个意义上说,它不应该具有法律意义上的‘时效’概念”。最后作者并对冷战时期美苏的几次战略冲突进行了简单的梳理。

本书充满了对人类永久和平的期待、对受难者的同情和对法西斯主义的控诉,超越了简单的历史过程的叙述,充满了对人类智慧在处理战争问题方面的希望,充满了对人类文明存在价值的信心。作者以满腔的热情,站在支持中国革命和中国解放的立场上,热情讴歌了在重庆大轰炸的日子里,以周恩来为代表的共产党人,以及郭沫若、老舍、田汉、邹韬奋等一大批知识分子与中华民族同呼吸、共命运的感人事迹,批判了蒋介石政权破坏统一战线的种种之举。从该书的主题看,似乎这些内容与“战略轰炸的思想”无甚大关联。但是,作者是把国共之间的关系及各界人士的表现放在重庆轰炸的大背景下予以记述的,展示了中华民族在危难时刻各党各派以及各界人士的政治观点、抗日态度、民众关系以及社会氛围等,对于国内外人士理解中国的抗日战争之所以在极端艰难困苦的情况下赢得最后胜利更加深了切肤的感受。作者指出,战后以来,由于“重庆在中日战争中、在世界航空战史上的意义,长时间以来被人们所忘却,甚至封闭”,战略轰炸的思想并没有被大国和强国所警戒,相反却变本加厉、趋之若骛。从越南战争到两伊战争,乃至海湾战争、科索沃战争、伊拉克战争,无差别的战略轰炸仍在继续,无辜的百姓深受其害。作者痛心疾首地呼吁,“战略轰炸”是把地球和人类当作“人质”的自我毁灭过程,“从格尔尼卡到重庆,再到广岛的道路,是灭绝人类的战争,即灭绝人类的思想原型盖源于此”。

本书充满了对人类永久和平的期待、对受难者的同情和对法西斯主义的控诉,超越了简单的历史过程的叙述,充满了对人类智慧在处理战争问题方面的希望,充满了对人类文明存在价值的信心。作者以满腔的热情,站在支持中国革命和中国解放的立场上,热情讴歌了在重庆大轰炸的日子里,以周恩来为代表的共产党人,以及郭沫若、老舍、田汉、邹韬奋等一大批知识分子与中华民族同呼吸、共命运的感人事迹,批判了蒋介石政权破坏统一战线的种种之举。从该书的主题看,似乎这些内容与“战略轰炸的思想”无甚大关联。但是,作者是把国共之间的关系及各界人士的表现放在重庆轰炸的大背景下予以记述的,展示了中华民族在危难时刻各党各派以及各界人士的政治观点、抗日态度、民众关系以及社会氛围等,对于国内外人士理解中国的抗日战争之所以在极端艰难困苦的情况下赢得最后胜利更加深了切肤的感受。作者指出,战后以来,由于“重庆在中日战争中、在世界航空战史上的意义,长时间以来被人们所忘却,甚至封闭”,战略轰炸的思想并没有被大国和强国所警戒,相反却变本加厉、趋之若骛。从越南战争到两伊战争,乃至海湾战争、科索沃战争、伊拉克战争,无差别的战略轰炸仍在继续,无辜的百姓深受其害。作者痛心疾首地呼吁,“战略轰炸”是把地球和人类当作“人质”的自我毁灭过程,“从格尔尼卡到重庆,再到广岛的道路,是灭绝人类的战争,即灭绝人类的思想原型盖源于此”。

老广告 豆瓣

作者:

张正霞

重庆出版社

2007

- 11

《老重庆影像志》丛书共十本。它们从不同的视角,管窥这座城市的昨天,内容涉及市政变迁、政治演变、经济发展、市井生活、文脉流转传承等方面,尤其是对老重庆的个性与嬗变、老重庆的灵性与魂魄,老重庆的根与源,力图以图文并茂的表述引起读者的注意,与读者作寻根之旅。

广告,随商品交换而生,随商业兴旺而盛。广告,从奴隶制时代的物品叫卖起,一路吆喝下来,旗幌招摇,鼓乐相伴,“歌叫于市,买者欣然”。至近世,声、光、形、色、动……林林总总,形形色色;平面、立体、影视、活物……异彩纷呈,蔚为大观。老广告,无不印证着经济发展的潮涨潮落,无不唤起你陈年往事的记忆碎片。

广告,随商品交换而生,随商业兴旺而盛。广告,从奴隶制时代的物品叫卖起,一路吆喝下来,旗幌招摇,鼓乐相伴,“歌叫于市,买者欣然”。至近世,声、光、形、色、动……林林总总,形形色色;平面、立体、影视、活物……异彩纷呈,蔚为大观。老广告,无不印证着经济发展的潮涨潮落,无不唤起你陈年往事的记忆碎片。

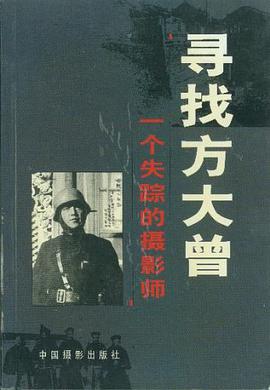

寻找方大曾 豆瓣

作者:

中国摄影出版社 编

中国摄影出版社

2000

- 11

台北出版的《摄影家》杂志第17期以全部的篇幅介绍了一个叫方大曾的陌生的名字。里面选登的58幅作品和不多的介绍文字,使中国摄影界重新认识了这个在摄影史上大师级的人物。这个名字里隐藏着一位摄影家令人吃惊的才华;名字也隐藏了一个英俊健康的年轻人短暂和神秘的一生。“方大曾的作品像是三十年代留下的一份遗嘱,一份留给以后所有时代的遗嘱。”这些三十年代的形象和今天的形象有着奇妙的一致,仿佛他们已经从半个多世纪前的120底片里脱颖而出,从他们陈旧的服装和陈旧的城市里脱颖而出,成为了今天的人们。当一切都消失之后,方大曾的作品告诉我们,有一点始终不会消失,这就是人的神色和身影,它们正在世代相传。本书由小方自己的摄影、文字和关于他的追忆文章组成,拔开重重迷雾,再现了一个鲜活的灵魂。