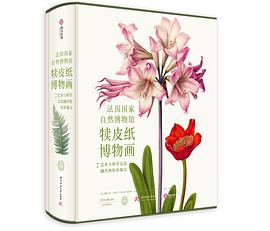

法国国家自然博物馆犊皮纸博物画 豆瓣

LES VELINS

作者:

[法] 帕斯卡莱·厄泰尔(Pascale Heurtel)

/

[法] 米歇尔·勒努瓦(Michelle Lenoir)

译者:

金小燕

华中科技大学出版社-有书至美

2020

- 1

法国国家自然博物馆收藏着世界上最丰富的犊皮纸博物画,但这是它首次以一本宏伟巨著的方式向这一历史遗产致敬。通过近四个世纪的收藏,犊皮纸博物画以独特的方式记录了“生物的多样性”。

作为彰显皇家荣耀的工具,其苛刻的要求、高贵的品质使得犊皮纸成为了它的媒介。它也是科学工具,传播当时仍鲜为人知的知识。正是在新建立的国家自然博物馆内,这一皇家藏品历经了法国大革命,与教学和研究紧密相连。在这个过程中,自然博物馆不断丰富和充实犊皮纸博物画藏品,使之成为了科学样品收藏,圆满地完成了历史使命。

这些藏品曾被各领域教授广泛用于课堂教学,也曾被放在展厅内向公众展示,如今这些脆弱的珍品被精心地保存在中心图书馆的储藏室中。但保存并不意味着保密。自然博物馆一直致力于传播这些图像。所有的研究人员、业余爱好者、好奇人士和痴迷者都可以通过数字图书馆一睹这美妙绝伦的藏品真容。

如今,读者也可以通过此书在纸张间触碰这久负盛名的藏品。本书筹划于几十年前,虽不及收藏品本身之源远流长,但它呈现了几代艺术家们呕心沥血的杰作。正是他们精湛的技艺再现了物种的千姿百态,造就了这举世无双的收藏。

**********

编辑推荐:

法国国家自然博物馆收藏着近七千幅以花卉、动物为题材的水粉和水彩犊皮纸博物画。作为艺术和科学的传世瑰宝,这一绚丽多彩的收藏诞生于自然科学注重观察和描述的时代。而这本由众多知名专家学者策划编辑了几十年的著作,是首次选取了其中八百多幅美轮美奂的犊皮纸画作展示给当代读者。

艺术与科学紧密交融,互相促进发展,这是人类社会永恒的主题。但具体来说,两门学科是如何相辅相成,如何相互交织又各放异彩的。这部鸿篇巨制可以非常生动形象地告诉读者们在过去的几个世纪,在自然科学领域,图画记录是如何起到了重要的作用。而众多留传下来的图画文献往往具有极高的美学价值,这些作品又是如何在时间的长河里逐渐成为了一类兼具感性审美和理性科学的艺术形式。

这是一本非常适合亲子阅读的出版物,在成年父母与孩子共同分享的过程中,双方都能通过这视觉盛宴得到审美的提升,并且在这些充满科学精确性的画作中,共同认识到人类社会是如何发展到今时今日,人们是如何认识了那么多的物种。如果家长没有时间带孩子去太多地方认识植物、认识动物,认识世界,这部著作是一座非常好的纸上自然博物馆,但是它还兼具美育的价值和作用!

作为彰显皇家荣耀的工具,其苛刻的要求、高贵的品质使得犊皮纸成为了它的媒介。它也是科学工具,传播当时仍鲜为人知的知识。正是在新建立的国家自然博物馆内,这一皇家藏品历经了法国大革命,与教学和研究紧密相连。在这个过程中,自然博物馆不断丰富和充实犊皮纸博物画藏品,使之成为了科学样品收藏,圆满地完成了历史使命。

这些藏品曾被各领域教授广泛用于课堂教学,也曾被放在展厅内向公众展示,如今这些脆弱的珍品被精心地保存在中心图书馆的储藏室中。但保存并不意味着保密。自然博物馆一直致力于传播这些图像。所有的研究人员、业余爱好者、好奇人士和痴迷者都可以通过数字图书馆一睹这美妙绝伦的藏品真容。

如今,读者也可以通过此书在纸张间触碰这久负盛名的藏品。本书筹划于几十年前,虽不及收藏品本身之源远流长,但它呈现了几代艺术家们呕心沥血的杰作。正是他们精湛的技艺再现了物种的千姿百态,造就了这举世无双的收藏。

**********

编辑推荐:

法国国家自然博物馆收藏着近七千幅以花卉、动物为题材的水粉和水彩犊皮纸博物画。作为艺术和科学的传世瑰宝,这一绚丽多彩的收藏诞生于自然科学注重观察和描述的时代。而这本由众多知名专家学者策划编辑了几十年的著作,是首次选取了其中八百多幅美轮美奂的犊皮纸画作展示给当代读者。

艺术与科学紧密交融,互相促进发展,这是人类社会永恒的主题。但具体来说,两门学科是如何相辅相成,如何相互交织又各放异彩的。这部鸿篇巨制可以非常生动形象地告诉读者们在过去的几个世纪,在自然科学领域,图画记录是如何起到了重要的作用。而众多留传下来的图画文献往往具有极高的美学价值,这些作品又是如何在时间的长河里逐渐成为了一类兼具感性审美和理性科学的艺术形式。

这是一本非常适合亲子阅读的出版物,在成年父母与孩子共同分享的过程中,双方都能通过这视觉盛宴得到审美的提升,并且在这些充满科学精确性的画作中,共同认识到人类社会是如何发展到今时今日,人们是如何认识了那么多的物种。如果家长没有时间带孩子去太多地方认识植物、认识动物,认识世界,这部著作是一座非常好的纸上自然博物馆,但是它还兼具美育的价值和作用!