随笔

用我一辈子去忘记 豆瓣

7.8 (22 个评分)

作者:

柴静 著

/

晏文娟 编

海南出版社

2001

- 7

这本书面世时,我已25岁。人生正在紧要关口,大的决断呼之欲出。离开电台之后的这两年,命运暗涌几近诡异。现在的我,定居在北京,做了电视主持人,剪发,化妆,在各城市间飞来飞去访问名流。兼职给多家报纸杂志供稿。其余三分之二的生活是穿过尘土飞扬的大街去买菜,和开电梯的人聊天,响应居委会的灭蟑运动故人,旧事大多没有下落,也无意再问。直到有天出版社的晏文娟来找我,带了一大束菊,和一本书的约稿信。她说,“这本书,不是因为你,是为了我们。”我明白。当年她给我写信时,17岁。一颗颗斜斜的字,是一个人仰面向天时的困惑。我也不过是社会小角色。一份微薄的薪水,与世无交的天真与乖僻,很多人信里的迷惘也是我的。于是在电台里,原封不动,读出他们的文字,算是我的心声。回答人家热线里的问题也不过是几个字:“是,有人在,听到了,懂得。”19岁的人,能胜任的,也不过是这些。当日的听众今天都四散于各地,他们的电台年代早过去了,生命的微妙与悲喜也已明白了大半,忘不了的,大概是那一段青葱岁月吧?——洗完脸什么也不涂的年纪,初夏躲不过的茉莉花香,为一个人脸红心跳的时刻,一大群人笑笑说说在江边喝啤酒的夜——满江的渔火,早春三月满天空轻摇的细小叶子。最浅最浅的,呵,看久了心里会疼。还有,深夜听广播时对声音背后那个人的拟想,那支抵死缠绵的歌,和那些不明白为什么会掉下的眼泪。是不是?我坐在漫山遍野的雨里,写完《用我一辈子去忘记》。很私人,尽到我最大的诚恳。个人的悲欢本不足道,但听了你们这些年的故事,这一个,也算我在夜深如海的时候,鼓足勇气讲出来的私房话吧。其他的都是旧作,从各色人物专访中可以看到我这两年与世交接的痕迹。还有就是文娟从她收集到的三四十本录音带上一点一点编选下来的内容。11月4号,她寄来书的大样,我坐在床沿上,翻到《尺素寸心》,看着那些失散了多年的信,岁月滚滚而来。怎么说呢?我的心情。是的,那些暗夜里的音乐,喃喃的人声,从唇齿间流过的一粒粒洁净的字,在一个年青女子身上留下的气息,终生不灭。谢谢文娟,谢谢大家。

元气糖 豆瓣

6.8 (22 个评分)

作者:

殳俏

江苏文艺出版社

2011

- 1

著名书籍装帧设计师朱赢椿专门为美食专栏作家殳俏量身定制的一本书。

专栏作家、食评家殳俏的最新美食经。殳俏自称“美食工作者”和“煮妇”,最好吃的女人,最会吃的作家,最吃不胖的美食家。殳俏写曾经经历和正在发生的美食与美食事件,东京的菜市,西班牙的小饭馆,冬天的韩国菜,香港的大排档,阿拉伯的饭店,既有日式的清淡滋味和简约趣味,又带着浓郁的画面感和故事感。殳俏的吃,机智、俏皮、幽默与生动,完全没有中国传统文人系美食家的酸腐和怀旧,她其实写的是各种各样的爱,爱海胆,爱春笋,爱烤肉,爱汤团,爱烤鸭,爱鹅肝……爱做菜,爱下厨。说到底,爱美食就是爱生活,爱吃就是爱生命。

专栏作家、食评家殳俏的最新美食经。殳俏自称“美食工作者”和“煮妇”,最好吃的女人,最会吃的作家,最吃不胖的美食家。殳俏写曾经经历和正在发生的美食与美食事件,东京的菜市,西班牙的小饭馆,冬天的韩国菜,香港的大排档,阿拉伯的饭店,既有日式的清淡滋味和简约趣味,又带着浓郁的画面感和故事感。殳俏的吃,机智、俏皮、幽默与生动,完全没有中国传统文人系美食家的酸腐和怀旧,她其实写的是各种各样的爱,爱海胆,爱春笋,爱烤肉,爱汤团,爱烤鸭,爱鹅肝……爱做菜,爱下厨。说到底,爱美食就是爱生活,爱吃就是爱生命。

闲话闲说 豆瓣

9.2 (28 个评分)

作者:

阿城

作家出版社

1998

《闲话闲说:中国世俗与中国小说》以一个超现实的新中国为号召,当然凡有志和有热情的中国人皆会趋之,理所当然,厚非者是事后诸葛亮,人人可做的。这个超现实,也是一种现代的意思,中国的头脑们从晚清开始的一门心思,就是为迅速变中国为一个现代国家着急。凡事标明“现代”的一切观念,都像车票,要搭“现代”这趟车,不买票是不能上的。“无为而无不为”我看是道家的精髓,“无为”是讲在规律面前,只能无为,热铁别摸;可知道了规律,就能无不为,佚可以用铲子,用夹子,总之你可以动热铁了,“无不为”。后来的读书人专讲“无为”,是为了解决自己的困境,只是越讲越酸。

我个人是喜欢孔子的,起码喜欢他是个体力极好的人,我们现在开汽车,等于是在高速公路上坐沙发,超过两个小时都有点累,孔子当年是乘牛车握轼木周游列国,我是不敢和他握手的,会被捏痛。“一人得道,鸡犬升天”,都成仙了,仍要携带世俗,就好像我们看中国人搬进新楼,阳台上满是旧居的实用破烂。不识字的中国老百姓也晓得“敬惜字纸”,以前有字的纸是要集中在一起烧掉的,类似一种仪式,字,是有神性的。记得听张光直先生说中国文字的发生是为通人神,是纵向的,西方文字是为传播,是横向的。我想中国诗发生成熟得那么早,而且诗的地位高,与中国字的通神作用有关吧。这样地对待文字,文字焉敢随便变化?白西易讲究自己的诗通俗易懂,传说他做了诗要去念给不识字的妇女小孩听,这简直就把通俗做了检验一切的标准了。做诗自己做朋友看就是了,为什么会引起生存竞争?

看来唐朝的诗多商业行为的成分,不过商品质量非常高,伪劣品站不住脚。中文里的颓废,是先要有物质、文化的底子的,在这底子上沉溺,养成敏感乃至大废不起,精致到欲语无言,赏心悦目把玩终日却涕泗忽至,《红楼梦》的颓废就是由此发展起来的,后是“落了个白白茫茫大地真干净”,可见原来并非是白茫茫大地。

我个人是喜欢孔子的,起码喜欢他是个体力极好的人,我们现在开汽车,等于是在高速公路上坐沙发,超过两个小时都有点累,孔子当年是乘牛车握轼木周游列国,我是不敢和他握手的,会被捏痛。“一人得道,鸡犬升天”,都成仙了,仍要携带世俗,就好像我们看中国人搬进新楼,阳台上满是旧居的实用破烂。不识字的中国老百姓也晓得“敬惜字纸”,以前有字的纸是要集中在一起烧掉的,类似一种仪式,字,是有神性的。记得听张光直先生说中国文字的发生是为通人神,是纵向的,西方文字是为传播,是横向的。我想中国诗发生成熟得那么早,而且诗的地位高,与中国字的通神作用有关吧。这样地对待文字,文字焉敢随便变化?白西易讲究自己的诗通俗易懂,传说他做了诗要去念给不识字的妇女小孩听,这简直就把通俗做了检验一切的标准了。做诗自己做朋友看就是了,为什么会引起生存竞争?

看来唐朝的诗多商业行为的成分,不过商品质量非常高,伪劣品站不住脚。中文里的颓废,是先要有物质、文化的底子的,在这底子上沉溺,养成敏感乃至大废不起,精致到欲语无言,赏心悦目把玩终日却涕泗忽至,《红楼梦》的颓废就是由此发展起来的,后是“落了个白白茫茫大地真干净”,可见原来并非是白茫茫大地。

说来话儿长 豆瓣

7.6 (5 个评分)

作者:

林行止

上海书店出版社

2009

- 5

《说来话儿长》正文收文五篇,前冠以黄永玉的序《出恭如也》及黄手绘的“出恭十二图”。从插图及序可以看出,全书的主题正在于人类的“出口”。中国人讲究“进口”,而对“ 出口”之事不太在意。在长达两千年的文明长河里,此等污秽之语绝少见诸记载,只有少数发生在厕所里的事故借史册流传至今,如《左传》记载:“ 晋侯将食,张,如厕,陷而卒。”欧洲留下来的资料多,我们因此看到许多令今人瞠目的细节。在中世纪,虽然有法律明令禁止,巴黎人仍然当街倾倒粪便,致使巴黎有“臭都”之称;别的城市也好不了多少,在思想璀璨、群星闪耀的启蒙时代,欧洲的城市还是污秽连天,大街小巷堆满了无法处理的粪便;“太阳王”路易十四居然有坐在马桶上接待王宫贵族的癖好;伦敦桥最初是公共厕所,污物直接落入下面的泰晤士河;欧洲城堡外围的护城河,因为积满了城堡主人的粪便,倒是真正起到了防止外敌入侵的作用。作者知识广博,视野广阔,信手拈来,涉笔成趣,无论是谈“便便”,还是谈“那话儿”,都给人耳目一新之感。

空谷幽兰 豆瓣

8.7 (6 个评分)

作者:

比尔·波特

译者:

明洁

南海出版公司

2010

- 10

《空谷幽兰》内容简介:空谷幽兰,常用来比喻品行高雅的人,在中国历史上,隐士这个独特的群体中就汇聚了许多这样的高洁之士,而今这些人是否还存在于中国广袤的国土之上?这是一直在困扰着比尔•波特的问题。因此,他于20世纪80年代末,亲自来到中国寻找隐士文化的传统与历史踪迹,并探访了散居于各地的隐修者……

《空谷幽兰》作者比尔·波特1972年去往台湾。在一个佛教寺庙里生活了三年。他这样描述自己的生活:天亮前起来诵经,夜晚听钟声,一日三餐素食,一个房间,一张床,一顶蚊帐,没有钞票。如果我的腿太痛,我就读书。

三年后,他离开寺庙,隐居在一个山村里,开始着手翻译一些中国古代隐士的著作:寒山,拾得,丰干,石屋和菩提达摩。但最终,他决定自己亲自去寻访中国隐士,即使岁月流迁,他根本无法预知自己是否能够找到他们。或这种与宗教联结的生活方式是否存在。1989年,他找来自己的朋友,摄影师史蒂芬,两个人一起踏上去往终南山的路途。

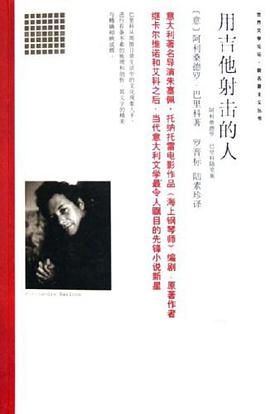

后来他写了一本书。《空谷幽兰》。翻译出版是2001年,印了四千册。曾在一本先锋杂志上见到封面。是路途中拍下的照片。作者拄着登山的拐杖,穿蓝布衬衣,摄影师戴斗笠,身上斜背着包袋。两个对东方文化充满激情的成年美国男人。旁边站着年轻的和尚,路途装束,光头,浓黑的眉,左手手腕上绑着白毛巾。他们似正经过峻峭山顶的灌木丛,背后是尖耸的山峰和浓雾。

点击链接进入:

《禅的行囊》

《空谷幽兰》

《寻访终南隐士》

《空谷幽兰》作者比尔·波特1972年去往台湾。在一个佛教寺庙里生活了三年。他这样描述自己的生活:天亮前起来诵经,夜晚听钟声,一日三餐素食,一个房间,一张床,一顶蚊帐,没有钞票。如果我的腿太痛,我就读书。

三年后,他离开寺庙,隐居在一个山村里,开始着手翻译一些中国古代隐士的著作:寒山,拾得,丰干,石屋和菩提达摩。但最终,他决定自己亲自去寻访中国隐士,即使岁月流迁,他根本无法预知自己是否能够找到他们。或这种与宗教联结的生活方式是否存在。1989年,他找来自己的朋友,摄影师史蒂芬,两个人一起踏上去往终南山的路途。

后来他写了一本书。《空谷幽兰》。翻译出版是2001年,印了四千册。曾在一本先锋杂志上见到封面。是路途中拍下的照片。作者拄着登山的拐杖,穿蓝布衬衣,摄影师戴斗笠,身上斜背着包袋。两个对东方文化充满激情的成年美国男人。旁边站着年轻的和尚,路途装束,光头,浓黑的眉,左手手腕上绑着白毛巾。他们似正经过峻峭山顶的灌木丛,背后是尖耸的山峰和浓雾。

点击链接进入:

《禅的行囊》

《空谷幽兰》

《寻访终南隐士》