纪录片

双村记 (2006) 豆瓣

雙村記

导演:

陈心中

其它标题:

雙村記

/

The Tale of Two Villages

未出發先熱身,齊齊來上個中文課:「治」和「制」雖同讀作「zhi」,政治上的含意卻大相徑廷。 「治」字含「水」,有公平、仁和、平等之意;「制」字從「刀」,制治、權力往往源於暴力。再來北望神州,跟導演一同見證中國兩條小村莊「治」和「制」的角力 ─ 受盡貪污腐敗的地方政府無良「制度」所壓迫,民主「自治」看來是唯一出路。村莊初次舉行村委會選舉,工作人員、參選人和村民皆初試啼聲,滿腔民主熱血,殊不知未有前車可鑑,以致選舉制度模糊、執行混亂、參選人輸打贏要,也許要有「自治」先要有「制度」?從選舉走向合作社,合作社雖能凝聚各村各壤,卻處處受地方政府貪官阻撓,往往壯志未酬,出師未捷身先死。邁向「自治」長路漫漫,絕難一步登天,村民何以還會堅持下去?「治」與「制」,香港又可有借鑑之處?(HKAIFF 2008)

景观社会 (1974) 维基数据 IMDb 豆瓣 TMDB

La Société du spectacle

8.1 (29 个评分)

导演:

居伊·德波

演员:

居伊·德波

其它标题:

La Société du spectacle

/

The Society of the Spectacle

…

作者:明瀚

一:生平与实践

Guy-Ernest Debord,理论家、电影导演和社会运动者,生於1930年11月28日,卒於1994年11月30日(自杀身亡),是国际情境主义Situationist International (简称SI)的创始人和理论贡献者。他曾是Lettrist International和Socialisme ou Barbarie的一员(此二团体皆是发起於二战後法国的左翼社群,前者是脱离Lettrist的极端分支,後者则源自於扥洛斯基主义-第四国际),此外,1953年德博也参与了这群Lettrist International者所标志了巴黎的精神地形学地图,藉由自由联想式的行走步调漫游於巴黎城中,这些活动之後被收录在Naked Lips一书之中。

1967年《景观社会》一书的出版造成了许多知识人和学生的,1968年学运中在巴黎街道上的墙上不时有著从这本书中徵引的话语。他该书的理论是试图去解释日常生活中公私领域在於欧洲的资本主义现代化所导致的精神衰弱的问题,而他假设「景观」就是罪魁祸首,而他对於景观的批判基本上是承袭於马克思、马库塞、卢卡奇对商品的批判。1972年因为他涉及Gerard Lebovici(他的好友兼他的出版者)的暗杀命案而遭致名声诋毁,因此他的著述和多部重要的电影也因此无法在他有生之年出版发行,他五部电影也是於这两年才陆续在法国本土重新由私人释出、出版,2005年11月15日也才真正完整发行。(台湾目前买不到,要订)

二:情境国际Situationist International 介绍

「情境国际」对社会的批判和主张对当下生活采取的行动和作为是当时知识青年主要思想的来源之一,除了奇德博之外,还有Asger Jorn以及另外一位撰写《日常生活的革命》(The Revolution of Everyday Life) 的哈伍尔˙范内哲姆(Raoul Vaneigem)也是大将之一。「情境国际」1959年正式从Lettrist(单字主义:一支後结构主义的作家和诗人派别,主张用低限和抽象形式的方式作出艺术表达,源自达达Dada,主要想区辨当时布尔乔亚的品味)分裂出去,「情境国际」同时也是68五月学运的主要催化者。

「情境国际」(1957-1972)相信思考当下性的时刻能有作出改变的高度潜力,并且从中藉由有效的权力关系去转化社会,而自我的解放也来自於此;而这个对社会结构的转化也就是去改变我们对世界的知觉方式。「情境国际」试图去创造一连串源自於超现实主义和达达主义的策略,例如世俗启迪、衍生(encounters:行动的流窜和无以名状的偶遇)、创旧手法(Dtournement:运用已存在的形式、概念,将之加以改造後对原先的意义和作用产生反噬和颠覆力,并以此传达不同的、甚至是相反的讯息 ),在当时,他们与「眼镜蛇」(CoBra)这个艺术团体(北美馆有展过)交往也十分密切。

之後,研究显示(参考【今艺术】156期)从英国的庞克运动也可以看出「情境国际」的些许传统,当情境主义见用於80、90年代的政治领域时,许多以Psychogeography(暂译「精神地形学」,该词首用於【情境国际】1958年第一期的刊物中)一词为名的派系则纷纷出现於世界各地。

三. 德博拍过哪几部电影:

Howls for Sade (1952) :从原声带译文揣想,第一到三音轨不同的voice在说著不同的话,但是没有一个提到萨德(But no one talks about Sade in this film)。这部片似乎是运用意识流的手法,每个段落看似互不相关,但又有其特殊观关联的方式,路如不同音轨的间续叙事,以及一个大叙事/後设叙事的旁白。

On the Passage of a Few Persons Through a Rather Brief Unity of Time (1959):

从原声带译文揣想,应近似於1953年德博参与了那群Lettrist International者藉由自由联想式的行走步调漫游於巴黎城中去标志了巴黎的精神地形学地图,这个传统的延伸可以在高达早期新浪潮电影或是瑟铎(De)的“Walking in the City“文章中可见一般。

Critique of Separation (1961)

片中就是一个短发女性和男性友人不断地在巴黎街头行走、或坐下喝咖啡,就像是《爱在黎明破晓前》上集的维也纳或下集的巴黎那样相知相随,见片段:@

The Society of the Spectacle (1973)

这部片利用大量的电影片段拼装而成,其中插入一些颇具意象的片段或是街头暴动的纪录片,德博以覆颂他於1967年写成的《景观社会》段落的方式进行影片的画外音叙事,在有限的下集阅听中,德博用了不少关於战争或革命的电影来说明革命的时间观,从布尔乔亚革命到後续的无产阶级革命,透过陆续放映《埃及战役》、《波坦金战舰》、史达林政权阅兵、1968年学运纪录片等片,来达成他的影像实践。其中有许多问题性留待之後课堂举证与讨论。

Refutation of All the Judgments, Pro or Con, Thus Far Rendered on the Film The Society of the Spectacle (1975)

In girum imus nocte et consumimur igni (1978)

在有限的影片阅听中,这部短片似乎是以360度摇镜的方式将巴黎某处的广场周边景观全数摄尽,而片末重新回到摄影机一开始拍摄之处,这看似无意义的拍摄其实可能是有对话性和政治性的,例如对蒙太奇的省用、以及俗常市民生活的捕捉,或是对城市景观化的批判(这似乎有些薄弱)。见片段:@

四:《景观社会》的阅听札记

与本堂课讨论读本同名的《景观社会》那部电影主要在演什么,很可惜我无法获得上集,所以不能窥知全貌,但是我可以针对下集作出解释、批判和一些根据该片内容具高度关联也具联想性的切题方向:

札记1:女子听到曲调的多愁善感而後又豁然惊醒,是否意味者班雅明强调超现实主义化「入梦」之後必须「出梦」的实践重要性。麻醉的问题一向是神游者的问题。而资本主义的新纪元是一种内在去历史的历史观,正如流行会不断循环,历史在其中自己取消了,而这便是德博所说的历史的瘫痪,时间的错误意识。(但是德博在电影後半段又说,不能只一昧地否命资产阶级历史,无产革命有更无限和完整的任务要实现。)

札记2:在《埃及战争》(War in the Land of Egypt)的选映片段中,德博讨论到权力如何规避其自身获取的方式,正如编年史也没有记载任何权力更迭的事件细致是如何发生的,总用一种模糊化的技术让权力或神话永远置於高位。德博说:「这是一个沉默的表演,统治者走出门外,对群众招招手,不发一语,不加解释自身统治阶级的合法性和让何往後的政治主张」

札记3:布尔乔亚和农耕者(平均地权者)曾经同心合力过,但後来布尔乔亚取得统治地位後则幸存者(Survivals)逐一灭绝,布尔乔亚的历史变成了统治阶级的历史,个体在其中仍然牺牲,而商品经济成为宿命,以物之拥有这件事来评断一切也是宿命。(History was, but is no more, new immobility in history,资本主义让time unify。)

札记4:所谓资本主义让time unify,同一的不可逆转的时间是世界市场的时间,同时也是全球的一般化时间,而这便是世界景观的必然结果(景观是资本高度积累的必然结果)。

札记5:而劳动阶级也不外於此同一化的时间,所以第二次革命即无产阶级革命,阶级斗争的新纪元兴起也来自布尔乔亚的发展,{电影中有氢弹大爆炸的画面}则,历史又动了,无产阶级点出了一种为著新的历史生活的可能之点

札记6:在现代景观中,工人也可以被再现为阶级自身的对立物。要如何能抿除景观,则必须够过思维对景观的穿越,意识则於此成形。

札记7:不能只一昧地否命资产阶级历史,无产革命有更无限和完整的任务要实现。正如同意识形态不能将部份目标伪装成整体目标,无产阶级革命也不臣服於意识形态之下,基於这样的实践氛围,劳工应该是更多变的、自发的并且范围更大的(故不被特定化利用)。

札记8:革命和理论的关系德博身为国际情境的理论创建者也有讨论,他说,是有理论需求这件事,但是他们并不被理论地塑造,他举例:苏维埃政府并不是一个理论的发现。

问题1:德博挑选几段当成旁白来念,与影片有一种对应、无关也有扞格,到底他的叙述策略为何?这些电影的选用有什么样的策略性、批判性(或教条意味),会不会他所正面支持扬言的革命在他的影像化时间中也变成了一种景观,如果这是一个社会资本宏大实现後的景象背後,又是一种完美的决裂?他有没有注意到这样的一个盲点,阶级斗争完全无法影像化、也无法理论化。

问题2:如果这部影片是基於史达林集权主义的思考,是否便是呈现了那一代知识人对左翼热情的逐渐淡却,虽然在片尾看似庆功般赞许(可以讨论本片中那神来多笔的配乐)者68学运的活跃和罢工(推翻布尔乔亚社会)的全面胜利,但是不免嗅到镇暴烟硝味後的那一股沧凉且永不止歇的官僚臭气。

五: 相关电影作品网站、68电影与书籍

˙德博电影作品文字载录:

˙德博影像全集网站:

˙德博影像全集法国fnac贩售网:

˙文章:“Henri Lefebvre on the Situationist International”

˙路况,<五月之砖---68学运影想录>,《五月之砖》2005.1唐山出版社

˙贝托鲁奇,The Dreamers《巴黎初体验》,金马影展片名译为《爱做爱作梦》

一:生平与实践

Guy-Ernest Debord,理论家、电影导演和社会运动者,生於1930年11月28日,卒於1994年11月30日(自杀身亡),是国际情境主义Situationist International (简称SI)的创始人和理论贡献者。他曾是Lettrist International和Socialisme ou Barbarie的一员(此二团体皆是发起於二战後法国的左翼社群,前者是脱离Lettrist的极端分支,後者则源自於扥洛斯基主义-第四国际),此外,1953年德博也参与了这群Lettrist International者所标志了巴黎的精神地形学地图,藉由自由联想式的行走步调漫游於巴黎城中,这些活动之後被收录在Naked Lips一书之中。

1967年《景观社会》一书的出版造成了许多知识人和学生的,1968年学运中在巴黎街道上的墙上不时有著从这本书中徵引的话语。他该书的理论是试图去解释日常生活中公私领域在於欧洲的资本主义现代化所导致的精神衰弱的问题,而他假设「景观」就是罪魁祸首,而他对於景观的批判基本上是承袭於马克思、马库塞、卢卡奇对商品的批判。1972年因为他涉及Gerard Lebovici(他的好友兼他的出版者)的暗杀命案而遭致名声诋毁,因此他的著述和多部重要的电影也因此无法在他有生之年出版发行,他五部电影也是於这两年才陆续在法国本土重新由私人释出、出版,2005年11月15日也才真正完整发行。(台湾目前买不到,要订)

二:情境国际Situationist International 介绍

「情境国际」对社会的批判和主张对当下生活采取的行动和作为是当时知识青年主要思想的来源之一,除了奇德博之外,还有Asger Jorn以及另外一位撰写《日常生活的革命》(The Revolution of Everyday Life) 的哈伍尔˙范内哲姆(Raoul Vaneigem)也是大将之一。「情境国际」1959年正式从Lettrist(单字主义:一支後结构主义的作家和诗人派别,主张用低限和抽象形式的方式作出艺术表达,源自达达Dada,主要想区辨当时布尔乔亚的品味)分裂出去,「情境国际」同时也是68五月学运的主要催化者。

「情境国际」(1957-1972)相信思考当下性的时刻能有作出改变的高度潜力,并且从中藉由有效的权力关系去转化社会,而自我的解放也来自於此;而这个对社会结构的转化也就是去改变我们对世界的知觉方式。「情境国际」试图去创造一连串源自於超现实主义和达达主义的策略,例如世俗启迪、衍生(encounters:行动的流窜和无以名状的偶遇)、创旧手法(Dtournement:运用已存在的形式、概念,将之加以改造後对原先的意义和作用产生反噬和颠覆力,并以此传达不同的、甚至是相反的讯息 ),在当时,他们与「眼镜蛇」(CoBra)这个艺术团体(北美馆有展过)交往也十分密切。

之後,研究显示(参考【今艺术】156期)从英国的庞克运动也可以看出「情境国际」的些许传统,当情境主义见用於80、90年代的政治领域时,许多以Psychogeography(暂译「精神地形学」,该词首用於【情境国际】1958年第一期的刊物中)一词为名的派系则纷纷出现於世界各地。

三. 德博拍过哪几部电影:

Howls for Sade (1952) :从原声带译文揣想,第一到三音轨不同的voice在说著不同的话,但是没有一个提到萨德(But no one talks about Sade in this film)。这部片似乎是运用意识流的手法,每个段落看似互不相关,但又有其特殊观关联的方式,路如不同音轨的间续叙事,以及一个大叙事/後设叙事的旁白。

On the Passage of a Few Persons Through a Rather Brief Unity of Time (1959):

从原声带译文揣想,应近似於1953年德博参与了那群Lettrist International者藉由自由联想式的行走步调漫游於巴黎城中去标志了巴黎的精神地形学地图,这个传统的延伸可以在高达早期新浪潮电影或是瑟铎(De)的“Walking in the City“文章中可见一般。

Critique of Separation (1961)

片中就是一个短发女性和男性友人不断地在巴黎街头行走、或坐下喝咖啡,就像是《爱在黎明破晓前》上集的维也纳或下集的巴黎那样相知相随,见片段:@

The Society of the Spectacle (1973)

这部片利用大量的电影片段拼装而成,其中插入一些颇具意象的片段或是街头暴动的纪录片,德博以覆颂他於1967年写成的《景观社会》段落的方式进行影片的画外音叙事,在有限的下集阅听中,德博用了不少关於战争或革命的电影来说明革命的时间观,从布尔乔亚革命到後续的无产阶级革命,透过陆续放映《埃及战役》、《波坦金战舰》、史达林政权阅兵、1968年学运纪录片等片,来达成他的影像实践。其中有许多问题性留待之後课堂举证与讨论。

Refutation of All the Judgments, Pro or Con, Thus Far Rendered on the Film The Society of the Spectacle (1975)

In girum imus nocte et consumimur igni (1978)

在有限的影片阅听中,这部短片似乎是以360度摇镜的方式将巴黎某处的广场周边景观全数摄尽,而片末重新回到摄影机一开始拍摄之处,这看似无意义的拍摄其实可能是有对话性和政治性的,例如对蒙太奇的省用、以及俗常市民生活的捕捉,或是对城市景观化的批判(这似乎有些薄弱)。见片段:@

四:《景观社会》的阅听札记

与本堂课讨论读本同名的《景观社会》那部电影主要在演什么,很可惜我无法获得上集,所以不能窥知全貌,但是我可以针对下集作出解释、批判和一些根据该片内容具高度关联也具联想性的切题方向:

札记1:女子听到曲调的多愁善感而後又豁然惊醒,是否意味者班雅明强调超现实主义化「入梦」之後必须「出梦」的实践重要性。麻醉的问题一向是神游者的问题。而资本主义的新纪元是一种内在去历史的历史观,正如流行会不断循环,历史在其中自己取消了,而这便是德博所说的历史的瘫痪,时间的错误意识。(但是德博在电影後半段又说,不能只一昧地否命资产阶级历史,无产革命有更无限和完整的任务要实现。)

札记2:在《埃及战争》(War in the Land of Egypt)的选映片段中,德博讨论到权力如何规避其自身获取的方式,正如编年史也没有记载任何权力更迭的事件细致是如何发生的,总用一种模糊化的技术让权力或神话永远置於高位。德博说:「这是一个沉默的表演,统治者走出门外,对群众招招手,不发一语,不加解释自身统治阶级的合法性和让何往後的政治主张」

札记3:布尔乔亚和农耕者(平均地权者)曾经同心合力过,但後来布尔乔亚取得统治地位後则幸存者(Survivals)逐一灭绝,布尔乔亚的历史变成了统治阶级的历史,个体在其中仍然牺牲,而商品经济成为宿命,以物之拥有这件事来评断一切也是宿命。(History was, but is no more, new immobility in history,资本主义让time unify。)

札记4:所谓资本主义让time unify,同一的不可逆转的时间是世界市场的时间,同时也是全球的一般化时间,而这便是世界景观的必然结果(景观是资本高度积累的必然结果)。

札记5:而劳动阶级也不外於此同一化的时间,所以第二次革命即无产阶级革命,阶级斗争的新纪元兴起也来自布尔乔亚的发展,{电影中有氢弹大爆炸的画面}则,历史又动了,无产阶级点出了一种为著新的历史生活的可能之点

札记6:在现代景观中,工人也可以被再现为阶级自身的对立物。要如何能抿除景观,则必须够过思维对景观的穿越,意识则於此成形。

札记7:不能只一昧地否命资产阶级历史,无产革命有更无限和完整的任务要实现。正如同意识形态不能将部份目标伪装成整体目标,无产阶级革命也不臣服於意识形态之下,基於这样的实践氛围,劳工应该是更多变的、自发的并且范围更大的(故不被特定化利用)。

札记8:革命和理论的关系德博身为国际情境的理论创建者也有讨论,他说,是有理论需求这件事,但是他们并不被理论地塑造,他举例:苏维埃政府并不是一个理论的发现。

问题1:德博挑选几段当成旁白来念,与影片有一种对应、无关也有扞格,到底他的叙述策略为何?这些电影的选用有什么样的策略性、批判性(或教条意味),会不会他所正面支持扬言的革命在他的影像化时间中也变成了一种景观,如果这是一个社会资本宏大实现後的景象背後,又是一种完美的决裂?他有没有注意到这样的一个盲点,阶级斗争完全无法影像化、也无法理论化。

问题2:如果这部影片是基於史达林集权主义的思考,是否便是呈现了那一代知识人对左翼热情的逐渐淡却,虽然在片尾看似庆功般赞许(可以讨论本片中那神来多笔的配乐)者68学运的活跃和罢工(推翻布尔乔亚社会)的全面胜利,但是不免嗅到镇暴烟硝味後的那一股沧凉且永不止歇的官僚臭气。

五: 相关电影作品网站、68电影与书籍

˙德博电影作品文字载录:

˙德博影像全集网站:

˙德博影像全集法国fnac贩售网:

˙文章:“Henri Lefebvre on the Situationist International”

˙路况,<五月之砖---68学运影想录>,《五月之砖》2005.1唐山出版社

˙贝托鲁奇,The Dreamers《巴黎初体验》,金马影展片名译为《爱做爱作梦》

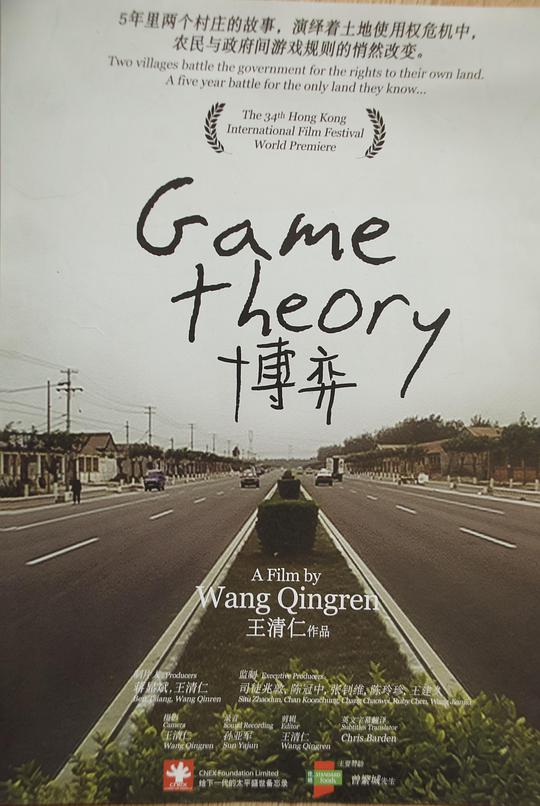

博弈 (2010) 豆瓣

8.3 (6 个评分)

导演:

王清仁

其它标题:

Game Theory

博弈

参展纪录

2010香港国际电影节

2010南京中国独立影像年度展

广州国际纪录片大会十佳纪录片

台湾《明日家园》主题纪录片影展

2011云之南纪录影像展

2005年春,某企业要在麻营村耕地上建厂,五十四户农民住宅面临拆除,赵俊东等村民强烈反对。赵俊东的侄子赵友仓作为村书记,既是拆迁办的组成人员,同时也是这次的拆迁户。他在官民和亲情之间摇摆、斡旋,扮演着双面角色。

同时,相隔三公里的梨园村,张连仲、陈志刚等二十多户农民也饱受拆迁之苦,在律师邢宪发帮助下向开发区法院起诉,告开发区管委会在新奥艺术大道拆迁工作中不给村民宅基地,拖延回迁,违法、违约。张连仲父母双双瘫痪在床,生活空间的改变在老人心中引起层层涟漪,张母每日以酒浇愁。

麻营村的拆迁农民经过几次拉锯战,赵俊东等反拆派一度占据上风。开发区主任李士祥、赵宗林及时调整策略,重用赵友仓等村干部,6月25日夜,防线崩溃,赵俊东也莫名其妙的签署了拆迁协议。陈志刚、张连仲等起诉开发区管委会的案子三个月后开庭。邢律师舌战管委会雇佣的北京律师,占尽风头。

拆迁改变了农民的生活空间,空间变化掀动人们心中的巨大波澜……

作者阐述

面对岌岌可危的土地使用权,梨园村和麻营村的农民使出浑身解数与争夺者博弈。有面对面的唇枪舌剑,也有不见硝烟的智斗。这折射出当下中国农民的生存状态。

本片描述了政府和农民之间微妙的互动关系,及中国体制下官与民之间游戏规则的悄然改变;博弈是社会生活的进步,也让我们感受到了整个社会的成长。

王清仁:

1987-1999年在廊坊电视台新闻部任职,之后从事专题栏目创作,2002年开始从事纪录片创作,曾任《军训营纪事》和《喧哗的尘土》的制片人。

作品年表

中国夏令营(2004) 最后的合影(2005) 合唱(2007) 博弈(2010)

参展纪录

2010香港国际电影节

2010南京中国独立影像年度展

广州国际纪录片大会十佳纪录片

台湾《明日家园》主题纪录片影展

2011云之南纪录影像展

2005年春,某企业要在麻营村耕地上建厂,五十四户农民住宅面临拆除,赵俊东等村民强烈反对。赵俊东的侄子赵友仓作为村书记,既是拆迁办的组成人员,同时也是这次的拆迁户。他在官民和亲情之间摇摆、斡旋,扮演着双面角色。

同时,相隔三公里的梨园村,张连仲、陈志刚等二十多户农民也饱受拆迁之苦,在律师邢宪发帮助下向开发区法院起诉,告开发区管委会在新奥艺术大道拆迁工作中不给村民宅基地,拖延回迁,违法、违约。张连仲父母双双瘫痪在床,生活空间的改变在老人心中引起层层涟漪,张母每日以酒浇愁。

麻营村的拆迁农民经过几次拉锯战,赵俊东等反拆派一度占据上风。开发区主任李士祥、赵宗林及时调整策略,重用赵友仓等村干部,6月25日夜,防线崩溃,赵俊东也莫名其妙的签署了拆迁协议。陈志刚、张连仲等起诉开发区管委会的案子三个月后开庭。邢律师舌战管委会雇佣的北京律师,占尽风头。

拆迁改变了农民的生活空间,空间变化掀动人们心中的巨大波澜……

作者阐述

面对岌岌可危的土地使用权,梨园村和麻营村的农民使出浑身解数与争夺者博弈。有面对面的唇枪舌剑,也有不见硝烟的智斗。这折射出当下中国农民的生存状态。

本片描述了政府和农民之间微妙的互动关系,及中国体制下官与民之间游戏规则的悄然改变;博弈是社会生活的进步,也让我们感受到了整个社会的成长。

王清仁:

1987-1999年在廊坊电视台新闻部任职,之后从事专题栏目创作,2002年开始从事纪录片创作,曾任《军训营纪事》和《喧哗的尘土》的制片人。

作品年表

中国夏令营(2004) 最后的合影(2005) 合唱(2007) 博弈(2010)

活着 (2011) 豆瓣

7.8 (8 个评分)

导演:

范俭

其它标题:

The Next Life

叶红梅和祝俊生是汶川地震中幸存的一对夫妻,不幸的是,他们8岁的女儿在这场大地震中遇难。像叶红梅夫妇一样的家庭还有很多,2009年他们大多住在临时板房区等待家园重建,同时也希望能再次生育一个孩子,让死去的那个生命"轮回"到新生命中。叶红梅已经40岁,她却依然放弃领养而选择了试管婴儿受孕,这条再次孕育的路却十分不顺利。叶红梅的身体有些吃不消,不菲的营养费也让这个刚经历过灾难的家庭感到吃力。丈夫祝俊生却一直坚定的想要再生一个女儿,自从女儿遇难后他的内心一直为没能救出女儿而内疚不已,他渴望救赎。新生命会如夫妻俩期待那样降临吗?

三十二 (2014) 豆瓣 TMDB

三十二

9.0 (182 个评分)

导演:

郭柯

演员:

韦绍兰

/

罗善学

其它标题:

三十二:中国幸存“慰安妇”生存现状

/

Thirty Two

《三十二》试图走进一个“慰安妇”的内心世界,是一部纪录片。“慰安妇”这三个字,曾经在多少中国人心里被披上“中国耻辱”的外衣。曾几何时,又是多么敏感的一个词。多少人想揭,却不敢活生生揭开;多少人想拍,又怕打扰到她们的生活。这是一段疼痛的历史,每个中国人心知肚明。

尘埃无足 轻重,所以无人留意,影片的第一个镜头便是飘落的尘埃,足足三十二秒,隐喻着我们的视角和态度,讲述这一段真实却“随风飘落”的故事……

荣誉

侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆/南京利济巷慰安所旧址陈列馆-永久馆藏

2013中国纪录片学院奖-最佳摄影(蔡涛)

2014凤凰视频纪录片大奖-最佳纪录短片

2014英国万像国际华语电影节-最佳纪录片

2014滨海国际微电影节-最佳纪录片

2015中国民族题材纪录片回顾 展-特别奖

2015美国里士满国际电影节-最佳纪录片(提名)

展映

中国电影导演协会

北京(国际)大学生影像展

马尼亚人权国际电影节

英国梅德韦视野电影节

美国纪录片电影节

广州国际纪录片节

观看地址:

预告片:

尘埃无足 轻重,所以无人留意,影片的第一个镜头便是飘落的尘埃,足足三十二秒,隐喻着我们的视角和态度,讲述这一段真实却“随风飘落”的故事……

荣誉

侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆/南京利济巷慰安所旧址陈列馆-永久馆藏

2013中国纪录片学院奖-最佳摄影(蔡涛)

2014凤凰视频纪录片大奖-最佳纪录短片

2014英国万像国际华语电影节-最佳纪录片

2014滨海国际微电影节-最佳纪录片

2015中国民族题材纪录片回顾 展-特别奖

2015美国里士满国际电影节-最佳纪录片(提名)

展映

中国电影导演协会

北京(国际)大学生影像展

马尼亚人权国际电影节

英国梅德韦视野电影节

美国纪录片电影节

广州国际纪录片节

观看地址:

预告片:

灰色花园 (1975) 豆瓣 TMDB IMDb 维基数据

Grey Gardens

7.9 (27 个评分)

导演:

Ellen Hovde

/

阿尔伯特·梅索斯

…

演员:

Edith Bouvier Beale

/

Edith 'Little Edie' Bouvier Beale

…

其它标题:

Grey Gardens

/

그레이 가든스

…

灰色花园(Grey Gardens)以七个月的时间贴身记录了杰奎琳肯尼迪一对远亲母女纠葛的关系,导演拍摄两人喂猫、喂浣熊、吃饭、回忆往事和彼此埋怨。观众对她们的实际背景所知不多,却可以透过影片内容,极生动地见识到这两人的性格及互动,所谓真实电影的长处与局限,在本片中皆表露无遗……

天梯:蔡国强的艺术 (2016) 豆瓣

8.4 (365 个评分)

导演:

凯文·麦克唐纳

演员:

蔡国强

/

吴红虹

其它标题:

蔡国强:天梯

/

Sky Ladder: The Art of Cai Guo-Qiang

《天梯:蔡国强的艺术》是当今世界最重要艺术家之一蔡国强的首部电影纪录片。既是一个从中国出发、成为具国际影响力艺术家的励志故事,也体现着新时代中国人的追求和精神。

本片由奥斯卡金奖导演凯文·麦克唐纳(Kevin Macdonald)耗时两年,从纽约、布宜诺斯艾利斯、上海、北京、浏阳到家乡泉州,遍访艺术家的工作现场及其亲友、工作伙伴和专家,无限度深入蔡国强的工作和生活,并从数千小时的珍贵历史影像素材撷取精华,讲述蔡国强 80 年代从泉州出发,30 年来在五大洲不同文化间成长,并走向国际舞台成为享誉全球的爆破艺术家。纪录片中也揭露他壮观艺术背后的另一个真实—内心的脆弱、挣扎、妥协,和对家人、故乡、祖国土地深厚内敛的家国情怀。

影片主线《天梯》—— 一座500米高的金色焰火梯子嘶吼着拔地而起,与无垠宇宙对话。这是蔡国强少年时代仰望天空、摸云摘星的梦想,二十多年来在世界不同地方屡试屡败,却从未放弃。2015年6月黎明,泉州小渔村惠屿岛海边,在国内技术专家和当地数百村民的帮助和见证下,他再次一搏,把《天梯》作为献给百岁奶奶和家乡的礼物……

本片由奥斯卡金奖导演凯文·麦克唐纳(Kevin Macdonald)耗时两年,从纽约、布宜诺斯艾利斯、上海、北京、浏阳到家乡泉州,遍访艺术家的工作现场及其亲友、工作伙伴和专家,无限度深入蔡国强的工作和生活,并从数千小时的珍贵历史影像素材撷取精华,讲述蔡国强 80 年代从泉州出发,30 年来在五大洲不同文化间成长,并走向国际舞台成为享誉全球的爆破艺术家。纪录片中也揭露他壮观艺术背后的另一个真实—内心的脆弱、挣扎、妥协,和对家人、故乡、祖国土地深厚内敛的家国情怀。

影片主线《天梯》—— 一座500米高的金色焰火梯子嘶吼着拔地而起,与无垠宇宙对话。这是蔡国强少年时代仰望天空、摸云摘星的梦想,二十多年来在世界不同地方屡试屡败,却从未放弃。2015年6月黎明,泉州小渔村惠屿岛海边,在国内技术专家和当地数百村民的帮助和见证下,他再次一搏,把《天梯》作为献给百岁奶奶和家乡的礼物……

纪录与方法 豆瓣

作者:

王迟

/

布莱恩·温斯顿[英]

2014

- 1

本书是中国国际广播出版社同中国广播电视纪录片协会、《中国广播影视杂志》以及业界知名学者、电视纪录片导演等大师级专业人士共同精心打造的大型纪录片丛书《纪录与方法》的第一辑。

本书收录、翻译的作品堪称纪录片黄金时代的大师级作品阐述。内容分析了上世纪80年代中后期开始至今的世界纪录片创作发生的重大变化。通过对纪录片大师MichaelMoore、Errol Morris、RossMcElwee等人的作品,如《罗杰和我》、《细蓝线》、《谢尔曼的长征》等的分析,以新的理论框架阐述了这些全新形态的纪录片如何以不同的方式打破了传统纪录片的样式,开拓了纪录片表达更多的可能,进而对纪录片本体进行了理论研究和实践总结。

本书收录、翻译的作品堪称纪录片黄金时代的大师级作品阐述。内容分析了上世纪80年代中后期开始至今的世界纪录片创作发生的重大变化。通过对纪录片大师MichaelMoore、Errol Morris、RossMcElwee等人的作品,如《罗杰和我》、《细蓝线》、《谢尔曼的长征》等的分析,以新的理论框架阐述了这些全新形态的纪录片如何以不同的方式打破了传统纪录片的样式,开拓了纪录片表达更多的可能,进而对纪录片本体进行了理论研究和实践总结。

玛丽娜·阿布拉莫维奇:艺术家在场 (2012) 豆瓣

Marina Abramović: The Artist Is Present

8.5 (89 个评分)

导演:

马修·艾克斯

/

杰弗里·杜普雷

演员:

玛丽娜·阿布拉莫维奇

/

乌雷

…

其它标题:

Marina Abramović: The Artist Is Present

/

凝视玛莉娜(台)

…

本片跟随记录了素有当代行为艺术祖母之美誉的塞尔维亚行为艺术家玛瑞娜·阿布拉莫维克(玛瑞娜·阿布拉莫维克 Marina Abramovic 饰)于2010年在纽约现代艺术博物馆MoMA举行的大型回顾展Marina Abramovic: The Artist Is Present的全过程。该次展览中,艺术家曾经最著名的几件行为艺术作品通过受邀的30位年轻当代艺术家重现,而玛瑞娜·阿布拉莫维克本人则在对艺术与人类无限的追逐反思中再次创作了一件惊世骇俗却又动人心扉的行为艺术作品。同时本片还回顾了玛瑞娜·阿布拉莫维克与曾经的灵魂伴侣Ulay之间的爱恨情仇。而Ulay与玛瑞娜在表演现场的和解也让所有人为之动容。

本片获得2012年圣丹斯电影节、2013年美国独立精神奖等多项提名,并夺得2012年柏林国际电影节大奖。

本片获得2012年圣丹斯电影节、2013年美国独立精神奖等多项提名,并夺得2012年柏林国际电影节大奖。

川渝陷阱 (2017) 豆瓣

7.2 (28 个评分)

导演:

Billy Starman

演员:

Higher Brothers

/

GO$H

…

其它标题:

川渝说唱

/

Trap in Southwest

2015年,Noisey 推出系列纪录片《亚特兰大》,让全世界直观地了解到trap music(陷阱音乐)及其背后的文化场景。随后trap迅速成为hip-hop世界不可逆转的潮流,并以简易复制、野蛮生长的姿态传播到世界各个角落。新的技术降低了制作的门槛,再混合上街头潮流、互联网文化,Trap在中国的墙内也逐渐形成了气候。可让我们没想到的是,当下最火热的场景,并没有出现在北上广中的任何一个,而是成都和重庆——两个中国西部最大的城市。 Wes Chen是中文说唱圈的老司机,他主持一档hip-hop电台节目已经有10年了,见识过各种本地场景的兴衰,也懂得甄别才华与伪装。Noisey摄制组诚邀Wes主持,共同奔赴川渝,拜访了两个在本地最有影响力的音乐厂牌:来自成都的CDC说唱会馆,和来自重庆的GO$H音乐。

中国制造的trap,方言说唱的新境界,新一代rapper的生活方式和价值观,相对宽松的文化土壤养育出新的亚文化场景,以及两个厂牌(城市)间若隐若现的竞争意味,一起构成了这部系列纪录片——《川渝陷阱》。一路上我们反复在问同一个问题:什么是trap?相信看完本片,你会有自己的答案。

中国制造的trap,方言说唱的新境界,新一代rapper的生活方式和价值观,相对宽松的文化土壤养育出新的亚文化场景,以及两个厂牌(城市)间若隐若现的竞争意味,一起构成了这部系列纪录片——《川渝陷阱》。一路上我们反复在问同一个问题:什么是trap?相信看完本片,你会有自己的答案。

公共王国的旅行 (2004) 豆瓣

7.7 (6 个评分)

导演:

戴维.哈里斯

/

David Harris

演员:

P.K.14

/

PK14

其它标题:

A TOUR OF THE PUBLIC KINGDOM

在二零零四年的十月和十一月,P.K.14乐队开始了他们第一次全国巡演。经过一个多月的拍摄,这部记录了这次巡演过程的作品最终成为一扇窗口,带领我们进入到这支来自南京的后朋克乐队的奇异世界中。

在跟随着乐队转辗于火车,汽车,卡车,货车,出租车,手推车的同时,戴维.哈里斯也引领着我们进入中国的现在,穿过城市和乡村,进入到现实生活中。我们将会看到乐队在各种场所各种情形下表演他们的音乐,我们也将会看到他们是如何在今天中国纷乱吵杂的众多声音中找到自己的位置的。

(特别收录P.K.14乐队音乐录像《他们》,乐队二零零五年欧洲巡演照片,歌曲现场版,以及更多影像花絮。)

屏幕比例16:9和4:3,彩色,片长55分钟。

简体中文和英文字幕。

摩登天空出品

在跟随着乐队转辗于火车,汽车,卡车,货车,出租车,手推车的同时,戴维.哈里斯也引领着我们进入中国的现在,穿过城市和乡村,进入到现实生活中。我们将会看到乐队在各种场所各种情形下表演他们的音乐,我们也将会看到他们是如何在今天中国纷乱吵杂的众多声音中找到自己的位置的。

(特别收录P.K.14乐队音乐录像《他们》,乐队二零零五年欧洲巡演照片,歌曲现场版,以及更多影像花絮。)

屏幕比例16:9和4:3,彩色,片长55分钟。

简体中文和英文字幕。

摩登天空出品

后革命时代 (2005) 豆瓣

6.7 (23 个评分)

导演:

张扬

演员:

中国乐队

其它标题:

Post Revolutionary Era

这部纪录片由导演张扬与其好友罗拉历时五年搜集素材并最终剪辑完成,是关于中国当代地下摇滚最为知名的纪录片作品之一。以2002年与2001年的迷笛音乐节为起止,中间穿插了乐手们在树村的生活、开心乐园内的演出以及开心乐园门外的二表、音乐之外延伸出的绘画与行为艺术创作、和“秋天的虫子”共处的时光。沿着这条线索,创作者的镜头记录下了乐观而保持理想主义的乐手们对艺术的坚持,生活状况的困窘,台上台下年青人们的状态。摇滚现场在这部纪录片中占去了不小的比重,彼时的战斧、病蛹、扭曲的机器、冷血动物……站在台上,对当时的人们是一份纪念,对后来者则是一份展示。最后,舌头在01年的迷笛现场说:摇滚乐不重要,重要的是你们自己。

中国电影的前世今生 (2007) 豆瓣

Le Cinéma chinois hier et aujourd'hui

6.0 (7 个评分)

导演:

Hubert Niogret

演员:

陈凯歌

/

张艺谋

…

其它标题:

Le Cinéma chinois hier et aujourd'hui

/

Chinese Cinema - Yesterday and Today

En 2007, Hubert Niogret et Lorenzo Codelli décident de s'intéresser aux différentes générations du cinéma chinois qui se sont succédé depuis la Révolution culturelle. Cette année-là, la Chine prépare ses Jeux olympiques. Quelles conséquences l'événement a-t-il sur l'évolution du cinéma, qui dépend tellement là-bas du contrôle politique ? Une nouvelle génération de cinéastes sort de la clandestinité.

乐士浮生录 (1999) 豆瓣 TMDB IMDb 维基数据

Buena Vista Social Club

8.8 (159 个评分)

导演:

维姆·文德斯

演员:

孔拜·塞贡多

/

埃利亚季斯·奥乔亚

…

其它标题:

부에나 비스타 소셜 클럽

/

ブエナ・ビスタ・ソシアル・クラブ

…

拉西姆·法瑞尔,80岁的钢琴家鲁本·冈萨雷斯以及被誉为“古巴的艾迪斯·皮亚夫(Edith Piaf)”的奥马拉·佩多昂多,天赋的音乐细胞,让他们终于有机会离开故土,摆脱束缚,跨越政治的藩篱,踏入与古巴交恶长达40年的美国,破例获邀进入美国的音乐圣坛卡内基音乐厅进行演奏。来到纽约富丽堂皇的卡内基音乐厅,《乐士浮生录》真实记录了他们的这段音乐和精神之旅。

文德斯合作多年的音乐伙伴莱·库德在一次古巴旅游中发现了一个在古巴当地享誉多年的乐团其背后许多感人的生长故事。遂说服文德斯在1998年带着一大队人马前往古巴哈瓦那 ,以镜头拍摄这乐团中老艺人的身影与音乐生命,以写实、记录的方式拍下了这部感人的纪录片,他们的纯真、可爱,都被文德斯一一生动地捕捉。

这部得到奥斯卡最佳纪录片提名的影片是文德斯城市笔记的音乐篇,他来到音乐之都古巴的哈瓦那,探访由年迈乐手组成的古巴风情乐队,让观众随同他的数码摄像机一同游走于充满拉丁风情的哈瓦那建筑和风土人情之间。当然悦耳奔放的古巴音乐是这次寻访的重点,整部纪录片则围绕着乐队的排练、生活以及奔赴纽约的现场演出,如实地展示了拉丁音乐的迷人风情和古巴音乐人的独特魅力。

文德斯合作多年的音乐伙伴莱·库德在一次古巴旅游中发现了一个在古巴当地享誉多年的乐团其背后许多感人的生长故事。遂说服文德斯在1998年带着一大队人马前往古巴哈瓦那 ,以镜头拍摄这乐团中老艺人的身影与音乐生命,以写实、记录的方式拍下了这部感人的纪录片,他们的纯真、可爱,都被文德斯一一生动地捕捉。

这部得到奥斯卡最佳纪录片提名的影片是文德斯城市笔记的音乐篇,他来到音乐之都古巴的哈瓦那,探访由年迈乐手组成的古巴风情乐队,让观众随同他的数码摄像机一同游走于充满拉丁风情的哈瓦那建筑和风土人情之间。当然悦耳奔放的古巴音乐是这次寻访的重点,整部纪录片则围绕着乐队的排练、生活以及奔赴纽约的现场演出,如实地展示了拉丁音乐的迷人风情和古巴音乐人的独特魅力。