文学

影子与水文 豆瓣

作者:

[美] 田晓菲

南京大学出版社

2019

本书为美国哈佛大学田晓菲教授的自选集,收入其十一篇文章,从最早的《诸子的黄昏》到最近的《庾信的“记忆宫殿”》,差不多刚好跨越十年。正如作者在自序中所说,这本自选集代表了近些年她在古典文学研究方面关注的两个问题:一是抄本文化和文本的物质性如何影响到微观上文本的解读与宏观上文学史的视域重建;一是文学的“言说性”,经验与文学语言之间的张力。

本书为《海外汉学研究新视野丛书》中的一种。本丛书收辑海外汉学家撰写的具有代表性的单篇论文,及相关的学术性文字,尤其注重收入新近在海外发表的学术成果,由其本人编纂成集,希望能体现出该学者不同时期的风貌,为读者了解特定作者的整体学术发展,提供更为全面的信息。

本书为《海外汉学研究新视野丛书》中的一种。本丛书收辑海外汉学家撰写的具有代表性的单篇论文,及相关的学术性文字,尤其注重收入新近在海外发表的学术成果,由其本人编纂成集,希望能体现出该学者不同时期的风貌,为读者了解特定作者的整体学术发展,提供更为全面的信息。

致后代 豆瓣 Goodreads

8.9 (72 个评分)

作者:

[德] 贝托尔特·布莱希特

译者:

黄灿然

译林出版社

2018

- 2

《致后代:布莱希特诗选》完整呈现出布莱希特诗歌创作全历程,为国内首次全面译介。

布莱希特是“史诗剧”的创立者。但他作为诗人的地位一点也不比作为剧作家的地位低。奥登就非常推崇作为诗人的布莱希特,仅凭布莱希特已出版的少数诗歌,就把他列为影响自己的十多位诗人之一。

布莱希特以朴素语言,平民视角,以及社会关注,对所处的时代和生活其中的人类状况做出生动的反应,创造了全新的政治诗歌。

在他的诗中,抒情完全消匿于诗的宗旨背后,这种现代诗,被视为德语诗歌语言的伟大革新,已成为当代德语诗歌极其重要、无所不包的典范。

甄选布莱希特各个时期的代表作,呈现其诗歌创作全历程:早期诗和早期城市诗(1913—1925),城市诗(1925—1929),危机时期(1929—1933),流亡初期(1934—1938),最黑暗的年代(1938—1941),美国时期(1941—1947),以及后期诗(1947—1956)。

布莱希特是“史诗剧”的创立者。但他作为诗人的地位一点也不比作为剧作家的地位低。奥登就非常推崇作为诗人的布莱希特,仅凭布莱希特已出版的少数诗歌,就把他列为影响自己的十多位诗人之一。

布莱希特以朴素语言,平民视角,以及社会关注,对所处的时代和生活其中的人类状况做出生动的反应,创造了全新的政治诗歌。

在他的诗中,抒情完全消匿于诗的宗旨背后,这种现代诗,被视为德语诗歌语言的伟大革新,已成为当代德语诗歌极其重要、无所不包的典范。

甄选布莱希特各个时期的代表作,呈现其诗歌创作全历程:早期诗和早期城市诗(1913—1925),城市诗(1925—1929),危机时期(1929—1933),流亡初期(1934—1938),最黑暗的年代(1938—1941),美国时期(1941—1947),以及后期诗(1947—1956)。

顿悟的时刻 豆瓣 Goodreads

8.1 (53 个评分)

作者:

张悦然

北京联合出版公司

2020

- 6

突如其来的精神显现,意味着一次顿悟。

作家张悦然首部文学评论集,以抽丝剥茧的方式,召唤隐匿文本显形。从人物、视角到冲突、情节,以创作的框架,构筑阅读的王国;从乔伊斯、契诃夫到门罗、波拉尼奥,截取当代最具代表性的文学瞬间,淬炼成小说独异的配方。15堂创意写作课,与文学同行者一道,迎来文学顿悟的时刻。

“顿悟,正是精神世界被照亮的时刻。”每个人都可以循着小说发出的光芒,发现自身的遗失之物,并用读和写再次赋予其生命。

◎ 编辑推荐:

一份文学同行者的创作心得和阅读指南

《顿悟的时刻》是张悦然精心写给所有阅读者与创作者的小说课。涉及读书与写作的种种疑问:是什么促使作家动笔写一篇小说?是什么让读者在有限的时间和空间里开始了思想的跋涉?大众小说为什么能感动更多的人?次要人物为什么同样要丰满?

60部经典小说的独特阅读路径

全书拆解60部小说文本,梳理写作的方法和技巧,建立属于作家的秩序,用有限的故事帮助我们了解世界与他人,跨过生命旅程设置的层层路障。同时全面剖析与解读了村上春树、波拉尼奥、门罗等五位同时代的作家作品,凝视当代小说家笔下的爱怜与伤痛、冷酷与慈悲,帮助我们找到身处之地在时空中的坐标,从而更好地认识自己。

全面了解我们时代的文学巨匠

作家生平经历,对作品有着怎样的影响?作品背后渗透着作家怎样的创作习惯?书中全面分析村上春树、波拉尼奥、麦克尤恩、门罗等当代文学巨匠的生平与作品,一改小说课惯谈经典著作的局限,让你全面了解与我们同时代的文学巨匠。

作家张悦然首部文学评论集,以抽丝剥茧的方式,召唤隐匿文本显形。从人物、视角到冲突、情节,以创作的框架,构筑阅读的王国;从乔伊斯、契诃夫到门罗、波拉尼奥,截取当代最具代表性的文学瞬间,淬炼成小说独异的配方。15堂创意写作课,与文学同行者一道,迎来文学顿悟的时刻。

“顿悟,正是精神世界被照亮的时刻。”每个人都可以循着小说发出的光芒,发现自身的遗失之物,并用读和写再次赋予其生命。

◎ 编辑推荐:

一份文学同行者的创作心得和阅读指南

《顿悟的时刻》是张悦然精心写给所有阅读者与创作者的小说课。涉及读书与写作的种种疑问:是什么促使作家动笔写一篇小说?是什么让读者在有限的时间和空间里开始了思想的跋涉?大众小说为什么能感动更多的人?次要人物为什么同样要丰满?

60部经典小说的独特阅读路径

全书拆解60部小说文本,梳理写作的方法和技巧,建立属于作家的秩序,用有限的故事帮助我们了解世界与他人,跨过生命旅程设置的层层路障。同时全面剖析与解读了村上春树、波拉尼奥、门罗等五位同时代的作家作品,凝视当代小说家笔下的爱怜与伤痛、冷酷与慈悲,帮助我们找到身处之地在时空中的坐标,从而更好地认识自己。

全面了解我们时代的文学巨匠

作家生平经历,对作品有着怎样的影响?作品背后渗透着作家怎样的创作习惯?书中全面分析村上春树、波拉尼奥、麦克尤恩、门罗等当代文学巨匠的生平与作品,一改小说课惯谈经典著作的局限,让你全面了解与我们同时代的文学巨匠。

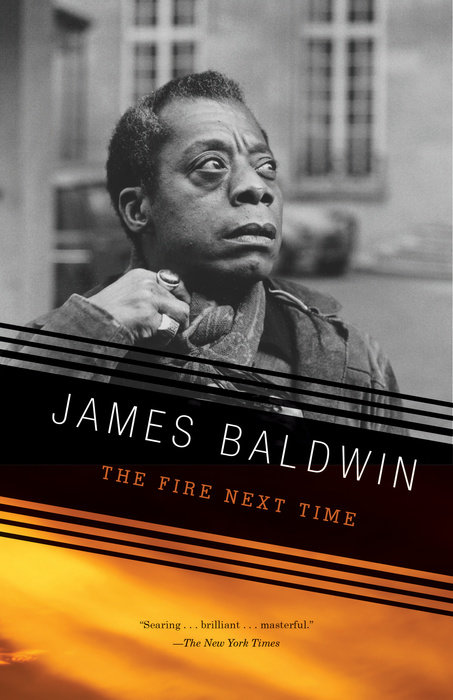

The Fire Next Time 豆瓣 Goodreads Goodreads

The Fire Next Time

8.2 (8 个评分)

作者:

James Baldwin

Vintage

2013

- 9

An alternate cover edition can be found here.

A national bestseller when it first appeared in 1963, The Fire Next Time galvanized the nation and gave passionate voice to the emerging civil rights movement. At once a powerful evocation of James Baldwin's early life in Harlem and a disturbing examination of the consequences of racial injustice, the book is an intensely personal and provocative document. It consists of two "letters," written on the occasion of the centennial of the Emancipation Proclamation, that exhort Americans, both black and white, to attack the terrible legacy of racism. Described by The New York Times Book Review as "sermon, ultimatum, confession, deposition, testament, and chronicle...all presented in searing, brilliant prose," The Fire Next Time stands as a classic of our literature.

A national bestseller when it first appeared in 1963, The Fire Next Time galvanized the nation and gave passionate voice to the emerging civil rights movement. At once a powerful evocation of James Baldwin's early life in Harlem and a disturbing examination of the consequences of racial injustice, the book is an intensely personal and provocative document. It consists of two "letters," written on the occasion of the centennial of the Emancipation Proclamation, that exhort Americans, both black and white, to attack the terrible legacy of racism. Described by The New York Times Book Review as "sermon, ultimatum, confession, deposition, testament, and chronicle...all presented in searing, brilliant prose," The Fire Next Time stands as a classic of our literature.

2666 豆瓣

9.0 (78 个评分)

作者:

[智利] 罗贝托·波拉尼奥

译者:

赵德明

上海人民出版社

2012

- 1

美国全国书评人协会最佳小说奖

《纽约时报》年度十佳图书之首

《时代》周刊年度最佳小说

《洛杉矶时报》年度最佳小说

《旧金山纪事报》年度50部最佳小说

《西雅图时报》年度最佳图书

《纽约杂志》年度十佳小说

美国Amazon 年度编辑选书 读者最爱十大书籍

25年来百部最佳西语小说

新千年最佳小说

2666的五部分讲述了五个独立又彼此呼应的故事。第一部分《文学评论家》讲述四个来自欧洲不同地区(英法西意)的文学评论家,因为共同喜欢及研究一位德国作家阿琴波尔迪而成为朋友进而成为情人的故事。几人得知阿琴波尔迪曾在墨西哥现身时,便共同前往。这个部分的基调很平静,甚至有轻喜 剧般的轻松可人。但进入尾声时,气氛开始诡异起来,有很强的梦幻色彩。

第二部分《阿玛尔菲塔诺》是举家迁居到墨西哥的智利教授的故事。在第一部分里他曾是几位评论家的向导,因为他宣称曾与阿琴波尔迪有一面之缘。这一部分里,几位评论家已不见踪影,只留下这位日渐迷幻的教授,他不只能听到死人对自己说话,更是在某天效法杜尚,把一本偶然发现的几何学著作挂在自家的晾衣绳上,看风吹动书页。这部分也交待了教授的妻子迷恋上一位疯诗人抛家弃女的情节。这部分的情绪相对来说超现实,很迷幻。气氛压抑诡谲。甚至配有一些另人费解的图示。

第三部分《法特》,一位纽约《黑色黎明》杂志的黑人记者,因同刊的拳击口记者遇害身亡,接替那人来到墨西哥报道一场拳击赛。在这里,他结识了一批各地媒体同僚,还遇到阿玛尔菲塔诺的女儿。他逐渐地了解到在这个墨西哥北方城市圣特莱莎发生了多起杀害妇女的案件,手段残忍,抛尸荒野,他想进行报道,但困难重重。这部分写法上非常写实,叙述简洁有力。特别之处在于(也贯穿于2666全书),线性叙事之间,穿插有非常多的“离题”之言,比如法特乘飞机时听乘客讲的一段海上求生故事,寻访某人时在教堂听到的大段个人独白,某个美国导演的八卦等等。再如前文那晒书的杜尚,也特书了一段。这部分的结尾交待法特在某人帮助下到监狱找一个这些连环杀人案的嫌犯采访,可在见到那人时,却不知道该问些什么了。

第四部分《罪行》可说是全书的高潮部分。这部分看似警方档案,因为按时间顺序记录了自1993年1月到1997年12月,每月甚至每周发生的一起或多起杀害妇女案件,简明扼要,某时某地某人被谁谁发现,死状如何,衣物怎样,周遭环境,死者有否确认身份,法医学检测死因是何,有否嫌犯,警方又是怎样处理的。当然其间穿插了警方故事,贩毒集团背景,政治人物干预,来自FBI的侦探,亵渎教堂的“忏悔者”,能预言未来的女巫师,监狱中呼风唤雨的嫌犯(此嫌犯与第三部分结尾那位巨人嫌犯联系起来),等等。这部分“警方报告”的罗列,让人震惊愤怒,继而失望无奈,直到只能接受这现实的残酷。对读者而言,阅读这部分将会是一次极为震撼的心理过程。

第五部分《阿琴波尔迪》回归开篇引入的悬念人物,他出场了。这个部分甚至可作为独立的历史小说阅读,讲述了阿琴波尔迪的一生,他的出生,成长,贵族家的用人生活,参军,二战,与家人失散,目睹酷刑,成为战俘,耳闻屠犹亲历,开始写作,一家汉堡出版社社长的高度认可关注甚至是资助,传闻其极有可能得到诺贝尔文学奖,隐姓埋名混迹于欧洲各地,再到遇见家人,直到决定去圣特莱莎那个充满死亡的墨西哥北方小城。这部分的情绪悠然回荡着一首哀伤的歌曲,尽管一些细节的震撼力并不比第四部分弱,然而这更是一种尽在不言中让人既恐惧又哀伤无奈的调子。

《纽约时报》年度十佳图书之首

《时代》周刊年度最佳小说

《洛杉矶时报》年度最佳小说

《旧金山纪事报》年度50部最佳小说

《西雅图时报》年度最佳图书

《纽约杂志》年度十佳小说

美国Amazon 年度编辑选书 读者最爱十大书籍

25年来百部最佳西语小说

新千年最佳小说

2666的五部分讲述了五个独立又彼此呼应的故事。第一部分《文学评论家》讲述四个来自欧洲不同地区(英法西意)的文学评论家,因为共同喜欢及研究一位德国作家阿琴波尔迪而成为朋友进而成为情人的故事。几人得知阿琴波尔迪曾在墨西哥现身时,便共同前往。这个部分的基调很平静,甚至有轻喜 剧般的轻松可人。但进入尾声时,气氛开始诡异起来,有很强的梦幻色彩。

第二部分《阿玛尔菲塔诺》是举家迁居到墨西哥的智利教授的故事。在第一部分里他曾是几位评论家的向导,因为他宣称曾与阿琴波尔迪有一面之缘。这一部分里,几位评论家已不见踪影,只留下这位日渐迷幻的教授,他不只能听到死人对自己说话,更是在某天效法杜尚,把一本偶然发现的几何学著作挂在自家的晾衣绳上,看风吹动书页。这部分也交待了教授的妻子迷恋上一位疯诗人抛家弃女的情节。这部分的情绪相对来说超现实,很迷幻。气氛压抑诡谲。甚至配有一些另人费解的图示。

第三部分《法特》,一位纽约《黑色黎明》杂志的黑人记者,因同刊的拳击口记者遇害身亡,接替那人来到墨西哥报道一场拳击赛。在这里,他结识了一批各地媒体同僚,还遇到阿玛尔菲塔诺的女儿。他逐渐地了解到在这个墨西哥北方城市圣特莱莎发生了多起杀害妇女的案件,手段残忍,抛尸荒野,他想进行报道,但困难重重。这部分写法上非常写实,叙述简洁有力。特别之处在于(也贯穿于2666全书),线性叙事之间,穿插有非常多的“离题”之言,比如法特乘飞机时听乘客讲的一段海上求生故事,寻访某人时在教堂听到的大段个人独白,某个美国导演的八卦等等。再如前文那晒书的杜尚,也特书了一段。这部分的结尾交待法特在某人帮助下到监狱找一个这些连环杀人案的嫌犯采访,可在见到那人时,却不知道该问些什么了。

第四部分《罪行》可说是全书的高潮部分。这部分看似警方档案,因为按时间顺序记录了自1993年1月到1997年12月,每月甚至每周发生的一起或多起杀害妇女案件,简明扼要,某时某地某人被谁谁发现,死状如何,衣物怎样,周遭环境,死者有否确认身份,法医学检测死因是何,有否嫌犯,警方又是怎样处理的。当然其间穿插了警方故事,贩毒集团背景,政治人物干预,来自FBI的侦探,亵渎教堂的“忏悔者”,能预言未来的女巫师,监狱中呼风唤雨的嫌犯(此嫌犯与第三部分结尾那位巨人嫌犯联系起来),等等。这部分“警方报告”的罗列,让人震惊愤怒,继而失望无奈,直到只能接受这现实的残酷。对读者而言,阅读这部分将会是一次极为震撼的心理过程。

第五部分《阿琴波尔迪》回归开篇引入的悬念人物,他出场了。这个部分甚至可作为独立的历史小说阅读,讲述了阿琴波尔迪的一生,他的出生,成长,贵族家的用人生活,参军,二战,与家人失散,目睹酷刑,成为战俘,耳闻屠犹亲历,开始写作,一家汉堡出版社社长的高度认可关注甚至是资助,传闻其极有可能得到诺贝尔文学奖,隐姓埋名混迹于欧洲各地,再到遇见家人,直到决定去圣特莱莎那个充满死亡的墨西哥北方小城。这部分的情绪悠然回荡着一首哀伤的歌曲,尽管一些细节的震撼力并不比第四部分弱,然而这更是一种尽在不言中让人既恐惧又哀伤无奈的调子。

我们 豆瓣

7.1 (14 个评分)

作者:

[俄] 尤金·扎米亚金

译者:

殷杲

漓江出版社

2013

- 2

全书采用笔记形式,假借生活在未来世界中的一个模范公民之口,戏拟了一个高度数字化、采用集中统一管理的“联众国”中各色人等的生活和心态。 在这个攀上了“人类文明的最高峰”的联众国,所有公民一律被冠以数字为名。主人公便叫“D-503号”。D-503号是一名联众国培养成人的数学家,他对联众国满怀忠诚,特地记起了笔记,想借之赞颂威哉壮哉的联众国。 怎料,联众国再发达文明,也仍旧奈何不了残留的人性。某个美艳过人的女性号码I-330突然出现,完全震撼了D-503号的纯洁心灵。在I-330的引诱下,D-503号一步步解放了本性,由小说开始时恨不能化身为机器的极端忠诚分子渐渐转变为有恨有爱,有血有肉有“灵魂”的凡人。不过,事情远没有这么简单。I-330之所以接近D-503号,自有她的秘密计划。…… 《我们》的写作风格直接影响了后来的《1984》、《美丽新世界》,更是开创了反乌托邦这一文学作品类型。

银河系边缘的小失常 豆瓣 Goodreads

Fly Already

7.8 (134 个评分)

作者:

[以色列] 埃特加·凯雷特

译者:

方铁

浦睿文化·湖南文艺出版社

2020

- 5

继《突然,响起一阵敲门声》之后,短篇小说大师埃特加·凯雷特创作的全新短篇小说集。

一个伤感又好笑的马戏团炮弹飞人;一个五十岁还在啃老的窝囊儿子;一个想要重返人间的忧郁天使;几个为拯救被变成兔子的爸爸而勇敢逃跑的小女儿们;一个在房间中央供着被压成小小铁块的汽车的单身男子;一个执意要买商店收银机给儿子做生日礼物的离异男子……

没有人能像埃特加·凯雷特一样。他的故事常常发生在奇异、灼热和欢腾的事物交会的十字路口。他笔下的人物与之搏斗的,是父母和家庭、战争和游戏、烟酒和蛋糕、记忆和爱。这些故事从来不会抵达通常预期的 结局,但总是能带给人惊喜、快乐和感动。

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

★ 《纽约时报》奉为天才,魅力席卷40多国,短篇小说大师埃特加·凯雷特全新故事集

★ 以色列最高文学奖萨皮尔奖获奖作品,全美犹太人图书奖获奖作品

★ 《泰晤士报》、《金融时报》、纽约公共图书馆“年度好书”

★ 阿摩司•奥兹、萨曼•鲁西迪、扬•马特尔、乔治·桑德斯等国际文学大家一致推荐

★ 安妮宝贝、范玮琪、蒋方舟等名人感动推荐

★ 作品入选以色列高中、大学文学课教材

★ 英国知名插画师Sabina Hahn,为中文简体版独家定制封面插画

★ 一位短篇小说大师对形式所能达到的极限挑战

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

埃特加·凯雷特的短篇小说凶猛、有趣,充满能量和洞见,同时常常深刻、悲剧而又非常感人。

——阿摩司·奥兹(以色列作家,《爱与黑暗的故事》作者)

一个睿智的作家……和我认识的任何作家都不一样。下一代人的声音。

——萨曼•鲁西迪(英国作家,《午夜之子》作者)

这些故事短小、陌生、有趣,但语调却显得随意。这些故事像笑话却不是笑话。埃特加•凯雷特是个应当严肃看待的作家。

——扬•马特尔(加拿大作家,《少年Pi的奇幻漂流》作者)

他的故事中有爱心、智慧、雄辩和超越,而这些美德在埃特加自己身上就多有所见。我很高兴埃特加和他的作品存在于这个世界上,这让一切都变得更美好了。

——乔治·桑德斯(小说家,《林肯在中阴界》作者)

埃特加·凯雷特,以色列作家。在这个国度,书能够卖出8万本着实不易。他说:写作不能阻止战争,但它使陌生人之间获得一种有悯惜的沟通。我读了你所写的,你读了我所写的,我们会知晓彼此。

——庆山(安妮宝贝)

他的刻薄劲儿有点像伍迪·艾伦,但因为身处社会环境的复杂,比伍迪·艾伦更苦涩有趣。

——蒋方舟

凯雷特充满无限想象力的故事短篇,太有趣了!每翻一页就会在心里想着“哇噻”“绝妙啊”“老天啊怎么会”!大家有机会一定要读一次,亲自见证一下这位创意无限的作家的神奇笔触。

——范玮琪

凯雷特是一个天才!

——《纽约时报》

这本书展现了一位短篇小说大师对形式所能达到的极限挑战。只有一件事是凯雷特无法完成的:写一个无聊的故事。

——《卫报》

凯雷特得益于自身特有的才华,才可以在如此紧凑的包装中,同时容纳悲剧和喜剧。

——《金融时报》

凯雷特独特的小说集既有趣又辛酸,用对人性的敏锐观察来平衡喜剧。这些都是简短有力的故事,富有创造力,充满自信。非常令人愉快,充满惊喜。

——《书生活》

凯雷特的对话风格无可抗拒,朴实真挚,他的即兴俏皮话引人发笑,很难想象有哪位读者不被他的作品所吸引,还带着幽默感和对人类的好奇心……他的故事有一种可爱的轻快感觉。

——《大问题》

凯雷特是一位极富创造力的作家,他以真实的情感为基础创作了许多荒诞的故事。荒谬的,经常是超现实的,而且写得精确,简洁。

——《我》

一个伤感又好笑的马戏团炮弹飞人;一个五十岁还在啃老的窝囊儿子;一个想要重返人间的忧郁天使;几个为拯救被变成兔子的爸爸而勇敢逃跑的小女儿们;一个在房间中央供着被压成小小铁块的汽车的单身男子;一个执意要买商店收银机给儿子做生日礼物的离异男子……

没有人能像埃特加·凯雷特一样。他的故事常常发生在奇异、灼热和欢腾的事物交会的十字路口。他笔下的人物与之搏斗的,是父母和家庭、战争和游戏、烟酒和蛋糕、记忆和爱。这些故事从来不会抵达通常预期的 结局,但总是能带给人惊喜、快乐和感动。

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

★ 《纽约时报》奉为天才,魅力席卷40多国,短篇小说大师埃特加·凯雷特全新故事集

★ 以色列最高文学奖萨皮尔奖获奖作品,全美犹太人图书奖获奖作品

★ 《泰晤士报》、《金融时报》、纽约公共图书馆“年度好书”

★ 阿摩司•奥兹、萨曼•鲁西迪、扬•马特尔、乔治·桑德斯等国际文学大家一致推荐

★ 安妮宝贝、范玮琪、蒋方舟等名人感动推荐

★ 作品入选以色列高中、大学文学课教材

★ 英国知名插画师Sabina Hahn,为中文简体版独家定制封面插画

★ 一位短篇小说大师对形式所能达到的极限挑战

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

埃特加·凯雷特的短篇小说凶猛、有趣,充满能量和洞见,同时常常深刻、悲剧而又非常感人。

——阿摩司·奥兹(以色列作家,《爱与黑暗的故事》作者)

一个睿智的作家……和我认识的任何作家都不一样。下一代人的声音。

——萨曼•鲁西迪(英国作家,《午夜之子》作者)

这些故事短小、陌生、有趣,但语调却显得随意。这些故事像笑话却不是笑话。埃特加•凯雷特是个应当严肃看待的作家。

——扬•马特尔(加拿大作家,《少年Pi的奇幻漂流》作者)

他的故事中有爱心、智慧、雄辩和超越,而这些美德在埃特加自己身上就多有所见。我很高兴埃特加和他的作品存在于这个世界上,这让一切都变得更美好了。

——乔治·桑德斯(小说家,《林肯在中阴界》作者)

埃特加·凯雷特,以色列作家。在这个国度,书能够卖出8万本着实不易。他说:写作不能阻止战争,但它使陌生人之间获得一种有悯惜的沟通。我读了你所写的,你读了我所写的,我们会知晓彼此。

——庆山(安妮宝贝)

他的刻薄劲儿有点像伍迪·艾伦,但因为身处社会环境的复杂,比伍迪·艾伦更苦涩有趣。

——蒋方舟

凯雷特充满无限想象力的故事短篇,太有趣了!每翻一页就会在心里想着“哇噻”“绝妙啊”“老天啊怎么会”!大家有机会一定要读一次,亲自见证一下这位创意无限的作家的神奇笔触。

——范玮琪

凯雷特是一个天才!

——《纽约时报》

这本书展现了一位短篇小说大师对形式所能达到的极限挑战。只有一件事是凯雷特无法完成的:写一个无聊的故事。

——《卫报》

凯雷特得益于自身特有的才华,才可以在如此紧凑的包装中,同时容纳悲剧和喜剧。

——《金融时报》

凯雷特独特的小说集既有趣又辛酸,用对人性的敏锐观察来平衡喜剧。这些都是简短有力的故事,富有创造力,充满自信。非常令人愉快,充满惊喜。

——《书生活》

凯雷特的对话风格无可抗拒,朴实真挚,他的即兴俏皮话引人发笑,很难想象有哪位读者不被他的作品所吸引,还带着幽默感和对人类的好奇心……他的故事有一种可爱的轻快感觉。

——《大问题》

凯雷特是一位极富创造力的作家,他以真实的情感为基础创作了许多荒诞的故事。荒谬的,经常是超现实的,而且写得精确,简洁。

——《我》

小说鉴赏(双语修订第3版) 豆瓣

Understanding Fiction

作者:

[美] 克林斯·布鲁克斯

/

[美] 罗伯特·潘·沃伦

译者:

主万

/

冯亦代

…

后浪丨四川人民出版社

2020

- 2

新批评派里程碑著作

改变美国大学文学教授法的经典教材

编辑推荐

◎ 美国新批评派里程碑式著作,全世界大学的经典文学教科书。两位作者站在世界文学前沿,从内部到外部对小说进行研究,突破传统意义上的小说审美,是新批评理论观点和方法在小说批评与理论领域的全新体现。

◎ 以人物、情节、主题三个要素排布章节,兼论小说与人生的关系,兼顾小说领域的新发展;章节之内是导读+选文+讨论的架构,新批评领军人物克林斯·布鲁克斯和罗伯特·潘·沃伦带您进入“细读”。

◎ 选录51篇杰作,作者为马克·吐温、欧·亨利、契诃夫、莫泊桑、屠格涅夫、托尔斯泰、海明威等世界大文豪,是不可多得的英文自修读物,中英文双栏对照,便于研习。

◎ 著名翻译家汝龙、李文俊、丰子恺、草婴、冯亦代、雨宁等联手献上绝佳译文。爱荷华“国际写作计划”创始人聂华苓女士郑重推荐;著名翻译家、《世界文学》主编李文俊,著名作家、小说理论家、北京大学曹文轩联袂审阅。

内容简介

这是美国新批评派学者布鲁克斯和沃伦编著的一部短篇小说鉴赏集,是新批评(The New Criticism)理论观点和方法在小说批评与理论领域的体现。作者选用各种题材和多种风格的短篇小说,加以分析讨论和互相比较,提出鉴别好小说的一些原则,阐述小说的形成与发展过程,为我们提供了小说批评与赏析的范例;目的是为了加深读者对作品的理解,提高其鉴赏力,使读者更接近于成功小说的真谛。

作为新批评派细读式(close reading)批评和理论阐述的名著,本书帮助新批评派在美国大学的文学讲坛中确立了“文学批评”的地位,对文学教学与批评实践影响深远。它既是一本文学教科书,也是文学爱好者的自修读物。本书采用中英文对照模式,对于具有一定英语基础的广大文学爱好者和英语专业的师生来讲,又是一部难得的英语阅读材料。

媒体推荐

谈到新批评派,不得不提克林斯·布鲁克斯和罗伯特·潘·沃伦合著的《小说鉴赏》。我相信作家比文学作家更能写出有用的文学理论,并且作为作家,沃伦的小说《国王的人马》曾获(1947年)普利策奖。这是非常有力的说明。

—— awritingguide.com

名人推荐

对于普通读者而言,这样的书,可能更有助于他们掌握最理想也是最有效的阅读方式,从而使他们更确切地理解小说何为。

——曹文轩(北京大学教授、作家)

既是一部短篇小说鉴赏集,又是一本文学教科书。……编者从小说鉴赏与写作的角度,把全书分为七章。每一章的开头都有编者撰写的前言,就优秀小说的一些总的原则和小说的基本要素做了深入浅出的论述。……即使光从学习英语的角度来说,这些作品可以说都是值得细读的范文。

——李文俊(著名译者)

改变美国大学文学教授法的经典教材

编辑推荐

◎ 美国新批评派里程碑式著作,全世界大学的经典文学教科书。两位作者站在世界文学前沿,从内部到外部对小说进行研究,突破传统意义上的小说审美,是新批评理论观点和方法在小说批评与理论领域的全新体现。

◎ 以人物、情节、主题三个要素排布章节,兼论小说与人生的关系,兼顾小说领域的新发展;章节之内是导读+选文+讨论的架构,新批评领军人物克林斯·布鲁克斯和罗伯特·潘·沃伦带您进入“细读”。

◎ 选录51篇杰作,作者为马克·吐温、欧·亨利、契诃夫、莫泊桑、屠格涅夫、托尔斯泰、海明威等世界大文豪,是不可多得的英文自修读物,中英文双栏对照,便于研习。

◎ 著名翻译家汝龙、李文俊、丰子恺、草婴、冯亦代、雨宁等联手献上绝佳译文。爱荷华“国际写作计划”创始人聂华苓女士郑重推荐;著名翻译家、《世界文学》主编李文俊,著名作家、小说理论家、北京大学曹文轩联袂审阅。

内容简介

这是美国新批评派学者布鲁克斯和沃伦编著的一部短篇小说鉴赏集,是新批评(The New Criticism)理论观点和方法在小说批评与理论领域的体现。作者选用各种题材和多种风格的短篇小说,加以分析讨论和互相比较,提出鉴别好小说的一些原则,阐述小说的形成与发展过程,为我们提供了小说批评与赏析的范例;目的是为了加深读者对作品的理解,提高其鉴赏力,使读者更接近于成功小说的真谛。

作为新批评派细读式(close reading)批评和理论阐述的名著,本书帮助新批评派在美国大学的文学讲坛中确立了“文学批评”的地位,对文学教学与批评实践影响深远。它既是一本文学教科书,也是文学爱好者的自修读物。本书采用中英文对照模式,对于具有一定英语基础的广大文学爱好者和英语专业的师生来讲,又是一部难得的英语阅读材料。

媒体推荐

谈到新批评派,不得不提克林斯·布鲁克斯和罗伯特·潘·沃伦合著的《小说鉴赏》。我相信作家比文学作家更能写出有用的文学理论,并且作为作家,沃伦的小说《国王的人马》曾获(1947年)普利策奖。这是非常有力的说明。

—— awritingguide.com

名人推荐

对于普通读者而言,这样的书,可能更有助于他们掌握最理想也是最有效的阅读方式,从而使他们更确切地理解小说何为。

——曹文轩(北京大学教授、作家)

既是一部短篇小说鉴赏集,又是一本文学教科书。……编者从小说鉴赏与写作的角度,把全书分为七章。每一章的开头都有编者撰写的前言,就优秀小说的一些总的原则和小说的基本要素做了深入浅出的论述。……即使光从学习英语的角度来说,这些作品可以说都是值得细读的范文。

——李文俊(著名译者)

乌暗暝 豆瓣 Goodreads

烏暗暝

8.6 (39 个评分)

作者:

黄锦树

后浪 | 上海文艺出版社

2020

- 1

调度不同的时间刻度,重新把灰烬还原为火

北京大学“世界华文文学奖”获奖作品《雨》作者

马华文学重量级作家黄锦树 早期代表作品全收录

※内容简介※

《乌暗暝》为黄锦树两本早期短篇小说集的合集。故事多发生在南洋的胶林小镇:移居南洋的华人处在野兽环伺、种族压迫、殖民侵略、认同焦虑的环境中,面临各种形式的离散、失踪,及死亡。黄锦树积极运用后设(元小说)、嘲讽、拼贴等手法与历史的沉疴对话,将马华文学、大马华人的处境以“附魔”的方式展演。在一篇篇黑色文字的背后,是作者对族群记忆缺失的修补、重构,也是对南洋华人集体命运的反省、思索。

※编辑推荐※

☆《乌暗暝》为黄锦树两本出道作品的短篇小说合集,为黄锦树早期作品首次完整引进大陆。其中收录《落雨的小镇》《说故事者》《M的失踪》《鱼骸》等多篇得奖作品。

☆在这二十一篇重量级作品中,读者可以读到充满热带原乡风情的景物描摹、一触即发犹如惊悚电影的悬疑氛围,黏腻溽热雨声不间断的边远小镇印象。人对于家、对于故乡最深层的复杂情感,在黄锦树的笔下展现得淋漓尽致。

☆作家将南洋沉重的历史串在多篇小说里,不只是作为一个背景设定,而是要借着这种书写方式,重新诠释一些逐渐遭人遗忘的历史,反抗主流的解释,反抗人们对某些故事的刻意遗忘。黄锦树用的不是传统的写实笔法正经地写某个事件:他笔下的场景四分五裂、人物的情绪和记忆分崩离析。正如马华文学研究者张景云所指出:“他通过一种新的叙事艺术,一种不像小说的小说,来建构一个霸权毫无专制话语权的‘虚构的真实’”。

☆在黄锦树小说中,对于“马来西亚华文文学如何成立?”“马华文学经典缺席”的叩问作为隐藏在小说背后的主题不时浮现。早在二十多年前,他就针对当时马来西亚华文文坛的腐朽做出尖锐批判,著名文学学者王德威曾评论他是中文学界的“坏孩子”、南洋的摩罗(鲁迅语,摩罗精神指勇于反抗传统压迫的叛逆精神)。这样关于华文文学的大哉问,作为一面镜子,很能引发人们对于本地文学现状的思想激荡,从而反思过去、追寻未来。

☆特别收录2017年新序、两篇初版自序,以及张惠思、杨照、张锦忠、张贵兴的评论文章。

※名人推荐※

黄锦树回首家乡人事,爬梳历史伤痕,前辈的垦殖经验,日军蹂躏马华村庄的血泪(《色魇》《说故事者》),马共兴衰始末(《鱼骸》),以及八十年代印尼非法移民所造成的治安恐怖(《非法移民》),都是笔下素材。胶林小镇总是他构思的始原场景。潮湿凝腻的氛围,简陋质朴的市井人物,阴鸷凄迷,而且时泛凶机。黄锦树是忧郁的,但他“非写不可”。

——哈佛大学讲座教授 王德威

“我们”即使不懂“马华”内心那伤害史时钟、层层累聚之离散者考古地层学的,那么艰难晦涩的整幅二十世纪“史的现场”,也能“魂兮归来”,将之“聊斋化”、福克纳“南方化”、马尔克斯“百年孤独化”的阅读:一种异史与无河之流、鬼影幢幢,符号大矩阵快闪纷繁的神话学式挤压与狂欢。

——作家 骆以军

台湾读者很难理解一个从小受华语教育的大马华人的尴尬矛盾乃至维系甚或扯断这条来自华语母体供给自己养分的脐带时的柔肠寸断和鲜血淋漓。如果说锦树的作品仅仅提供了这种经验显然过度单纯。锦树最大的优点就在陷阱处处,容易误读,如步入一座处女森林。

——作家 张贵兴

黄锦树的小说里多次出现“附魔”的情节,作者被某种神秘的力量支使,写作出似熟悉却又陌生的作品。我们可以把他自己的小说看成是在文学史沉重魅影附魔下的产物。强烈的文学史意识使他的作品具有异于其他新人习作的熟练技巧、明确的创意动机以及可供多方解读的文本厚度。

——作家 杨照

他高明之处,在于没有宗法马华文学现实主义老前辈们的努力,提供族人或读者一盏指路明灯。书中诸篇小说着重的,毋宁是如《血崩》中做“马来西亚史”田野调查的叙述者召唤逝者亡魂般,重新召唤被抑制的族群记忆或失忆,彰显再现的不可能及其政治意义

——文学研究者 张锦忠

通过小说书写,黄锦树一直在为马华文学与近现代文学、甚至是世界文学,细密地做一种内部的勾连。例如其中几篇明显地散发马尔克斯味道的小说,失踪、消散、梦境中故乡的潮湿感、文稿上的蚂蚁,这些熟悉的符号皆反复出现。

——马来亚大学中文系高级讲师 张惠思

※获奖记录※

☆第七届联合文学小说新人奖短篇小说推荐奖(《落雨的小镇》)

☆第二届客联小说奖第一名(《郑增寿》)

☆第十七届联合报文学奖短篇小说佳作(《说故事者》)

☆台大文学奖小说次奖(《伤逝》)

☆第三届乡青小说奖特优奖(《M的失踪》)

☆第六届大马旅台文学奖小说主奖(《大卷宗》)

☆第一届《幼狮文艺》 “世界华文成长小说奖”首奖(《貘》)

☆第十八届时报文学奖短篇小说首奖(《鱼骸》)

☆第十四届洪醒夫小说奖(《鱼骸》)

北京大学“世界华文文学奖”获奖作品《雨》作者

马华文学重量级作家黄锦树 早期代表作品全收录

※内容简介※

《乌暗暝》为黄锦树两本早期短篇小说集的合集。故事多发生在南洋的胶林小镇:移居南洋的华人处在野兽环伺、种族压迫、殖民侵略、认同焦虑的环境中,面临各种形式的离散、失踪,及死亡。黄锦树积极运用后设(元小说)、嘲讽、拼贴等手法与历史的沉疴对话,将马华文学、大马华人的处境以“附魔”的方式展演。在一篇篇黑色文字的背后,是作者对族群记忆缺失的修补、重构,也是对南洋华人集体命运的反省、思索。

※编辑推荐※

☆《乌暗暝》为黄锦树两本出道作品的短篇小说合集,为黄锦树早期作品首次完整引进大陆。其中收录《落雨的小镇》《说故事者》《M的失踪》《鱼骸》等多篇得奖作品。

☆在这二十一篇重量级作品中,读者可以读到充满热带原乡风情的景物描摹、一触即发犹如惊悚电影的悬疑氛围,黏腻溽热雨声不间断的边远小镇印象。人对于家、对于故乡最深层的复杂情感,在黄锦树的笔下展现得淋漓尽致。

☆作家将南洋沉重的历史串在多篇小说里,不只是作为一个背景设定,而是要借着这种书写方式,重新诠释一些逐渐遭人遗忘的历史,反抗主流的解释,反抗人们对某些故事的刻意遗忘。黄锦树用的不是传统的写实笔法正经地写某个事件:他笔下的场景四分五裂、人物的情绪和记忆分崩离析。正如马华文学研究者张景云所指出:“他通过一种新的叙事艺术,一种不像小说的小说,来建构一个霸权毫无专制话语权的‘虚构的真实’”。

☆在黄锦树小说中,对于“马来西亚华文文学如何成立?”“马华文学经典缺席”的叩问作为隐藏在小说背后的主题不时浮现。早在二十多年前,他就针对当时马来西亚华文文坛的腐朽做出尖锐批判,著名文学学者王德威曾评论他是中文学界的“坏孩子”、南洋的摩罗(鲁迅语,摩罗精神指勇于反抗传统压迫的叛逆精神)。这样关于华文文学的大哉问,作为一面镜子,很能引发人们对于本地文学现状的思想激荡,从而反思过去、追寻未来。

☆特别收录2017年新序、两篇初版自序,以及张惠思、杨照、张锦忠、张贵兴的评论文章。

※名人推荐※

黄锦树回首家乡人事,爬梳历史伤痕,前辈的垦殖经验,日军蹂躏马华村庄的血泪(《色魇》《说故事者》),马共兴衰始末(《鱼骸》),以及八十年代印尼非法移民所造成的治安恐怖(《非法移民》),都是笔下素材。胶林小镇总是他构思的始原场景。潮湿凝腻的氛围,简陋质朴的市井人物,阴鸷凄迷,而且时泛凶机。黄锦树是忧郁的,但他“非写不可”。

——哈佛大学讲座教授 王德威

“我们”即使不懂“马华”内心那伤害史时钟、层层累聚之离散者考古地层学的,那么艰难晦涩的整幅二十世纪“史的现场”,也能“魂兮归来”,将之“聊斋化”、福克纳“南方化”、马尔克斯“百年孤独化”的阅读:一种异史与无河之流、鬼影幢幢,符号大矩阵快闪纷繁的神话学式挤压与狂欢。

——作家 骆以军

台湾读者很难理解一个从小受华语教育的大马华人的尴尬矛盾乃至维系甚或扯断这条来自华语母体供给自己养分的脐带时的柔肠寸断和鲜血淋漓。如果说锦树的作品仅仅提供了这种经验显然过度单纯。锦树最大的优点就在陷阱处处,容易误读,如步入一座处女森林。

——作家 张贵兴

黄锦树的小说里多次出现“附魔”的情节,作者被某种神秘的力量支使,写作出似熟悉却又陌生的作品。我们可以把他自己的小说看成是在文学史沉重魅影附魔下的产物。强烈的文学史意识使他的作品具有异于其他新人习作的熟练技巧、明确的创意动机以及可供多方解读的文本厚度。

——作家 杨照

他高明之处,在于没有宗法马华文学现实主义老前辈们的努力,提供族人或读者一盏指路明灯。书中诸篇小说着重的,毋宁是如《血崩》中做“马来西亚史”田野调查的叙述者召唤逝者亡魂般,重新召唤被抑制的族群记忆或失忆,彰显再现的不可能及其政治意义

——文学研究者 张锦忠

通过小说书写,黄锦树一直在为马华文学与近现代文学、甚至是世界文学,细密地做一种内部的勾连。例如其中几篇明显地散发马尔克斯味道的小说,失踪、消散、梦境中故乡的潮湿感、文稿上的蚂蚁,这些熟悉的符号皆反复出现。

——马来亚大学中文系高级讲师 张惠思

※获奖记录※

☆第七届联合文学小说新人奖短篇小说推荐奖(《落雨的小镇》)

☆第二届客联小说奖第一名(《郑增寿》)

☆第十七届联合报文学奖短篇小说佳作(《说故事者》)

☆台大文学奖小说次奖(《伤逝》)

☆第三届乡青小说奖特优奖(《M的失踪》)

☆第六届大马旅台文学奖小说主奖(《大卷宗》)

☆第一届《幼狮文艺》 “世界华文成长小说奖”首奖(《貘》)

☆第十八届时报文学奖短篇小说首奖(《鱼骸》)

☆第十四届洪醒夫小说奖(《鱼骸》)

猎人笔记 豆瓣

Записки охотника

作者:

[俄罗斯] 伊凡·谢尔盖耶维奇·屠格涅夫

译者:

冯春

上海译文出版社

2011

- 5

《猎人笔记》是俄国19世纪批判现实主义作家屠格涅夫的成名作,这是一部形式独特的随笔集。《猎人笔记》以一个猎人的行猎为线索,描述了俄罗斯大自然的美好风光,刻画了地主、管家、磨房主妇、城镇医生、贵族知识分子、农奴、农家孩子等众多人物形象,真实地展现了农奴制背景下外省城乡各阶层人民的生活风貌。作品以抒情的笔调,展示了作家力求阐发的农民天性的淳朴善良、人格的尊严以及人道主义的神圣和高贵的主题思想。对人民的热爱,对劳苦大众蕴藏的精神伟力、智慧和天才的赞美,对农奴制度的无言控诉,使作品具有睿智的思想和巨大的艺术感染力。

情感教育 豆瓣

8.3 (7 个评分)

作者:

[法国] 居斯塔夫·福楼拜

译者:

李健吾

上海译文出版社

2008

- 7

主人公福赖代芮克·毛漏出身于外省一个资产阶级家庭,十八岁那年来到巴黎攻读法律。可是他只对文学艺术感兴趣,试写过小说和华尔兹舞曲,还跟人学习绘画,但都半途而废。他深深爱上了画商阿尔鲁的妻子。阿尔鲁夫人虽不爱丈夫,但恪守妇道。后来,她终于被毛漏的一片痴情所打动,答应与他约会。时值一八四八年二月,巴黎爆发了革命。毛漏为了这个约会,没有去参加民众的游行。但阿尔鲁夫人因儿子突患假膜性喉炎,未能赴约。绝望之余,毛漏投入交际花罗莎乃特的怀抱。两人同居并生下一个儿子,不久儿子不幸夭折。后来与一直爱恋他的乡下姑娘路易丝共结连理。可是在教堂的广场上,他恰遇路易丝与他的老同学戴洛里耶举行婚礼。毛漏羞愧难当,返回了巴黎。一八六七年的一天傍晚,阿尔鲁夫人突然来访,两人万分激动,互诉衷肠。她剪下一缕白发留给毛漏作纪念,与他诀别。

诗人的迟缓 豆瓣

8.7 (18 个评分)

作者:

范晔

上海三联书店

2016

- 6

本书是《百年孤独》译者的私房书单,是《诗人的迟缓》的加强精装版。自从二零一一年新版《百年孤独》问世并于畅销书榜稳居不下,以及此后《2666》强力推出,西语文学大有成为新文化热点的势头。不少出版社都推出西班牙与拉美各国经典或畅销的现当代文学作品,但只是文本的迻译,缺少介绍相关文化背景和文学源流同时兼具趣味性与可读性的文字,而这方面可能正是当前国内读者希望读到的。《诗人的迟缓》即满足了相关读者(日益增长的西语学习者、拉美文学爱好者以及对西语文学有兴趣了解却苦于不得其门而入的外国文学读者等)这方面的需要。 全书涉及尼加拉瓜的鲁文·达里奥,哥伦比亚的加西亚·马尔克斯,墨西哥的富恩特斯,秘鲁的阿格达斯和巴尔加斯·略萨,阿根廷的博尔赫斯和科塔萨尔,智利的聂鲁达和波拉尼奥,西班牙的贡戈拉、马查多、洛尔迦和罗萨莱斯……西语世界由古至今数十位文坛大家其人其作,尝试以平易节制的风格引领读者走进不同的世界,分享西语文学独特的魅力。