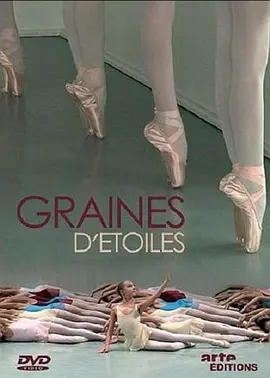

法国芭蕾舞学校日記 (2013) 豆瓣

Graines d’Étoiles

导演:

Françoise Marie

巴黎歌剧院芭蕾舞校,全球古典芭蕾的摇篮,迎接创校300周年,成为西方世界最古老的传奇芭蕾舞校!

2011年9月,130个8至18岁的幸运儿开始接受严格训练,除了芭蕾舞的专业课程外,还有历史、音乐、文学等通识课程,于学习过程中更会评量未来发展的可能性,包括长相、舞技与学习热忱等,而他们的共同目标就是有朝一日成为巴黎歌剧院芭蕾舞团的一员,并努力朝向首席舞者的顶尖之路前进!

本片将完整记录这些芭蕾小舞者一年的学校生活,全片共分为六集,从开学、登场表演到最后考验,完整记录这些芭蕾新星的艰辛成名路。

La plus célèbre école de danse du monde. Les plus grandes étoiles y sont formées. Sur une année, qu'est-ce qui bouge, vit, se transforme et émerge, parmi les futurs élus, encore adolescents ? Cette série traversera un cycle de scolarité, entre vie quotidienne et spectacle, pour nous plonger dans la ruche d'un apprentissage très spécial, avec le Palais Garnier de Paris comme terre promise.

Intégrale en 6 parties :

1. La rentrée

2. Au travail !

3. Les progrès

4. Un monde à part

5. En scène

6. Le temps des épreuves

2011年9月,130个8至18岁的幸运儿开始接受严格训练,除了芭蕾舞的专业课程外,还有历史、音乐、文学等通识课程,于学习过程中更会评量未来发展的可能性,包括长相、舞技与学习热忱等,而他们的共同目标就是有朝一日成为巴黎歌剧院芭蕾舞团的一员,并努力朝向首席舞者的顶尖之路前进!

本片将完整记录这些芭蕾小舞者一年的学校生活,全片共分为六集,从开学、登场表演到最后考验,完整记录这些芭蕾新星的艰辛成名路。

La plus célèbre école de danse du monde. Les plus grandes étoiles y sont formées. Sur une année, qu'est-ce qui bouge, vit, se transforme et émerge, parmi les futurs élus, encore adolescents ? Cette série traversera un cycle de scolarité, entre vie quotidienne et spectacle, pour nous plonger dans la ruche d'un apprentissage très spécial, avec le Palais Garnier de Paris comme terre promise.

Intégrale en 6 parties :

1. La rentrée

2. Au travail !

3. Les progrès

4. Un monde à part

5. En scène

6. Le temps des épreuves