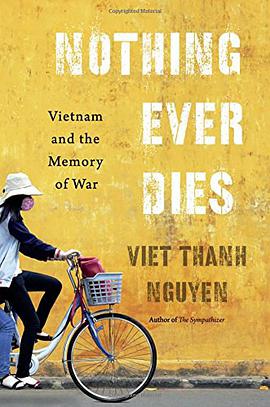

All wars are fought twice, the first time on the battlefield, the second time in memory. From the author of the Pulitzer Prize–winning novel The Sympathizer comes a searching exploration of the conflict Americans call the Vietnam War and Vietnamese call the American War—a conflict that lives on in the collective memory of both nations.

From a kaleidoscope of cultural forms—novels, memoirs, cemeteries, monuments, films, photography, museum exhibits, video games, souvenirs, and more—Nothing Ever Dies brings a comprehensive vision of the war into sharp focus. At stake are ethical questions about how the war should be remembered by participants that include not only Americans and Vietnamese but also Laotians, Cambodians, South Koreans, and Southeast Asian Americans. Too often, memorials valorize the experience of one’s own people above all else, honoring their sacrifices while demonizing the “enemy”—or, most often, ignoring combatants and civilians on the other side altogether. Visiting sites across the United States, Southeast Asia, and Korea, Viet Thanh Nguyen provides penetrating interpretations of the way memories of the war help to enable future wars or struggle to prevent them.

Drawing from this war, Nguyen offers a lesson for all wars by calling on us to recognize not only our shared humanity but our ever-present inhumanity. This is the only path to reconciliation with our foes, and with ourselves. Without reconciliation, war’s truth will be impossible to remember, and war’s trauma impossible to forget.