动不动 - 标记

当恐慌来临(世界当代摄影家告白Ⅱ) 豆瓣

作者:

顾铮

上海文艺出版社

2009

- 10

继2001年出版的“世界当代摄影家告白”,顾铮先生又为我们辑录了这本珍贵的访谈。从开首的曼·雷到最后的横江文宪,涵括上世纪初直抵当今的二十多位摄影家。本书内容丰富,图文并茂,具有很强的可读性。

反抗世界,反抗人生 豆瓣

H.P.LOVECRAFT CONTRE LE MONDE, CONTRE LA VIE

作者:

[法] 米歇尔·维勒贝克

译者:

金桔芳

上海译文出版社

2022

- 7

★ 热爱生活的人是不会读书的,也不去电影院。——维勒贝克

★斯蒂芬·金作序:这是写给“爱手艺”的某种学术性情书,一封精神求爱信。

★克苏鲁神话缔造者的非典型性传记,这里有与世界背道而驰的勇气,这里还有对生活正面强攻的决绝。

H.P·洛夫克拉夫特这位奇幻文学大师创作了《克苏鲁的呼唤》、《疯狂山脉》和《超越时间之影》等作品,他在当代读者群中掀起了一场真正的狂潮。和他笔下的恐怖故事一样,这是个奇怪的家伙。他生于港口城市,却对大海满怀恐惧。他是个骨子里的疏懒冷漠之徒(甚至连自己的正常体温都无法保持 ),敌视现代社会的一切价值,饱受连绵不断的噩梦折磨。他试图过上一种正常的生活,最后却以失败告终。

本书作者维勒贝克在青年时代就读过洛夫克拉夫特的作品,他以独特的笔触书回顾了作家的写作,将洛夫克拉夫特尊称为“神话的奠基者”。这本书与其说是传记,倒不如说是两个意气相投的作家跨世纪的对话,是一份反抗世界,反抗人生的战斗宣言。

★斯蒂芬·金作序:这是写给“爱手艺”的某种学术性情书,一封精神求爱信。

★克苏鲁神话缔造者的非典型性传记,这里有与世界背道而驰的勇气,这里还有对生活正面强攻的决绝。

H.P·洛夫克拉夫特这位奇幻文学大师创作了《克苏鲁的呼唤》、《疯狂山脉》和《超越时间之影》等作品,他在当代读者群中掀起了一场真正的狂潮。和他笔下的恐怖故事一样,这是个奇怪的家伙。他生于港口城市,却对大海满怀恐惧。他是个骨子里的疏懒冷漠之徒(甚至连自己的正常体温都无法保持 ),敌视现代社会的一切价值,饱受连绵不断的噩梦折磨。他试图过上一种正常的生活,最后却以失败告终。

本书作者维勒贝克在青年时代就读过洛夫克拉夫特的作品,他以独特的笔触书回顾了作家的写作,将洛夫克拉夫特尊称为“神话的奠基者”。这本书与其说是传记,倒不如说是两个意气相投的作家跨世纪的对话,是一份反抗世界,反抗人生的战斗宣言。

血清素 豆瓣

Sérotonine

5.5 (11 个评分)

作者:

[法]米歇尔·维勒贝克

译者:

金龙格

上海译文出版社

2021

这是一部关于个人对抗抑郁,个人对抗社会瓦解的故事。

现代人需要在无意义中拼凑活下去的理由,在化学物质中提取幸福的真谛。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

血清素,又名5-羟色胺,大脑的神经传递物质。它被普遍认为是幸福和快乐感觉的贡献者。

血清素指标下降,抑郁症风险上升。

这是一个人人都说自己有抑郁症的时代。“我”,46岁,农业高级顾问,致力于扶持法国本土农业,高薪厚禄,还有一个人人艳羡的日籍女友。“我”没有抑郁的理由,但“我”知道,生活在分崩离析。女友不爱“我”,工作没意义,写再多报告也无法帮助法国农民摆脱破产困境。四十多年来,“我”努力地按部就班地恪守中产准则,却发现一切变得荒谬可笑。

于是,“我”玩起了“消失”,退了公寓,辞了工作,和女友不告而别。开了追寻自我的旅途,想要找回失去的友谊和爱情。幸福曾近在咫尺,“我”还是无可救药地把它毁了。

现代人需要在无意义中拼凑活下去的理由,在化学物质中提取幸福的真谛。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

血清素,又名5-羟色胺,大脑的神经传递物质。它被普遍认为是幸福和快乐感觉的贡献者。

血清素指标下降,抑郁症风险上升。

这是一个人人都说自己有抑郁症的时代。“我”,46岁,农业高级顾问,致力于扶持法国本土农业,高薪厚禄,还有一个人人艳羡的日籍女友。“我”没有抑郁的理由,但“我”知道,生活在分崩离析。女友不爱“我”,工作没意义,写再多报告也无法帮助法国农民摆脱破产困境。四十多年来,“我”努力地按部就班地恪守中产准则,却发现一切变得荒谬可笑。

于是,“我”玩起了“消失”,退了公寓,辞了工作,和女友不告而别。开了追寻自我的旅途,想要找回失去的友谊和爱情。幸福曾近在咫尺,“我”还是无可救药地把它毁了。

路边野餐 豆瓣 Goodreads

ПИКНИК НА ОБОЧИНЕ

8.1 (66 个评分)

作者:

[俄罗斯] 阿卡迪·斯特鲁伽茨基

/

[俄罗斯] 鲍里斯·斯特鲁伽茨基

译者:

刘文元

河南文艺出版社

2021

- 6

【故事简介】

外星人神秘造访地球后离去,留下六个高辐射、高污染的造访区。

二十多年来,凡接触者,或皮肤剥落而死,或生下畸形怪胎。僵尸纷纷从附近的墓地中爬出,游荡在人间。

可仍有一些人,为了生计游走在杀机四伏的造访区,倒卖外星人留下的高科技物品,过着刀头舐血的生活。

他们 被称为“潜行者”。

对死亡的恐惧、对金钱的贪婪、对命运的愤懑……他们在折磨中渐渐扭曲,走向崩溃。

然而,如果人类的这场浩劫,不过是外星人一次无心的路边野餐,所有的苦痛挣扎,所有绝望中的微弱希冀,还值得吗?

※※※※※※※※※

【编辑推荐】

◆外星人为何不侵略人类?《路边野餐》给你一个zui残酷的答案。

◆提前14年预言切尔诺贝利核泄漏事件!1979年,《路边野餐》被改编为经典电影《潜行者》,书中以“外星人造访区”隐喻核污染,而电影拍摄外景地塔林也恰恰曾遭核污染,包括导演塔科夫斯基在内的三名主创都受此影响,数年内相继去世。1986年,切尔诺贝利核泄漏事件爆发。

◆外星人的一次路边野餐,却成了人类的一场浩劫。

◆已发行134个版本,被翻译成英语、法语、德语、意大利语等31种语言。

◆莱姆、厄休拉·勒古恩、西奥多·斯特金……科幻大师纷纷拨冗作序的科幻经典。

◆《阿凡达》《湮灭》《路边野餐》(毕赣执导)……影视经典纷纷致敬的科幻大师。

◆经典电影《潜行者》(塔科夫斯基执导)原著小说。

◆全新译本。

◆初次收录厄休拉·勒古恩序言、作者鲍里斯后记。

※※※※※※※※※

【名人评价】

◆一般而言,“点子文学”的主人公都是提线木偶,但雷德却是个有血有肉之人。我们关心他的命运,因为他的生存和救赎都处在危急关头。毕竟,这是一部俄国小说。——厄休拉·勒古恩(科幻奇幻大师,《黑暗的左手》作者)

◆(《路边野餐》有着)栩栩如生的复杂故事,富有想象力的细节,以及道德和智力的成熟。——厄休拉·勒古恩(科幻奇幻大师,《黑暗的左手》作者)

◆阿卡迪兄弟对忠诚和贪婪、友谊和爱情、绝望、挫折和孤独的处理巧妙而灵活,造就了一个真正精彩的故事……你将难以忘怀。——西奥多·斯特金(科幻大师,雨果奖、星云奖得主)

◆毫无疑问,这是一部举足轻重的经典科幻。绝对推荐。——主流英语媒体《完全评论》

◆如果你只打算读一本俄罗斯科幻小说,这本小说应该是阿卡迪兄弟的黑暗而含义丰富的《路边野餐》。——主流英语媒体io9

◆阿卡迪兄弟对世界的看法既独特又充满人性……书中人物对他们所处的混乱世界的矛盾看法,至今让人记忆犹新。这本书注定会让你对人类在宇宙中的地位感到一份不确定性。——主流英语媒体Discover

◆去读《路边野餐》吧,这是一部现象级作品。——科幻媒体《科幻信号》

外星人神秘造访地球后离去,留下六个高辐射、高污染的造访区。

二十多年来,凡接触者,或皮肤剥落而死,或生下畸形怪胎。僵尸纷纷从附近的墓地中爬出,游荡在人间。

可仍有一些人,为了生计游走在杀机四伏的造访区,倒卖外星人留下的高科技物品,过着刀头舐血的生活。

他们 被称为“潜行者”。

对死亡的恐惧、对金钱的贪婪、对命运的愤懑……他们在折磨中渐渐扭曲,走向崩溃。

然而,如果人类的这场浩劫,不过是外星人一次无心的路边野餐,所有的苦痛挣扎,所有绝望中的微弱希冀,还值得吗?

※※※※※※※※※

【编辑推荐】

◆外星人为何不侵略人类?《路边野餐》给你一个zui残酷的答案。

◆提前14年预言切尔诺贝利核泄漏事件!1979年,《路边野餐》被改编为经典电影《潜行者》,书中以“外星人造访区”隐喻核污染,而电影拍摄外景地塔林也恰恰曾遭核污染,包括导演塔科夫斯基在内的三名主创都受此影响,数年内相继去世。1986年,切尔诺贝利核泄漏事件爆发。

◆外星人的一次路边野餐,却成了人类的一场浩劫。

◆已发行134个版本,被翻译成英语、法语、德语、意大利语等31种语言。

◆莱姆、厄休拉·勒古恩、西奥多·斯特金……科幻大师纷纷拨冗作序的科幻经典。

◆《阿凡达》《湮灭》《路边野餐》(毕赣执导)……影视经典纷纷致敬的科幻大师。

◆经典电影《潜行者》(塔科夫斯基执导)原著小说。

◆全新译本。

◆初次收录厄休拉·勒古恩序言、作者鲍里斯后记。

※※※※※※※※※

【名人评价】

◆一般而言,“点子文学”的主人公都是提线木偶,但雷德却是个有血有肉之人。我们关心他的命运,因为他的生存和救赎都处在危急关头。毕竟,这是一部俄国小说。——厄休拉·勒古恩(科幻奇幻大师,《黑暗的左手》作者)

◆(《路边野餐》有着)栩栩如生的复杂故事,富有想象力的细节,以及道德和智力的成熟。——厄休拉·勒古恩(科幻奇幻大师,《黑暗的左手》作者)

◆阿卡迪兄弟对忠诚和贪婪、友谊和爱情、绝望、挫折和孤独的处理巧妙而灵活,造就了一个真正精彩的故事……你将难以忘怀。——西奥多·斯特金(科幻大师,雨果奖、星云奖得主)

◆毫无疑问,这是一部举足轻重的经典科幻。绝对推荐。——主流英语媒体《完全评论》

◆如果你只打算读一本俄罗斯科幻小说,这本小说应该是阿卡迪兄弟的黑暗而含义丰富的《路边野餐》。——主流英语媒体io9

◆阿卡迪兄弟对世界的看法既独特又充满人性……书中人物对他们所处的混乱世界的矛盾看法,至今让人记忆犹新。这本书注定会让你对人类在宇宙中的地位感到一份不确定性。——主流英语媒体Discover

◆去读《路边野餐》吧,这是一部现象级作品。——科幻媒体《科幻信号》

逝去的武林 豆瓣

7.3 (11 个评分)

作者:

李仲轩 口述

/

徐皓峰

人民文学出版社

2014

- 5

《逝去的武林:一代形意拳大师口述历史》口述者李仲轩出身于书香门第,年轻时拜入三位形意拳大师唐维碌、尚云祥和薛颠门下,深得形意拳大义;后隐于市井几十年,不为武术表演化和商品化潮流所侵扰,洁身自好;及至晚年,机缘巧合之际,娓娓道来三位大师的言行和武学,用最朴实的语言勾勒出一幅传统武术界的人物风貌图,并透露了许多从前秘而不宣的练武秘技。滴水映月,令后学者得以窥见与传统文化水乳交融的原汁原味的中华武学。一代形意拳大师,为什么甘愿做一个普通的看门人?在人生的最后几年,他为什么又突然开口,将自己毕生经验和盘托出?《逝去的武林:一代形意拳大师口述历史》为您讲述一个真实的武林,讲述在那个武术被称为国术的时代中国传统武者的爱恨情仇。书中有武林旧事,有老一辈武者的思维意识,更有中华武术所独有的训练体系。

隐形书写 豆瓣

9.0 (14 个评分)

作者:

戴锦华

江苏人民出版社

1999

- 9

90年代,大众文化无疑成了中国文化舞台上的主角。在流光溢彩,盛世繁华的表象下,是远为深刻的隐形书写。凸现这隐形字样,并在新的坐标中勾勒一幅文化的地形图,是一个文化研究者的选择。

作者简介:

戴锦华,1959年生于北京,1982年毕业于北京大学中文系。曾任教于北京电影学院电影文学系。现任北京大学比较文学与比较文化研究所教授、博士生导师和美国俄亥俄州立大学东亚系教授。从事电影史论、女性文学及大众文化领域的研究。著有《浮出历史地表——现代中国妇女文学研究》(合著)、《电影理论与批评手册》、《镜城突围》(论文集)、《隐形书写——90年代中国文化研究》、《犹在镜中——戴锦华访谈录》、《拼图游戏》(随笔集)、《雾中风景:中国电影文化1978——1998》,以及 Cinema and Dsire:A Feminist Maxism and Cultural Politics in Dai Jinhua's Works.主编、撰写有《书写文化英雄:世纪之交的文化研究》等。

作者简介:

戴锦华,1959年生于北京,1982年毕业于北京大学中文系。曾任教于北京电影学院电影文学系。现任北京大学比较文学与比较文化研究所教授、博士生导师和美国俄亥俄州立大学东亚系教授。从事电影史论、女性文学及大众文化领域的研究。著有《浮出历史地表——现代中国妇女文学研究》(合著)、《电影理论与批评手册》、《镜城突围》(论文集)、《隐形书写——90年代中国文化研究》、《犹在镜中——戴锦华访谈录》、《拼图游戏》(随笔集)、《雾中风景:中国电影文化1978——1998》,以及 Cinema and Dsire:A Feminist Maxism and Cultural Politics in Dai Jinhua's Works.主编、撰写有《书写文化英雄:世纪之交的文化研究》等。

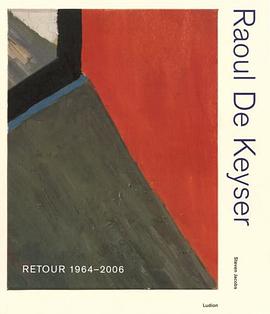

Raoul de Keyser 豆瓣

作者:

Jacobs, Steven

2007

- 11

This substantial new volume offers a broad and representative picture of the oeuvre of the important Belgian painter Raoul De Keyser, who began his artistic career in the mid-1960s, but did not gather international recognition for his abstract canvases until the late-80s. Consequently, much of his early work was never documented. For this volume, author Steven Jacobs spent years charting the early work, tracking it down and having it photographed. More than two-thirds of De Keyser's previously unseen work is documented here for the first time, alongside the artist's most important works and many new canvases since 2000. De Keyser is represented in New York by David Zwirner gallery. Of his 2004 exhibition there, "Artforum"'s Michael Wilson wrote: "De Keyser has often been described as a "painter's painter," which might seem like faint praise but is accurate enough: The pleasures offered by his work are distinctly grown-up, unspectacular, refined, and satisfying. The influence of Miro and Klee is undeniable, but De Keyser remains contemporary in his concentration on the fragmentary and the left-behind, in his implicit acknowledgment of the impossibility of permanence or completion. His palette is timely too, often sharing celebrated countryman Luc Tuymans's dusty greens, pinks, and creams."

Raoul De Keyser 豆瓣

作者:

Raoul De Keyser

/

Robert Storr

David Zwirner Books

2011

- 10

For nearly fifty years, Raoul De Keyser (1930–2012) created subtly evocative paintings and works on paper that appear at once straightforward and cryptic, abstract and figurative. Composed of basic but indefinable shapes and marks, his compositions often invoke spatial and figural illusions, though they remain elusive of any descriptive narrative. Despite—or precisely because of—their sparse gesturing, his works convey a grandeur that inspires prolonged contemplation; their apparent simplicity belied a lengthy gestation period, which was guided largely by intuition.

Terminus: Drawings (1979–1982) and Recent Paintings is a beautifully designed and produced catalogue that brings De Keyser’s singular touch to life. Originating from his 2009 solo exhibition at David Zwirner in New York, the publication reproduces fifty works, encompassing a suite of drawings from 1979 to 1982 and recent paintings from 2000 to 2009. Beyond the publication’s stunning, full-color reproductions, it also includes a selection of installation views and scholarship by acclaimed art historian Robert Storr.

Terminus: Drawings (1979–1982) and Recent Paintings is a beautifully designed and produced catalogue that brings De Keyser’s singular touch to life. Originating from his 2009 solo exhibition at David Zwirner in New York, the publication reproduces fifty works, encompassing a suite of drawings from 1979 to 1982 and recent paintings from 2000 to 2009. Beyond the publication’s stunning, full-color reproductions, it also includes a selection of installation views and scholarship by acclaimed art historian Robert Storr.

缺席的城市 豆瓣

La ciudad ausente

8.0 (18 个评分)

作者:

[阿根廷] 里卡多·皮格利亚

译者:

韩璐

2022

- 7

在一个历史被缺席的国度,有人正力图守护和抢救记忆

拉美当代文学大师皮格利亚与乔伊斯、博尔赫斯、福克纳、但丁等伟大作家间的文本对话

这是一个侦探故事,一篇爱情小说,还是一则政治寓言,一部科幻小说?

✒️ 编辑推荐

◎ 拉美当代文学大师里卡多·皮格利亚代表作中文版初面世。

阿根廷作家里卡多·皮格利亚是“拉丁美洲最独特的文学声音之一”,曾获多项西班牙语文学重要奖项。《缺席的城市》是其长篇小说代表作之一,已被译为多国语言,曾被阿根廷20世纪重要音乐家赫拉尔多·甘迪尼(Gerardo Gandini)改编为同名歌剧。

◎ 军事独裁政治中的文学抵抗,在一个历史被缺席的国度,有人正力图守护和抢救记忆。

拉美的极权主义的历史由来以久,尤以智利、阿根廷和乌拉圭最为严酷。本书的故事背景设置在豪尔赫·拉斐尔·魏地拉统治阿根廷的军事独裁时期,其间,反对独裁政权的作家和知识分子常常莫名失踪。

在书中,当“女身机器”输出的故事传播真相时,警察便试图介入以将之捣毁,从而确保社会话语的稳定和对记忆的抹除。拯救这台机器,就是守护和抢救我们记忆的权利:她是永恒,是流淌着故事的河流,是让记忆保持鲜活的永不休止的声音。

◎ 一段跨越体裁边界的先锋叙事,这是皮格利亚抛出的具无尽魅力的故事之引诱。

在迷人的侦探故事的外衣下,本书也是一个关于爱与失去的爱情故事,一则隐喻被严密监视的压抑现实的政治寓言,一部令人想起威廉·巴勒斯作品的赛博朋克科幻小说。在这里,如同布宜诺斯艾利斯市的大街小巷,多重的线索相互交叠,消弥着叙事的边界,令故事的魅力无穷放大。

皮格利亚主张“所有的故事都是侦探小说”,他以天马行空的创意对文本进行加密,而读者则化身为侦探去解码。我们阅读这部小说,仿佛可以花上一辈子去解其中的谜。

◎ 一篇伟大作家间的文本对话,这是皮格利亚诗学宇宙的一次丰盈呈现。

除了小说家的身份,皮格利亚亦是一位优秀的文学批评家。在其小说写作中,他常常通过融入互文、戏仿等后现代结构手法与叙事技巧,在与经典作家的对话中,呈现其在真实与虚构、政治与文学、历史与现状等方面的深刻洞见。

在《缺席的城市》中,皮格利亚频繁出入于博尔赫斯、乔伊斯、福克纳、爱伦·坡、亨利·詹姆斯等作家的文本,更是对马塞多尼奥·费尔南德斯、罗伯特·阿尔特、《神曲》《一千零一夜》等多有指涉。他以精妙绝伦的叙事技巧,让我们一窥其丰盈的诗学宇宙。

✒️ 内容简介

布宜诺斯艾利斯市的一名记者朱尼尔在收到爆料后,踏上了追查一台神秘机器的旅途。

这台机器拥有一个女人的心智和灵魂,能够输出故事。它是由一个与阿根廷先锋小说家马塞多尼奥·费尔南德斯同名的人物,在心爱的女人去世后创造的,其目的是让爱人在讲述故事中获得永生。

除了个人的爱情回忆,机器还守护着流传在城市里的集体记忆。当她通过重重文本和磁带录音,影射现实、传播真相时,警察也介入进来,试图将机器捣毁。

朱尼尔在城市里四处游荡,在不同的故事中进进退退,试图解开那条总是充满等待和延宕的线索。直到有一天,他来到了世界尽头的的一座小岛上……

✒️ 名人&媒体推荐

显然,皮格利亚追随的是异想天开的马塞多尼奥·费尔南德斯,以及两位黑色天才罗伯特·阿尔特和胡安·卡洛斯·奥内蒂的脚步。但他仍是一位具有原创性的天才作家,他的天马行空冲击着传统叙事的边界。《缺席的城市》是一部戏仿侦探故事的小说,它引诱读者持续读下去的疑问不是“接下来会发生什么”,而是“刚刚发生了什么”。

—— 罗伯特·库弗,美国后现代主义作家

一部真正惊人而富于新意的小说,来自拉丁美洲最受推崇的作家之一。皮格利亚将幽暗的真相与幻想的冒险玩于股掌,组成一个旋涡一般的故事。

—— 格温·柯克帕特里克

皮格利亚是阿根廷最重要的小说家,一位充满魅力的作家和富有社会责任感的知识分子,他对政治与虚构之间的复杂关系进行了大胆探索。《缺席的城市》是一部属于我们这个时代的作品,它超越了国界。

—— 弗朗辛·马塞洛

毋庸置疑,皮格利亚是黑色小说在拉普拉塔河地区的推广发展贡献最大的作家之一。

—— 门波·希亚迪内斯,阿根廷文学评论家

有两个特点令皮格利亚的作品富有生命力:首先,是他审美上对局外人和社会边缘的偏爱,这进而使他对压迫和反抗之间的权力动态关系比较警惕;其次,是他对几乎被遗忘的旧世界的怀念。……在他的小说《缺席的城市》中,如旋涡般的故事将读者带至半个世纪以前,部分原因是为了寻找传奇人物马塞多尼奥·费尔南德斯—— 博尔赫斯的精神导师。而我们在那个世界遇到的是什么呢?汽车旅馆、破酒馆、磁带机、疯了的科学家、落魄的作家、丢失的信件,等等。

——《泰晤士文学增刊》

拉丁美洲最独特的文学声音之一……正是阴谋作为常规这一前提——这也是皮格利亚作品的核心——最富预言意味。

——《纽约客》

他拥有的伟大文学才能包括:将情节置于一个精确的世界,对事实和人物的精准观察,明晰的语言,以及使读者着迷于他且让故事与底层的诗学力量之间保持张力的文学智慧。

—— 罗慕洛·加列戈斯文学奖授奖词

拉美当代文学大师皮格利亚与乔伊斯、博尔赫斯、福克纳、但丁等伟大作家间的文本对话

这是一个侦探故事,一篇爱情小说,还是一则政治寓言,一部科幻小说?

✒️ 编辑推荐

◎ 拉美当代文学大师里卡多·皮格利亚代表作中文版初面世。

阿根廷作家里卡多·皮格利亚是“拉丁美洲最独特的文学声音之一”,曾获多项西班牙语文学重要奖项。《缺席的城市》是其长篇小说代表作之一,已被译为多国语言,曾被阿根廷20世纪重要音乐家赫拉尔多·甘迪尼(Gerardo Gandini)改编为同名歌剧。

◎ 军事独裁政治中的文学抵抗,在一个历史被缺席的国度,有人正力图守护和抢救记忆。

拉美的极权主义的历史由来以久,尤以智利、阿根廷和乌拉圭最为严酷。本书的故事背景设置在豪尔赫·拉斐尔·魏地拉统治阿根廷的军事独裁时期,其间,反对独裁政权的作家和知识分子常常莫名失踪。

在书中,当“女身机器”输出的故事传播真相时,警察便试图介入以将之捣毁,从而确保社会话语的稳定和对记忆的抹除。拯救这台机器,就是守护和抢救我们记忆的权利:她是永恒,是流淌着故事的河流,是让记忆保持鲜活的永不休止的声音。

◎ 一段跨越体裁边界的先锋叙事,这是皮格利亚抛出的具无尽魅力的故事之引诱。

在迷人的侦探故事的外衣下,本书也是一个关于爱与失去的爱情故事,一则隐喻被严密监视的压抑现实的政治寓言,一部令人想起威廉·巴勒斯作品的赛博朋克科幻小说。在这里,如同布宜诺斯艾利斯市的大街小巷,多重的线索相互交叠,消弥着叙事的边界,令故事的魅力无穷放大。

皮格利亚主张“所有的故事都是侦探小说”,他以天马行空的创意对文本进行加密,而读者则化身为侦探去解码。我们阅读这部小说,仿佛可以花上一辈子去解其中的谜。

◎ 一篇伟大作家间的文本对话,这是皮格利亚诗学宇宙的一次丰盈呈现。

除了小说家的身份,皮格利亚亦是一位优秀的文学批评家。在其小说写作中,他常常通过融入互文、戏仿等后现代结构手法与叙事技巧,在与经典作家的对话中,呈现其在真实与虚构、政治与文学、历史与现状等方面的深刻洞见。

在《缺席的城市》中,皮格利亚频繁出入于博尔赫斯、乔伊斯、福克纳、爱伦·坡、亨利·詹姆斯等作家的文本,更是对马塞多尼奥·费尔南德斯、罗伯特·阿尔特、《神曲》《一千零一夜》等多有指涉。他以精妙绝伦的叙事技巧,让我们一窥其丰盈的诗学宇宙。

✒️ 内容简介

布宜诺斯艾利斯市的一名记者朱尼尔在收到爆料后,踏上了追查一台神秘机器的旅途。

这台机器拥有一个女人的心智和灵魂,能够输出故事。它是由一个与阿根廷先锋小说家马塞多尼奥·费尔南德斯同名的人物,在心爱的女人去世后创造的,其目的是让爱人在讲述故事中获得永生。

除了个人的爱情回忆,机器还守护着流传在城市里的集体记忆。当她通过重重文本和磁带录音,影射现实、传播真相时,警察也介入进来,试图将机器捣毁。

朱尼尔在城市里四处游荡,在不同的故事中进进退退,试图解开那条总是充满等待和延宕的线索。直到有一天,他来到了世界尽头的的一座小岛上……

✒️ 名人&媒体推荐

显然,皮格利亚追随的是异想天开的马塞多尼奥·费尔南德斯,以及两位黑色天才罗伯特·阿尔特和胡安·卡洛斯·奥内蒂的脚步。但他仍是一位具有原创性的天才作家,他的天马行空冲击着传统叙事的边界。《缺席的城市》是一部戏仿侦探故事的小说,它引诱读者持续读下去的疑问不是“接下来会发生什么”,而是“刚刚发生了什么”。

—— 罗伯特·库弗,美国后现代主义作家

一部真正惊人而富于新意的小说,来自拉丁美洲最受推崇的作家之一。皮格利亚将幽暗的真相与幻想的冒险玩于股掌,组成一个旋涡一般的故事。

—— 格温·柯克帕特里克

皮格利亚是阿根廷最重要的小说家,一位充满魅力的作家和富有社会责任感的知识分子,他对政治与虚构之间的复杂关系进行了大胆探索。《缺席的城市》是一部属于我们这个时代的作品,它超越了国界。

—— 弗朗辛·马塞洛

毋庸置疑,皮格利亚是黑色小说在拉普拉塔河地区的推广发展贡献最大的作家之一。

—— 门波·希亚迪内斯,阿根廷文学评论家

有两个特点令皮格利亚的作品富有生命力:首先,是他审美上对局外人和社会边缘的偏爱,这进而使他对压迫和反抗之间的权力动态关系比较警惕;其次,是他对几乎被遗忘的旧世界的怀念。……在他的小说《缺席的城市》中,如旋涡般的故事将读者带至半个世纪以前,部分原因是为了寻找传奇人物马塞多尼奥·费尔南德斯—— 博尔赫斯的精神导师。而我们在那个世界遇到的是什么呢?汽车旅馆、破酒馆、磁带机、疯了的科学家、落魄的作家、丢失的信件,等等。

——《泰晤士文学增刊》

拉丁美洲最独特的文学声音之一……正是阴谋作为常规这一前提——这也是皮格利亚作品的核心——最富预言意味。

——《纽约客》

他拥有的伟大文学才能包括:将情节置于一个精确的世界,对事实和人物的精准观察,明晰的语言,以及使读者着迷于他且让故事与底层的诗学力量之间保持张力的文学智慧。

—— 罗慕洛·加列戈斯文学奖授奖词

阿比查邦.韋拉斯塔古私選集 豆瓣

Apichatpong Weerasethakul: The Serenity of Madness

作者:

阿比查邦.韋拉斯塔古

译者:

謝樹寬

台北市立美術館

2020

- 3

本書為展覽「阿比查邦.韋拉斯塔古:狂中之靜(Apichatpong Weerasethakul: The Serenity of Madness)」出版,2019年11月30日至2020年3月15日於臺北市立美術館展出。伴隨展覽特別推出專書《阿比查邦.韋拉斯塔古私選集:狂中之靜》(Apichatpong Weerasethakul Sourcebook: The Serenity of Madness)中英雙語版,本書原由國際獨立策展人聯盟(ICI, Independent Curators International)於2016年出版,是阿比查邦.韋拉斯塔古親自編選的素材集合,以「書上的工作室之旅」為初衷,邀請讀者一同參與。阿比查邦不吝分享他生活中的吉光片羽:與策展人對談、散記、私人書信、科學研究、史料、詩文及一幀幀詩意的圖像。值此展覽到達台北最終站,本館並加入展覽現場紀錄,以及策展人和藝術家來台演講所分享的精采內容增編至私選集中。

意义与无意义 豆瓣

8.8 (12 个评分)

作者:

梅洛-庞蒂

译者:

张颖

商务印书馆

2018

- 5

梅洛-庞蒂的《意义与无意义》收入梅洛-庞蒂于1945年到1947年之间发表的文章,共计十三篇,其中六篇来自梅洛-庞蒂和萨特联合编辑的言论阵地《现代》杂志。除序言外,全书共分三个部分:作品、观念、政治。“作品”部分有四篇文章,分别讨论塞尚绘画、波伏娃小说、萨特文学和电影艺术。“观念”部分有五篇文章,分别涉及黑格尔、马克思主义(计两篇)、形而上学、存在主义。“政治”部分有四篇文章,题目分别为《战争已经发生》、《为了真理》、《信仰与诚意》、《英雄,人》。本书之价值在于:首先,本书集中体现了梅洛-庞蒂早期思想的全貌,包括美学、文学、艺术、哲学、政治思想,也直接反映出当时法国哲学界的焦点所在。另外,近年来,侧面记录二战时期巴黎知识分子思想和活动状况的译著,在我国颇为流行;相比之下,像《意义与无意义》这样由当事人直接表达当下思想状况的书籍,应该是更具史料价值。

导读德勒兹与加塔利《什么是哲学?》 豆瓣

Deleuze and Guattari’s What is Philosophy: A Reader’s Guide

作者:

雷克斯·巴特勒(Rex Butler)

译者:

郑旭东

拜德雅 | 重庆大学出版社

2019

- 10

-编辑推荐-

★在《千高原》和《什么是哲学?》之间相隔了大约十一年。如何解释这个延迟呢?

★是什么让德勒兹决定用《什么是哲学?》这本书来总结他和加塔利的合作的?

★什么能把《 什么是哲学?》一书从德勒兹那时写作的其他作品中区分出来?

★这本书是否有某种特质,让德勒兹觉得他需要加塔利,或者我们能从中看出加塔利的贡献?

在很多方面,《什么是哲学?》的作用就类似于康德的第三批判。如果说德勒兹的第一批判是《差异与重复》,第二批判是《反俄狄浦斯》,那么《什么是哲学?》就是他的第三批判。

《什么是哲学?》弥漫着告别的气息。从某种目的论的视角来看,这本书对于德勒兹和加塔利的生活和事业来说都体现为一个适恰的结论。1992年,在此书出版一年后,加塔利就去世了。大约三年后,由于长期以来健康不断恶化,德勒兹放弃了他最后尝试写作的一本关于“马克思之伟大”的作品,在1995年与世长辞。这样来看,《什么是哲学?》几乎是预见性的,它总结了德勒兹和加塔利的思想,用他们自己的话来说,总结了“我这一生到底做的是什么”。

-内容简介-

《什么是哲学?》在法国一出版,几乎立刻就登上了各大书单的榜首。但是,在1980年代这“寒冬”的十年中,1960年代蕴育了《反俄狄浦斯》的那些解放希望已经渐渐消散,1970年代中加塔利对替代性政治的实验也慢慢走到尽头。确切地说,它是德勒兹诸多作品中,被讨论最少的那些书之一。如何解释《什么是哲学?》这种相对被忽视的状态?

在这本解释《什么是哲学?》的导读中,作者给出了自己的答案。作者重新安排了其章节的顺序,首先从艺术开始(“感知物,情动和概念”一章),然后进入哲学的部分(“什么是概念?”、“内在性平面”和“概念性人物”这三章),最终到达科学和逻辑(“函项与概念”和“预期与概念”这两章),之后我们将以论大脑的章节(“从混沌到大脑”)以及涉及历史和地理哲学的章节(“地理哲学”)来结束。

★在《千高原》和《什么是哲学?》之间相隔了大约十一年。如何解释这个延迟呢?

★是什么让德勒兹决定用《什么是哲学?》这本书来总结他和加塔利的合作的?

★什么能把《 什么是哲学?》一书从德勒兹那时写作的其他作品中区分出来?

★这本书是否有某种特质,让德勒兹觉得他需要加塔利,或者我们能从中看出加塔利的贡献?

在很多方面,《什么是哲学?》的作用就类似于康德的第三批判。如果说德勒兹的第一批判是《差异与重复》,第二批判是《反俄狄浦斯》,那么《什么是哲学?》就是他的第三批判。

《什么是哲学?》弥漫着告别的气息。从某种目的论的视角来看,这本书对于德勒兹和加塔利的生活和事业来说都体现为一个适恰的结论。1992年,在此书出版一年后,加塔利就去世了。大约三年后,由于长期以来健康不断恶化,德勒兹放弃了他最后尝试写作的一本关于“马克思之伟大”的作品,在1995年与世长辞。这样来看,《什么是哲学?》几乎是预见性的,它总结了德勒兹和加塔利的思想,用他们自己的话来说,总结了“我这一生到底做的是什么”。

-内容简介-

《什么是哲学?》在法国一出版,几乎立刻就登上了各大书单的榜首。但是,在1980年代这“寒冬”的十年中,1960年代蕴育了《反俄狄浦斯》的那些解放希望已经渐渐消散,1970年代中加塔利对替代性政治的实验也慢慢走到尽头。确切地说,它是德勒兹诸多作品中,被讨论最少的那些书之一。如何解释《什么是哲学?》这种相对被忽视的状态?

在这本解释《什么是哲学?》的导读中,作者给出了自己的答案。作者重新安排了其章节的顺序,首先从艺术开始(“感知物,情动和概念”一章),然后进入哲学的部分(“什么是概念?”、“内在性平面”和“概念性人物”这三章),最终到达科学和逻辑(“函项与概念”和“预期与概念”这两章),之后我们将以论大脑的章节(“从混沌到大脑”)以及涉及历史和地理哲学的章节(“地理哲学”)来结束。

我的辩词与梦想 豆瓣

作者:

张思之

法律出版社

2016

- 10

◎黑铁时代发出的黄金般的辩词!

◎精装版本重装上市,带我们重温"中国律师的荣耀和良心"--张思之律师的精彩辩词与法治思想。

◎《我的辩词与梦想》平装版本2013年出版当年即入选《经济观察报》十大好书,精装收藏版除保留张思之律师精彩辩词外,新加入部分珍贵照片资料。

《我的辩词与梦想(精装收藏版)》汇集了张思之律师所代理的有代表性的案件辩护词、代理词、申诉状等,从"四人帮"辩护、大兴安岭火灾辩护,到南方周末系列名誉侵权案的辩护等。在很多必输的案件中,张思之律师秉承法律与正义的信念,坚持依法辩护,依理辩护,虽未赢得案件,但却为律师赢得了巨大的声誉。

书中收录的一篇篇"黑铁时代发出的黄金般的辩词",见解之超拔,逻辑之缜密,文字之行云流水,特别是字里行间遮掩不住的激情,令人叹为观止。这次辩词甚至不是用语言文字写就,而是浩然正气、铮铮铁骨和赤子之心凝练而成。

◎精装版本重装上市,带我们重温"中国律师的荣耀和良心"--张思之律师的精彩辩词与法治思想。

◎《我的辩词与梦想》平装版本2013年出版当年即入选《经济观察报》十大好书,精装收藏版除保留张思之律师精彩辩词外,新加入部分珍贵照片资料。

《我的辩词与梦想(精装收藏版)》汇集了张思之律师所代理的有代表性的案件辩护词、代理词、申诉状等,从"四人帮"辩护、大兴安岭火灾辩护,到南方周末系列名誉侵权案的辩护等。在很多必输的案件中,张思之律师秉承法律与正义的信念,坚持依法辩护,依理辩护,虽未赢得案件,但却为律师赢得了巨大的声誉。

书中收录的一篇篇"黑铁时代发出的黄金般的辩词",见解之超拔,逻辑之缜密,文字之行云流水,特别是字里行间遮掩不住的激情,令人叹为观止。这次辩词甚至不是用语言文字写就,而是浩然正气、铮铮铁骨和赤子之心凝练而成。

诚与真 豆瓣

9.1 (20 个评分)

作者:

(美)莱昂内尔·特里林

译者:

刘佳林

江苏教育出版社

2006

《诚与真》是特里林1970年在担任哈佛大学诺顿诗歌教授时的演讲集,主要围绕历史中的自我之真诚与真实问题展开,某种程度上浓缩了他此前对诸多作家及文学文化现象的研究与思考。由于涉及众多的文学现象和理论问题,又包容了黑格尔、弗洛伊德有关精神的自我实现及潜意识理论,这部演讲集的思辨色彩很浓。他认为,对真诚和忠于自我的不懈追求在道德生活中占据了一个至关重要的地位;但是,在进一步的变化中,这种地位却被强劲的现代真实观念所篡夺。在整个西方文学和思想领域中比比皆是的例子都暗示着“诚”与“真”这两种观念所引起的矛盾和反讽。

革命將至 豆瓣

L'insurrection Qui Vient

8.2 (9 个评分)

作者:

隱形委員會

/

Comite Invisible

译者:

隱形委員會台灣分部

行人文化實驗室

2011

- 7

《革命將至》從近年來法國和歐洲的社會抗爭聲浪中醞釀而出,由匿名的「隱形委員會」寫成,承襲居伊‧德波(Guy Debord)優雅文字風格,提出「資本主義文化即將崩潰」的論點,是非常具有煽動力的革命小書。

這本書被法國政府指稱為恐怖主義手冊,並且以此為由,強行逮捕可能的嫌犯作者群。委員會的其中一名成員形容他們自己是集體聲音的代言人,譴責當代犬儒主義和現實。《革命將至》也為散布無政府主義提出行動指南。

本書分為兩大部分,第一部分在完整分析當代資本主義文明,並指出金融海嘯和環境惡化,都是資本主義衰退的徵兆。第二部分則為反資本主義革命提出具體行動方針。隱形委員會提出的革命活動為人民消減政府權力、阻止經濟活動,以及消滅警力。

《革命將至》在世界各地引起非常大的影響。在美國,一群無政府主義者某天闖入邦諾書店在紐約聯合廣場的分店,就地舉辦「《革命將至》新書發表會」。在《紐約時報》報導這項活動之後,福斯新聞電視台脫口秀主持人葛倫‧貝克(Glenn Beck)也三次以這本書為主題主持節目。2010年9月,比利時的國家戲劇院把這本書改編成舞台劇。

◎聯合推薦

中央研究院台灣史研究所助研究員/吳叡人

中央研究院歐美研究所助研究員/王智明

文化評論人/南方朔

文化與政治評論人/張鐵志

這本書被法國政府指稱為恐怖主義手冊,並且以此為由,強行逮捕可能的嫌犯作者群。委員會的其中一名成員形容他們自己是集體聲音的代言人,譴責當代犬儒主義和現實。《革命將至》也為散布無政府主義提出行動指南。

本書分為兩大部分,第一部分在完整分析當代資本主義文明,並指出金融海嘯和環境惡化,都是資本主義衰退的徵兆。第二部分則為反資本主義革命提出具體行動方針。隱形委員會提出的革命活動為人民消減政府權力、阻止經濟活動,以及消滅警力。

《革命將至》在世界各地引起非常大的影響。在美國,一群無政府主義者某天闖入邦諾書店在紐約聯合廣場的分店,就地舉辦「《革命將至》新書發表會」。在《紐約時報》報導這項活動之後,福斯新聞電視台脫口秀主持人葛倫‧貝克(Glenn Beck)也三次以這本書為主題主持節目。2010年9月,比利時的國家戲劇院把這本書改編成舞台劇。

◎聯合推薦

中央研究院台灣史研究所助研究員/吳叡人

中央研究院歐美研究所助研究員/王智明

文化評論人/南方朔

文化與政治評論人/張鐵志