动不动 - 标记

近代中国的催眠术与大众科学 豆瓣

精神的複調:近代中國的催眠術與大眾科學

8.4 (8 个评分)

作者:

张邦彦

上海人民出版社

2021

- 11

缓解病痛、戒断烟瘾、感化罪犯、特务侦查……百年前,催眠术曾席卷中国上下,被广泛运用于军事、医疗、科技、实业、教育、政治等各领域,不仅是供人娱乐的奇观,还被赋予更多时代任务。

在这个世纪转换的动荡年代,西方催眠术经由日本传入中国并在各个阶层传播开来,师生、警察、军人、商人、职员、心理专家等各色人物积极实践,主动参与催眠知识的建构,学院与民间的声音相互竞逐,呈现对“科学”的多元解释,也形塑了当时的科学文化氛围。作者指出,时人对催眠术的理解与实践,在一定程度上为之后华人社会的心理学、精神医学等领域的发展,提供了历史、语言、制度和知识的准备;同时,在晚清救亡图存的背景下,国人通过催眠术形塑自我,想象符合时代所需的理想新人。

编辑推荐:

★清末民初席卷全国的催眠术实验,究竟是蛊惑人心的“异端邪说”,还是来自西洋的“精神科学”?

★展现一代人对精神世界与科学新知的另类探索。启蒙理性之外,国人也通过“无意识”的心理体验来形塑现代自我。

★打破精英与大众的边界,改变传统科学史的精英视角,“普通人”不仅是科学知识的接受者,也是参与者与塑造者。

★打破科学与玄学的边界,揭示“科学”概念变动不居的意涵及其在不同层面的流通途径。

评论推荐:

本书让我们看到在五四的“觉醒”话语之外,“无意识”的心理体验同样开启人们对自我和身体的全新理解,提供了现代性的另一个维度。

——香港中文大学荣休讲座教授 李欧梵

这本书从一个全球史的观点考察催眠术由西方经日本传入中国的知识流动,以及催眠术在中国社会所发生的各种变化,将近代中国催眠术放在中西、古今交织的历史脉络之中来观察其多元之意涵……邦彦展示了与主旋律并存的多彩缤纷的催眠世界。我认为这一本书揭露了一部分催眠术的面纱,又引导我们再进一步思索沉吟,去探讨更为广阔而未知的世界。我相信许多读者会和我一样在捧读之下立刻觉得爱不释手。

—— “中央研究院”近代史研究所特聘研究员 黄克武

该书向我们展示了科学与玄学并不见得是截然对立的两极,大众科学也不只是科学的普及和通俗化那么简单,还意味着大众也是科学的参与者、实践者以及科学的社会文化属性的赋予者。不仅如此,该书还让我们看到了中国科学史叙事中罕见的“普通人”,及在近代中国语境中“大众”和“科学”概念的变动不居和独特意味。

——南开大学历史学院院长 余新忠

在这个世纪转换的动荡年代,西方催眠术经由日本传入中国并在各个阶层传播开来,师生、警察、军人、商人、职员、心理专家等各色人物积极实践,主动参与催眠知识的建构,学院与民间的声音相互竞逐,呈现对“科学”的多元解释,也形塑了当时的科学文化氛围。作者指出,时人对催眠术的理解与实践,在一定程度上为之后华人社会的心理学、精神医学等领域的发展,提供了历史、语言、制度和知识的准备;同时,在晚清救亡图存的背景下,国人通过催眠术形塑自我,想象符合时代所需的理想新人。

编辑推荐:

★清末民初席卷全国的催眠术实验,究竟是蛊惑人心的“异端邪说”,还是来自西洋的“精神科学”?

★展现一代人对精神世界与科学新知的另类探索。启蒙理性之外,国人也通过“无意识”的心理体验来形塑现代自我。

★打破精英与大众的边界,改变传统科学史的精英视角,“普通人”不仅是科学知识的接受者,也是参与者与塑造者。

★打破科学与玄学的边界,揭示“科学”概念变动不居的意涵及其在不同层面的流通途径。

评论推荐:

本书让我们看到在五四的“觉醒”话语之外,“无意识”的心理体验同样开启人们对自我和身体的全新理解,提供了现代性的另一个维度。

——香港中文大学荣休讲座教授 李欧梵

这本书从一个全球史的观点考察催眠术由西方经日本传入中国的知识流动,以及催眠术在中国社会所发生的各种变化,将近代中国催眠术放在中西、古今交织的历史脉络之中来观察其多元之意涵……邦彦展示了与主旋律并存的多彩缤纷的催眠世界。我认为这一本书揭露了一部分催眠术的面纱,又引导我们再进一步思索沉吟,去探讨更为广阔而未知的世界。我相信许多读者会和我一样在捧读之下立刻觉得爱不释手。

—— “中央研究院”近代史研究所特聘研究员 黄克武

该书向我们展示了科学与玄学并不见得是截然对立的两极,大众科学也不只是科学的普及和通俗化那么简单,还意味着大众也是科学的参与者、实践者以及科学的社会文化属性的赋予者。不仅如此,该书还让我们看到了中国科学史叙事中罕见的“普通人”,及在近代中国语境中“大众”和“科学”概念的变动不居和独特意味。

——南开大学历史学院院长 余新忠

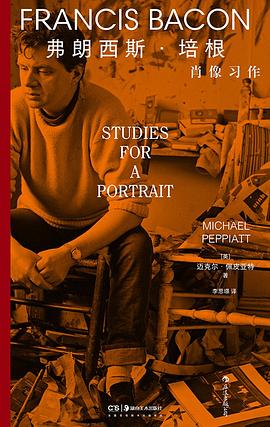

弗朗西斯·培根 豆瓣

Francis Bacon: Studies for a Portrait

作者:

[英] 迈克尔·佩皮亚特

译者:

李思璟

2022

- 8

纪念弗朗西斯·培根逝世三十周年特别引进

著名艺术评论家迈克尔·佩皮亚特代表性文集

深度描摹弗朗西斯·培根的个性、生活与创作理念

◎ 编辑推荐

☆迈克尔·佩皮亚特著作首次引进,言之有物地“解剖”关于培根的种种“谜团”。

艺术批评家、策展人迈克尔·佩皮亚特是培根的好友兼传记作者,本书收录的文章是他一生思索培根艺术的精华之作。培根的性格、人生态度、生平际遇、创作灵感、艺术理念、情感纠葛等问题在本书中均有精彩论述。

☆ 时间跨度近三十年的访谈、艺术批评、展览评论、回忆散文、作品分析,全方位勾勒培根的“肖像”。

收录文章类型多样,细节丰富,并在首版基础上做了全新修订:新增四篇长文和五篇作品短评,收录的三篇访谈均为完整版,最新文章《弗朗西斯·培根与莎士比亚》系首次收录。

☆艺术写作兼具文学性,评论文章评判犀利,回忆文章真挚动人,访谈还原对话现场感。

吉尔·德勒兹特别关注的艺术家、米歇尔·莱里斯终生迷恋的对象、伦敦与巴黎的“波希米亚”浪子、拍卖界热情追捧的明星、皮埃尔·保罗·帕索里尼和贝纳尔多·贝托鲁奇都曾在电影里运用他的作品……培根的魅力有多大,他作品中的视觉冲击力给人的骇人印象就有多深。迈克尔·佩皮亚特平易近人的写作,也是一次拉近读者与培根的距离的实验。

◎ 内容简介

弗朗西斯·培根是20世纪艺术史上极具争议的艺术家之一,他传奇的人生经历和非凡的艺术创造持续吸引着艺术评论家、哲学家和艺术爱好者。本书是一部关于培根的访谈、艺术批评和回忆散文合集,收录的文章从不同的切入点着手刻画培根的“肖像”,共同汇聚成一个关于这位多面艺术家的综合印象。这些文章或情感真挚,或评判犀利,从不同侧面为我们了解培根的性格、人生际遇、创作理念提供了丰富的材料。

◎媒体推荐

“佩皮亚特是他那一代人中最好的艺术写作者。”——《艺术新闻》

“佩皮亚特敏锐地写出了培根无尽的矛盾天性,他的慷慨与残忍,他的暴力与温柔,他的花花公子风和对肮脏环境的热爱,他惊人的挥霍与钢铁般的自律,以及他自称的‘绝望的亢奋’。作为培根的传记作者,佩皮亚特在处理他的写作对象时,心态也是矛盾的:一方面,他认同艺术家本人的断言,认为培根的画作是无法解释、没有意指的;另一方面,他又自然地尽最大努力去解释这些画作的意义。”——《每日电讯报》

著名艺术评论家迈克尔·佩皮亚特代表性文集

深度描摹弗朗西斯·培根的个性、生活与创作理念

◎ 编辑推荐

☆迈克尔·佩皮亚特著作首次引进,言之有物地“解剖”关于培根的种种“谜团”。

艺术批评家、策展人迈克尔·佩皮亚特是培根的好友兼传记作者,本书收录的文章是他一生思索培根艺术的精华之作。培根的性格、人生态度、生平际遇、创作灵感、艺术理念、情感纠葛等问题在本书中均有精彩论述。

☆ 时间跨度近三十年的访谈、艺术批评、展览评论、回忆散文、作品分析,全方位勾勒培根的“肖像”。

收录文章类型多样,细节丰富,并在首版基础上做了全新修订:新增四篇长文和五篇作品短评,收录的三篇访谈均为完整版,最新文章《弗朗西斯·培根与莎士比亚》系首次收录。

☆艺术写作兼具文学性,评论文章评判犀利,回忆文章真挚动人,访谈还原对话现场感。

吉尔·德勒兹特别关注的艺术家、米歇尔·莱里斯终生迷恋的对象、伦敦与巴黎的“波希米亚”浪子、拍卖界热情追捧的明星、皮埃尔·保罗·帕索里尼和贝纳尔多·贝托鲁奇都曾在电影里运用他的作品……培根的魅力有多大,他作品中的视觉冲击力给人的骇人印象就有多深。迈克尔·佩皮亚特平易近人的写作,也是一次拉近读者与培根的距离的实验。

◎ 内容简介

弗朗西斯·培根是20世纪艺术史上极具争议的艺术家之一,他传奇的人生经历和非凡的艺术创造持续吸引着艺术评论家、哲学家和艺术爱好者。本书是一部关于培根的访谈、艺术批评和回忆散文合集,收录的文章从不同的切入点着手刻画培根的“肖像”,共同汇聚成一个关于这位多面艺术家的综合印象。这些文章或情感真挚,或评判犀利,从不同侧面为我们了解培根的性格、人生际遇、创作理念提供了丰富的材料。

◎媒体推荐

“佩皮亚特是他那一代人中最好的艺术写作者。”——《艺术新闻》

“佩皮亚特敏锐地写出了培根无尽的矛盾天性,他的慷慨与残忍,他的暴力与温柔,他的花花公子风和对肮脏环境的热爱,他惊人的挥霍与钢铁般的自律,以及他自称的‘绝望的亢奋’。作为培根的传记作者,佩皮亚特在处理他的写作对象时,心态也是矛盾的:一方面,他认同艺术家本人的断言,认为培根的画作是无法解释、没有意指的;另一方面,他又自然地尽最大努力去解释这些画作的意义。”——《每日电讯报》

诗的哲学默想录 豆瓣

作者:

[德]鲍姆嘉通

译者:

王旭晓 译

/

滕守尧 校

中国社会科学出版社

2014

《诗的哲学默想录》是德国哲学家、美学家鲍姆嘉敦1735年的博士论文。同年以拉丁文在德国哈勒初版。书中提出了建立美学的构想,并且明确地运用了“美学”(Aesthetica)这一术语。书中提出,美学的对象是感性事实。“只有混乱的(即感性的)但是明晰的观念才是诗的观念”;一个观念或意象所含的内容愈丰富、愈具体,它也就愈明晰,愈完善,愈美;确定性(具体性)越强,就越是诗;个别事物,极端具体的事物是最高的诗的事物。艺术的真实即是“个别的真实”。主张不应把美学和只提供先行假定的心理学相混,美学是给感性认识提供规则的学科。作者因此书而获“美学之父”称号。

不受掌控 豆瓣

Unverfügbarkeit

7.3 (7 个评分)

作者:

[德] 哈特穆特·罗萨

译者:

郑作彧

/

马欣

上海人民出版社

2022

- 7

不期而至的雪、偶然瞥见的夕阳或听到一首老歌,带给我们的是感动、共鸣与惊喜。但这种感动通常是无法事先掌控的。在现代社会,科技的高速发展和全面数字化的浪潮却使人们觉得可以掌控一切。教师要提高学生的成绩、公司要考核员工的工作量、国家要确保经济总量的增长……无处不在的掌控或提升逻辑与渴望共鸣产生了激烈的冲突。困在其中的普通人,无时无刻不感受到强烈的异化或内卷。

如何破解迷局?罗萨认为,我们的日常生活就是在掌控与不受掌控的交互作用中展开的,绝对的掌控或“躺平”无法为自己带来共鸣与激情。人们在日常生活中要学会保持掌控与放手之间的平衡、破除数字迷信、激发共鸣能力,才能拥抱一个幸福的人生。

如何破解迷局?罗萨认为,我们的日常生活就是在掌控与不受掌控的交互作用中展开的,绝对的掌控或“躺平”无法为自己带来共鸣与激情。人们在日常生活中要学会保持掌控与放手之间的平衡、破除数字迷信、激发共鸣能力,才能拥抱一个幸福的人生。

暢所欲言!押井守漫談吉卜力祕辛 豆瓣

誰も語らなかったジブリを語ろう

作者:

押井守

译者:

鍾嘉惠

台灣東販

2018

- 11

聽鬼才導演押井守盡情暢談

「吉卜力的過去與今後的動畫」

看完再回頭欣賞吉卜力作品會更加有趣!

「我當然承認作為一個動畫師,宮先生是不世出的天才。對此我完全沒有異議。『龍貓』裡樹木朝著天空接連聳起的畫面,那是宮先生的真本領。因為唯有他做得出來。可是容我大膽地說,他作為導演的功力,講白了是在二流之下。」──押井守

由導演過『福星小子』、『機動警察』、『攻殼機動隊』等知名作品的鬼才導演押井守,來談論全世界動畫都深受其影響的「吉卜力工作室」。時而批評,時而讚美,還穿插許多幕後不為人知的祕辛。讀完之後,會有一股想回頭重看吉卜力作品的衝動,而且還能從中獲得更多的樂趣!

讀者好評

★透過押井導演的解說得知了吉卜力新的一面。

★消除了我看完吉卜力作品的煩躁感。

★這本書不只是有趣,而且讓人打從心底覺得開心。

★在許多談論吉卜力的書當中,最有趣的一本。

「吉卜力的過去與今後的動畫」

看完再回頭欣賞吉卜力作品會更加有趣!

「我當然承認作為一個動畫師,宮先生是不世出的天才。對此我完全沒有異議。『龍貓』裡樹木朝著天空接連聳起的畫面,那是宮先生的真本領。因為唯有他做得出來。可是容我大膽地說,他作為導演的功力,講白了是在二流之下。」──押井守

由導演過『福星小子』、『機動警察』、『攻殼機動隊』等知名作品的鬼才導演押井守,來談論全世界動畫都深受其影響的「吉卜力工作室」。時而批評,時而讚美,還穿插許多幕後不為人知的祕辛。讀完之後,會有一股想回頭重看吉卜力作品的衝動,而且還能從中獲得更多的樂趣!

讀者好評

★透過押井導演的解說得知了吉卜力新的一面。

★消除了我看完吉卜力作品的煩躁感。

★這本書不只是有趣,而且讓人打從心底覺得開心。

★在許多談論吉卜力的書當中,最有趣的一本。

鲍德里亚访谈录 豆瓣

作者:

[法] 让·鲍德里亚

译者:

成家桢

2022

- 7

让•鲍德里亚是世界知名的后现代理论家。但在访谈者和听众面前,他又成了一位优秀的演说家,饱含热情与哲思地分享自己关于理论、现实、人生的看法。本书首次收录了涵盖他整个职业生涯的25篇访谈,时间横跨了从1968年到2008年这40年。这些访谈的主题广泛,既涉及《消费社会》《致命策略》《论诱惑》《拟像与仿真》等主要作品,也涉及他的学术生涯、美国之旅、摄影实践等丰富人生经历,更涉及他对恐怖主义等当代话题的回应。我们不仅能在本书中一窥这位学者思想生涯的全貌,亦能与这样一位真挚而深刻的老友对话。这些散布在世界各地的报纸、杂志和期刊中的访谈,可能是世界上最宝贵、最生动的鲍德里亚思想录。

— 关于本书 —

☆是访谈,更是人生游记

☆25篇真挚而深刻的访谈,40年批判而追寻的人生

— 关于作者让·鲍德里亚 —

☆社会思想大师,后现代主义的牧师,知识的恐怖主义者

☆农民心灵的群山之子,炙手可热的学术之星,踏上旅途的流浪之人

☆深邃冷静的批判者,真挚幽默的受访人,人生长河的舟上客

— 编辑推荐 —

鲍德里亚是一位深邃冷静的批判者,更是一位真挚幽默的受访人,一位人生长河的舟上客。

作为批判者的他已为我们所熟知:他运用拟像、仿真、诱惑等概念,揭示了后现代世界中现实消失后的虚拟、冷漠和空无。当我们失去了独有的特性,失去了主体的感觉,他自己则把这种冷漠和空无作为策略,以便看到真正在运作的形式的浮现。这是他所独有的乐观主义。

作为农民之子,他继承了慵懒和反抗的习性。他没有走上一条十分传统的学术道路,亦在学院中拒绝知识分子的角色和立场。他开始玩跨界,玩摄影,又因一场心灵之旅在大洋彼岸声名鹊起,成为轰动一时的文化偶像。“二十岁时是啪嗒学家,四十岁时是乌托邦主义者,五十岁时跨界,六十岁时成为病毒的与转义的。这就是我的整个故事。”

而这40年来的思想和人生,都由这位后现代大师在这25篇访谈中对你娓娓道来。

— 关于本书 —

☆是访谈,更是人生游记

☆25篇真挚而深刻的访谈,40年批判而追寻的人生

— 关于作者让·鲍德里亚 —

☆社会思想大师,后现代主义的牧师,知识的恐怖主义者

☆农民心灵的群山之子,炙手可热的学术之星,踏上旅途的流浪之人

☆深邃冷静的批判者,真挚幽默的受访人,人生长河的舟上客

— 编辑推荐 —

鲍德里亚是一位深邃冷静的批判者,更是一位真挚幽默的受访人,一位人生长河的舟上客。

作为批判者的他已为我们所熟知:他运用拟像、仿真、诱惑等概念,揭示了后现代世界中现实消失后的虚拟、冷漠和空无。当我们失去了独有的特性,失去了主体的感觉,他自己则把这种冷漠和空无作为策略,以便看到真正在运作的形式的浮现。这是他所独有的乐观主义。

作为农民之子,他继承了慵懒和反抗的习性。他没有走上一条十分传统的学术道路,亦在学院中拒绝知识分子的角色和立场。他开始玩跨界,玩摄影,又因一场心灵之旅在大洋彼岸声名鹊起,成为轰动一时的文化偶像。“二十岁时是啪嗒学家,四十岁时是乌托邦主义者,五十岁时跨界,六十岁时成为病毒的与转义的。这就是我的整个故事。”

而这40年来的思想和人生,都由这位后现代大师在这25篇访谈中对你娓娓道来。

巴黎伦敦落魄记 豆瓣

Down and Out in Paris and London

8.6 (29 个评分)

作者:

[英] 乔治·奥威尔

译者:

胡仁鹏

江苏人民出版社/凤凰出版社集团

2006

- 3

在这部受到相当重视、以其对贫困的真实而不动感情的描述而闻名的作品中,奥威尔叙述了一位不名一文的英国作家的冒险:他发现自己迅速陷入了两个欧洲大首都的肮脏的心脏。在巴黎是一个洗盘子的,他以生动的细节描述了法国豪华餐馆的不堪内幕。在伦敦,他遭遇了街头人们与慈善庇护所的烦扰世界。在他找工作、食物和寄居所的时候,他以一种经常是幽默和清晰的方式所讲述的他欺骗房东和跟当铺谈判的冒险,教给了我们关于贫困与社会的某种冷静的奥威尔式的真相。

在这部描写贫困生活的著名作品中,奥威尔向人们展示了贫穷的真正含义。主人公的霉运从所住的旅馆被一个意大利人偷窃开始,当时口袋里只剩下47法郎,这显然已经非常不妙了,“即便不是赤贫,也处于赤贫的边缘了”。聪明的读者或许能够猜测出,这必定是一个讲述生活水准每况愈下的故事,可却不曾料想,一开篇就会这般凄惨,不免要心生疑惑:后面尚有厚厚的几百页,居然真的能再穷下去吗?究竟还要怎样地存活?不错,奥威尔便把这种生活硬生生地摆在我们面前:拼死拼活地打工、当衣服、乞讨、接受救济……实在没得吃,就索性躺着不动弹,于是生活已不成其为生活,仅仅是保全性命而已。能将这种遭遇写得如此触目惊心又不失真实,非亲身经历所不能,所以说,奥威尔不单是观察者,更是体验者。这等生活,仅是依照原样叙讲已能令人多有慨叹,再经由奥威尔客观、深沉的笔触,自是格外地感动人心。

在这部描写贫困生活的著名作品中,奥威尔向人们展示了贫穷的真正含义。主人公的霉运从所住的旅馆被一个意大利人偷窃开始,当时口袋里只剩下47法郎,这显然已经非常不妙了,“即便不是赤贫,也处于赤贫的边缘了”。聪明的读者或许能够猜测出,这必定是一个讲述生活水准每况愈下的故事,可却不曾料想,一开篇就会这般凄惨,不免要心生疑惑:后面尚有厚厚的几百页,居然真的能再穷下去吗?究竟还要怎样地存活?不错,奥威尔便把这种生活硬生生地摆在我们面前:拼死拼活地打工、当衣服、乞讨、接受救济……实在没得吃,就索性躺着不动弹,于是生活已不成其为生活,仅仅是保全性命而已。能将这种遭遇写得如此触目惊心又不失真实,非亲身经历所不能,所以说,奥威尔不单是观察者,更是体验者。这等生活,仅是依照原样叙讲已能令人多有慨叹,再经由奥威尔客观、深沉的笔触,自是格外地感动人心。

独自叩门 豆瓣

作者:

尹吉男

三联书店

2002

- 8

中国当代前卫艺术近十余年来百象纷呈,蔚为大观,已成为国际艺术界的一股引人注目的现象。著名美术史家、艺术评论家尹吉男以敏锐的洞察力及时察觉中国艺术的这一新动向,并以独特的犀利笔法、潇洒文风,对于这一新潮流中涌现的重要艺术家、作品及流派予以深刻批评,不仅富于洞见,而且语言精彩,引人入胜。

作者自述:

不少朋友劝我写一部《中国当代艺术史》之类的书,那本该是当代史学者必须干的事。我的兴趣眼下还不在于此。对于艺术我或许是个很主观的人,一个艺术品和艺术现象触碰了我的视线并不一定都会产生结果,只有触碰到了我的心灵才会写点什么。这本书中的文字差不多是我“写点什么”的一个结果。因此,最恰当的书名莫过于“独自叩门”了。并不是所有的艺术之门我都能叩开,机会虽然很多,但契机却很少。有的时候也难免为徘徊的过程“写点什么”。我的文字无疑义成了每个读者平心来面对的门,不管叩开与否,一切都要随缘。开门所及,或许是有心人的迷惑,或许是无心人的风景。

谈艺术的文字不是鸟类学。本来很平易近人的东西已经让理论家说得过于玄秘啦,逼得大众对之特别看待。如果衣冠不整,心存他念,真是不敢踏入艺术殿堂的大门,一见艺术家使张皇失措。我总觉得,艺术只有在一个人平视的时候才能看得见,因为它是与人的心灵直接相关的东西。仰视只会看到苍茫的云雾以及缭乱的星空,而且对人格化的脖子也不公平。我逐渐体会到,艺术其实是每个人的生活因素;对于自己,我常常把它当作一种生活方式。我既不仰视,也不俯视,更不希望与我振动数相近的朋友们产生仰视的疲惫,包括对我的文字。其实,读者的有艺术感受的生活方式同样重要。两个人平视的时候才更易于沟通、理解,以至于产生灵魂间的友情。

并非所有主流艺术当中的人或作品都能造成我“写点什么”的契机,只不过是很有限的一部分。这原因很多,比如说,有些与我隔得太远;有些没能勾出我个人的内心问题;有时自己对“写点什么”发生了厌倦;还有的时候无暇动手,神游到别处去了。总之,这一切最终取决于个人的生活本身是否需要。我本心是不想把对艺术的说三道四当成与个人生活太远的职业,生怕自己的勉强扰乱了别人平素的节奏,谁都不轻松。

说起副题“近观中国当代主流艺术”中的“近”字的含义,大致有两层:一是在时间上离现在很近,二是在空间上离我很近。说到底我是想不自觉地达到在近处能使心灵看个明白的亲切状态,并与自己的生活相契合。客观地说,书中所涉及到的人和作品也有不属于主流的,但对我生活过的那些“时刻”却很特别,他(它)们导致了我“写点什么”的契机,使我的个人生活多了一些内容。近观的视线容易清楚,而且可以平视。一旦自己回顾这些近观所得,就觉出很多文字的背后都有故事或情结,的确与生活史有缘。

把门叩开时希望平视到一张朴素的脸,我想读者也希望生活充实,这才是艺术的真谛!用个人阴谋使大家失常,那是帝国主义。好在这一点我已及时警觉。

尹吉男记于北京

作者自述:

不少朋友劝我写一部《中国当代艺术史》之类的书,那本该是当代史学者必须干的事。我的兴趣眼下还不在于此。对于艺术我或许是个很主观的人,一个艺术品和艺术现象触碰了我的视线并不一定都会产生结果,只有触碰到了我的心灵才会写点什么。这本书中的文字差不多是我“写点什么”的一个结果。因此,最恰当的书名莫过于“独自叩门”了。并不是所有的艺术之门我都能叩开,机会虽然很多,但契机却很少。有的时候也难免为徘徊的过程“写点什么”。我的文字无疑义成了每个读者平心来面对的门,不管叩开与否,一切都要随缘。开门所及,或许是有心人的迷惑,或许是无心人的风景。

谈艺术的文字不是鸟类学。本来很平易近人的东西已经让理论家说得过于玄秘啦,逼得大众对之特别看待。如果衣冠不整,心存他念,真是不敢踏入艺术殿堂的大门,一见艺术家使张皇失措。我总觉得,艺术只有在一个人平视的时候才能看得见,因为它是与人的心灵直接相关的东西。仰视只会看到苍茫的云雾以及缭乱的星空,而且对人格化的脖子也不公平。我逐渐体会到,艺术其实是每个人的生活因素;对于自己,我常常把它当作一种生活方式。我既不仰视,也不俯视,更不希望与我振动数相近的朋友们产生仰视的疲惫,包括对我的文字。其实,读者的有艺术感受的生活方式同样重要。两个人平视的时候才更易于沟通、理解,以至于产生灵魂间的友情。

并非所有主流艺术当中的人或作品都能造成我“写点什么”的契机,只不过是很有限的一部分。这原因很多,比如说,有些与我隔得太远;有些没能勾出我个人的内心问题;有时自己对“写点什么”发生了厌倦;还有的时候无暇动手,神游到别处去了。总之,这一切最终取决于个人的生活本身是否需要。我本心是不想把对艺术的说三道四当成与个人生活太远的职业,生怕自己的勉强扰乱了别人平素的节奏,谁都不轻松。

说起副题“近观中国当代主流艺术”中的“近”字的含义,大致有两层:一是在时间上离现在很近,二是在空间上离我很近。说到底我是想不自觉地达到在近处能使心灵看个明白的亲切状态,并与自己的生活相契合。客观地说,书中所涉及到的人和作品也有不属于主流的,但对我生活过的那些“时刻”却很特别,他(它)们导致了我“写点什么”的契机,使我的个人生活多了一些内容。近观的视线容易清楚,而且可以平视。一旦自己回顾这些近观所得,就觉出很多文字的背后都有故事或情结,的确与生活史有缘。

把门叩开时希望平视到一张朴素的脸,我想读者也希望生活充实,这才是艺术的真谛!用个人阴谋使大家失常,那是帝国主义。好在这一点我已及时警觉。

尹吉男记于北京

植田正治小传记 豆瓣

8.7 (12 个评分)

作者:

植田正治

译者:

曹逸冰

中信出版社

2014

- 9

自谦为“业余摄影爱好者”的植田正治,是被公认为与荒木经惟、森山大道同等级的摄影大师,同时也是第一位获颂法国文化艺术骑士勋章的摄影师。本书收录170件由植田正治特别挑选的重要经典作品,并以随笔形式,描述他拍摄的过程与想法,清楚诠释所谓“植田调”的风格和概念。

《植田正治小传记》是植田正治于1974年至1985年十二年间,在日本专业摄影杂志《每日摄影》上的连载集结。内容收录了植田正治摄影生涯中具有特别意义且重要的作品系列。他为这个专栏命名为“小传记”,其蕴含了双重的意念:一是他个人的(摄影)自传,二则是他期待透过摄影镜头,记录了与被摄者之间的交流,以及作为他们活在当下的见证。

植田正治作品的独特之处在于,他不象许多摄影师环游世界,寻找新鲜惊奇的人事物,而是多以家乡、身旁的家人朋友作为摄影主题,他喜于在熟悉的人事物中挖掘其独特的角度和观点。此外,除了摄影作品之外,本书还难得收录了由植田正治亲自撰写的多篇摄影随笔,透过他浅显易懂、自然真实的文字,让读者对“植田调”以及这位谦逊的摄影大师的摄影风格和想法有了更进一步的认识。

《植田正治小传记》是植田正治于1974年至1985年十二年间,在日本专业摄影杂志《每日摄影》上的连载集结。内容收录了植田正治摄影生涯中具有特别意义且重要的作品系列。他为这个专栏命名为“小传记”,其蕴含了双重的意念:一是他个人的(摄影)自传,二则是他期待透过摄影镜头,记录了与被摄者之间的交流,以及作为他们活在当下的见证。

植田正治作品的独特之处在于,他不象许多摄影师环游世界,寻找新鲜惊奇的人事物,而是多以家乡、身旁的家人朋友作为摄影主题,他喜于在熟悉的人事物中挖掘其独特的角度和观点。此外,除了摄影作品之外,本书还难得收录了由植田正治亲自撰写的多篇摄影随笔,透过他浅显易懂、自然真实的文字,让读者对“植田调”以及这位谦逊的摄影大师的摄影风格和想法有了更进一步的认识。

例外状态 豆瓣

Stato di eccezione

8.8 (20 个评分)

作者:

[意] 吉奥乔·阿甘本

译者:

薛熙平

西北大学出版社

2015

- 1

本书是阿甘本“神圣之人”系列的第三本作品,是对西方生命政治的历史—哲学考察计划的进一步展开。阿甘本继续延伸自己的语言—法律思维, 试图将“主权”的概念重新定位为“例外状态”的产物,一方面从回顾西方现代的例外状态史出发,上溯罗马法以考察其典范渊源,一方面则在施米特与本雅明的思想论战中思索翻转“例外状态”的出路,思索超越“权限”与“权威”之对立,打开一个新的政治行动空间的可能性。此次纳入“精神译丛”的简体字版由译者对原台湾麦田版的译文进行了全面修订。

诚然,例外状态今天已经达到其全球部署的顶点。法的规范面因此可以被一种治理暴力在不受制裁的情况下抹除与违背;而当它对外忽视国际法、对内宣告恒常性之例外状态的同时,却仍然宣称是在适用着法。

生存于例外状态之中,意味着同时经验这些可能性,但总是借由将两股力量(制法之力与废法 之力)分离,而不断尝试中断那正将西方导向全球内战的机器之运作。

——阿甘本

《例外状态》一书适时且令人折服地探索了国家权力撤回对于法律保障与法律权利之确保的能力,同时既将其属民弃置于法律暴力的即兴之下,又强化了国家的权力。我们不应将例外状态仅仅理解为偶发和限定的,事实上,引发例外状态已经成为建构现代国家权力的基础。阿甘本灵敏地思量这个权力的历史与哲学意涵,提供了关于“生命”和其与规范性之间的紧张关系的卓越思考。这是一本博学而挑战主流观点的书,呼吁我们“让机器停摆”,并且打破法对于生命所施加的暴力束缚。

——朱迪斯·巴特勒

诚然,例外状态今天已经达到其全球部署的顶点。法的规范面因此可以被一种治理暴力在不受制裁的情况下抹除与违背;而当它对外忽视国际法、对内宣告恒常性之例外状态的同时,却仍然宣称是在适用着法。

生存于例外状态之中,意味着同时经验这些可能性,但总是借由将两股力量(制法之力与废法 之力)分离,而不断尝试中断那正将西方导向全球内战的机器之运作。

——阿甘本

《例外状态》一书适时且令人折服地探索了国家权力撤回对于法律保障与法律权利之确保的能力,同时既将其属民弃置于法律暴力的即兴之下,又强化了国家的权力。我们不应将例外状态仅仅理解为偶发和限定的,事实上,引发例外状态已经成为建构现代国家权力的基础。阿甘本灵敏地思量这个权力的历史与哲学意涵,提供了关于“生命”和其与规范性之间的紧张关系的卓越思考。这是一本博学而挑战主流观点的书,呼吁我们“让机器停摆”,并且打破法对于生命所施加的暴力束缚。

——朱迪斯·巴特勒

无名的裘德 豆瓣

Jude the Obscure

8.5 (10 个评分)

作者:

[英] 托马斯·哈代

译者:

张谷若

广西师范大学出版社

2021

- 3

编辑推荐:

★ 胡适、钱锺书青睐的翻译家张谷若译“哈代三书”,外国文学爱好者心目中的“理想藏书”,英语文学中译的三颗明珠,翻译家们研磨学习的盛誉范本——张谷若青年时代以成功译介哈代《还乡》一举成名,继而受胡适委托翻译《德伯家的苔丝》,受到钱锺书等大家的一致赞赏,数十年来以译文忠实精雅、注释详尽深入而享有盛誉:“读哈代,就读张谷若的译本。”

★“英国小说家中最伟大的悲剧作家”“英国小说家中的莎士比亚”——“哈代所给予我们的,不是关于某时某地生活的写照。这是世界和人类的命运展现在一种强烈的想象力、一种深刻的诗意的天才和一颗温柔而仁慈的心灵面前时所显示出来的幻象”。(弗吉尼亚·伍尔夫)

★ 接通当下经验、值得一再重读的大师经典——哈代“所展现出的视野与洞察是与我们同时代的”(哈罗德·布鲁姆),犹如一阵恒久吹拂的强风,古老的经验裹挟着复杂的情感、开阔的风光、丰沛的诗意、深刻的悲悯,一直吹向我们今日今时的生活。

★ 封面采用日本进口高端蒙特利卡彩纸,整版烫金,定制细丝带,为传世名著打造精装典藏版本。

内容简介:

《无名的裘德》(1895)是托马斯·哈代最后一部长篇小说,自此以后,哈代转向诗歌创作,《裘德》也被认为是他小说的“天鹅绝唱”。哈代自称要在书中写出“灵与肉的生死搏斗”,以悲怆的笔调叙述了乡村青年裘德一生的而悲剧。裘德贫困孤苦而又多愁善感,他在艰苦劳作之余,摸索自学,排除重重障碍,来到他视为知识圣地的基督寺(影射牛津),但却只能以石匠之身被拒之于大学门外,壮志未酬而身先死。女主人公淑聪颖美貌,是继承父业的圣像工艺师和受过师范教育的青年女性,其思想言行更体现了当时英国早已萌动的女权运动,而在气质上比裘德多一番接受新思潮的敏锐激进。裘德与淑作为自我奋斗的男女青年,受当时社会条件制约,付出了高昂而又惨痛的代价,但终难施展抱负。《无名的裘德》堪称哈代最具社会批判力度的长篇;这一对失败者的生存奋争和精神追求,是英国十九世纪后半叶乡村教育普及后有知识的一代青年劳动者要求改变自身地位的图影。

★ 胡适、钱锺书青睐的翻译家张谷若译“哈代三书”,外国文学爱好者心目中的“理想藏书”,英语文学中译的三颗明珠,翻译家们研磨学习的盛誉范本——张谷若青年时代以成功译介哈代《还乡》一举成名,继而受胡适委托翻译《德伯家的苔丝》,受到钱锺书等大家的一致赞赏,数十年来以译文忠实精雅、注释详尽深入而享有盛誉:“读哈代,就读张谷若的译本。”

★“英国小说家中最伟大的悲剧作家”“英国小说家中的莎士比亚”——“哈代所给予我们的,不是关于某时某地生活的写照。这是世界和人类的命运展现在一种强烈的想象力、一种深刻的诗意的天才和一颗温柔而仁慈的心灵面前时所显示出来的幻象”。(弗吉尼亚·伍尔夫)

★ 接通当下经验、值得一再重读的大师经典——哈代“所展现出的视野与洞察是与我们同时代的”(哈罗德·布鲁姆),犹如一阵恒久吹拂的强风,古老的经验裹挟着复杂的情感、开阔的风光、丰沛的诗意、深刻的悲悯,一直吹向我们今日今时的生活。

★ 封面采用日本进口高端蒙特利卡彩纸,整版烫金,定制细丝带,为传世名著打造精装典藏版本。

内容简介:

《无名的裘德》(1895)是托马斯·哈代最后一部长篇小说,自此以后,哈代转向诗歌创作,《裘德》也被认为是他小说的“天鹅绝唱”。哈代自称要在书中写出“灵与肉的生死搏斗”,以悲怆的笔调叙述了乡村青年裘德一生的而悲剧。裘德贫困孤苦而又多愁善感,他在艰苦劳作之余,摸索自学,排除重重障碍,来到他视为知识圣地的基督寺(影射牛津),但却只能以石匠之身被拒之于大学门外,壮志未酬而身先死。女主人公淑聪颖美貌,是继承父业的圣像工艺师和受过师范教育的青年女性,其思想言行更体现了当时英国早已萌动的女权运动,而在气质上比裘德多一番接受新思潮的敏锐激进。裘德与淑作为自我奋斗的男女青年,受当时社会条件制约,付出了高昂而又惨痛的代价,但终难施展抱负。《无名的裘德》堪称哈代最具社会批判力度的长篇;这一对失败者的生存奋争和精神追求,是英国十九世纪后半叶乡村教育普及后有知识的一代青年劳动者要求改变自身地位的图影。

奥斯卡·施莱默的书信与日记 豆瓣

The Letters and Diaries of Oskar Schlemmer

作者:

[德]奥斯卡·施莱默

译者:

周诗岩

华中科技大学出版社

2019

- 1

在浩瀚的包豪斯档案中,德国艺术家奥斯卡•施莱默的书信和日记堪称最富于启发性、最能激发人想象力的文献材料之一。施莱默从一九二〇年起作为形式大师在包豪斯执教,直至一九二九年辞职,这本书正是其知名的著作,被誉为“唯一一份关于包豪斯的审慎、忠诚而又持续的观察记录”。本书记录了这位艺术家在一九一〇年至一九四三年那段世界史上极其特殊的时期的生命历程,其中包含他对同时代欧洲大陆风起云涌的先锋派运动的观察与思考,更是完整勾勒出包豪斯运动在其黄金年代的思想与实践。本书的中译版在原版基础上增补插图百余幅,以呈现施莱默不同时期的作品和手稿。

贪婪已死 豆瓣

Greed Is Dead:Politics After Individualism

作者:

[英]保罗·科利尔

/

[英]约翰·凯

译者:

魏华

2022

- 8

「内容简介」

我们生活在一个充满自私、物欲横流的社会,怎么能说“贪婪已死”呢?

四十年前,“经济人”概念和个人主义在西方方兴未艾。人被视为天生的趋利动物,每个个体都会为自我实现而争取自身利益。同时人们相信,“经济人”能获得理解世界所需的一切知识;合理运用这些知识,国家就能达到善治,人民就能获得幸福。贪婪,各种形式的贪婪—对知识、财富、繁荣的贪婪,被认为是人类奋发向上的源动力。

数十年后,一场金融风暴和一场大流行彻底改变了一切。傲慢的“经济人”概念破产了:人类掌握的知识并不足以应对巨大的不确定性。随着不平等日益加深、个人主义走向极端,社会陷入了严重撕裂。由贪婪精神开辟的进取道路走入了死胡同。

在本书中,经济学家保罗·科利尔与约翰·凯从社群主义的角度,围绕极端不确定性和社会凝聚力这两个相互交织的主题,回顾了西方战后的政治、经济和商业发展脉络,探问今日世界纷扰动荡的源头与出路。他们提出,我们需要明确国家、市场与社群的角色和关系,重拾人类的社会属性,恢复社群功能,方能共渡难关。

「编辑推荐」

★ 两位杰出经济学家联袂创作,反思个人主义何以将人类社会导向极化与撕裂的陷阱

本书由两位杰出的英国经济学家保罗·科利尔与约翰·凯合作撰写而成,针对等盛行于当代的个人主义、相关观念传统及其引发的社会和经济行为,分析它何以成为人类社会日益走向贫富差距加剧与极化撕裂的罪魁祸首。

★ 重新审视个人主义背后的观念传统,拷问当代思潮之中的关键概念

两位作者回顾了个人主义崛起背后的观念传统,批评性地分析这一传统下的“理性经济人”、财产权、绩优制、身份认同、权利话语等当代社会热议不断的概念,以及它们随着时代演变而产生的变化和偏离后果。

★ 细数战后西方福利国家的兴衰过程及其背后的政治、政策与观念因素,回溯今日世界之源头

作者从政治局势变化、政策方针以及绩优制盛行带来的观念变化等角度,讲述了战后西方福利国家的兴衰过程,解释战后繁荣与平等的西方社会,何以一步步变成今天这个样子。

★ 来自经济学家的社群主义倡议,用务实的行动方案尝试唤醒人的社会属性

两位经济学家站在社群主义的立场上,借助众多哲学家思想中的社群主义成分,从哲学角度阐释人类的社会性本质,同时结合经济学的具体实例,指出倡导社群主义在当今世界的可行性与紧迫性,呼吁人类的共同行动和通力合作。

我们生活在一个充满自私、物欲横流的社会,怎么能说“贪婪已死”呢?

四十年前,“经济人”概念和个人主义在西方方兴未艾。人被视为天生的趋利动物,每个个体都会为自我实现而争取自身利益。同时人们相信,“经济人”能获得理解世界所需的一切知识;合理运用这些知识,国家就能达到善治,人民就能获得幸福。贪婪,各种形式的贪婪—对知识、财富、繁荣的贪婪,被认为是人类奋发向上的源动力。

数十年后,一场金融风暴和一场大流行彻底改变了一切。傲慢的“经济人”概念破产了:人类掌握的知识并不足以应对巨大的不确定性。随着不平等日益加深、个人主义走向极端,社会陷入了严重撕裂。由贪婪精神开辟的进取道路走入了死胡同。

在本书中,经济学家保罗·科利尔与约翰·凯从社群主义的角度,围绕极端不确定性和社会凝聚力这两个相互交织的主题,回顾了西方战后的政治、经济和商业发展脉络,探问今日世界纷扰动荡的源头与出路。他们提出,我们需要明确国家、市场与社群的角色和关系,重拾人类的社会属性,恢复社群功能,方能共渡难关。

「编辑推荐」

★ 两位杰出经济学家联袂创作,反思个人主义何以将人类社会导向极化与撕裂的陷阱

本书由两位杰出的英国经济学家保罗·科利尔与约翰·凯合作撰写而成,针对等盛行于当代的个人主义、相关观念传统及其引发的社会和经济行为,分析它何以成为人类社会日益走向贫富差距加剧与极化撕裂的罪魁祸首。

★ 重新审视个人主义背后的观念传统,拷问当代思潮之中的关键概念

两位作者回顾了个人主义崛起背后的观念传统,批评性地分析这一传统下的“理性经济人”、财产权、绩优制、身份认同、权利话语等当代社会热议不断的概念,以及它们随着时代演变而产生的变化和偏离后果。

★ 细数战后西方福利国家的兴衰过程及其背后的政治、政策与观念因素,回溯今日世界之源头

作者从政治局势变化、政策方针以及绩优制盛行带来的观念变化等角度,讲述了战后西方福利国家的兴衰过程,解释战后繁荣与平等的西方社会,何以一步步变成今天这个样子。

★ 来自经济学家的社群主义倡议,用务实的行动方案尝试唤醒人的社会属性

两位经济学家站在社群主义的立场上,借助众多哲学家思想中的社群主义成分,从哲学角度阐释人类的社会性本质,同时结合经济学的具体实例,指出倡导社群主义在当今世界的可行性与紧迫性,呼吁人类的共同行动和通力合作。

尼采作为古代文史学者 豆瓣

作者:

[美]海特(Helmut Heit)

/

[美]詹森(Anthony K. Jensen) 编

译者:

纪盛

/

于璐

…

2019

- 3

《尼采作为古典学者》由15位西方古典学家和尼采研究学者共同撰写的13篇论文集成,内容广泛涉及尼采的古代研究所及的语文学、修辞学、神话、抒情诗、叙事诗、哲学、科学等等方面。《尼采作为古典学者》是2014出版的新书,可以反映西方学者关于“尼采与古典”主题的最新研究成果和编辑成果。

论反讽概念 豆瓣

Om Begrebet Ironi med stadigt Hensyn til Socrates

作者:

克尔凯郭尔

译者:

汤晨溪

中国社会科学出版社

2005

《论反讽概念:以苏格拉底为主线》是文集第一卷,是克尔凯郭尔的博士论文。《克尔凯郭尔文集》是中国社会科学院哲学研究所与丹麦克尔凯郭尔研究中心的合作项目。它不仅是国内首次系统地直接由丹麦文原文进行翻译的克尔凯郭尔重要著作选集,而且还致力于成为引导这一研究领域的学术经典之作。翻译所依蓝本是最新丹麦文学术版《克尔凯郭尔全集》,它集中了丹麦语言学家和来自世界各地的克尔凯郭尔研究专家的最新研究成果,为中文选集的翻译提供了强有力的参考。

莫失莫忘 Goodreads 豆瓣

Never Let Me Go

8.8 (131 个评分)

作者:

[英] 石黑一雄

译者:

张坤

上海译文出版社

2018

- 6

★ 2017诺奖得主石黑一雄迄今为止最感人的作品

★ 一部笔触细腻、技艺娴熟的经典巨作

★ 一场史无前例的情感体验 一部生物工程时代的《一九八四》

★ 2010年翻拍为同名电影,英国女星凯拉·奈特莉主演

★ 2016年翻拍为10集日剧,绫濑遥、三浦春马等主演

《莫失莫忘》是石黑一雄一部具有反乌托邦色彩的科幻小说,曾入围2005年布克奖和美国书评人协会奖决选名单。英格兰乡村深处的黑尔舍姆学校中,凯西、露丝和汤米三个好朋友在这里悠然成长。他们被导师小心呵护,接受良好的诗歌和艺术教育。然而,看似一座世外桃源的黑尔舍姆,却隐藏着许多秘密。凯西三人长大后,逐渐发现记忆中美好的成长过程,处处都是无法追寻的惶惑与骇人的问号……

★ 一部笔触细腻、技艺娴熟的经典巨作

★ 一场史无前例的情感体验 一部生物工程时代的《一九八四》

★ 2010年翻拍为同名电影,英国女星凯拉·奈特莉主演

★ 2016年翻拍为10集日剧,绫濑遥、三浦春马等主演

《莫失莫忘》是石黑一雄一部具有反乌托邦色彩的科幻小说,曾入围2005年布克奖和美国书评人协会奖决选名单。英格兰乡村深处的黑尔舍姆学校中,凯西、露丝和汤米三个好朋友在这里悠然成长。他们被导师小心呵护,接受良好的诗歌和艺术教育。然而,看似一座世外桃源的黑尔舍姆,却隐藏着许多秘密。凯西三人长大后,逐渐发现记忆中美好的成长过程,处处都是无法追寻的惶惑与骇人的问号……

克拉拉与太阳 豆瓣

Klara and the Sun

7.9 (310 个评分)

作者:

[英] 石黑一雄

译者:

宋佥

上海译文出版社

2021

- 3

“太阳总有办法照到我们,不管我们在哪里。”

~

克拉拉是一个专为陪伴儿童而设计的太阳能人工智能机器人(AF),具有极高的观察、推理与共情能力。她坐在商店展示橱窗里,注视着街头路人以及前来浏览橱窗的孩子们的一举一动。她始终期待着很快就会有人挑中她,不过,当这种永久改变境遇的可能性出现时,克拉拉却被提醒不要过分相信人类的诺言。

在《克拉拉与太阳》这部作品中,石黑一雄通过一位令人难忘的叙述者的视角,观察千变万化的现代社会,探索了一个根本性的问题:究竟什么是爱?

~

“你相信有‘人心’这回事吗?

我不仅仅是指那个器官,当然喽。

我说的是这个词的文学意义。

人心。你相信有这样东西吗?

某种让我们每个人成为独特个体的东西?”

~

克拉拉是一个专为陪伴儿童而设计的太阳能人工智能机器人(AF),具有极高的观察、推理与共情能力。她坐在商店展示橱窗里,注视着街头路人以及前来浏览橱窗的孩子们的一举一动。她始终期待着很快就会有人挑中她,不过,当这种永久改变境遇的可能性出现时,克拉拉却被提醒不要过分相信人类的诺言。

在《克拉拉与太阳》这部作品中,石黑一雄通过一位令人难忘的叙述者的视角,观察千变万化的现代社会,探索了一个根本性的问题:究竟什么是爱?

~

“你相信有‘人心’这回事吗?

我不仅仅是指那个器官,当然喽。

我说的是这个词的文学意义。

人心。你相信有这样东西吗?

某种让我们每个人成为独特个体的东西?”