动不动 - 标记

眼与心·世界的散文 豆瓣

作者:

[法]梅洛-庞蒂

译者:

杨大春

2019

- 6

《眼与心》原为梅洛−庞蒂生前发表过的一篇长文,最终以单行本形式闻名于世。它典型地代表了他在《可见者与不可见者》时期关于哲学与艺术关系的思考。在《眼与心》中,梅洛−庞蒂探讨的一个重要方面是科学思维与艺术思维的区别。他认为前者是一种超然的姿态,而后者是一种“介入”的姿态。

《世界的散文》是梅洛-庞蒂中期的一部著作,尤其探讨了文学、艺术和科学中的一般语言问题、表达问题、交流与对话问题,形式化问题,集中代表了他对于绘画、文学、科学的评论与思考。作为现象学的语言学转向的代表作,《世界的散文》具有重大的理论意义,可以为探讨现象学向结构−后结构主义转折的契机以及梅洛−庞蒂在这一过程中的作用提供一个可以参照的重要文本。

《世界的散文》是梅洛-庞蒂中期的一部著作,尤其探讨了文学、艺术和科学中的一般语言问题、表达问题、交流与对话问题,形式化问题,集中代表了他对于绘画、文学、科学的评论与思考。作为现象学的语言学转向的代表作,《世界的散文》具有重大的理论意义,可以为探讨现象学向结构−后结构主义转折的契机以及梅洛−庞蒂在这一过程中的作用提供一个可以参照的重要文本。

大分流 豆瓣

The Great Divergence: China, Europe, and the Making of the Modern World Economy

作者:

彭慕蘭(Kenneth Pomeranz)

译者:

黃中憲

衛城

2019

- 7

大分流創造的現代世界經濟,即將終結?

唯一費正清獎兩屆得主 彭慕蘭 大師經典之作

在十九世紀以前,西歐並不是世界經濟的唯一中心,中國也曾具有左右世界經濟的能力,但是──

為何只有西歐獲得獨一無二的突破?

為何只有西歐成為世界經濟的中心?

為何只有西歐讓更多人口享受前所未有的高水準生活?

為何西歐踏上資本密集之路,而中國則走進勞力密集的死胡同?

☆全新中譯本

★美國歷史學會費正清獎

★世界歷史學會年度獎

★美國圖書館學會傑出學術書籍

十八世紀的英格蘭與中國江南比你所想的更相似:兩地老百姓的平均壽命、人口成長速度、營養與生活水平都驚人地相近,也面臨同樣的資源限制與生態困境。江南的市場經濟型態,甚至比歐洲更接近亞當.斯密的古典經濟學理想。

那麼,工業革命為什麼出現在英格蘭,而不是中國江南?或者反過來問,英格蘭為什麼沒有成為中國的江南?為何歐洲踏上資本密集的道路,而東亞則走進了勞力密集的死胡同?為何西方崛起而中國衰弱?

彭慕蘭的全球經濟史經典著作《大分流》,跳脫歐洲中心論,結合史學界對歐洲、中國、日本、印度各地的研究成果,呈現出近代世界形成以前,全球各地多中心的經濟發展。本書以經濟史的角度反駁西方具有先天優勢的論點,翻轉對西方崛起、東方沒落這件事的理解方式。在二十一世紀的今天,全球化的新局勢下,回顧十九世紀東西方「大分流」的起點,將有助於我們理解這個由「大分流」所造就的現代世界。甚至進一步思考,今天我們是否接近分流的終點,正在走向合流,甚至,還將越過合流點朝著反向大分流而去?

◎榮獲美國歷史學會費正清獎

◎榮獲世界歷史學會年度獎

◎入選美國圖書館學會傑出學術書籍

本書特色:

大分流創造的現代世界經濟,即將終結?

【大師經典之作】彭慕蘭是唯一曾兩度榮獲美國歷史學會費正清獎殊榮的漢學巨擘。原文出版後已成任何試圖回答「西方為何崛起」、「中國與東方為何衰弱」者必讀的經典,深刻影響激辯方向。

【重探關鍵問題】中國與歐洲曾擁有相似的經濟潛力,但為何西歐勝出主宰世界?這個由「大分流」所創造出的現代世界經濟勢力,是否正在走向終結?回答這個問題,有助於今日的讀者釐清過去兩三百年來東、西方勢力消長的原因,並反思現代世界是否正走向合流。

【改寫既有觀點】本書跳脫西方中心論,運用「交互式比較法」比較歐洲、中國、印度、日本、東南亞等地的近代歷史與經濟發展狀況,呈現出近代世界形成以前,全球各地多中心的經濟發展,反駁西方具有先天優勢的刻板印象。

【經典鉅著.全新譯本】華文圈最新中譯本。

唯一費正清獎兩屆得主 彭慕蘭 大師經典之作

在十九世紀以前,西歐並不是世界經濟的唯一中心,中國也曾具有左右世界經濟的能力,但是──

為何只有西歐獲得獨一無二的突破?

為何只有西歐成為世界經濟的中心?

為何只有西歐讓更多人口享受前所未有的高水準生活?

為何西歐踏上資本密集之路,而中國則走進勞力密集的死胡同?

☆全新中譯本

★美國歷史學會費正清獎

★世界歷史學會年度獎

★美國圖書館學會傑出學術書籍

十八世紀的英格蘭與中國江南比你所想的更相似:兩地老百姓的平均壽命、人口成長速度、營養與生活水平都驚人地相近,也面臨同樣的資源限制與生態困境。江南的市場經濟型態,甚至比歐洲更接近亞當.斯密的古典經濟學理想。

那麼,工業革命為什麼出現在英格蘭,而不是中國江南?或者反過來問,英格蘭為什麼沒有成為中國的江南?為何歐洲踏上資本密集的道路,而東亞則走進了勞力密集的死胡同?為何西方崛起而中國衰弱?

彭慕蘭的全球經濟史經典著作《大分流》,跳脫歐洲中心論,結合史學界對歐洲、中國、日本、印度各地的研究成果,呈現出近代世界形成以前,全球各地多中心的經濟發展。本書以經濟史的角度反駁西方具有先天優勢的論點,翻轉對西方崛起、東方沒落這件事的理解方式。在二十一世紀的今天,全球化的新局勢下,回顧十九世紀東西方「大分流」的起點,將有助於我們理解這個由「大分流」所造就的現代世界。甚至進一步思考,今天我們是否接近分流的終點,正在走向合流,甚至,還將越過合流點朝著反向大分流而去?

◎榮獲美國歷史學會費正清獎

◎榮獲世界歷史學會年度獎

◎入選美國圖書館學會傑出學術書籍

本書特色:

大分流創造的現代世界經濟,即將終結?

【大師經典之作】彭慕蘭是唯一曾兩度榮獲美國歷史學會費正清獎殊榮的漢學巨擘。原文出版後已成任何試圖回答「西方為何崛起」、「中國與東方為何衰弱」者必讀的經典,深刻影響激辯方向。

【重探關鍵問題】中國與歐洲曾擁有相似的經濟潛力,但為何西歐勝出主宰世界?這個由「大分流」所創造出的現代世界經濟勢力,是否正在走向終結?回答這個問題,有助於今日的讀者釐清過去兩三百年來東、西方勢力消長的原因,並反思現代世界是否正走向合流。

【改寫既有觀點】本書跳脫西方中心論,運用「交互式比較法」比較歐洲、中國、印度、日本、東南亞等地的近代歷史與經濟發展狀況,呈現出近代世界形成以前,全球各地多中心的經濟發展,反駁西方具有先天優勢的刻板印象。

【經典鉅著.全新譯本】華文圈最新中譯本。

低垂之眼 豆瓣

Downcast Eyes: The Denigration of Vision in Twentieth-Century French Thought

9.8 (8 个评分)

作者:

[美] 马丁·杰伊

译者:

孔锐才

拜德雅 | 重庆大学出版社

2021

- 8

-编辑推荐-

★ 首部以“视觉”为中心的法国思想史,全面考察法国“视觉中心主义”的兴亡

☆ 极具学术想象力的跨学科研究,百科全书式的“视觉”话语大全

★ 理解“视觉中心主义”的历史,洞悉充斥着图像与监视的21世纪

☆ 作者马丁•杰伊作序推荐

-内容简介-

对视觉的推崇,在西方文化中早已根深蒂固——从柏拉图、笛卡尔直到启蒙运动,视觉往往与清晰、秩序和理性相关联。随着摄影、电影的出现,视觉更晋升为现代感官王国的领主。然而,来自法国的现代思想家——萨特、梅洛-庞蒂、福柯、拉康、巴特、德里达——也以各种方式质疑视觉的霸权地位:从印象派到超现实主义,从现象学到精神分析,从结构主义到后现代分析……

本书为读者展现了“视觉中心主义”如何被撼动的历史。凭借其杰出的材料整合能力,作者将眼花缭乱的批判整合进宏大的思想史议题,从一个全新的角度呈现出法国思想史。

-媒体推荐-

一本宝贵的书……对于任何想要聚焦20世纪知识生活的人来说,杰伊的这部权威历史著作是必读之作。

——《艺术论坛》

杰伊对20世纪法国视觉态度的探索,成就了这部令人印象深刻且严谨可靠的作品……杰伊的许多材料来自典籍,他对此进行了有说服力的综合。

——《泰晤士报文学增刊》

本书所展示的学术成果让人眼花缭乱……它的出版是一个极其重要的知识事件。

——《十月》

每一个想教授20世纪思想课程的人都该拥有这本书。

——《现代史杂志》

就其冷静的观察基调而言,这本令人惊异的书是一次穿越思想史的感伤之旅。

——《美学与艺术批评杂志》

★ 首部以“视觉”为中心的法国思想史,全面考察法国“视觉中心主义”的兴亡

☆ 极具学术想象力的跨学科研究,百科全书式的“视觉”话语大全

★ 理解“视觉中心主义”的历史,洞悉充斥着图像与监视的21世纪

☆ 作者马丁•杰伊作序推荐

-内容简介-

对视觉的推崇,在西方文化中早已根深蒂固——从柏拉图、笛卡尔直到启蒙运动,视觉往往与清晰、秩序和理性相关联。随着摄影、电影的出现,视觉更晋升为现代感官王国的领主。然而,来自法国的现代思想家——萨特、梅洛-庞蒂、福柯、拉康、巴特、德里达——也以各种方式质疑视觉的霸权地位:从印象派到超现实主义,从现象学到精神分析,从结构主义到后现代分析……

本书为读者展现了“视觉中心主义”如何被撼动的历史。凭借其杰出的材料整合能力,作者将眼花缭乱的批判整合进宏大的思想史议题,从一个全新的角度呈现出法国思想史。

-媒体推荐-

一本宝贵的书……对于任何想要聚焦20世纪知识生活的人来说,杰伊的这部权威历史著作是必读之作。

——《艺术论坛》

杰伊对20世纪法国视觉态度的探索,成就了这部令人印象深刻且严谨可靠的作品……杰伊的许多材料来自典籍,他对此进行了有说服力的综合。

——《泰晤士报文学增刊》

本书所展示的学术成果让人眼花缭乱……它的出版是一个极其重要的知识事件。

——《十月》

每一个想教授20世纪思想课程的人都该拥有这本书。

——《现代史杂志》

就其冷静的观察基调而言,这本令人惊异的书是一次穿越思想史的感伤之旅。

——《美学与艺术批评杂志》

现代雕塑的变迁 豆瓣

作者:

[美]罗莎琳•克劳斯(Rosalind E. Krauss)

译者:

柯乔

/

吴彦

中国民族摄影艺术出版社

2017

- 3

本书由美国当代重要艺术批评家和艺术史家罗莎琳·克劳斯(Rosalind E. Krauss)发表于1977年。作为第一批真正意义上将当时“法国理论”的新思想引入现代雕塑讨论的著作之一,克劳斯以深刻犀利的洞察力和过人的勇气冲破了由格林伯格主导的现代主义艺术批评体系,借用结构主义、现象学和精神分析的理论和观点阐释现代雕塑,重新梳理了从罗丹开始,途经未来主义、立体主义、构成主义、杜尚、布朗库西、超现实主义、摩尔、赫普沃斯、史密斯、卡罗、动态艺术、偶发艺术,直至极简主义的现代雕塑变迁之路,被视为20世纪美国艺术批评的经典之作。

现代主义之后的艺术史 豆瓣

Art History after Modernism

7.2 (5 个评分)

作者:

[德]汉斯·贝尔廷

译者:

苏伟/译、评注

/

卢迎华/评注

金城出版社

2014

- 3

德国著名艺术史学家汉斯•贝尔廷撰写的这本书不是严格意义上的艺术史著作,而是一部以艺术史本身为论述对象的文集。20世纪80年代中期,贝尔廷第一次提出了“艺术史终结”的论题,并在之后的很长时间里一直延续着这一思考。本书是国内首次完整授权翻译版,书中作者引领读者重新进入艺术史的历史,细致入微地揭示了艺术史如何成为一个学科的真实进程。贝尔廷在质疑一种已经视自身为典范和标准的艺术史话语的同时,向它为了自身缘故而确立和熟用的时代、地域和风格的划分发出挑战。他激进的、以平等为诉求的艺术史观是以艺术创作本身为基础而展开的,并希望由此建立不同背景的创作者之间真切的、艺术的关联。正是基于这一点,本书对中国当代艺术的实践者而言也许尤为特别:在我们不断更新的艺术史叙述中,这种关联往往在艺术史学科、文化身份和消费的种种不同形态的压力下不断地被丢失。因此,书中每个章节之后由卢迎华和苏伟结合各自当下的工作和观察而针对贝尔廷观点进行的评述与阐发,不仅会引起读者对本土当下状况的反思,同时也揭示出这一讨论的紧迫性和必要性。

图像理论 豆瓣

Picture Theory: Essays on Verbal and Visual Representation

作者:

[美] W. J. T. 米切尔

译者:

兰丽英

拜德雅 | 重庆大学出版社

2021

- 8

-编辑推荐-

★ 美国视觉研究领域最杰出的理论家W. J. T. 米切尔的经典代表作,批判理论、文化研究和视觉艺术领域的必读书目,时隔15年重译出版。

☆ “图像转向”时代的理论宣言,为三个简单的问题提供多种答案:图像是什么?图像和语言有什么关系?为什么这些问题会引起任何实践或理论上的兴趣?

★ 人文社科领域跨学科研究的杰作,在从古至今的媒介和再现模式中打开“形象/文本总问题”。

-内容简介-

什么是形象?它们与语词有什么不同?更确切地说,W. J. T. 米切尔所追问的是,在20世纪后期,在人们普遍认为视觉力量空前强大、文化研究中“图像转向”已经取代了“语言学转向”的时候,图像(及图像理论)在起什么作用?

在本书中,作者探索了图像在关于文化、意识、再现的理论中的作用方式,并将理论自身视为一种图绘的形式。本书的目的不是要生产一种“图像理论”,而是要将理论图绘为再现形成过程中的一种实践活动。借用当代有争议的电影,比如斯派克•李的《为所应为》和奥利弗•斯通的《刺杀肯尼迪》,以及媒体对国家新闻的报道,米切尔考察并说明了视觉形象在唤起或压制公开辩论、集体情感与政治暴力上的塑造性力量。

作为美国视觉研究领域最杰出的理论家之一,本书作者为贯穿文化(从文学到视觉艺术再到大众媒体)的可见性与可读性之间的相互作用提供了丰富的解释。

-媒体/名人推荐-

这是最精彩的作品……米切尔分析和评论的深度及敏锐的洞察力让我感到十分惊讶。可以说,没有其他作者能够如此特别地切入形象与文本之间的缝隙,如此出色地使作品生机勃勃。

——爱德华•萨义德

这本书十足是一个巧克力盒子,装满了成熟的思考……对外行读者来说容易理解,对研究者来说非常迷人,对课堂来说可作为具有代表性的资源。

——《图书馆杂志》

一切逻各斯中心主义的东西都消融在这场令人着迷的讨论中,这场讨论或者也可以被命名为“图像意欲何为?”它们是想与文本和平相处,还是要把文本推开?在这个能从微软公司获取全部艺术画廊作品、字母的多样书写不再是能指的必然选择的时代,米切尔“将威廉•布莱克、维特根斯坦与斯派克•李相联系”这一戏谑而广博的尝试正当其时。

——《村声•文学副刊》编辑精选

★ 美国视觉研究领域最杰出的理论家W. J. T. 米切尔的经典代表作,批判理论、文化研究和视觉艺术领域的必读书目,时隔15年重译出版。

☆ “图像转向”时代的理论宣言,为三个简单的问题提供多种答案:图像是什么?图像和语言有什么关系?为什么这些问题会引起任何实践或理论上的兴趣?

★ 人文社科领域跨学科研究的杰作,在从古至今的媒介和再现模式中打开“形象/文本总问题”。

-内容简介-

什么是形象?它们与语词有什么不同?更确切地说,W. J. T. 米切尔所追问的是,在20世纪后期,在人们普遍认为视觉力量空前强大、文化研究中“图像转向”已经取代了“语言学转向”的时候,图像(及图像理论)在起什么作用?

在本书中,作者探索了图像在关于文化、意识、再现的理论中的作用方式,并将理论自身视为一种图绘的形式。本书的目的不是要生产一种“图像理论”,而是要将理论图绘为再现形成过程中的一种实践活动。借用当代有争议的电影,比如斯派克•李的《为所应为》和奥利弗•斯通的《刺杀肯尼迪》,以及媒体对国家新闻的报道,米切尔考察并说明了视觉形象在唤起或压制公开辩论、集体情感与政治暴力上的塑造性力量。

作为美国视觉研究领域最杰出的理论家之一,本书作者为贯穿文化(从文学到视觉艺术再到大众媒体)的可见性与可读性之间的相互作用提供了丰富的解释。

-媒体/名人推荐-

这是最精彩的作品……米切尔分析和评论的深度及敏锐的洞察力让我感到十分惊讶。可以说,没有其他作者能够如此特别地切入形象与文本之间的缝隙,如此出色地使作品生机勃勃。

——爱德华•萨义德

这本书十足是一个巧克力盒子,装满了成熟的思考……对外行读者来说容易理解,对研究者来说非常迷人,对课堂来说可作为具有代表性的资源。

——《图书馆杂志》

一切逻各斯中心主义的东西都消融在这场令人着迷的讨论中,这场讨论或者也可以被命名为“图像意欲何为?”它们是想与文本和平相处,还是要把文本推开?在这个能从微软公司获取全部艺术画廊作品、字母的多样书写不再是能指的必然选择的时代,米切尔“将威廉•布莱克、维特根斯坦与斯派克•李相联系”这一戏谑而广博的尝试正当其时。

——《村声•文学副刊》编辑精选

西方政治传统 豆瓣 Goodreads

The Political Tradition of the West : A Study in the Development of Modern Liberalism

9.4 (14 个评分)

作者:

[美]弗雷德里克·沃特金斯

译者:

李丰斌

理想国 | 广西师范大学出版社

2021

- 8

其它标题:

西方政治传统:近代自由主义之发展

一部浓缩西方思想传统的精华之作

一幅穿越两千年历史的自由主义发展简图

明晰的结构与故事般的叙事风格,政治思想史入门佳作

「内容简介」:

过去虽然无法绝对决定未来,但却能相当地界定、限制未来行动的各种可能。自由主义面对的现代困境激发我们去了解其源与流。

在本书中,沃特金斯梳理了自由主义的生发过程,把自由主义的历史渊源从近代延伸到了古代,进而全面展示了这一政治传统两千年来的发展历程。本书写于二战时期,自由社会面临深重危机,如何捍卫自由传统成为关系生死存亡的大事,沃特金斯通过他的研究最终得出结论,自由主义是从西方源远流长的政治思想和实践中生长起来的,西方的政治传统已深深地和现代自由主义嵌合在一起,自由主义如果无法生存下去,实不啻是说西方的政治传统也宣告结束。

沃特金斯力图通过本书找到自由主义的根系,并讲述历史上自由主义是怎样战胜它的敌人一次次扭转劣势取得成功的。

「名人推荐」:

在沃特金斯教授看来,自由主义不只是适用于经济的一种哲学,或者是一种具体的政府形式,而是“所有具有代表性的西方政治传统的近代化身”。在成功阐明政治自由主义根植于整个西方文化的发展这一点上,本书是值得推崇的。

——《政治学说史》作者 乔治·霍兰·萨拜因

自由主义的核心要义在“法律下的自由”,这是沃特金斯总结两千年自由主义政治传统所得出的基本观点。我认为他的概括简单明了,一语中的,道出了自由主义的精髓。

——高全喜(上海交通大学凯原法学院讲席教授)

在之前看过的西方政治思想综述的册子中,还没有哪一本像这本一样脉络清晰。对我来说,这个小册子有价值的地方还在于,用明确的言语界定了一些概念,客观冷静,毫不故弄玄虚。

——郝景芳(“雨果奖”得主)

一幅穿越两千年历史的自由主义发展简图

明晰的结构与故事般的叙事风格,政治思想史入门佳作

「内容简介」:

过去虽然无法绝对决定未来,但却能相当地界定、限制未来行动的各种可能。自由主义面对的现代困境激发我们去了解其源与流。

在本书中,沃特金斯梳理了自由主义的生发过程,把自由主义的历史渊源从近代延伸到了古代,进而全面展示了这一政治传统两千年来的发展历程。本书写于二战时期,自由社会面临深重危机,如何捍卫自由传统成为关系生死存亡的大事,沃特金斯通过他的研究最终得出结论,自由主义是从西方源远流长的政治思想和实践中生长起来的,西方的政治传统已深深地和现代自由主义嵌合在一起,自由主义如果无法生存下去,实不啻是说西方的政治传统也宣告结束。

沃特金斯力图通过本书找到自由主义的根系,并讲述历史上自由主义是怎样战胜它的敌人一次次扭转劣势取得成功的。

「名人推荐」:

在沃特金斯教授看来,自由主义不只是适用于经济的一种哲学,或者是一种具体的政府形式,而是“所有具有代表性的西方政治传统的近代化身”。在成功阐明政治自由主义根植于整个西方文化的发展这一点上,本书是值得推崇的。

——《政治学说史》作者 乔治·霍兰·萨拜因

自由主义的核心要义在“法律下的自由”,这是沃特金斯总结两千年自由主义政治传统所得出的基本观点。我认为他的概括简单明了,一语中的,道出了自由主义的精髓。

——高全喜(上海交通大学凯原法学院讲席教授)

在之前看过的西方政治思想综述的册子中,还没有哪一本像这本一样脉络清晰。对我来说,这个小册子有价值的地方还在于,用明确的言语界定了一些概念,客观冷静,毫不故弄玄虚。

——郝景芳(“雨果奖”得主)

讲话与生平证词 豆瓣

Reden und andere Zeugnisse eines Lebensweges (1910-1976)

作者:

[德]马丁·海德格尔

译者:

孙周兴

/

张柯

…

商务印书馆

2018

- 6

第一编 大学生与编外讲师时期(1910—1922) 第二编 在马堡和弗莱堡任教授时期(1923—1933) 第三编 任弗莱堡大学校长时期 第四编 第三帝国教授时期(1934—1945) 第五编 清洗与禁止教学时期 第六编 退休时期 第七编 荣林后 附录 本书收录了著名德国哲学家海德格尔从1910年至1976年间的谈话、演说以及相关文章、声明、文件、信件等内容。这些文本忠实而贴近地记录了海德格尔在工作和生活中的各种细节,有助于形成理解海德格尔哲学的多重视野。其中海德格尔校长任职期间即1933年前后的文字记录,对于研究海德格尔的纳粹问题是必不可少的资料。

性经验史(第四卷):肉欲的忏悔 豆瓣

Histoire de la sexualité vol. 4: Les aveux de la chair

作者:

[法]米歇尔·福柯

译者:

佘碧平

上海人民出版社

2021

- 8

本书是哲学社会科学领域的一本经典之作,是20世纪法国著名思想家米歇尔·福柯的代表作性经验史的第四卷,也是后一卷。本书基于对欧洲古代基督教的思想家、哲学家(查士丁、奥古斯丁等)的相关文本研究和解读,阐述了中世纪性概念的形成,以及性关系、婚姻的制度规范、伦理,等等。在哲学上看,本书是福柯的欲望主体解释学的“一个章节”。从历史上看,本书侧重于讲解早期基督教教父对主体性的重塑,福柯认为,这些教父们着手将真实的人类话语的经典逻各斯转变为神学的。这些规则和学说的本质是对西方古典时期和古代晚期希腊和拉丁哲学家所阐述的自律性的重新加工的遗产。本书的内容广泛而深刻,是一位哲学大师的力作。

封存三十多年的福柯遗著

思想史巨著“性经验史”最终卷

中文版面世

人的历史,是同一个术语的多个同义词的长期接续。反驳它,是一种责任。

——勒内·夏尔(René Char)

封存三十多年的福柯遗著

思想史巨著“性经验史”最终卷

中文版面世

人的历史,是同一个术语的多个同义词的长期接续。反驳它,是一种责任。

——勒内·夏尔(René Char)

视觉艺术中的意义 豆瓣

作者:

[美]欧文•潘诺夫斯基

译者:

邵宏

2021

- 6

本书初版于1955年,收录了潘诺夫斯基三十多年来的若干名篇,堪称20世纪艺术史中的关键性著作,也一直作为欧美艺术史学生的标准读物。它不仅揭示了中世纪和文艺复兴时期艺术家们丰富的生活和工作细节,更主要的是,深刻讨论了视觉艺术中涉及作品内容的图像志与图像学问题。

作者从“一个图像可以再现一物,象征另一物,而表达其他物”的视角出发,详尽考察了提香、普桑、丢勒的作品以及圣德尼修道院院长叙热的生平。作为欧洲语言、历史与文化的大师,潘诺夫斯基以出色的学术研究能力对“人体比例理论”和“瓦萨里编《素描集》的第一页”做出令人敬佩的阐述;还以敏锐的洞察力对英语与德语在艺术史研究与表达方面的异同做出了极具启发的比较。

作者从“一个图像可以再现一物,象征另一物,而表达其他物”的视角出发,详尽考察了提香、普桑、丢勒的作品以及圣德尼修道院院长叙热的生平。作为欧洲语言、历史与文化的大师,潘诺夫斯基以出色的学术研究能力对“人体比例理论”和“瓦萨里编《素描集》的第一页”做出令人敬佩的阐述;还以敏锐的洞察力对英语与德语在艺术史研究与表达方面的异同做出了极具启发的比较。

专注性与剧场性 豆瓣

Absorption and Theatricality: Panting and Beholder in the Age of Diderot

作者:

迈克尔·弗雷德

/

Michael Fried

译者:

张晓剑

2019

- 10

迈克尔·弗雷德以此书修改了我们对18世纪下半叶法国绘画与批评的理解。他在细读1753-1781年间的画作与评论的基础上提出:那个时代的绘画有意识地描绘专注于行动的人物,建立画外观众不存在的虚构,由此克服“剧场性”,从而取得令人信服的画面效果。弗雷德以自己的博学,出入当时的艺术批评、哲学和文学,为我们透视洛可可艺术及反洛可可潮流提供了全新的视角,并重新发现了狄德罗绘画批评的独特价值,也把艺术自主性问题大大推进到18世纪60年代。此书获得美国18世纪研究学会所颁发的路易斯·戈特沙尔克奖,在艺术史学界乃至文学批评、文化史和美学等领域内都具有重要影响,已经成为研究现代艺术起源的不可绕过的名著。

艺术与物性 豆瓣

Art and Objecthood:Essays and Reviews

作者:

迈克尔·弗雷德

译者:

张晓剑

/

沈语冰

江苏美术出版社

2013

- 1

《艺术与物性(论文与评论集)》是美国当代杰出的艺术史家和艺术批评家迈克尔·弗雷德的艺术评论文集。他的艺术批评构成了晚期现代主义的核心文本,包括为“三位美国画家展”所写的雄心勃勃的导论,初步反思极简主义的《形状之为形式》,代表其批评顶峰的《莫里斯·路易斯》,以及划时代的《艺木与物性》。这些论文不仅确立了了里解盛期和晚期现代主义的基本术语,而且也开启了批判美国极简主义艺术的大门,直到今天它们仍在激发人们关于视觉艺术中的现代主义与后现代主义的论战。

《艺术与物性(论文与评论集)》此中译本根据芝加哥大学出版社1998年版译出。在长达74页的导论与新近撰写的“中文版序”中,弗雷德详尽地回顾了自己的艺术批评生涯,澄清了广泛的议题,尤其是阐述了他与格林伯格的现代主义理论的主要分歧,明确了他的艺术批评与艺术史研究之间的关系,并强调了他在近几年当代艺术研究中所捍卫的价值。

《艺术与物性(论文与评论集)》此中译本根据芝加哥大学出版社1998年版译出。在长达74页的导论与新近撰写的“中文版序”中,弗雷德详尽地回顾了自己的艺术批评生涯,澄清了广泛的议题,尤其是阐述了他与格林伯格的现代主义理论的主要分歧,明确了他的艺术批评与艺术史研究之间的关系,并强调了他在近几年当代艺术研究中所捍卫的价值。

当代政治哲学 豆瓣

Contemporary Political Philosophy An Introduction

9.8 (15 个评分)

作者:

[加拿大] 威尔·金里卡

译者:

刘莘

上海译文出版社

2015

- 9

“历经一百多年而尚在进行之中的中国社会巨变依然保持其前景不明朗的特点,这自然无法满足人们对良序而稳定社会的要求,而政治哲学的正义目标的预期后果却正在于这样一种社会”,这为政治哲学在中国的发展提供了适宜的土壤。可以说,正义的问题是政治哲学家关注的核心问题,围绕对这一问题的不同理解和回答,政治哲学史呈现为异彩纷呈的图景。

然而,自功利主义出现以来,各派理论不管沿着何种路径展开其自身的逻辑,都不可能绕过对功利主义的回应、批判。

罗尔斯的《正义论》出版后,当代政治哲学的版图重组,不仅历史上既已形成的功利主义、自由主义等各派理论的坐标发生了根本性的变化,而且伴随着人们围绕《正义论》一书所展开的理论论辩,公民资格理论、社群主义、多元文化主义和女权主义等理论派别异军突起,从根本上改变了功利主义占主导地位的格局。

《当代政治哲学》一书正是对这种理论场景的呈现。作者威尔·金里卡在书中详细地考察了活跃在当代政治哲学舞台上的各派理论,批判性地分析了它们对于平等、自由以及建立在两者之基础上的正义社会的各不相同的论证和诠释,不仅阐明了各派理论产生的复杂背景、它们在相互论辩的过程中不断地超越原点向前发展的历史过程,同时通过严密的逻辑论证,澄清了各种扑朔迷离的正义理念背后的不同利益指归。

《大学译丛:当代政治哲学》不仅能让读者领略我们生活的时代有头脑的理论家在社会建制问题上所勾勒的异彩纷呈的图画,从而获得精神的历练,而且为人们认识和理解时代的种种复杂问题,提供了很好的理论向导。

然而,自功利主义出现以来,各派理论不管沿着何种路径展开其自身的逻辑,都不可能绕过对功利主义的回应、批判。

罗尔斯的《正义论》出版后,当代政治哲学的版图重组,不仅历史上既已形成的功利主义、自由主义等各派理论的坐标发生了根本性的变化,而且伴随着人们围绕《正义论》一书所展开的理论论辩,公民资格理论、社群主义、多元文化主义和女权主义等理论派别异军突起,从根本上改变了功利主义占主导地位的格局。

《当代政治哲学》一书正是对这种理论场景的呈现。作者威尔·金里卡在书中详细地考察了活跃在当代政治哲学舞台上的各派理论,批判性地分析了它们对于平等、自由以及建立在两者之基础上的正义社会的各不相同的论证和诠释,不仅阐明了各派理论产生的复杂背景、它们在相互论辩的过程中不断地超越原点向前发展的历史过程,同时通过严密的逻辑论证,澄清了各种扑朔迷离的正义理念背后的不同利益指归。

《大学译丛:当代政治哲学》不仅能让读者领略我们生活的时代有头脑的理论家在社会建制问题上所勾勒的异彩纷呈的图画,从而获得精神的历练,而且为人们认识和理解时代的种种复杂问题,提供了很好的理论向导。

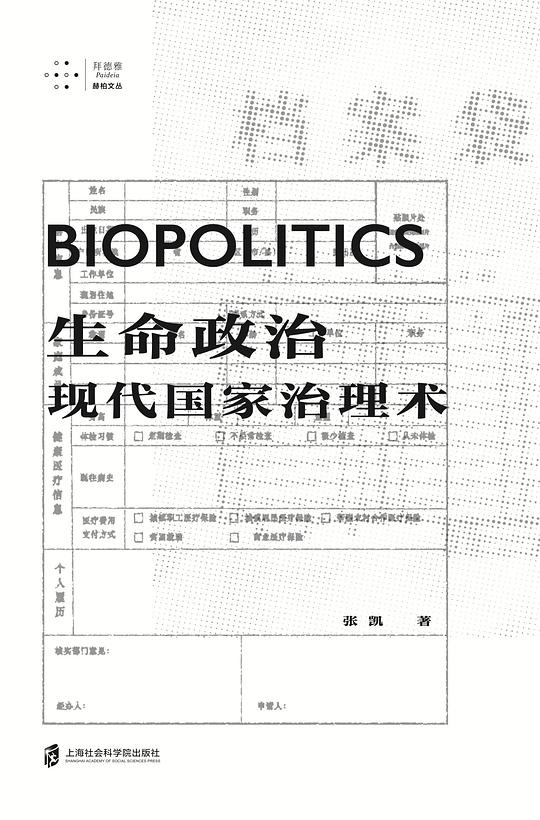

生命政治:现代国家治理术 豆瓣

作者:

张凯

拜德雅丨上海社会科学院出版社

2020

- 11

生命政治的诞生 Eggplant.place 豆瓣

Naissance de la biopolitique

8.0 (6 个评分)

作者:

[法] 米歇尔·福柯

译者:

莫伟民

/

赵伟

上海人民出版社

2011

- 8

作者1978-1979年的演讲。本书分析了市民社会相对于社会治理的多重角色,它既相对自主,同时又是治理干预的对象。由此,市民社会决不是国家的对立面,而是自由治理的相关物。