哲学

米歇尔·福柯传 豆瓣

所属 作品: Michel Foucault

7.7 (14 个评分)

作者:

[法] 迪迪埃·埃里蓬 (Didier Eribon)

译者:

谢强

/

马月

上海人民出版社

2017

- 6

米歇尔·福柯是20世纪下半叶最重要的思想家,他的著作对哲学、社会学、史学、文学、政治学、法学和艺术产生了深远的影响,并且改变了这些学科的既定面貌。

福柯是一名“戴面具”的哲学家。他早年求学巴黎,学习心理学、哲学。之后,工作、讲学于瑞典、波兰、德国、突尼斯、巴西、日本 、美国。1950年代后期,福柯成为一个崭露头角的年轻知识分子,与戴高乐派交好。1960年代中期,他成为结构主义化身,将自己定位为法国思想时尚界的新星。1968年五月风暴之后,他又成为一名左派和社会活动家。 然而,就在同一时期,他“悄悄地”获得了法兰西学院这个法国学术最高荣誉殿堂的讲席。1984年,因感染艾滋病去世。

本书以简洁、清晰可读的叙述,有条不紊地追溯了米歇尔·福柯的生命足迹,揭开了围绕这位辉煌哲学家的许多神话和谣言,促使我们认真思考福柯的每一部著作及其观点,并重新构建了从第二次世界大战后到今天的法国的文化、政治和思想生活。

福柯是一名“戴面具”的哲学家。他早年求学巴黎,学习心理学、哲学。之后,工作、讲学于瑞典、波兰、德国、突尼斯、巴西、日本 、美国。1950年代后期,福柯成为一个崭露头角的年轻知识分子,与戴高乐派交好。1960年代中期,他成为结构主义化身,将自己定位为法国思想时尚界的新星。1968年五月风暴之后,他又成为一名左派和社会活动家。 然而,就在同一时期,他“悄悄地”获得了法兰西学院这个法国学术最高荣誉殿堂的讲席。1984年,因感染艾滋病去世。

本书以简洁、清晰可读的叙述,有条不紊地追溯了米歇尔·福柯的生命足迹,揭开了围绕这位辉煌哲学家的许多神话和谣言,促使我们认真思考福柯的每一部著作及其观点,并重新构建了从第二次世界大战后到今天的法国的文化、政治和思想生活。

正常与病态 豆瓣

Le normal et le pathologique 所属 作品: 正常与病态

8.5 (8 个评分)

作者:

[法] 乔治·康吉莱姆

译者:

李春

西北大学出版社

2015

- 1

一位哲学教授之所以对医学产生兴趣,并不一定是为了更好地认识精神疾病,也更不必然是为了进行某项科学训练。我们明确地希望医学成为人类一些具体问题的导引。对我们来说,医学是且仍将是处于几种学科交界处的一种技术或者艺术,而不是严格意义上的科学。在我们看来,为了精确定位和清楚阐发我们所关心的两个问题,即科学与技术的关系,标准与正常的关系问题,就必须从直接的医学文化那里得到帮助。

——康吉莱姆

这个人(他的著作是严肃的)刻意而精心地固守在科学史的一个特定领域(它在任何情况下都不会混同于任何一个特定的学科),却莫名其妙地发现自己出现在了自己一直留意着不要卷入的讨论中。然而,抛开康吉莱姆,你就无法更好地理解阿尔都塞、阿尔都塞主义,无法更好地理解在法国的马克思主义者中所进行的一系列讨论;你也不可能领会像布尔迪厄、卡斯特、帕斯隆的独特之处以及让他们在社会学中引人注目的东西;你也会错过精神分析家的理论著作的整个方面,尤其是拉康的追随者们的著作。更有甚者,在有关1968年运动前后的思想的整个讨论中,我们很容易找到那些或近或远地受过康吉莱姆训练的人的位置。

——福柯

——康吉莱姆

这个人(他的著作是严肃的)刻意而精心地固守在科学史的一个特定领域(它在任何情况下都不会混同于任何一个特定的学科),却莫名其妙地发现自己出现在了自己一直留意着不要卷入的讨论中。然而,抛开康吉莱姆,你就无法更好地理解阿尔都塞、阿尔都塞主义,无法更好地理解在法国的马克思主义者中所进行的一系列讨论;你也不可能领会像布尔迪厄、卡斯特、帕斯隆的独特之处以及让他们在社会学中引人注目的东西;你也会错过精神分析家的理论著作的整个方面,尤其是拉康的追随者们的著作。更有甚者,在有关1968年运动前后的思想的整个讨论中,我们很容易找到那些或近或远地受过康吉莱姆训练的人的位置。

——福柯

记忆的承诺 豆瓣

The Promise of Memory: History And Politics in Marx, Benjamin, And Derrida 所属 作品: 记忆的承诺

作者:

【加拿大】弗莱切

译者:

田明

华东师范大学出版社

2009

- 7

《记忆的承诺:马克思、本雅明、德里达的历史与政治》作者试图建立一种解放哲学。弗莱切(Matthias Fritsch)探索了不义记忆是怎样与民主社会从文艺复兴起就继承下来的正义承诺相关联的。他认为,记忆与承诺本身是片面的,且如果它们之间暗含的关系没有被揭示出来的话,就潜在地会有使暴力合法化的倾向。他考察了在对俄国与德国革命失望之后,本雅明对马克思思想的重新解读,以及在苏联解体之后,德里达的马克思“弥赛亚”遗产。《记忆的承诺:马克思、本雅明、德里达的历史与政治》还通过把马克思主义的社会目标及德国批判理论与结构伦理学和政治学的讨论联系起来,研讨当代政治哲学。

本书选择本雅明和德里达对作为新闻记者的马克思的理解,力图通过对这种阅读和理解,去透彻地提示马克思思想在整个西方思想布局的变迁中所起到的关键作用,进而对贯穿于这种思想布局的变迁之中的某种一以贯之的传统和力量作出解答。

本书选择本雅明和德里达对作为新闻记者的马克思的理解,力图通过对这种阅读和理解,去透彻地提示马克思思想在整个西方思想布局的变迁中所起到的关键作用,进而对贯穿于这种思想布局的变迁之中的某种一以贯之的传统和力量作出解答。

与尼采一起生活 豆瓣

作者:

[美]罗伯特• C. 所罗门

译者:

郝苑

生活·读书·新知三联书店

2018

- 1

与尼采一起生活:伟大的“非道德主义者”对我们的教诲

罗伯特• C. 所罗门 著 郝苑 译

生活·读书·新知三联书店 2018-1

ISBN:9787108060228 定价:48.00元

尼采是150年来最流行,也是最具争议性的哲学家之一。按照一种流俗的理解,尼采为人类社会中的“弱肉强食”辩护,他的非道德主义否认传统道德的价值,主张消灭一切道德规范,鼓吹强者完全置身于道德约束之外,因而与20世纪法西斯主义的思想和暴行有着密切的关系。以上偏见一度支配了英美哲学界,直到上个世纪50年代才有所改观。

本书作者、著名哲学家罗伯特·所罗门在本书中则试图结合美德伦理学与存在主义的视角,呈现尼采的非道德主义的独特面貌。作者认为,尼采在伦理学上并不是一个彻底的相对主义者和虚无主义者,而是积极明确地倡导着激情的生活与高贵的美德。通过批判“大写道德”,尼采希望提升的是现代道德哲学的精神气质与现代人的品性才华。作者试图以尼采的哲学激发人们进行自我反思、自我审验、自我转化与自我超越,进而将人们导向一种丰富、高雅而又激情洋溢的内在生活。

罗伯特• C. 所罗门 著 郝苑 译

生活·读书·新知三联书店 2018-1

ISBN:9787108060228 定价:48.00元

尼采是150年来最流行,也是最具争议性的哲学家之一。按照一种流俗的理解,尼采为人类社会中的“弱肉强食”辩护,他的非道德主义否认传统道德的价值,主张消灭一切道德规范,鼓吹强者完全置身于道德约束之外,因而与20世纪法西斯主义的思想和暴行有着密切的关系。以上偏见一度支配了英美哲学界,直到上个世纪50年代才有所改观。

本书作者、著名哲学家罗伯特·所罗门在本书中则试图结合美德伦理学与存在主义的视角,呈现尼采的非道德主义的独特面貌。作者认为,尼采在伦理学上并不是一个彻底的相对主义者和虚无主义者,而是积极明确地倡导着激情的生活与高贵的美德。通过批判“大写道德”,尼采希望提升的是现代道德哲学的精神气质与现代人的品性才华。作者试图以尼采的哲学激发人们进行自我反思、自我审验、自我转化与自我超越,进而将人们导向一种丰富、高雅而又激情洋溢的内在生活。

哲学与宗教的永恒同盟 豆瓣

作者:

先刚

北京大学出版社

2015

- 1

《哲学与宗教》(1804)是谢林“同一性哲学”时期的代表著作之一,在谢林的整个哲学发展过程中扮演着承前启后的关键角色。本书采用逐章释义的方式,系统全面地阐释了这部著作的核心思想(即同源分流的哲学与宗教如何通过各自的重新定位而建立一种永恒和谐的关系),以及相关的一些重要哲学问题。除此之外,本书收录了作者翻译的《哲学与宗教》全文,这是谢林的这部重要著作首次以中文的形式面世。

生产(第10辑) 豆瓣

作者:

汪民安

/

郭晓彦 主编

江苏人民出版社

2015

- 1

本辑专题是“迈向思辨实在论”。“思辨实在论”缘起于2007年4月伦敦大学金匠学院的一次会议,与会者包括雷·布拉西耶、伊恩·汉密尔顿·格兰特、格拉汉姆·哈曼和昆汀·梅亚苏。“思辨实在论”从一开始就轻巧地摆出了某种形而上学实在论的姿态,借此对抗后康德哲学的主流形式。本专题选入了2007年此次会议的相关讨论,以及上述几位学者的其他论文,还包括加百利·卡特林等人的反思。本辑中重点介绍的人物是法国哲学新秀昆汀·梅亚苏,收录了其成名作《有限性之后》的第二章及其评论德勒兹、巴迪欧等人的文章,并收录了相关评论文章,借此可以从正反两个方面勾勒出梅亚苏思想的大致轮廓。“访谈”栏目中收录了格拉汉姆·哈曼与昆汀·梅亚苏的对谈,此外还收录了德勒兹1981年的一个访谈。“文献”栏目收录了德勒兹的一篇早期论文。本书的出版将有助于增进国内读者对当代大陆哲学动态以及相关学术思想的了解。

黑格尔 豆瓣

Hegel 所属 作品: 黑格尔

8.3 (52 个评分)

作者:

[澳] 彼得·辛格

译者:

张卜天

译林出版社

2015

- 11

【哲学学者邓晓芒推荐】

他在这本不到六万字的文风平实的小书中显现了不少独特的见地,越出了英语世界黑格尔研究的成规。

——华中科技大学哲学系教授 邓晓芒

辛格的这本书是通向黑格尔的理想导论。在如此短的篇幅中能介绍得如此清晰,真是了不起的手笔。

——《泰晤士报高等教育副刊》 安东尼•曼瑟

【内容简介】

许多人认为黑格尔的作品晦涩难懂,但另一方面,他又具有公认的重要性和影响力。有理由认为,若非黑格尔,过去一百五十年人类的思想进程和政治进程都会走上另一条道路。深邃的思想可能使他得出了一些看似奇怪的结论,然而,黑格尔作品中的观点和洞见直到今天仍不失力量。本书 勾勒了黑格尔哲学 的轮廓,对他的观念和主要作品进行了广泛探讨,涉及黑格尔的时代和生平,以及历史的目的、自由和社群、逻辑和辩证法等主题。

他在这本不到六万字的文风平实的小书中显现了不少独特的见地,越出了英语世界黑格尔研究的成规。

——华中科技大学哲学系教授 邓晓芒

辛格的这本书是通向黑格尔的理想导论。在如此短的篇幅中能介绍得如此清晰,真是了不起的手笔。

——《泰晤士报高等教育副刊》 安东尼•曼瑟

【内容简介】

许多人认为黑格尔的作品晦涩难懂,但另一方面,他又具有公认的重要性和影响力。有理由认为,若非黑格尔,过去一百五十年人类的思想进程和政治进程都会走上另一条道路。深邃的思想可能使他得出了一些看似奇怪的结论,然而,黑格尔作品中的观点和洞见直到今天仍不失力量。本书 勾勒了黑格尔哲学 的轮廓,对他的观念和主要作品进行了广泛探讨,涉及黑格尔的时代和生平,以及历史的目的、自由和社群、逻辑和辩证法等主题。

视差之见 豆瓣

The Parallax View 所属 作品: 视差之见

8.7 (6 个评分)

作者:

[斯洛文尼亚] 斯拉沃热·齐泽克

译者:

季广茂

浙江大学出版社

2014

本书是齐泽克最重要的理论作品,齐泽克把它视为自己的代表作(magnum opus),在这部著作中,他把自己原本分散的哲学见解整合起来,使之融为一体,提出了一套独特的存有论。何谓视差?视差本是天文学概念,指从保持一定距离的两个点观察同一个目标时所产生的方向差异。在齐泽克看来,审视同一个客体时,视差是由两个互不兼容的视角构成的,这两个视角之间存在着不可化约的非对称性。以视差为起点,齐泽克透过黑格尔和拉康解读哲学、科学和政治理论,借助辩证思维和精神分析范畴分析当代文化,重新激活马克思主义对全球资本主义的批判。

哥德尔证明 豆瓣

Gödel’s Proof 所属 作品: 哥德尔证明

9.4 (13 个评分)

作者:

欧内斯特·内格尔(Ernest Nagel)

/

詹姆士 R. 纽曼 (James R. Newman)

译者:

陈东威

/

连永君

中国人民大学出版社

2008

- 3

《哥德尔证明》是第一本既面向学者又面向非专业人士,对哥德尔证明的主要思路和广泛含义作了易读的解释的书。对任何具有逻辑和哲学品味的受过教育的人士来说,它提供了一个深入了解先前无法企及的论题的机会。

在此书的新版中,普利策奖的获奖作者道格拉斯•R·霍夫斯塔特对这一经典著作的原文进行了重新斟酌和更新,澄清了模糊之处,使论述更为清晰,并使行文更具可读性。

在此书的新版中,普利策奖的获奖作者道格拉斯•R·霍夫斯塔特对这一经典著作的原文进行了重新斟酌和更新,澄清了模糊之处,使论述更为清晰,并使行文更具可读性。

科学哲学 豆瓣

Philosophy of Science: A Very Short Introduction 所属 作品: 科学哲学

8.8 (29 个评分)

作者:

[英] 萨米尔·奥卡沙

译者:

韩广忠

译林出版社

2013

- 6

《科学哲学》由英国布里斯托大学科学哲学教授、哲学系主任萨米尔•奥卡沙撰写,为当代科学哲学中的主要问题提供了一幅清晰准确的鸟瞰图。国内著名科学哲学学者李醒民作序推荐。

何为科学?科学是否客观?科学能否解释一切?本书《科学哲学》为当代科学哲学中的主要问题提供了一幅清晰准确的鸟瞰图。萨米尔·奥卡沙开篇扼要介绍科学发展的历程,继尔探讨科学推理的本质、科学领域的革命以及实在论与反实在论等理论问题。《科学哲学》作者还审视了专门科学领域中的哲学问题,科学和宗教之间的争端,以及科学作为双刃剑的利与弊。

何为科学?科学是否客观?科学能否解释一切?本书《科学哲学》为当代科学哲学中的主要问题提供了一幅清晰准确的鸟瞰图。萨米尔·奥卡沙开篇扼要介绍科学发展的历程,继尔探讨科学推理的本质、科学领域的革命以及实在论与反实在论等理论问题。《科学哲学》作者还审视了专门科学领域中的哲学问题,科学和宗教之间的争端,以及科学作为双刃剑的利与弊。

不可能性 豆瓣 Goodreads

The Impossible 所属 作品: 不可能性

7.8 (29 个评分)

作者:

[法] 乔治·巴塔耶

译者:

曹丹红

南京大学出版社

2017

- 10

本书包括“老鼠的故事”“狄安努斯”“俄瑞斯忒亚”,这三个“异质”文本通过明显或隐秘的线索相互联系着。巴塔耶意图以此来“描绘真实”,但并不借助通常所说的“现实主义”手法,而是通过想象“不可能性”,或者将小说人物置于色情、消失、死亡、毁灭等情形的考验之下,或者将诗歌推至一种 “暴力状态”,以此来获得意义,唤醒主体意识。

————————

—————————

————————

十五年前,我第一次出版了这本书。那时我给它起了个晦涩的名字:《诗之仇恨》。当时我觉得,只有仇恨才能抵达真正的诗。诗只有在反抗的暴力中才能获得强烈的意义。然而诗只有在召唤不可能性时才具有这种暴力。几乎没有人能理解第一个书名的意义,这是我最后选择谈论不可能性的原因。

诗是一种简单的迂回:我通过诗逃离话语的世界,这世界对我来说已经成为一个自然的世界。我与诗一起进入某种坟墓,其中可能性的无限性诞生自逻辑世界的死亡。

——巴塔耶

————————

—————————

————————

十五年前,我第一次出版了这本书。那时我给它起了个晦涩的名字:《诗之仇恨》。当时我觉得,只有仇恨才能抵达真正的诗。诗只有在反抗的暴力中才能获得强烈的意义。然而诗只有在召唤不可能性时才具有这种暴力。几乎没有人能理解第一个书名的意义,这是我最后选择谈论不可能性的原因。

诗是一种简单的迂回:我通过诗逃离话语的世界,这世界对我来说已经成为一个自然的世界。我与诗一起进入某种坟墓,其中可能性的无限性诞生自逻辑世界的死亡。

——巴塔耶

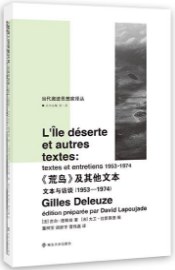

《荒岛》及其他文本 豆瓣

L'îlle deserte et autres textes: textes et entretiens 1953-1974 所属 作品: 《荒岛》及其他文本

8.9 (10 个评分)

作者:

[法] 吉尔·德勒兹 著

/

[法] 大卫·拉普雅德 编

译者:

董树宝

/

胡新宇

…

南京大学出版社

2018

- 1

这是吉尔·德勒兹的第一本文集,几乎辑录了他从1953年至1974年在国内外发表的全部文本,从他的第一部专著《经验主义与主体性》的出版,一直到他与菲利克斯·加塔利合著的 《反俄狄浦斯》问世后所引发的各种争论。主要包括德勒兹已经发表的文章、报告、序言、谈话、会议论文,这些文本从未收入德勒兹已经出版的任何一本著作之中。