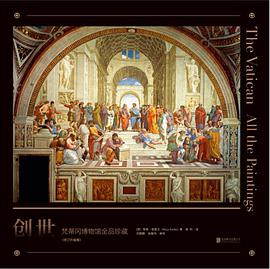

创世:梵蒂冈博物馆全品珍藏(修订升级版) 豆瓣

Der Vatikan: Die Gemälde. Die Kunstschätze

作者:

[德] 安雅·格雷贝

译者:

郑柯

未读·艺术家 北京联合出版公司

2018

本书是梵蒂冈博物馆馆藏珍品的目录式画册,将976件馆藏珍品按八个主要场馆分门别类,配以图片和文字介绍(重要展品配以详细解读,一般展品配以基本信息)。梵蒂冈博物馆是世界上最古老的博物馆之一,也是全世界排队最长的博物馆之一。它原本是罗马教皇的宫廷,一千多年 来,古希腊、 古罗马的文化遗产和文艺复兴时期的稀世珍品汇聚于此,使得它成为伦敦大英博物馆和巴黎卢浮宫之外,全世界文艺青年们最向往的艺术圣地。名声赫赫的西斯廷天顶画、拉斐尔的《基督变容》、拉奥孔群雕皆陈列在此。