其年🛏天天躺 - 标记

危险动物 豆瓣

作者:

程皎旸

后浪丨海峡文艺出版社

2021

- 1

🚀编辑推荐

以香港为故事发生地,在都市繁华的表面之下,写出生活潜在的细流。

生于武汉、长于北京、现居香港的经历,让作者以更多角度、更多层次,去观察描绘香港的人与事。

将荒诞、黑色幽默的风格融为一体。

仿若是城市玻璃折射出的幻景;交织其间的,则是轻盈的呼吸,及陌异的隐痛……

作者曾获香港“青年文学奖”,入围台湾“时报文学奖”。

🚀内容简介

《危险动物》收录的十一篇小说,浓缩了程皎旸对香港的异乡观察:

不断长高的女巨人,蜗居在火柴盒般的屋子里;年轻的准爸爸,为了孩子抵押自己的寿命;在VR眼镜下的世界中试探情欲的男女;被地铁的高速所淹没的、发出乌鸦叫声的女孩;躲藏在公园暗处饲育老鼠的流浪女人……

在城市光影的变幻里,透出日常的挣扎、孤独与若有似无的期盼。

🚀名人推荐

程皎旸的小说带来一种陌生感,但是读完总是能感同身受。也许因为大家都是无法附着的漂泊人。

——阿乙

程皎旸的小说是城巿里的一抹诡异色彩。在奇幻的背境、荒谬的情节、扭曲变形的身体,以及冷漠的人面之间,藏着对人性以及社会深层问题的洞察,充满人文关怀。

——韩丽珠

青年矿工程皎旸,在城市和脏腑的深处开掘出了这些闪着奇异光泽的故事,看似小颗小颗,掂一掂便会讶异其重量。祝贺她找到了自己独特的矿苗。

——张天翼

以香港为故事发生地,在都市繁华的表面之下,写出生活潜在的细流。

生于武汉、长于北京、现居香港的经历,让作者以更多角度、更多层次,去观察描绘香港的人与事。

将荒诞、黑色幽默的风格融为一体。

仿若是城市玻璃折射出的幻景;交织其间的,则是轻盈的呼吸,及陌异的隐痛……

作者曾获香港“青年文学奖”,入围台湾“时报文学奖”。

🚀内容简介

《危险动物》收录的十一篇小说,浓缩了程皎旸对香港的异乡观察:

不断长高的女巨人,蜗居在火柴盒般的屋子里;年轻的准爸爸,为了孩子抵押自己的寿命;在VR眼镜下的世界中试探情欲的男女;被地铁的高速所淹没的、发出乌鸦叫声的女孩;躲藏在公园暗处饲育老鼠的流浪女人……

在城市光影的变幻里,透出日常的挣扎、孤独与若有似无的期盼。

🚀名人推荐

程皎旸的小说带来一种陌生感,但是读完总是能感同身受。也许因为大家都是无法附着的漂泊人。

——阿乙

程皎旸的小说是城巿里的一抹诡异色彩。在奇幻的背境、荒谬的情节、扭曲变形的身体,以及冷漠的人面之间,藏着对人性以及社会深层问题的洞察,充满人文关怀。

——韩丽珠

青年矿工程皎旸,在城市和脏腑的深处开掘出了这些闪着奇异光泽的故事,看似小颗小颗,掂一掂便会讶异其重量。祝贺她找到了自己独特的矿苗。

——张天翼

法国大革命前夕的图书世界 豆瓣

A Literary Tour de France: The World of Books on the Eve of the French Revolution

作者:

[美] 罗伯特·达恩顿

译者:

高毅

/

高煜

世纪文景|上海人民出版社

2021

- 1

·新文化史权威达恩顿,时隔八年再出新作,集既往研究之大成

罗伯特·达恩顿是闻名遐迩的新⽂化史研究专家,始终致⼒于书籍史和⽂化史的研究。他的代表作品《屠猫狂欢》被奉为标志着新⽂化史理论和研究⽅法⽇臻成熟的经典之作。《法国大革命前夕的图书世界》是达恩顿时隔⼋年推出的最新英⽂作品,也是中⽂世界时隔⼋年再次推出达恩顿的新作。这本书可谓是达恩顿书籍史研究的集⼤成之作,是⼀部真正结合了书籍、⼈物和思想的社会⽂化史。

·浸入式写作,见证法国大革命前夜基层社会的混乱与生机

《法国大革命前夕的图书世界》以一位图书销售代表1778年的环法之旅为主线,用浸入式写作带读者亲历图书贸易的各个环节,感受出版业的激烈竞争和大众高涨的阅读热情。作者达恩顿利用丰富的纳沙泰尔出版社档案材料让法国大革命前的图书世界重焕生机。在这里,书商们为了实现销售在乡镇奔走,贸易路线受政令影响不断改变,关于图书需求的情报飞速流转。他们把满族读者的需求当作生意努力经营,谁也没有想到自己正在为一场革命做准备。

·五十年档案研究之结晶,全面复原图书世界的真实状况

罗伯特·达恩顿钻研纳沙泰尔出版社档案半个世纪,对旅行日志、银行账目、书信往来等各种史料做了精细的文本分析。在《法国大革命前夕的图书世界》中,达恩顿通过对众多城市和人物故事的娓娓道来,将启蒙运动、大众阅读与近代贸易结合,描绘了塑造今日世界的革命性变革酝酿之时的历史微观图景。

·新文化史开拓者林恩·亨特鼎力推荐;北京大学高毅教授倾力翻译

《法国大革命前夕的图书世界》英文版出版后,引起国内外学者的广泛关注和推荐。新文化史的开拓者林恩·亨特(Lynn Hunt)称赞到:“只有⼀位故事⼤师(达恩顿)才能为18世纪的书籍世界注⼊如此鲜活的⽣命。”耶鲁大学教授约翰·梅里曼(John Merriman)更称罗伯特·达恩顿的研究创造了“⼀种思想的社会史”,是“这个时代乃⾄任何时代最为优秀的历史学家之⼀”。本书由北京大学教授、著名历史学家高毅领衔翻译。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

《法国大革命前夕的图书世界》是新文化史大家、书籍史权威、《屠猫狂欢》作者罗伯特·达恩顿的最新作品。

故事围绕⼀位来自瑞士的图书销售代表展开。1778年夏日的⼀天,29岁的让-弗朗索瓦·法瓦尔热动身上马,开启了⼀趟环绕大半个法国的公务旅行。他受雇于纳沙泰尔出版社,任务是拜访沿途书店,推销书籍、查收账目、安排货运、调查市场。在历时五个多月的行程中,他翻越汝拉山脉,沿罗讷河直抵地中海,横穿法国中部地区,途径里昂、马赛、图卢兹等重要城镇。法瓦尔热详细记录了沿途经历。这份珍贵的旅行日志无异于⼀场18世纪法国外省出版市场及图书贸易的导览。与它同样完好⽆缺地保存在纳沙泰尔出版社档案中的,还有上千份内容翔实的信件、银⾏账⽬、交易记录,涉及出版业有关的各⾊⼈群。罗伯特·达恩顿充分利⽤这批宝藏,在本书中描绘了⼀个处于历史重要关头的,⼈物鲜活、⽣机勃勃的图书世界。达恩顿⽤精彩的浸⼊式书写带读者走进图书贸易的哥哥环节,并亲历竞争激烈且秩序混乱的18世纪图书世界。当时市场上流通的是什么书籍?这些图书怎样到达读者手中?通过回答以上两个问题,《法国大革命前夕的图书世界》为读者铺陈了变革前夕法国社会阅读和基层人民生活的全景画卷,以及塑造今日世界的革命性变革酝酿之时的历史微观图景。

罗伯特·达恩顿是闻名遐迩的新⽂化史研究专家,始终致⼒于书籍史和⽂化史的研究。他的代表作品《屠猫狂欢》被奉为标志着新⽂化史理论和研究⽅法⽇臻成熟的经典之作。《法国大革命前夕的图书世界》是达恩顿时隔⼋年推出的最新英⽂作品,也是中⽂世界时隔⼋年再次推出达恩顿的新作。这本书可谓是达恩顿书籍史研究的集⼤成之作,是⼀部真正结合了书籍、⼈物和思想的社会⽂化史。

·浸入式写作,见证法国大革命前夜基层社会的混乱与生机

《法国大革命前夕的图书世界》以一位图书销售代表1778年的环法之旅为主线,用浸入式写作带读者亲历图书贸易的各个环节,感受出版业的激烈竞争和大众高涨的阅读热情。作者达恩顿利用丰富的纳沙泰尔出版社档案材料让法国大革命前的图书世界重焕生机。在这里,书商们为了实现销售在乡镇奔走,贸易路线受政令影响不断改变,关于图书需求的情报飞速流转。他们把满族读者的需求当作生意努力经营,谁也没有想到自己正在为一场革命做准备。

·五十年档案研究之结晶,全面复原图书世界的真实状况

罗伯特·达恩顿钻研纳沙泰尔出版社档案半个世纪,对旅行日志、银行账目、书信往来等各种史料做了精细的文本分析。在《法国大革命前夕的图书世界》中,达恩顿通过对众多城市和人物故事的娓娓道来,将启蒙运动、大众阅读与近代贸易结合,描绘了塑造今日世界的革命性变革酝酿之时的历史微观图景。

·新文化史开拓者林恩·亨特鼎力推荐;北京大学高毅教授倾力翻译

《法国大革命前夕的图书世界》英文版出版后,引起国内外学者的广泛关注和推荐。新文化史的开拓者林恩·亨特(Lynn Hunt)称赞到:“只有⼀位故事⼤师(达恩顿)才能为18世纪的书籍世界注⼊如此鲜活的⽣命。”耶鲁大学教授约翰·梅里曼(John Merriman)更称罗伯特·达恩顿的研究创造了“⼀种思想的社会史”,是“这个时代乃⾄任何时代最为优秀的历史学家之⼀”。本书由北京大学教授、著名历史学家高毅领衔翻译。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

《法国大革命前夕的图书世界》是新文化史大家、书籍史权威、《屠猫狂欢》作者罗伯特·达恩顿的最新作品。

故事围绕⼀位来自瑞士的图书销售代表展开。1778年夏日的⼀天,29岁的让-弗朗索瓦·法瓦尔热动身上马,开启了⼀趟环绕大半个法国的公务旅行。他受雇于纳沙泰尔出版社,任务是拜访沿途书店,推销书籍、查收账目、安排货运、调查市场。在历时五个多月的行程中,他翻越汝拉山脉,沿罗讷河直抵地中海,横穿法国中部地区,途径里昂、马赛、图卢兹等重要城镇。法瓦尔热详细记录了沿途经历。这份珍贵的旅行日志无异于⼀场18世纪法国外省出版市场及图书贸易的导览。与它同样完好⽆缺地保存在纳沙泰尔出版社档案中的,还有上千份内容翔实的信件、银⾏账⽬、交易记录,涉及出版业有关的各⾊⼈群。罗伯特·达恩顿充分利⽤这批宝藏,在本书中描绘了⼀个处于历史重要关头的,⼈物鲜活、⽣机勃勃的图书世界。达恩顿⽤精彩的浸⼊式书写带读者走进图书贸易的哥哥环节,并亲历竞争激烈且秩序混乱的18世纪图书世界。当时市场上流通的是什么书籍?这些图书怎样到达读者手中?通过回答以上两个问题,《法国大革命前夕的图书世界》为读者铺陈了变革前夕法国社会阅读和基层人民生活的全景画卷,以及塑造今日世界的革命性变革酝酿之时的历史微观图景。

新世纪第一个十年小说研究 豆瓣

作者:

邵燕君

北京大学出版社

2016

- 1

本书以新世纪第一个十年为界,对这一时段重要的文学创作、文学现象、文学潮流进行了系统的梳理、深入的解读、独立的评价;对于“传统主流文学”生产机制的危机、“纯文学意识形态”的负面影响、现实主义困境等问题,进行了深入反思;在对“80后青春文学”、网络文学的发展及其内部机制正面接纳并深入考察的基础上,对它们与“传统主流文学”的对抗、博弈关系进行深度描述,并努力寻找这些依托于新机制、新媒介的文学与“传统主流文学”对话的可能,以及与文学史的对接点,从而对于未来“主流文学”的重建,提出了富有创见的设想。

在轮下 豆瓣

Unterm Rad

8.4 (53 个评分)

作者:

[德] 赫尔曼·黑塞

译者:

张佑中

上海译文出版社

2007

- 7

赫尔曼·黑塞(1877-1962),德国作家,1946年获得诺贝尔文学奖。《在轮下》是作者的早期作品。

小说叙述的故事是:主人公汉斯自幼聪颖过人,勤奋好学,被大家视为神童。他被送入一个神学院学习,受大家庭和社会的影响,他功名心切,在与世隔绝的学校里拼命学习,没有半点空闲,身心健康受到损害。同学赫尔曼生性倔强,蔑视功名,为学校不容;而汉斯觉得只有赫尔曼才是知己。汉斯用功过度,身体衰弱,成绩倒退;学校把这些归罪于赫尔曼。赫尔曼被学校开除,汉斯更感孤单,不时受到老师的训斥和同学的耻笑,之后得了神经衰弱症,使他无法继续学业,只得返回家乡当钳工为生。社会的歧视和生活的失意使他觉得仿佛跌在无情而庞大的车轮下。

这是一部控诉德国旧的教育制度的小说,被认为有浓厚的自传色彩。

小说叙述的故事是:主人公汉斯自幼聪颖过人,勤奋好学,被大家视为神童。他被送入一个神学院学习,受大家庭和社会的影响,他功名心切,在与世隔绝的学校里拼命学习,没有半点空闲,身心健康受到损害。同学赫尔曼生性倔强,蔑视功名,为学校不容;而汉斯觉得只有赫尔曼才是知己。汉斯用功过度,身体衰弱,成绩倒退;学校把这些归罪于赫尔曼。赫尔曼被学校开除,汉斯更感孤单,不时受到老师的训斥和同学的耻笑,之后得了神经衰弱症,使他无法继续学业,只得返回家乡当钳工为生。社会的歧视和生活的失意使他觉得仿佛跌在无情而庞大的车轮下。

这是一部控诉德国旧的教育制度的小说,被认为有浓厚的自传色彩。

什么是真实? 豆瓣

Che cos'è reale? La scomparsa di Majorana

8.1 (11 个评分)

作者:

[意]吉奥乔·阿甘本

译者:

温琰

/

WUXU 校

拜德雅丨长江文艺出版社

2020

- 编辑推荐 -

★埃托雷·马约拉纳——意大利理论物理学家,费米眼中“能与伽利略和牛顿比肩,却不通人情事理的天才”。

★他的离奇失踪事件引发了本书关于“真实”问题的精彩哲学讨论,是物理学与哲学的一次美妙邂逅。

★“我们一旦假定一个系统的真实状态本身是不可认知的,统计模型就变得不可或缺,并且只能取代现实。”

★堪称阿兰·巴迪欧《追寻消失的真实》“姊妹篇”。不同的是,巴迪欧运用了数学理论,阿甘本则从物理学角度切入。

★特别附录马约拉纳放弃发表的文章《统计规律在物理学和社会科学中的价值》。

- 内容简介 -

1938年3月25日晚上十点半,埃托雷·马约拉纳在那不勒斯登上了提莱尼亚公司的蒸汽船,出发前往巴勒莫。当时他已在那不勒斯大学教了一年的理论物理学。从船出发的那一刻起,这位同代物理学家中的佼佼者就消失了,仅留下些无从查证的传闻和推测。

我们想作出的假设是,如果量子力学有赖于实在必须被概率性遮蔽的惯例,那么失踪就是真实从概率计算中逃脱并不容置疑地被确定为真实的唯一方式。马约拉纳让自己成为真实的本质在当代物理学概率性的宇宙中一个典范的独特符号,并以这种方式制造了一个既绝对真实,又不太可能的事件。在1938年3月的夜晚,他决定消失得无影无踪,并让关于自己失踪的线索变得扑朔迷离、无法验证。他以此行动向科学提出了一个迄今仍然难以回答又无可逃避的问题:什么是真实?

★埃托雷·马约拉纳——意大利理论物理学家,费米眼中“能与伽利略和牛顿比肩,却不通人情事理的天才”。

★他的离奇失踪事件引发了本书关于“真实”问题的精彩哲学讨论,是物理学与哲学的一次美妙邂逅。

★“我们一旦假定一个系统的真实状态本身是不可认知的,统计模型就变得不可或缺,并且只能取代现实。”

★堪称阿兰·巴迪欧《追寻消失的真实》“姊妹篇”。不同的是,巴迪欧运用了数学理论,阿甘本则从物理学角度切入。

★特别附录马约拉纳放弃发表的文章《统计规律在物理学和社会科学中的价值》。

- 内容简介 -

1938年3月25日晚上十点半,埃托雷·马约拉纳在那不勒斯登上了提莱尼亚公司的蒸汽船,出发前往巴勒莫。当时他已在那不勒斯大学教了一年的理论物理学。从船出发的那一刻起,这位同代物理学家中的佼佼者就消失了,仅留下些无从查证的传闻和推测。

我们想作出的假设是,如果量子力学有赖于实在必须被概率性遮蔽的惯例,那么失踪就是真实从概率计算中逃脱并不容置疑地被确定为真实的唯一方式。马约拉纳让自己成为真实的本质在当代物理学概率性的宇宙中一个典范的独特符号,并以这种方式制造了一个既绝对真实,又不太可能的事件。在1938年3月的夜晚,他决定消失得无影无踪,并让关于自己失踪的线索变得扑朔迷离、无法验证。他以此行动向科学提出了一个迄今仍然难以回答又无可逃避的问题:什么是真实?

神话 豆瓣

Mythos

8.1 (14 个评分)

作者:

[英]斯蒂芬·弗莱(Stephen Fry)

译者:

黄天怡

浙江教育出版社·湛庐文化

2020

- 8

● 《神话》和《英雄》是英国喜剧大师、有声书领域的国宝级人物“油炸叔”斯蒂芬·弗莱为成人重新讲述的希腊神话。在这套书中,斯蒂芬·弗莱以作为演员和作家的双重身份,重新梳理了希腊神话的脉络,并用戏剧线索将它们串联起来,彻底摒除了希腊神话的生硬感和学术感,为希腊神话赋予了更加丰富的情节、更加鲜明的个性和具有吸引力的电影质感。

● 《神话》可以说是由希腊众神组成的一个“复仇者联盟”,在这些故事中:

宙斯与普罗米修斯本是一对好基友;

赫尔墨斯是一个有无数坏点子的鬼灵精;

雅典娜是一位美貌与智慧并存的好神明;

法厄同是一个受到排挤的自卑少年;

赫拉是一位身居高位却一直以打击“小三”为己任的妒后;

不同代际的神总是被“复仇者联盟”推翻;

……

可以说,希腊神话是一个巨大的宝库,而斯蒂芬·弗莱就是一位幽默的宝库引路人,带领我们去看它究竟有多迷人、多有趣。

[编辑推荐]

● 写给成人的希腊神话!英式冷幽默,戏剧感爆棚,像看英剧一样读神话!

本书精心筛选了戏剧材料,为希腊神话赋予了更加丰富的情节、更加鲜明的个性和具有吸引力的电影质感,让你沉迷情节而又不会因为众多人物名字而混乱。

● 用现代性的语言书写,充满英式幽默,自带官方吐槽,彻底摆脱希腊神话的枯燥和学术感。

● 梳理出清晰的主干结构和时间线,用戏剧线索串联起来,告别希腊神话的混乱逻辑!

● 英国喜剧大师、《哈利·波特》有声书朗读者“油炸叔”斯蒂芬·弗莱重述希腊神话!

作者斯蒂芬·弗莱是著名喜剧演员、英国喜剧终身成就奖获得者,也是《哈利·波特》英文版有声书的朗读者;他还是一位知名的作家,其作品曾被改编成电影。可以说,作者将电影的戏剧张力和作家的凝练笔力都凝聚在了本书中。

● 著名主持人、中国传媒大学教授张绍刚,著名演员任素汐,中国当代知名艺术家、观念摄影师马良,知名摄影家严明,知名话剧演员刘畅,复旦大学中文系教授严锋联袂推荐!

● 从词源方面入手,带你了解希腊神话与现代社会和生活千丝万缕的关系!

● 湛庐文化出品。

● 《神话》可以说是由希腊众神组成的一个“复仇者联盟”,在这些故事中:

宙斯与普罗米修斯本是一对好基友;

赫尔墨斯是一个有无数坏点子的鬼灵精;

雅典娜是一位美貌与智慧并存的好神明;

法厄同是一个受到排挤的自卑少年;

赫拉是一位身居高位却一直以打击“小三”为己任的妒后;

不同代际的神总是被“复仇者联盟”推翻;

……

可以说,希腊神话是一个巨大的宝库,而斯蒂芬·弗莱就是一位幽默的宝库引路人,带领我们去看它究竟有多迷人、多有趣。

[编辑推荐]

● 写给成人的希腊神话!英式冷幽默,戏剧感爆棚,像看英剧一样读神话!

本书精心筛选了戏剧材料,为希腊神话赋予了更加丰富的情节、更加鲜明的个性和具有吸引力的电影质感,让你沉迷情节而又不会因为众多人物名字而混乱。

● 用现代性的语言书写,充满英式幽默,自带官方吐槽,彻底摆脱希腊神话的枯燥和学术感。

● 梳理出清晰的主干结构和时间线,用戏剧线索串联起来,告别希腊神话的混乱逻辑!

● 英国喜剧大师、《哈利·波特》有声书朗读者“油炸叔”斯蒂芬·弗莱重述希腊神话!

作者斯蒂芬·弗莱是著名喜剧演员、英国喜剧终身成就奖获得者,也是《哈利·波特》英文版有声书的朗读者;他还是一位知名的作家,其作品曾被改编成电影。可以说,作者将电影的戏剧张力和作家的凝练笔力都凝聚在了本书中。

● 著名主持人、中国传媒大学教授张绍刚,著名演员任素汐,中国当代知名艺术家、观念摄影师马良,知名摄影家严明,知名话剧演员刘畅,复旦大学中文系教授严锋联袂推荐!

● 从词源方面入手,带你了解希腊神话与现代社会和生活千丝万缕的关系!

● 湛庐文化出品。

我們從未現代過 豆瓣

Nous n'avons jamais été modernes

作者:

布魯諾.拉圖

/

Bruno Latour

译者:

余曉嵐

/

林文源

…

群學

2012

- 10

本書展現宏大的企圖心,以科學為切入點,

進而企求全面檢討「現代性」這個核心問題

拉圖重新審視現代性論述中一系列的「大分裂」(自然 vs. 文化、主體 vs. 客體、事實 vs. 價值、現代的我們 vs. 傳統的他者),從而得出「我們從未現代過」這個聳人聽聞,卻又全然不同於後現代主義的重要結論。在孔恩的鉅作《科學革命的結構》出版五十週年的今天,閱讀拉圖的《我們從未現代過》,更可以深切感受到「科技研究」(STS)所走過一段漫長而引人入勝的思想旅程。

《我們從未現代過》的重要性,在於提出理解自然與社會存在關係的新本體論架構,這提供了人們另一種理解歷史與世界的方法。本書法文版自1991年問世以來,迄今已被譯為二十多國語言,在二十年後終於來到中文世界。所謂的經典,是能讓不同世代的人在閱讀後都得到激盪與啟發,而《我們從未現代過》就是這樣一部遲來的經典。

進而企求全面檢討「現代性」這個核心問題

拉圖重新審視現代性論述中一系列的「大分裂」(自然 vs. 文化、主體 vs. 客體、事實 vs. 價值、現代的我們 vs. 傳統的他者),從而得出「我們從未現代過」這個聳人聽聞,卻又全然不同於後現代主義的重要結論。在孔恩的鉅作《科學革命的結構》出版五十週年的今天,閱讀拉圖的《我們從未現代過》,更可以深切感受到「科技研究」(STS)所走過一段漫長而引人入勝的思想旅程。

《我們從未現代過》的重要性,在於提出理解自然與社會存在關係的新本體論架構,這提供了人們另一種理解歷史與世界的方法。本書法文版自1991年問世以來,迄今已被譯為二十多國語言,在二十年後終於來到中文世界。所謂的經典,是能讓不同世代的人在閱讀後都得到激盪與啟發,而《我們從未現代過》就是這樣一部遲來的經典。

奇云 豆瓣

The Marvelous Clouds: Toward a Philosophy of Elemental Media

6.5 (8 个评分)

作者:

[美]约翰·杜海姆·彼得斯

译者:

邓建国

复旦大学出版社

2020

何谓云之奇?似有似无,亦真亦幻,难以名状。

何以知云之奇?可以用眼看(身体),可以用笔画(技艺),可以用望远镜观测(技术)。若无眼睛、画笔、望远镜,便不知云之奇。有了它们,关于奇云的描述与记录,汇聚成文化之河,流经时空。

彼得斯问道:若无船舶,海洋是否已经神秘?若无火种,自然是否依然狂暴?若无时钟和历法,时间该如何感知?若无书写,人类是否依然蒙昧?……他往来于古今中外,穿梭于学科之林,用现代科学解答古老谜题:人与自然的关系究竟为何?

若无天问,难有奇云。凭一己之力,跨十数学科,彼得斯的思想实验最终凝聚成这本《奇云》,贯穿着一条中心线索——无媒介,不存在;真意却在言外:人类若能超越媒介,便超越了自身。

看透媒介,绕不开这本《奇云》。不要用力读它,让它向你舒缓绽放,如立于高山之巅,看云海翻涌,必有所悟。

何以知云之奇?可以用眼看(身体),可以用笔画(技艺),可以用望远镜观测(技术)。若无眼睛、画笔、望远镜,便不知云之奇。有了它们,关于奇云的描述与记录,汇聚成文化之河,流经时空。

彼得斯问道:若无船舶,海洋是否已经神秘?若无火种,自然是否依然狂暴?若无时钟和历法,时间该如何感知?若无书写,人类是否依然蒙昧?……他往来于古今中外,穿梭于学科之林,用现代科学解答古老谜题:人与自然的关系究竟为何?

若无天问,难有奇云。凭一己之力,跨十数学科,彼得斯的思想实验最终凝聚成这本《奇云》,贯穿着一条中心线索——无媒介,不存在;真意却在言外:人类若能超越媒介,便超越了自身。

看透媒介,绕不开这本《奇云》。不要用力读它,让它向你舒缓绽放,如立于高山之巅,看云海翻涌,必有所悟。

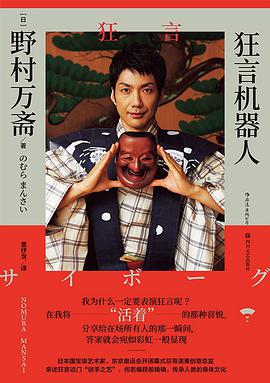

狂言机器人 豆瓣

狂言サイボーグ

作者:

[日] 野村万斋

译者:

董纾含

后浪丨四川文艺出版社

2020

- 11

梦枕貘认定的“阴阳师”、东京奥运会开闭幕式总导演兼创意总监

曾与宫崎骏、黑泽明合作,饰演过鲁迅、夏目漱石、哥斯拉,

羽生结弦也向其致敬

活跃于世界舞台,跨界影视戏剧等各领域的日本国宝级艺术家

亲述「狂言」这门世袭相传的古典艺术

分享个人家学,成长历程,创作生涯中的思想斗争 、自我挑战与突破

介绍这项传承人类身体文化、堪比“京剧”的世界非物质文化遗产

虽是“徒手之艺”,却须像机器人编程一般精确

「我为什么一定要表演狂言呢?」

「在我将“活着”的那种喜悦,分享给在场所有人的那一瞬间,答案就会宛如彩虹一般显现」

——————————————————————

📖编辑推荐

野村万斋,当代首屈一指的人气狂言师,活跃于多方舞台的跨界艺术家,被誉为日本未来的“人间国宝”。怎么看都是成功的人生,他却自比“狂言机器人”。生为狂言,在自我意识形成之前,身体里便被编入了“程序”。背负着宿命,只有在这条路上不停地走下去,才能证明自己的存在;只有不断地证明自己,才能真正地活下去。

在这本随笔集中,野村万斋分享了他的成长历程、创作焦虑、不满足的自省,以及自我挑战与突破。正如狂言,有正经,才得以欢笑。当他将宿命化为活着的原动力,生命之花已然绽放。

* * *

◎ 通过“解剖”狂言师的身体,从头到脚、由内及外地生动展示了狂言这门“徒手之艺”。

◎ 编年体讲述了个人狂言生涯的发端与修行,从武司时期的点滴到成为人气狂言师万斋。

◎ 回顾了留学英国期间尽情呼吸自由的现代空气,与来自世界各地的艺术家切磋的宝贵经历。

◎ 阶段性记录了在“狂言是也座”的创作体会与演出心得,以及在海外文化交流中的有趣见闻。

◎ 分享了在古典艺能、现代戏剧和影视表演中的尝试与探索,以及对“传统的当下”和狂言未来的思考。

◎ 字里行间流露真性情,绝美写真令人惊叹,原来他是这样的野村万斋。

* * *

#万斋OS#

「自我幼时起,狂言就被灌输进了我的身体里,它将我改造成了一台适合展现狂言艺术的计算机。」

「一年的时间里,我将头发留到了肩部,长度足够在脑后束起来。但回国后第二天我就把头发剪了。要是我解释说这是为了梳成丁髻,或许就不会有人说什么了吧?我一边在脑子里想着这些强词夺理的解释,一边惋惜地望着自己的头发像流水素面一样簌簌掉落,仿佛自己逝去的青春。」

「“我为什么一定要表演狂言呢?”当年我因为害怕师父万作,所以不敢这样问他。轮到我的儿子,他却很简单直白地问出了这个问题。我苦苦思索答案而不得,于是老实地回答道:“其实我和你想的一样。”」

📖名人推荐

很早以前我就在构思《阴阳师》的电影了,蕞初是从安倍晴明的角色开始考虑的,那时就觉得万斋先生是适当的人选。刚开始关于这部电影的讨论时,我就说,不请万斋先生演我就不干了。有了电影版之后,继续创作这个系列的小说时,我脑海中就会浮现万斋先生的晴明。

——梦枕貘

当SIS剧团的制作人向我提出“希望万斋先生出演现代剧”的请求时,万斋先生穿西装的样子便在我心中激起了一种良性的违和感。明明是现代人,身上却始终萦绕着一种与现代人十分不同、与现代生活格格不入的气质。这让我想到了留学英国时期的夏目漱石。

——三谷幸喜

表演时我非常关注细节,赋予每个动作意义,“晴明”的整个形象都变得丰富,与之前完全不同了。在滑冰时感觉到自己是生存在大自然之中的,这是以前从未有过的,好像在更广阔的世界里感受到了自己的存在。是万斋先生教给我这样去思考的。

——羽生结弦

📖内容简介

生的起点是无法选择的,而有时,人生的道路亦如此。就像他,出身于狂言世家,三岁初登舞台,从此走上“狂言机器人”的养成之路。

“我为什么一定要表演狂言呢?”

这句从未能说出口的怀疑,只有用一生的努力来寻找答案。为了毫无破绽地站立在舞台上,日复一日地在严苛的声音和身体训练中习得教养,在一呼一吸之间感受着对手的微妙。

当自由的自我意识突破传统的条条框框,便将抵达“人间狂言师”的境界。

曾与宫崎骏、黑泽明合作,饰演过鲁迅、夏目漱石、哥斯拉,

羽生结弦也向其致敬

活跃于世界舞台,跨界影视戏剧等各领域的日本国宝级艺术家

亲述「狂言」这门世袭相传的古典艺术

分享个人家学,成长历程,创作生涯中的思想斗争 、自我挑战与突破

介绍这项传承人类身体文化、堪比“京剧”的世界非物质文化遗产

虽是“徒手之艺”,却须像机器人编程一般精确

「我为什么一定要表演狂言呢?」

「在我将“活着”的那种喜悦,分享给在场所有人的那一瞬间,答案就会宛如彩虹一般显现」

——————————————————————

📖编辑推荐

野村万斋,当代首屈一指的人气狂言师,活跃于多方舞台的跨界艺术家,被誉为日本未来的“人间国宝”。怎么看都是成功的人生,他却自比“狂言机器人”。生为狂言,在自我意识形成之前,身体里便被编入了“程序”。背负着宿命,只有在这条路上不停地走下去,才能证明自己的存在;只有不断地证明自己,才能真正地活下去。

在这本随笔集中,野村万斋分享了他的成长历程、创作焦虑、不满足的自省,以及自我挑战与突破。正如狂言,有正经,才得以欢笑。当他将宿命化为活着的原动力,生命之花已然绽放。

* * *

◎ 通过“解剖”狂言师的身体,从头到脚、由内及外地生动展示了狂言这门“徒手之艺”。

◎ 编年体讲述了个人狂言生涯的发端与修行,从武司时期的点滴到成为人气狂言师万斋。

◎ 回顾了留学英国期间尽情呼吸自由的现代空气,与来自世界各地的艺术家切磋的宝贵经历。

◎ 阶段性记录了在“狂言是也座”的创作体会与演出心得,以及在海外文化交流中的有趣见闻。

◎ 分享了在古典艺能、现代戏剧和影视表演中的尝试与探索,以及对“传统的当下”和狂言未来的思考。

◎ 字里行间流露真性情,绝美写真令人惊叹,原来他是这样的野村万斋。

* * *

#万斋OS#

「自我幼时起,狂言就被灌输进了我的身体里,它将我改造成了一台适合展现狂言艺术的计算机。」

「一年的时间里,我将头发留到了肩部,长度足够在脑后束起来。但回国后第二天我就把头发剪了。要是我解释说这是为了梳成丁髻,或许就不会有人说什么了吧?我一边在脑子里想着这些强词夺理的解释,一边惋惜地望着自己的头发像流水素面一样簌簌掉落,仿佛自己逝去的青春。」

「“我为什么一定要表演狂言呢?”当年我因为害怕师父万作,所以不敢这样问他。轮到我的儿子,他却很简单直白地问出了这个问题。我苦苦思索答案而不得,于是老实地回答道:“其实我和你想的一样。”」

📖名人推荐

很早以前我就在构思《阴阳师》的电影了,蕞初是从安倍晴明的角色开始考虑的,那时就觉得万斋先生是适当的人选。刚开始关于这部电影的讨论时,我就说,不请万斋先生演我就不干了。有了电影版之后,继续创作这个系列的小说时,我脑海中就会浮现万斋先生的晴明。

——梦枕貘

当SIS剧团的制作人向我提出“希望万斋先生出演现代剧”的请求时,万斋先生穿西装的样子便在我心中激起了一种良性的违和感。明明是现代人,身上却始终萦绕着一种与现代人十分不同、与现代生活格格不入的气质。这让我想到了留学英国时期的夏目漱石。

——三谷幸喜

表演时我非常关注细节,赋予每个动作意义,“晴明”的整个形象都变得丰富,与之前完全不同了。在滑冰时感觉到自己是生存在大自然之中的,这是以前从未有过的,好像在更广阔的世界里感受到了自己的存在。是万斋先生教给我这样去思考的。

——羽生结弦

📖内容简介

生的起点是无法选择的,而有时,人生的道路亦如此。就像他,出身于狂言世家,三岁初登舞台,从此走上“狂言机器人”的养成之路。

“我为什么一定要表演狂言呢?”

这句从未能说出口的怀疑,只有用一生的努力来寻找答案。为了毫无破绽地站立在舞台上,日复一日地在严苛的声音和身体训练中习得教养,在一呼一吸之间感受着对手的微妙。

当自由的自我意识突破传统的条条框框,便将抵达“人间狂言师”的境界。

约定之冬 豆瓣

約束の冬

7.3 (13 个评分)

作者:

[日] 宫本辉

译者:

刘姿君

北京时代华文书局

2021

- 1

《约定之冬》是宫本辉经典的长篇小说代表作,本书采用双线叙事的手法,娓娓道来两个动人的故事。

十年前,二十二岁的冰见留美子,在街角被一位少年拦住,递上神秘情书,上面写着 “你见过在天上飞的蜘蛛吗?我见过。十年后的生日,我就二十六岁了。十二月五日。那天早上,我会在地图标示的地方等你。如果天气好,这里应该可以看到很多小蜘蛛起飞。到时候,我要向你求婚。谢谢你看完这封奇怪的信。— 须藤俊国”

留美子只当是恶作剧,并不理睬。情书被搁置在家中一角。 如今,十年过去了,信中约定的期限将至,少年真的在那里等待她吗?

冰见留美子的邻居上原桂二郎,是一家厨具公司老板,妻子去世后一直单身。某日,他去拜访亡妻前夫的父亲,交谈中得知,亡妻前夫芳之曾在年少时卷入一宗盗窃案,并摔坏了昂贵的怀表,他向怀表主人约定,自己长大后将赚钱赔偿,然而数年后,芳之在工作时意外身亡,只留下妻子和一个儿子。就这样,桂二郎受亡妻前夫父亲的委托,帮忙寻找当年怀表的主人……

一封神秘的情书,一笔寻找失主的赔款……等待的留美子和寻找的桂二郎,两起看似不相关的事件,随着故事的开展,慢慢地如蛛丝般纵横交错,由“约定”所引发的人与人之间的分离、相逢、相爱、背叛、束缚也慢慢浮现……

十年前,二十二岁的冰见留美子,在街角被一位少年拦住,递上神秘情书,上面写着 “你见过在天上飞的蜘蛛吗?我见过。十年后的生日,我就二十六岁了。十二月五日。那天早上,我会在地图标示的地方等你。如果天气好,这里应该可以看到很多小蜘蛛起飞。到时候,我要向你求婚。谢谢你看完这封奇怪的信。— 须藤俊国”

留美子只当是恶作剧,并不理睬。情书被搁置在家中一角。 如今,十年过去了,信中约定的期限将至,少年真的在那里等待她吗?

冰见留美子的邻居上原桂二郎,是一家厨具公司老板,妻子去世后一直单身。某日,他去拜访亡妻前夫的父亲,交谈中得知,亡妻前夫芳之曾在年少时卷入一宗盗窃案,并摔坏了昂贵的怀表,他向怀表主人约定,自己长大后将赚钱赔偿,然而数年后,芳之在工作时意外身亡,只留下妻子和一个儿子。就这样,桂二郎受亡妻前夫父亲的委托,帮忙寻找当年怀表的主人……

一封神秘的情书,一笔寻找失主的赔款……等待的留美子和寻找的桂二郎,两起看似不相关的事件,随着故事的开展,慢慢地如蛛丝般纵横交错,由“约定”所引发的人与人之间的分离、相逢、相爱、背叛、束缚也慢慢浮现……

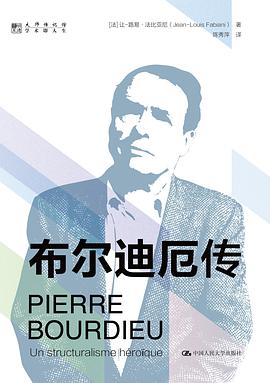

布尔迪厄传 豆瓣

Pierre Bourdieu. Un structuralisme héroïque

作者:

[法] 让-路易·法比尼亚(Jean-Louis,Fabian)

译者:

陈秀萍

中国人民大学出版社

2021

- 1

作为伟大的社会学家,布尔迪厄的著作在世界各地取得了成功,但其身为社会学宗师的盛名,有时反而遮蔽了其著作思想的真正面目,对布尔迪厄著作的解读,并非总能切中理论核心,引人正确思考其许多经典概念。不同于一般学界以精英知识分子方法诠释布尔迪厄理论,作为布尔迪厄的学生,法国社会学家让-路易·法比亚尼尝试用布尔迪厄自行创造的分析工具来解释布尔迪厄思想,这本书重新发现了大师从未示人、深处暗藏的思想灵光,开启了一条思考布尔迪厄、反思社会学的新理路。本书分成三部分:首先,将分析三个基本概念(场域、关系以及文化资本),以及三者同时应用时所产生的修正与困难。第二部分,则针对布尔迪厄独到的方法论与叙事方式,这两者既激发出种种概念生机,也导致诸多诠释上的暧昧。第三部分,则是借着政治活动、痛苦与爱等议题来描绘一位社会学家的生平,以及一名开辟出新天地的知识英雄的主要轮廓。本书尝试同时顾及两个方面,一是针对布尔迪厄理论的中心概念进行精确分析,就其理论力量与气魄而言,这一分析是理所当然的。另一方面,则是将其概念形成的经过,植入一个深具角力意味的场域中,这一做法必要且符合布尔迪厄一贯的处理方式。这是将布尔迪厄重新整合到他自己创建出来的分析架构中,这不是为了营造一种套公式的做法,而是为了将之置于透视镜下,并且检验其限制。

流俗地 豆瓣 谷歌图书 Goodreads

8.9 (80 个评分)

作者:

[马来西亚] 黎紫书

麥田出版公司

2020

- 5

國藝會馬華長篇小說專案補助,

聯合報文學獎、時報文學獎、花蹤文學獎得主黎紫書全新創作!

以人性鋪展馬來小城的俗世河流,

站在晦澀幽暗的路頭,每個人都在尋找未知的出口!

★ 王德威主編撰序,「當代小說家Ⅱ」系列新作

★ 現代版《小城畸人》,俱現精彩細密的人性書寫

「《流俗地》娓娓述說一個盲女和一座城市的故事,思索馬來西亞社會華人的命運。黎紫書為當代馬華文學注入少見的溫情,也為自己多年與黑暗周旋的創作之路,寫下一則柳暗花明的寓言。 」

——王德威(美國哈佛大學Edward C. Henderson講座教授)

//

除非有一天你們親自嚐到那滋味,

否則永遠不會明白自己錯過的是什麼。

俗世裡沒有動人的童話;

飄蕩至黯黑深處,該如何捕捉那一抹天光?

曾對未成年女孩始亂終棄、長相俊俏的大輝,

一個被訛傳已死之人,竟輾轉歸鄉,活生生出現在大街上?

天資聰穎的盲女銀霞,進入盲人院學習,

摸索光亮的路上,靈魂卻捨棄肉身,墜入無邊黑暗;

離鄉從業的印度仔律師,生命竟於三十六歲遭人暗殺,猛然截斷;

爽朗的馬票嫂年輕時離開軟弱丈夫、改嫁有錢黑道,

苦盡甘來後卻終結於失智症……

銀霞、細輝、拉祖自小一同長大的「鐵三角」,

歷經生命碌碌坎坷的拖磨,該如何尋找各自人生的出口?

「你們不覺得嗎?我們長大了。」

「長大了是怎麼回事呢?」

「就是世故了。怕雨打風吹;怕會變成落湯雞;怕感冒,怕生病。」

「長大就是開始意識到現實,會去想像將來了。」

小說以馬來西亞錫都,被居民喊作「樓上樓」的小社會拉開序幕。講述其中市井小民的俗務俗事,迂迴曲折的情節,彷彿召喚生命中至關重要的小事。

在「樓上樓」的他們如風中之燭,看似脆弱實則強韌,一旦離開,便流落於人海各自漂流;彷彿走的那一日也意味著困境已渡,人生到了寬敞地,再不需要人相濡以沫。作者融合熱帶國度的風土民情、政治時局,人們追憶往事,每翻開一頁像是自己被時光推到了局外,旁觀著當年的自己。這裡的雨下得頻繁,人生不少重要的事好像都是在雨中發生。那些記憶如今被掀開來感覺依然溼淋淋,即便乾了,也像泡了水的書本,紙張全蕩起波紋,難以平復。

《流俗地》以跳接時空的敘事手法,為各個角色穿針引線,每一短篇看似獨立卻又連續,這些小城人物在生命狂流裡載浮載沉,薄涼活著,無聲老去。他們冷眼、坎坷、孤寂、擁有短暫歡樂,卻都像電光石火,剎那間便走到時間盡頭,看俗世的風吹透灼熱的倉皇人生。

聯合報文學獎、時報文學獎、花蹤文學獎得主黎紫書全新創作!

以人性鋪展馬來小城的俗世河流,

站在晦澀幽暗的路頭,每個人都在尋找未知的出口!

★ 王德威主編撰序,「當代小說家Ⅱ」系列新作

★ 現代版《小城畸人》,俱現精彩細密的人性書寫

「《流俗地》娓娓述說一個盲女和一座城市的故事,思索馬來西亞社會華人的命運。黎紫書為當代馬華文學注入少見的溫情,也為自己多年與黑暗周旋的創作之路,寫下一則柳暗花明的寓言。 」

——王德威(美國哈佛大學Edward C. Henderson講座教授)

//

除非有一天你們親自嚐到那滋味,

否則永遠不會明白自己錯過的是什麼。

俗世裡沒有動人的童話;

飄蕩至黯黑深處,該如何捕捉那一抹天光?

曾對未成年女孩始亂終棄、長相俊俏的大輝,

一個被訛傳已死之人,竟輾轉歸鄉,活生生出現在大街上?

天資聰穎的盲女銀霞,進入盲人院學習,

摸索光亮的路上,靈魂卻捨棄肉身,墜入無邊黑暗;

離鄉從業的印度仔律師,生命竟於三十六歲遭人暗殺,猛然截斷;

爽朗的馬票嫂年輕時離開軟弱丈夫、改嫁有錢黑道,

苦盡甘來後卻終結於失智症……

銀霞、細輝、拉祖自小一同長大的「鐵三角」,

歷經生命碌碌坎坷的拖磨,該如何尋找各自人生的出口?

「你們不覺得嗎?我們長大了。」

「長大了是怎麼回事呢?」

「就是世故了。怕雨打風吹;怕會變成落湯雞;怕感冒,怕生病。」

「長大就是開始意識到現實,會去想像將來了。」

小說以馬來西亞錫都,被居民喊作「樓上樓」的小社會拉開序幕。講述其中市井小民的俗務俗事,迂迴曲折的情節,彷彿召喚生命中至關重要的小事。

在「樓上樓」的他們如風中之燭,看似脆弱實則強韌,一旦離開,便流落於人海各自漂流;彷彿走的那一日也意味著困境已渡,人生到了寬敞地,再不需要人相濡以沫。作者融合熱帶國度的風土民情、政治時局,人們追憶往事,每翻開一頁像是自己被時光推到了局外,旁觀著當年的自己。這裡的雨下得頻繁,人生不少重要的事好像都是在雨中發生。那些記憶如今被掀開來感覺依然溼淋淋,即便乾了,也像泡了水的書本,紙張全蕩起波紋,難以平復。

《流俗地》以跳接時空的敘事手法,為各個角色穿針引線,每一短篇看似獨立卻又連續,這些小城人物在生命狂流裡載浮載沉,薄涼活著,無聲老去。他們冷眼、坎坷、孤寂、擁有短暫歡樂,卻都像電光石火,剎那間便走到時間盡頭,看俗世的風吹透灼熱的倉皇人生。

福柯:关键概念 豆瓣

Michel Foucault: Key Concepts

9.2 (21 个评分)

作者:

[美]狄安娜·泰勒 编

译者:

庞弘

拜德雅丨重庆大学出版社

2020

- 1

- 编辑推荐 -

★米歇尔·福柯:“我认为自己更像是一位实验者,而不是一名理论家。”

★这一事实愈发为时间所证明:福柯非体系、非传统的思想实验是对我们时代卓有成效的检验,如果未能理解福柯,我们甚至不能理解自己的生死爱欲。

★权力(power)、自由(freedom)、主体性(subjectivity),十二位福柯研究专家经由这三大关键概念涉入福柯思想的腹地,全面解析福柯留下的丰富思想遗产,为我们勾勒出理解福柯——理解我们自己的线索。在思想地图的意义上,本书真正做到了深入浅出,给出了深刻而明晰的指引。

★米歇尔·福柯:“据我所信,人类存在的意义之一——人类的自由之源——是绝不接受任何确定无疑、不可触碰、显而易见、稳固不变的东西。现实的任何方面都不应成为束缚我们的权威和非人道的律令。”

- 内容简介 -

权力(power)、自由(freedom)、主体性(subjectivity),十二位福柯研究专家经由这三大关键概念涉入福柯思想的腹地,全面解析福柯留下的丰富思想遗产,为我们勾勒出理解福柯——理解我们自己的线索。在思想地图的意义上,本书真正做到了深入浅出,给出了深刻而明晰的指引。

本书由一篇《导论》和三个部分(共计十二章)组成,辅之以精练的生平年表和详尽的参考文献。

本书重申福柯的现实意义:促使人们去质疑貌似“必然如此”的当下境况,由此而敞开主体存在的丰富可能。在此基础上,本书强调,对“权力”、“自由”和“主体性”这三个环环相扣的概念加以深入思考和再度阐释,将成为建构新的思考和行动方式,进而对种种“支配”与“压抑”加以抵抗的最重要路径。

★米歇尔·福柯:“我认为自己更像是一位实验者,而不是一名理论家。”

★这一事实愈发为时间所证明:福柯非体系、非传统的思想实验是对我们时代卓有成效的检验,如果未能理解福柯,我们甚至不能理解自己的生死爱欲。

★权力(power)、自由(freedom)、主体性(subjectivity),十二位福柯研究专家经由这三大关键概念涉入福柯思想的腹地,全面解析福柯留下的丰富思想遗产,为我们勾勒出理解福柯——理解我们自己的线索。在思想地图的意义上,本书真正做到了深入浅出,给出了深刻而明晰的指引。

★米歇尔·福柯:“据我所信,人类存在的意义之一——人类的自由之源——是绝不接受任何确定无疑、不可触碰、显而易见、稳固不变的东西。现实的任何方面都不应成为束缚我们的权威和非人道的律令。”

- 内容简介 -

权力(power)、自由(freedom)、主体性(subjectivity),十二位福柯研究专家经由这三大关键概念涉入福柯思想的腹地,全面解析福柯留下的丰富思想遗产,为我们勾勒出理解福柯——理解我们自己的线索。在思想地图的意义上,本书真正做到了深入浅出,给出了深刻而明晰的指引。

本书由一篇《导论》和三个部分(共计十二章)组成,辅之以精练的生平年表和详尽的参考文献。

本书重申福柯的现实意义:促使人们去质疑貌似“必然如此”的当下境况,由此而敞开主体存在的丰富可能。在此基础上,本书强调,对“权力”、“自由”和“主体性”这三个环环相扣的概念加以深入思考和再度阐释,将成为建构新的思考和行动方式,进而对种种“支配”与“压抑”加以抵抗的最重要路径。

一弦琴 豆瓣

一絃の琴

8.9 (7 个评分)

作者:

[日本] 宫尾登美子

译者:

曹逸冰

吉林出版集团有限责任公司

2014

- 9

★最传奇的直木奖获奖作,被列为所有日本大学生的必读书目。

◆太宰治奖、直木奖、吉川英治奖多项日本重要文学奖得主——宫尾登美子,经多年资料搜集与采访,耗时17年,5度重写,亲手撕毁1000多张稿纸,终于写成这部感人的伟大小说。

◆这琴,已变成她的心, 她的灵魂,她愿用尽 毕生气力雕琢属于自己的美──

◆日本女子独有的精神与美感,就这样跃然纸上。

◆2014年中文简体版,多次改编成舞台剧与NHK连续剧。

这看起来像不可思议的传奇,其实是个真实的故事。

一弦琴只有一根弦,虽然构造极其简单,却能弹奏出千变万化的音律。由于学习这门古老琴艺需要倾尽一生心血磨练,到了明治时期,掌握它的琴师已经屈指可数,而继承一弦琴宗师唯一真传的,仅有苗一人。一弦琴的命运,差点就此永远画上休止符,直到另一名女子兰子也与琴结下难舍缘分。

苗与兰子这两位有着复杂感情纠葛的师徒,在那个动荡而压抑的年代,凭借着令人战栗的韧性与执著,把彼此不同的灵魂弹入琴中,并最终将一弦琴的文化写进历史。

被誉为日本最具时代灵魂的小说家──宫尾登美子,深深为一弦琴的传承触动,经过多年的资料搜集与采访,耗时17年,5度重写,亲手撕毁1000多张稿纸,终于写下了《一弦琴》这部横跨三代女性的感人小说,为读者呈现出日本女子独有的精神与美感。

◆太宰治奖、直木奖、吉川英治奖多项日本重要文学奖得主——宫尾登美子,经多年资料搜集与采访,耗时17年,5度重写,亲手撕毁1000多张稿纸,终于写成这部感人的伟大小说。

◆这琴,已变成她的心, 她的灵魂,她愿用尽 毕生气力雕琢属于自己的美──

◆日本女子独有的精神与美感,就这样跃然纸上。

◆2014年中文简体版,多次改编成舞台剧与NHK连续剧。

这看起来像不可思议的传奇,其实是个真实的故事。

一弦琴只有一根弦,虽然构造极其简单,却能弹奏出千变万化的音律。由于学习这门古老琴艺需要倾尽一生心血磨练,到了明治时期,掌握它的琴师已经屈指可数,而继承一弦琴宗师唯一真传的,仅有苗一人。一弦琴的命运,差点就此永远画上休止符,直到另一名女子兰子也与琴结下难舍缘分。

苗与兰子这两位有着复杂感情纠葛的师徒,在那个动荡而压抑的年代,凭借着令人战栗的韧性与执著,把彼此不同的灵魂弹入琴中,并最终将一弦琴的文化写进历史。

被誉为日本最具时代灵魂的小说家──宫尾登美子,深深为一弦琴的传承触动,经过多年的资料搜集与采访,耗时17年,5度重写,亲手撕毁1000多张稿纸,终于写下了《一弦琴》这部横跨三代女性的感人小说,为读者呈现出日本女子独有的精神与美感。

关于陀思妥耶夫斯基的六次讲座 豆瓣

9.1 (34 个评分)

作者:

[法] 安德烈·纪德

译者:

余中先

人民文学出版社

2019

- 3

《关于陀思妥耶夫斯基的六次讲座》是法国著名作家安德烈•纪德研究陀思妥耶夫斯基的经典著作。

本书是纪德1922年所作的关于陀氏的六次讲座。在这一系列讲座中,纪德主要的关注点是陀思妥耶夫斯基的思想如何以“文学”的方式表达出来,他通过解读陀氏的书信和小说文本,层层剖析了陀氏的文学思想以及艺术风格。他深入到陀氏及其塑造的人物的内心世界,发现了谦卑与傲慢的相互转化、人物思想的二重性等陀氏创作的主要特点。

本书是纪德1922年所作的关于陀氏的六次讲座。在这一系列讲座中,纪德主要的关注点是陀思妥耶夫斯基的思想如何以“文学”的方式表达出来,他通过解读陀氏的书信和小说文本,层层剖析了陀氏的文学思想以及艺术风格。他深入到陀氏及其塑造的人物的内心世界,发现了谦卑与傲慢的相互转化、人物思想的二重性等陀氏创作的主要特点。