farseer - 标记

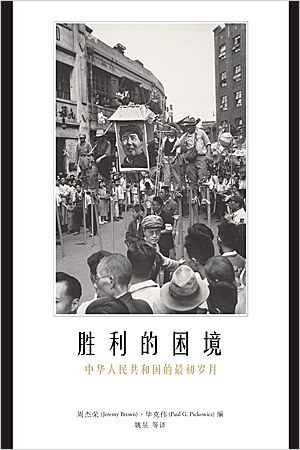

勝利的困境 豆瓣 谷歌图书 Goodreads

Dilemmas of Victory: The Early Years of the People's Republic of China

作者:

周傑榮(Jeremy Brown)

/

畢克偉(Paul G. Pickowicz)

译者:

姚昱 等

中文大學出版社

2011

- 7

中華人民共和國建國初期,是一個既充滿了希望與熱情、又充斥着恐懼與疑慮的階段,與其後政治運動接踵而來的時段相比,共和國的最初幾年,又是一個容易為人忽視的時期。這本論文集關注的焦點,正是1949–1953 年新政權這段早期的歷史。全書共分四個部分:第一部分“城市接管”,關注新政權對城市的接管過程與策略;第二部分“佔領外圍”,討論中共對西藏、新疆、大連等地的佔領過程;第三部分“適應環境變遷的文化”,探討文化工作者對新政權的反應與調適;第四部分“家族策略”,觀察幾個家族在新政權的命運變遷。

以往的研究主要關注共產黨的政策是怎樣被制定和執行的,而本書則主要關注這些政策是怎樣為人們所感受的。不同於其他研究精英政治和決策過程的著作,本書更加關注不同背景的人在與政權互動的過程中發生了什麼,關注新政權的建立怎樣影響和改變了普通人的工作與生活,這些人包括工廠主、電影工作者、少數民族群體、相聲演員、接生婆、人類學家……本文集的作者既有魏斐德、斐宜理、周錫瑞、畢克偉、陳兼等中國研究領域內的知名學者,也有周傑榮和何凱思這樣的學術新秀。他們出色的論文展現了建國史異乎尋常的多樣性與複雜性。

以往的研究主要關注共產黨的政策是怎樣被制定和執行的,而本書則主要關注這些政策是怎樣為人們所感受的。不同於其他研究精英政治和決策過程的著作,本書更加關注不同背景的人在與政權互動的過程中發生了什麼,關注新政權的建立怎樣影響和改變了普通人的工作與生活,這些人包括工廠主、電影工作者、少數民族群體、相聲演員、接生婆、人類學家……本文集的作者既有魏斐德、斐宜理、周錫瑞、畢克偉、陳兼等中國研究領域內的知名學者,也有周傑榮和何凱思這樣的學術新秀。他們出色的論文展現了建國史異乎尋常的多樣性與複雜性。

名字之歌 豆瓣

The Song of Names: A Hero Lost, a Friendship Betrayed, A Mystery Unsolved

作者:

(英)诺曼·莱布雷希特

译者:

赵舒静

2013

- 4

故事的开始是二战时的伦敦,两个少年马丁和道维多尔成为生死之交。道维多尔是个从华沙流亡过来的小提琴手,寄居在马丁家。他们一起在被炸得七零八落的伦敦城里漫步,探险,发现悲剧和喜剧,性和罪恶。那段经历构成了他们人生中最难忘的美好时光。然而,就在道维多尔的小提琴独奏会的首演当晚,他却神秘地失踪了,这件事成了马丁几十年的心结。小说就通过几十年后马丁寻找道维多尔的故事,将过去与现在巧妙地交织在一起,揭示两个主人公走过的人生路,以及他们的经历所折射的时代变幻、人世苍凉,是一曲一唱三叹的人性之歌。

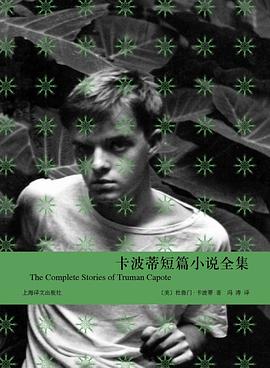

卡波蒂短篇小说全集 豆瓣

The Complete Stories of Truman Capote

7.5 (20 个评分)

作者:

[美国] 杜鲁门·卡波特

译者:

冯涛

上海译文出版社

2012

- 11

杜鲁门·卡波蒂(Truman Capote,1924—1984)堪称美国二十世纪最为著名、最具有明星效应,同时又是最饱受争议、最被严重诋毁的作家。在整个二十世纪中,唯有两位杰出的小说家真正在美国家喻户晓,那就是欧内斯特·海明威和杜鲁门·卡波蒂。尖酸刻薄的毛姆也称誉他为“第一流的文体家”。

卡波蒂一直以独特的文体独步文坛,二十岁出头即以在《时尚芭莎》杂志发表短篇小说而声名鹊起,他精雕细琢的短篇小说可以说代表了他文学上的最高成就。《短篇小说全集》将卡波蒂一生创作的短篇小说收罗齐备:从哥特、梦幻的美国南方到时髦、势利的东海岸,从纯真的乡村少年到名利场中繁华阅尽的世故名流,卡波蒂作品中所有那些令人难忘的人物和地方都在这部全集中一览无遗。《短篇小说全集》再度证明了他是短篇小说这一文学形式的当行大师,证明他不只是个文学名流,确立了他在美国文学中最为崇高的地位。

诚如美国当代著名作家兼学者雷诺兹·普莱斯在《导言》中所言:“在他最后的劫难中,这薄薄的一本短篇小说在卡波蒂看来或许只是他壮志未酬迈出的第一步;但是在表达人类感情的竞技场中,它们却代表了他最为辉煌的胜利。他的一生命运多舛,充满了苦痛,苦痛的根源首先是来自恶意玩忽职守的父亲和压根就不该生儿育女的母亲,其次也源自他对自己的纵容,不愿克服他的各种私欲,尽管如此,他仍旧在英语散文的战场上赢得了这些优秀的短篇小说,这些处于巅峰状态的作品足可以一直充当抚慰人心的不朽祷词和至福的神恩——任由每位读者免费使用。”

卡波蒂一直以独特的文体独步文坛,二十岁出头即以在《时尚芭莎》杂志发表短篇小说而声名鹊起,他精雕细琢的短篇小说可以说代表了他文学上的最高成就。《短篇小说全集》将卡波蒂一生创作的短篇小说收罗齐备:从哥特、梦幻的美国南方到时髦、势利的东海岸,从纯真的乡村少年到名利场中繁华阅尽的世故名流,卡波蒂作品中所有那些令人难忘的人物和地方都在这部全集中一览无遗。《短篇小说全集》再度证明了他是短篇小说这一文学形式的当行大师,证明他不只是个文学名流,确立了他在美国文学中最为崇高的地位。

诚如美国当代著名作家兼学者雷诺兹·普莱斯在《导言》中所言:“在他最后的劫难中,这薄薄的一本短篇小说在卡波蒂看来或许只是他壮志未酬迈出的第一步;但是在表达人类感情的竞技场中,它们却代表了他最为辉煌的胜利。他的一生命运多舛,充满了苦痛,苦痛的根源首先是来自恶意玩忽职守的父亲和压根就不该生儿育女的母亲,其次也源自他对自己的纵容,不愿克服他的各种私欲,尽管如此,他仍旧在英语散文的战场上赢得了这些优秀的短篇小说,这些处于巅峰状态的作品足可以一直充当抚慰人心的不朽祷词和至福的神恩——任由每位读者免费使用。”

进化的大脑 豆瓣 Goodreads

The Accidental Mind: How Brain Evolution Has Given Us Love, Memory, Dreams, and God

9.2 (5 个评分)

作者:

[美]戴维·J·林登

译者:

沈颖 等

上海人民出版社

2009

- 8

本书是美国约翰·霍普金斯大学神经科学系教授林登博士向公众普及脑科学知识的富于趣味性的读物。作者认为人脑是在长期进化过程中自然形成的组织系统而不是刻意设计的产物,因此将脑比作可以叠加新成分的甜筒冰淇淋。以这一思路为主线,作者介绍了大脑的构成、基本发育、感觉和感情等,进而描述脑如何支配学习、记忆和个性,如何决定性行为和性倾向,以及脑在睡眠和梦中的活动机制,还尝试性地阐述了脑功能与宗教的关系。书中穿插了不少趣事并有近50幅插图。

Complete Spanish 豆瓣

作者:

Juan Kattan-Ibarra

Teach Yourself

2010

- 1

弱者的武器 豆瓣 谷歌图书 Goodreads

Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance

7.8 (23 个评分)

作者:

[美国] 詹姆斯·C·斯科特

译者:

郑广怀

/

张敏

…

译林出版社

2007

- 1

简介:

作者通过对马来西亚农民反抗的日常形式——偷懒、装糊涂、开小差、假装顺从、偷盗、装傻卖呆、诽谤、纵火、暗中破坏等的探究,揭示出农民与榨取他们的劳动、食物、税收、租金和利益者之间的持续不断的斗争的社会学根源。作者认为,农民利用心照不宣的理解和非正式的网络,以低姿态的反抗技术进行自卫性的消耗战,用坚定强韧的努力对抗无法抗拒的不平等,以避免公开反抗的集体风险。

导读:

一部可能成为经典的令人难忘之作。

——《泰晤士报文学副刊》

任何想要了解东南亚农民社会的人都不能错过此书。

——《亚洲研究杂志》

一部卓越的著作……斯科特以其出色的工作展示了人种学报告不能也无法呈现的农民反抗外来侵犯的“全貌”……是对反抗霸权的日常形式的精彩理论和经验阐释。

——爱德华·W.萨义德

前言:

前 言

任何研究领域的局限性在与其相关研究的共有定义中最能突显出来。大量的关于农民的近期研究——包括我本人的和其他人的——都关注反抗与革命的问题。平心而论,除了关于亲属关系、仪式、耕作和语言方面一贯的标准民族志描述之外,更多的关注集中于有组织的、大规模的抗议运动,因为它们尽管只是昙花一现,却显然对国家造成了威胁。我可以想到对此类运动重要性的共有理解得以盛行的原因在于一系列相互强化的因素。对左派而言,对农民起义的过度关注显然受到越战和现在已经开始消退的左翼学术界对民族解放战争的迷恋的刺激。绝对以国家利益为中心的历史记录和档案鼓励了这种迷恋,它们从不提及农民,除非农民的行动对国家构成威胁。另一方面,农民只是作为征召、粮食生产、税收等方面的匿名“贡献者”出现在统计数字中。这种视角下的每项研究强调了不同的侧面。一些研究只能是强调外来者——预言家、激进知识分子、政党——在动员通常懒散、无组织的农民的过程中的角色。另一些研究关注的只是西方社会科学家最为熟悉那些运动——那些拥有名称、旗帜、组织机构和正式领导阶层的运动。还有一些研究,只是在精确考察那些可能在国家层面推动大规模的、结构性变迁的运动方面有所贡献。

我认为,这种视角所忽视的是这样一个简单的事实:贯穿于大部分历史过程的大多数从属阶级极少能从事公开的、有组织的政治行动,那对他们来说过于奢侈。换言之,这类运动即使不是自取灭亡,也是过于危险的。即使当选择存在时,同一目标能否用不同的策略来实现也是不清楚的。毕竟,大多数从属阶级对改变宏大的国家结构和法律缺乏兴趣,他们更关注的是霍布斯鲍姆所称的“使制度的不利……降至最低”。正式的、组织化的政治活动,即使是秘密的和革命性的,也是典型地为中产阶级和知识分子所拥有;在这一领域寻找农民政治大半会徒劳无功。并非偶然,这也是走向结论的第一步:农民阶级在政治上是无效的,除非他们被外来者组织和领导。

就其真正发生时的重要性而言,农民叛乱是相当稀少的——更不用说农民革命了。它们大多被轻而易举地粉碎,即使非常罕见地成功了,令人悲哀的是其达到的结果也很少是农民真正想要的。无论是哪种革命的成功——我并不想否认这些成果——通常都会导致一个更大的更具强制力的国家机器,它比其前任更有效地压榨农民以养肥自己。

鉴于上述原因,对我而言更为重要的是去理解可以称为农民反抗的“日常”形式的斗争——农民与试图从他们身上榨取劳动、食物、税收、租金和利益的那些人之间平淡无奇却持续不断的斗争。此类斗争的大多数形式避免了公开的集体反抗的风险。在此我能想到的这些相对的弱势群体的日常武器有:偷懒、装糊涂、开小差、假装顺从、偷盗、装傻卖呆、诽谤、纵火、暗中破坏等等。这些布莱希特式——或帅克式——的阶级斗争形式有其共同特点。它们几乎不需要协调或计划,它们利用心照不宣的理解和非正式的网络,通常表现为一种个体的自助形式,它们避免直接地、象征性地与权威对抗。了解这些平凡的反抗形式就是理解农民长期以来为保护自己的利益对抗或保守或进步的秩序所作的大多数努力。我猜想长期以来正是这类反抗最有意义和最有成效。因而,研究封建主义的历史学家布洛赫指出,相对于“农村社区顽强进行的坚韧的、沉默的斗争”而言,伟大的千年运动也只是“昙花一现”;这类斗争旨在避免对他们的生产剩余的索要和维护他们对生产资料——如耕地、林场、牧场等的所有权。这一观点肯定也适用于对新大陆奴隶制的研究。对奴隶与其主人关系的分析不能仅仅去寻找纳特·特纳或约翰·布朗式罕见的、英雄主义的、注定失败的举动,而必须着眼于围绕工作、食物、自主权、仪式的持续不断的琐碎的冲突——即反抗的日常形式。在第三世界,农民很少会在税收、耕作模式、发展政策或繁琐的新法律等问题上去冒险与当局直接对抗;他们更可能通过不合作、偷懒和欺骗去蚕食这些政策。他们宁愿一点一点地挤占土地而不是直接侵占土地;他们选择开小差而不是公开发动兵变,他们宁可小偷小摸也不去抢公共的或私人的粮仓。而一旦农民不再使用这些策略而是采取堂吉诃德式的行动,这通常是大规模铤而走险的信号。

这种低姿态的反抗技术与农民的社会结构非常适合——农民阶级分散在农村中,缺乏正式的组织,最适合于大范围的游击式的自卫性的消耗战。他们的行动拖沓和逃跑等个体行动被古老的民众反抗文化所强化,成千上万地累积起来,最终会使得在首都的那些自以为是的官员所构想的政策完全无法推行。反抗的日常形式不需要名目。但是,就像成百上千万的珊瑚虫形成的珊瑚礁一样,大量的农民反抗与不合作行动造就了他们特有的政治和经济的暗礁。在很大程度上,农民以这种方式表明了其政治参与感。打个比方说,当国家的航船搁浅于这些暗礁时,人们通常只注意船只失事本身,而没有看到正是这些微不足道的行动的大量聚集才使失事成为可能。仅此而言,理解这些无声的匿名的农民行动的颠覆性就是十分重要的。

为了这样一个目标,我在马来西亚的一个村庄里度过了两年(1978—1980)时间。这个村庄被我称为塞达卡,这并不是它的真名。它是吉打州水稻主产区一个以种植水稻为主的小村落(有70户人家),该村在1972年开始引入双耕。与其他许多“绿色革命”一样,它使得富人更为富有,而穷人仍然贫穷甚至变得更穷。1976年大型联合收割机的引进或许更是致命的一击,它使得小土地所有者和无地劳动者失去了三分之二挣工资的机会。在这两年当中,我设法收集了大量的相关资料。我在关注反抗实践本身的同时也关注村庄内的意识形态斗争——它为反抗写就了脚本。在本书中,我试图讨论反抗和阶级斗争的重大主题,以及赋予这些主题以实践和理论意义的意识形态支配问题。

在塞达卡,贫富之间的斗争不仅是关于工作、财产权、粮食和金钱的斗争,它也是关于占有象征符号的斗争,是有关过去和现在如何被理解和被分类的斗争,是确认理由、评价过失的斗争,也是赋予地方历史党派意义的斗争性努力。这一斗争的细节并不光彩,通常包括背后诽谤、流言蜚语、人身攻击、给人起绰号、肢体语言和无声的蔑视等,这些大部分都局限在村庄生活的“后台”。而在公共生活中——亦即在负载权力的情境中——经过精心算计的遵从是普遍和经常的状态。阶级冲突的这一方面的显著特征是它在多大程度上需要一个共享的世界观。例如,如果没有关于什么是越轨、什么是可耻和无礼的共同标准,那么任何流言蜚语和人身攻击就是毫无意义的。在一定意义上,争论的强烈程度基于这样的事实:人们所主张的共享价值观遭到背离。人们争论的不是价值观本身,而是这些价值观适用的事实:谁富、谁穷、何以致富、何以贫穷、谁吝啬、谁逃避工作等。这些斗争除了可以视做动员社会舆论的约束性力量以外,还可视为这一小共同体中穷人为抗拒他们所遭受的经济和仪式上的边缘化并坚持最低限度的公民的文化尊严而进行的努力。这种视角含蓄地肯定了“以意义为中心”的阶级关系分析的价值。在本书最后一章,我将就更广泛的意识形态支配和霸权问题进行说明和探讨。

在塞达卡度过的14个月中,我有时兴高采烈,有时万分沮丧,有时手足无措,有时辛苦乏味,这些是每个人类学家都能够体会到的。由于我并非正式的人类学家,因而所有这些经验对我来说都是全新的。如果没有贝利给予我的实用的田野研究讲座,我将不知如何去做。即使是在这些明智的建议的指引下,我仍然对人类学家从早上起床到晚上入睡一直处于工作状态的基本事实缺乏准备。在最初的几个月里,我去室外活动大半没有目的而是为了自己独处。我发现需要保持一种审慎的中立——亦即保持缄默,这是明智的,但同时也是巨大的心理负担。随着我自己的“隐藏的文本”(参见第七章)的增多,我首次认识到琼·杜韦格纳德的评论的正确性:“在多数情况下,村庄会向外来研究者做出让步,而研究者通常求助于隐藏。”我同样发现邻居们总是原谅我难免犯的错误,在每一点上容忍我的好奇心,他们对我的不适当行为并不在意,并允许我在他们身边工作。他们有着既嘲笑我同时又与我友好相处的非凡能力,他们具备划分界限的尊严和勇气,他们善于社交,经常在非收获季节就感兴趣的话题与我彻夜长谈。他们的友善表明,相对于我适应他们来说,他们更好地适应了我。和他们在一起的时光对我的生活和工作的意义是言辞的感谢不足以表达的。

尽管我努力删减原稿,但它依然很长。主要原因在于许多特定故事的讲述对于揭示阶级关系的结构和实践是绝对重要的。既然每个故事都至少有两面,因而有必要考虑社会冲突所产生的“罗生门效应”的存在。努力讲述这些故事的另外一个原因在于,要将一种贴近底层的阶级关系的研究提升到一个相当的高度。我认为这些更为宏观的思考需要有血有肉的详细实例来呈现本质。因而,一个实例不仅是将一般概括具体化的最成功途径,而且它具有比归纳出的原则更为丰富和复杂的优势。

在马来语很难直译的地方,或马来语表达本身很有意思的地方,我都将其加在正文或脚注里。除了对那些外来者所做的正式演讲,我从不使用磁带录音机进行记录。我的工作是依靠谈话时片断的笔记或事后马上进行追记来完成的。由于许多句子中只有一些更容易记住的片断可以忆起,结果使得我所记录的马来语有某种类似电报的性质。刚到时,我听不懂吉打州农村的方言,相当多的村民用他们在市场上所用的更简单的马来语对我说话。

我觉得,本书的写作还有一个特殊缘由。与其他乡村研究相比,它更多是研究对象的产物。在我开始研究时,我的想法是展开我的分析,将研究写出来,并准备一个关于我的发现的简短的口头版本,然后回到村民中去收集他们对此的反应、意见和批评。这些反应将收集在最后一章——作为“村民的回应”的部分,或者,如果你愿意,也可以将其视为那些应该知晓本书内容的人所做的“书评”。事实上,在塞达卡的最后两个月中,我的确花了更多的时间用于从大多数村民中收集这些意见。在各种各样的评论中——这些评论通常反映了评论者的阶级立场——充满着一系列针对我所忽视问题的富于洞见的批评、修正和建议。所有这些在改变原有分析的同时也提出了一个问题。我是否应该将我较早的愚钝的分析交给读者而只在最后才呈现村民提出的见解呢?这是我最初的想法,而当我动笔时,我发现把我现在已经知道的当做不知道来写是不可能的,于是我逐步把这些洞见融入到我自己的分析中。其结果就是去理解在何种程度上塞达卡的村民既是形成分析的原因,也是研究的原始素材,并因此使得那些复杂的谈话更像是一种独白。

最后,我要强调这是一个非常自觉的地方阶级关系的研究。这意味着农民—国家关系显然存在大量反抗,会明显缺席,除非它们影响了地方的阶级关系。这也意味着那些在任何政治危机中都相当重要的族群冲突、宗教运动或抗议也基本上没有被涉及。本书也不去分析这里所考察的细微阶级关系的经济起源,这些源头不难一直追溯到纽约和东京的董事会议上。这还意味着处于省或国家层面的正式的政党政治也将被忽略。从一个角度看,所有这些省略都很可惜。但从另一个角度看,这里的努力是要表明地方阶级关系是多么重要、多么丰富和复杂,还表明不以国家、正式组织、公开抗议、民族问题为中心的分析视角将给我们带来的潜在发现。

下面这些过于冗长的谢辞意在表明为了进行研究我必须学习的许多东西,同时也表明那些教导我的人的耐心和大度。对于塞达卡的那些家庭——出于显而易见的原因他们的名字被隐去——我所欠甚多,这笔债之所以沉重,原因在于我所写的内容让不只一个人感到他们的友好被滥用了。当然,对一个专业的外来者而言,那是一种人性的困境,而我只能期待他们将会发现我是以诚实的努力和自己有限的学识来公正地对待我的所见所闻的。

我的接待单位是位于槟榔屿州的马来西亚理科大学(Universiti Sains Malaysia)比较社会科学院。作为客人或学者,我是非常幸运的。我要特别感谢学院的Mansor Marican,Chandra Muzaffar,Mohd Shadli Abdullah,Cheah Boon Kheng,Khoo Kay Jin,Colin Abraham及副校长兼院长Kamal Salih和院长助理Amir Hussin Baharuddin,感谢他们的建议和友善。Nafisah bte. Mohamed作为吉打州方言的特别辅导老师,帮助我为田野工作进行准备。马来西亚理科大学政策研究中心对吉打州的穆达工程和与之相关的农业政策进行了许多出色的研究。该中心的Lim Teck Ghee 和David Gibbons不仅帮助我制订研究计划,而且还成为我弥足珍贵的朋友和批评者,他们的功劳在书中随处可见——即使在我决定自行其是的时候。我还要感谢Sukur Kasim,Harun Din,Ikmal Said,George Elliston,当然还有中心主任K. J. Ratnam。位于亚罗士打附近Teluk Chengai的穆达地区农业发展局总部的官员们总是非常慷慨地贡献他们的时间、他们的统计数据,尤其是他们的丰富经验。任何发展项目中要找到这样一些有知识、严格而坦率的官员都不是件容易的事。Affifuddin Haji Omar和S. Jegatheesan,以及时任穆达地区农业发展局总经理的Datuk Tamin Yeop,都给予了很多帮助。

与我的研究路径互有交叉、对马来西亚乡村社会进行研究并著述的“无形学院”的成员们,对于我的理解和分析贡献良多。由于他们人数众多,我无疑会有所遗漏。他们中的一些人或许宁愿不被提及,而我还是必须提到这样一些名字,他们是Syed Husin Ali,Wan Zawawi Ibrahim,Shaharil Talib,Jomo Sundaram,Wan Hashim,Rosemary Barnard,Aihwa Ong,Shamsul Amri Baharuddin,Diana Wong,Donald Nonini,William Roff,Judith 以及 Shuichi Nagata,Lim Mah Hui,Marie*9鄄André Couillard,Rodelfe de Koninck,Lorraine Corner和Akira Takahashi。两位来耶鲁做毕业论文的马来西亚理科大学的教师Mansor Haji Othman和S. Ahmad Hussein给我提出了重要的建议和批评。最后,我要特别感谢东京发展经济学研究所的健三掘井的慷慨,他在1968年对塞达卡的土地所有制进行了研究并得出可以利用的结果,如此我才能确定十年间的变化究竟意味着什么。

最后的手稿在同事们细致的批评指正下有了很大改观。我忍痛割爱,不再争论那些他们认为荒谬或无关紧要——或两者兼有——的论题,同时增加了他们认为必要的历史性和分析性的内容。即使我拒绝他们的看法,我也总是尽量通过加强或改变我的立场来减少直接的攻击。然而,到此为止吧。如果他们一直完全坚持他们的看法,我还愿意继续修改,并努力调整他们无意造成的混乱。我迫不及待地要回报他们的厚爱。感谢Ben Anderson,Michael Adas,Clive Kessler,Sam Popkin(对,就是他),Mansor Haji Othman,Lim Teck Ghee,David Gibbons,Georg Elwert,Edward Friedman,Frances Fox Piven,Jan Gross,Jonathan Rieder,Diana Wong,Ben Kerkvliet,Bill Kelly,Vivienne Shue,Gerald Jaynes和Bob Harms。还有一些未留下姓名的人,他们同意甚至请求阅读原稿,或许他们看过其中的一些篇章,却给予了重新的思考。他们知道他们是谁。不好意思!

自1978年以来,许多机构的资助使得我和这项研究事业得以持续。我要特别感谢约翰·西蒙·古根海姆纪念基金会(John Simon Guggenheim Memorial Foundation)、国家科学基金(批准号SOC 7802756)和耶鲁大学对我在马来西亚研究的支持。最近,由麻省理工学院“科学、技术与社会项目”授予的埃克森基金(Exxon Fellowship)使本书的最终草稿和大多数修订工作得以完成。Carl Kaysen容忍了我对书稿倾注过多的精力,并且与Martin Kreiger,Kenneth Kenniston, Charles Weiner, Peter Buck, Loren Graham, Carla Kirmani, Leo Marx和Emma Rothschild一起,帮助我保持智识上的收获。由日本大阪的国家民族学博物馆主办、Shigeharu Tanabe和Andrew Turton安排的“东南亚的历史与农民意识”研讨会,有助于使我的观点更加明晰。由社会科学研究委员会帮助组织的在海牙社会研究所举行的另一个有着更多争论的工作讨论会,对本书第七章有关反抗的分析起了重要的作用。尽管我不清楚这两次会议的参与者是否完全认同我所提出的论点,但他们至少应该知道他们的著述和批评对本书具有何等重要的价值。

应当感谢的还有下列对本书早期的部分内容给予发表的出版物:《国际政治科学评论》(1973年10月);《东南亚的历史与农民意识》(Andrew Turton和Shigeharo Tanabe编,“山崎民族学研究”第13期;大阪:国家民族学博物馆,1984);《政治人类学》(1982);《马来西亚研究》1:1(1983年6月,马来文)。

本书的出版倾注了许多打字员、排版员和编辑的心血,他们高兴地看到这一出自他们之手的书稿。其中我特别要感谢的是Beverly Apothaker,Kay Mansfield和Ruth Muessig出色的工作。

本书与我的家庭生活的相互交融已经足以免除任何通常在此要说的常规套话。在此我可以说,尽管我努力了,但从未能够哪怕稍微让路易丝和孩子们相信,他们也在为我写作本书出力。

作者通过对马来西亚农民反抗的日常形式——偷懒、装糊涂、开小差、假装顺从、偷盗、装傻卖呆、诽谤、纵火、暗中破坏等的探究,揭示出农民与榨取他们的劳动、食物、税收、租金和利益者之间的持续不断的斗争的社会学根源。作者认为,农民利用心照不宣的理解和非正式的网络,以低姿态的反抗技术进行自卫性的消耗战,用坚定强韧的努力对抗无法抗拒的不平等,以避免公开反抗的集体风险。

导读:

一部可能成为经典的令人难忘之作。

——《泰晤士报文学副刊》

任何想要了解东南亚农民社会的人都不能错过此书。

——《亚洲研究杂志》

一部卓越的著作……斯科特以其出色的工作展示了人种学报告不能也无法呈现的农民反抗外来侵犯的“全貌”……是对反抗霸权的日常形式的精彩理论和经验阐释。

——爱德华·W.萨义德

前言:

前 言

任何研究领域的局限性在与其相关研究的共有定义中最能突显出来。大量的关于农民的近期研究——包括我本人的和其他人的——都关注反抗与革命的问题。平心而论,除了关于亲属关系、仪式、耕作和语言方面一贯的标准民族志描述之外,更多的关注集中于有组织的、大规模的抗议运动,因为它们尽管只是昙花一现,却显然对国家造成了威胁。我可以想到对此类运动重要性的共有理解得以盛行的原因在于一系列相互强化的因素。对左派而言,对农民起义的过度关注显然受到越战和现在已经开始消退的左翼学术界对民族解放战争的迷恋的刺激。绝对以国家利益为中心的历史记录和档案鼓励了这种迷恋,它们从不提及农民,除非农民的行动对国家构成威胁。另一方面,农民只是作为征召、粮食生产、税收等方面的匿名“贡献者”出现在统计数字中。这种视角下的每项研究强调了不同的侧面。一些研究只能是强调外来者——预言家、激进知识分子、政党——在动员通常懒散、无组织的农民的过程中的角色。另一些研究关注的只是西方社会科学家最为熟悉那些运动——那些拥有名称、旗帜、组织机构和正式领导阶层的运动。还有一些研究,只是在精确考察那些可能在国家层面推动大规模的、结构性变迁的运动方面有所贡献。

我认为,这种视角所忽视的是这样一个简单的事实:贯穿于大部分历史过程的大多数从属阶级极少能从事公开的、有组织的政治行动,那对他们来说过于奢侈。换言之,这类运动即使不是自取灭亡,也是过于危险的。即使当选择存在时,同一目标能否用不同的策略来实现也是不清楚的。毕竟,大多数从属阶级对改变宏大的国家结构和法律缺乏兴趣,他们更关注的是霍布斯鲍姆所称的“使制度的不利……降至最低”。正式的、组织化的政治活动,即使是秘密的和革命性的,也是典型地为中产阶级和知识分子所拥有;在这一领域寻找农民政治大半会徒劳无功。并非偶然,这也是走向结论的第一步:农民阶级在政治上是无效的,除非他们被外来者组织和领导。

就其真正发生时的重要性而言,农民叛乱是相当稀少的——更不用说农民革命了。它们大多被轻而易举地粉碎,即使非常罕见地成功了,令人悲哀的是其达到的结果也很少是农民真正想要的。无论是哪种革命的成功——我并不想否认这些成果——通常都会导致一个更大的更具强制力的国家机器,它比其前任更有效地压榨农民以养肥自己。

鉴于上述原因,对我而言更为重要的是去理解可以称为农民反抗的“日常”形式的斗争——农民与试图从他们身上榨取劳动、食物、税收、租金和利益的那些人之间平淡无奇却持续不断的斗争。此类斗争的大多数形式避免了公开的集体反抗的风险。在此我能想到的这些相对的弱势群体的日常武器有:偷懒、装糊涂、开小差、假装顺从、偷盗、装傻卖呆、诽谤、纵火、暗中破坏等等。这些布莱希特式——或帅克式——的阶级斗争形式有其共同特点。它们几乎不需要协调或计划,它们利用心照不宣的理解和非正式的网络,通常表现为一种个体的自助形式,它们避免直接地、象征性地与权威对抗。了解这些平凡的反抗形式就是理解农民长期以来为保护自己的利益对抗或保守或进步的秩序所作的大多数努力。我猜想长期以来正是这类反抗最有意义和最有成效。因而,研究封建主义的历史学家布洛赫指出,相对于“农村社区顽强进行的坚韧的、沉默的斗争”而言,伟大的千年运动也只是“昙花一现”;这类斗争旨在避免对他们的生产剩余的索要和维护他们对生产资料——如耕地、林场、牧场等的所有权。这一观点肯定也适用于对新大陆奴隶制的研究。对奴隶与其主人关系的分析不能仅仅去寻找纳特·特纳或约翰·布朗式罕见的、英雄主义的、注定失败的举动,而必须着眼于围绕工作、食物、自主权、仪式的持续不断的琐碎的冲突——即反抗的日常形式。在第三世界,农民很少会在税收、耕作模式、发展政策或繁琐的新法律等问题上去冒险与当局直接对抗;他们更可能通过不合作、偷懒和欺骗去蚕食这些政策。他们宁愿一点一点地挤占土地而不是直接侵占土地;他们选择开小差而不是公开发动兵变,他们宁可小偷小摸也不去抢公共的或私人的粮仓。而一旦农民不再使用这些策略而是采取堂吉诃德式的行动,这通常是大规模铤而走险的信号。

这种低姿态的反抗技术与农民的社会结构非常适合——农民阶级分散在农村中,缺乏正式的组织,最适合于大范围的游击式的自卫性的消耗战。他们的行动拖沓和逃跑等个体行动被古老的民众反抗文化所强化,成千上万地累积起来,最终会使得在首都的那些自以为是的官员所构想的政策完全无法推行。反抗的日常形式不需要名目。但是,就像成百上千万的珊瑚虫形成的珊瑚礁一样,大量的农民反抗与不合作行动造就了他们特有的政治和经济的暗礁。在很大程度上,农民以这种方式表明了其政治参与感。打个比方说,当国家的航船搁浅于这些暗礁时,人们通常只注意船只失事本身,而没有看到正是这些微不足道的行动的大量聚集才使失事成为可能。仅此而言,理解这些无声的匿名的农民行动的颠覆性就是十分重要的。

为了这样一个目标,我在马来西亚的一个村庄里度过了两年(1978—1980)时间。这个村庄被我称为塞达卡,这并不是它的真名。它是吉打州水稻主产区一个以种植水稻为主的小村落(有70户人家),该村在1972年开始引入双耕。与其他许多“绿色革命”一样,它使得富人更为富有,而穷人仍然贫穷甚至变得更穷。1976年大型联合收割机的引进或许更是致命的一击,它使得小土地所有者和无地劳动者失去了三分之二挣工资的机会。在这两年当中,我设法收集了大量的相关资料。我在关注反抗实践本身的同时也关注村庄内的意识形态斗争——它为反抗写就了脚本。在本书中,我试图讨论反抗和阶级斗争的重大主题,以及赋予这些主题以实践和理论意义的意识形态支配问题。

在塞达卡,贫富之间的斗争不仅是关于工作、财产权、粮食和金钱的斗争,它也是关于占有象征符号的斗争,是有关过去和现在如何被理解和被分类的斗争,是确认理由、评价过失的斗争,也是赋予地方历史党派意义的斗争性努力。这一斗争的细节并不光彩,通常包括背后诽谤、流言蜚语、人身攻击、给人起绰号、肢体语言和无声的蔑视等,这些大部分都局限在村庄生活的“后台”。而在公共生活中——亦即在负载权力的情境中——经过精心算计的遵从是普遍和经常的状态。阶级冲突的这一方面的显著特征是它在多大程度上需要一个共享的世界观。例如,如果没有关于什么是越轨、什么是可耻和无礼的共同标准,那么任何流言蜚语和人身攻击就是毫无意义的。在一定意义上,争论的强烈程度基于这样的事实:人们所主张的共享价值观遭到背离。人们争论的不是价值观本身,而是这些价值观适用的事实:谁富、谁穷、何以致富、何以贫穷、谁吝啬、谁逃避工作等。这些斗争除了可以视做动员社会舆论的约束性力量以外,还可视为这一小共同体中穷人为抗拒他们所遭受的经济和仪式上的边缘化并坚持最低限度的公民的文化尊严而进行的努力。这种视角含蓄地肯定了“以意义为中心”的阶级关系分析的价值。在本书最后一章,我将就更广泛的意识形态支配和霸权问题进行说明和探讨。

在塞达卡度过的14个月中,我有时兴高采烈,有时万分沮丧,有时手足无措,有时辛苦乏味,这些是每个人类学家都能够体会到的。由于我并非正式的人类学家,因而所有这些经验对我来说都是全新的。如果没有贝利给予我的实用的田野研究讲座,我将不知如何去做。即使是在这些明智的建议的指引下,我仍然对人类学家从早上起床到晚上入睡一直处于工作状态的基本事实缺乏准备。在最初的几个月里,我去室外活动大半没有目的而是为了自己独处。我发现需要保持一种审慎的中立——亦即保持缄默,这是明智的,但同时也是巨大的心理负担。随着我自己的“隐藏的文本”(参见第七章)的增多,我首次认识到琼·杜韦格纳德的评论的正确性:“在多数情况下,村庄会向外来研究者做出让步,而研究者通常求助于隐藏。”我同样发现邻居们总是原谅我难免犯的错误,在每一点上容忍我的好奇心,他们对我的不适当行为并不在意,并允许我在他们身边工作。他们有着既嘲笑我同时又与我友好相处的非凡能力,他们具备划分界限的尊严和勇气,他们善于社交,经常在非收获季节就感兴趣的话题与我彻夜长谈。他们的友善表明,相对于我适应他们来说,他们更好地适应了我。和他们在一起的时光对我的生活和工作的意义是言辞的感谢不足以表达的。

尽管我努力删减原稿,但它依然很长。主要原因在于许多特定故事的讲述对于揭示阶级关系的结构和实践是绝对重要的。既然每个故事都至少有两面,因而有必要考虑社会冲突所产生的“罗生门效应”的存在。努力讲述这些故事的另外一个原因在于,要将一种贴近底层的阶级关系的研究提升到一个相当的高度。我认为这些更为宏观的思考需要有血有肉的详细实例来呈现本质。因而,一个实例不仅是将一般概括具体化的最成功途径,而且它具有比归纳出的原则更为丰富和复杂的优势。

在马来语很难直译的地方,或马来语表达本身很有意思的地方,我都将其加在正文或脚注里。除了对那些外来者所做的正式演讲,我从不使用磁带录音机进行记录。我的工作是依靠谈话时片断的笔记或事后马上进行追记来完成的。由于许多句子中只有一些更容易记住的片断可以忆起,结果使得我所记录的马来语有某种类似电报的性质。刚到时,我听不懂吉打州农村的方言,相当多的村民用他们在市场上所用的更简单的马来语对我说话。

我觉得,本书的写作还有一个特殊缘由。与其他乡村研究相比,它更多是研究对象的产物。在我开始研究时,我的想法是展开我的分析,将研究写出来,并准备一个关于我的发现的简短的口头版本,然后回到村民中去收集他们对此的反应、意见和批评。这些反应将收集在最后一章——作为“村民的回应”的部分,或者,如果你愿意,也可以将其视为那些应该知晓本书内容的人所做的“书评”。事实上,在塞达卡的最后两个月中,我的确花了更多的时间用于从大多数村民中收集这些意见。在各种各样的评论中——这些评论通常反映了评论者的阶级立场——充满着一系列针对我所忽视问题的富于洞见的批评、修正和建议。所有这些在改变原有分析的同时也提出了一个问题。我是否应该将我较早的愚钝的分析交给读者而只在最后才呈现村民提出的见解呢?这是我最初的想法,而当我动笔时,我发现把我现在已经知道的当做不知道来写是不可能的,于是我逐步把这些洞见融入到我自己的分析中。其结果就是去理解在何种程度上塞达卡的村民既是形成分析的原因,也是研究的原始素材,并因此使得那些复杂的谈话更像是一种独白。

最后,我要强调这是一个非常自觉的地方阶级关系的研究。这意味着农民—国家关系显然存在大量反抗,会明显缺席,除非它们影响了地方的阶级关系。这也意味着那些在任何政治危机中都相当重要的族群冲突、宗教运动或抗议也基本上没有被涉及。本书也不去分析这里所考察的细微阶级关系的经济起源,这些源头不难一直追溯到纽约和东京的董事会议上。这还意味着处于省或国家层面的正式的政党政治也将被忽略。从一个角度看,所有这些省略都很可惜。但从另一个角度看,这里的努力是要表明地方阶级关系是多么重要、多么丰富和复杂,还表明不以国家、正式组织、公开抗议、民族问题为中心的分析视角将给我们带来的潜在发现。

下面这些过于冗长的谢辞意在表明为了进行研究我必须学习的许多东西,同时也表明那些教导我的人的耐心和大度。对于塞达卡的那些家庭——出于显而易见的原因他们的名字被隐去——我所欠甚多,这笔债之所以沉重,原因在于我所写的内容让不只一个人感到他们的友好被滥用了。当然,对一个专业的外来者而言,那是一种人性的困境,而我只能期待他们将会发现我是以诚实的努力和自己有限的学识来公正地对待我的所见所闻的。

我的接待单位是位于槟榔屿州的马来西亚理科大学(Universiti Sains Malaysia)比较社会科学院。作为客人或学者,我是非常幸运的。我要特别感谢学院的Mansor Marican,Chandra Muzaffar,Mohd Shadli Abdullah,Cheah Boon Kheng,Khoo Kay Jin,Colin Abraham及副校长兼院长Kamal Salih和院长助理Amir Hussin Baharuddin,感谢他们的建议和友善。Nafisah bte. Mohamed作为吉打州方言的特别辅导老师,帮助我为田野工作进行准备。马来西亚理科大学政策研究中心对吉打州的穆达工程和与之相关的农业政策进行了许多出色的研究。该中心的Lim Teck Ghee 和David Gibbons不仅帮助我制订研究计划,而且还成为我弥足珍贵的朋友和批评者,他们的功劳在书中随处可见——即使在我决定自行其是的时候。我还要感谢Sukur Kasim,Harun Din,Ikmal Said,George Elliston,当然还有中心主任K. J. Ratnam。位于亚罗士打附近Teluk Chengai的穆达地区农业发展局总部的官员们总是非常慷慨地贡献他们的时间、他们的统计数据,尤其是他们的丰富经验。任何发展项目中要找到这样一些有知识、严格而坦率的官员都不是件容易的事。Affifuddin Haji Omar和S. Jegatheesan,以及时任穆达地区农业发展局总经理的Datuk Tamin Yeop,都给予了很多帮助。

与我的研究路径互有交叉、对马来西亚乡村社会进行研究并著述的“无形学院”的成员们,对于我的理解和分析贡献良多。由于他们人数众多,我无疑会有所遗漏。他们中的一些人或许宁愿不被提及,而我还是必须提到这样一些名字,他们是Syed Husin Ali,Wan Zawawi Ibrahim,Shaharil Talib,Jomo Sundaram,Wan Hashim,Rosemary Barnard,Aihwa Ong,Shamsul Amri Baharuddin,Diana Wong,Donald Nonini,William Roff,Judith 以及 Shuichi Nagata,Lim Mah Hui,Marie*9鄄André Couillard,Rodelfe de Koninck,Lorraine Corner和Akira Takahashi。两位来耶鲁做毕业论文的马来西亚理科大学的教师Mansor Haji Othman和S. Ahmad Hussein给我提出了重要的建议和批评。最后,我要特别感谢东京发展经济学研究所的健三掘井的慷慨,他在1968年对塞达卡的土地所有制进行了研究并得出可以利用的结果,如此我才能确定十年间的变化究竟意味着什么。

最后的手稿在同事们细致的批评指正下有了很大改观。我忍痛割爱,不再争论那些他们认为荒谬或无关紧要——或两者兼有——的论题,同时增加了他们认为必要的历史性和分析性的内容。即使我拒绝他们的看法,我也总是尽量通过加强或改变我的立场来减少直接的攻击。然而,到此为止吧。如果他们一直完全坚持他们的看法,我还愿意继续修改,并努力调整他们无意造成的混乱。我迫不及待地要回报他们的厚爱。感谢Ben Anderson,Michael Adas,Clive Kessler,Sam Popkin(对,就是他),Mansor Haji Othman,Lim Teck Ghee,David Gibbons,Georg Elwert,Edward Friedman,Frances Fox Piven,Jan Gross,Jonathan Rieder,Diana Wong,Ben Kerkvliet,Bill Kelly,Vivienne Shue,Gerald Jaynes和Bob Harms。还有一些未留下姓名的人,他们同意甚至请求阅读原稿,或许他们看过其中的一些篇章,却给予了重新的思考。他们知道他们是谁。不好意思!

自1978年以来,许多机构的资助使得我和这项研究事业得以持续。我要特别感谢约翰·西蒙·古根海姆纪念基金会(John Simon Guggenheim Memorial Foundation)、国家科学基金(批准号SOC 7802756)和耶鲁大学对我在马来西亚研究的支持。最近,由麻省理工学院“科学、技术与社会项目”授予的埃克森基金(Exxon Fellowship)使本书的最终草稿和大多数修订工作得以完成。Carl Kaysen容忍了我对书稿倾注过多的精力,并且与Martin Kreiger,Kenneth Kenniston, Charles Weiner, Peter Buck, Loren Graham, Carla Kirmani, Leo Marx和Emma Rothschild一起,帮助我保持智识上的收获。由日本大阪的国家民族学博物馆主办、Shigeharu Tanabe和Andrew Turton安排的“东南亚的历史与农民意识”研讨会,有助于使我的观点更加明晰。由社会科学研究委员会帮助组织的在海牙社会研究所举行的另一个有着更多争论的工作讨论会,对本书第七章有关反抗的分析起了重要的作用。尽管我不清楚这两次会议的参与者是否完全认同我所提出的论点,但他们至少应该知道他们的著述和批评对本书具有何等重要的价值。

应当感谢的还有下列对本书早期的部分内容给予发表的出版物:《国际政治科学评论》(1973年10月);《东南亚的历史与农民意识》(Andrew Turton和Shigeharo Tanabe编,“山崎民族学研究”第13期;大阪:国家民族学博物馆,1984);《政治人类学》(1982);《马来西亚研究》1:1(1983年6月,马来文)。

本书的出版倾注了许多打字员、排版员和编辑的心血,他们高兴地看到这一出自他们之手的书稿。其中我特别要感谢的是Beverly Apothaker,Kay Mansfield和Ruth Muessig出色的工作。

本书与我的家庭生活的相互交融已经足以免除任何通常在此要说的常规套话。在此我可以说,尽管我努力了,但从未能够哪怕稍微让路易丝和孩子们相信,他们也在为我写作本书出力。

立 豆瓣

7.2 (5 个评分)

作者:

池莉

2013

- 5

著名作家池莉历时5年最新长篇叙事散文,深情讲述与女儿24年共同成长经历,一部饱含母女深情的大爱之作,继《目送》后,又一部跨两代人共读的成长之书。

池莉的笔端细腻又犀利,激情又理性,真实客观又富于意蕴,从小生命的孕育开始,到与孩子共度所有岁月,直至孩子毕业于世界一流大学,顺利踏上社会;池莉不仅以母亲写女儿,还写女儿怎样成就母亲。她们母女用自己的生活方式和共同成长,即抵抗了沉重的应试教育,也赢得了大众意义上的成功。通过池莉的娓娓讲述,我们看到:爱本身就是教育。

人生根本没有一条整齐划一的起跑线,每个孩子都是独特的世界,父母得用心爱孩子,悉心发现孩子的性格、兴趣和才能,分享他生长的每一个阶段以及时时刻刻,营造一种更为亲密更为知心更为自由平等相互尊重的生活方式,孩子才有可能健康成长,立于不败之地。

毕竟,这就是天下父母心。

编辑推荐:

1. 著名作家池莉24年情感积淀,暌违5年全心抒写,首次深情讲述与女儿共同成长经历!

我希望我的女儿,首先能够从真实不虚的生活中懂得生命意义,懂得敬重生命是世间最大的物事,懂的专业知识的学习其实就包括敬重生命。如果她慢慢懂得了衣食是一种大事,勤俭是一种美德,心静是一种大气,宽容是一种真爱,知晓是一种最好,那天下还有什么功课她拿不到A的呢?一辈子的幸福和快乐不就随时随地都正在降临她的身心吗?

2. 一部饱含母女深情的大爱之作!温暖的文字,继《目送》后,华语世界又一部跨两代人共读的成长之书!

池莉的笔端细腻又犀利,激情又理性,真实客观又富于意蕴,从小生命的孕育开始,到与孩子共度所有岁月,直至孩子毕业于世界一流大学,顺利踏上社会;池莉不仅以母亲写女儿,还写女儿怎样成就母亲。她们母女用自己的生活方式和共同成长,即抵抗了沉重的应试教育,也赢得了大众意义上的成功。通过池莉的娓娓讲述,我们看到:爱本身就是教育。

3. 翻开本书,聆听著名作家池莉与女儿的共同成长经历,感受两代人的生活、世界和心灵,一起分享成长的乐趣和教育的心得!

池莉对当今中国教育体制的质疑,她摒弃国内的教育模式,以自己的方式将女儿教入世界一流大学——伦敦政治经济学院,该校培养出了克林顿、布莱尔、安南、曼德拉、索罗斯及15位诺贝尔奖获得者,池莉并提出:最好的教育,其实是一种生活方式的。最有效的教育其实就是一种生活方式。只有营造了一个更为亲密更为知心更为自由平等相互尊重的生活方式,孩子才有可能健康成长,立于不败之地——毕竟,这就是天下父母心。

池莉的笔端细腻又犀利,激情又理性,真实客观又富于意蕴,从小生命的孕育开始,到与孩子共度所有岁月,直至孩子毕业于世界一流大学,顺利踏上社会;池莉不仅以母亲写女儿,还写女儿怎样成就母亲。她们母女用自己的生活方式和共同成长,即抵抗了沉重的应试教育,也赢得了大众意义上的成功。通过池莉的娓娓讲述,我们看到:爱本身就是教育。

人生根本没有一条整齐划一的起跑线,每个孩子都是独特的世界,父母得用心爱孩子,悉心发现孩子的性格、兴趣和才能,分享他生长的每一个阶段以及时时刻刻,营造一种更为亲密更为知心更为自由平等相互尊重的生活方式,孩子才有可能健康成长,立于不败之地。

毕竟,这就是天下父母心。

编辑推荐:

1. 著名作家池莉24年情感积淀,暌违5年全心抒写,首次深情讲述与女儿共同成长经历!

我希望我的女儿,首先能够从真实不虚的生活中懂得生命意义,懂得敬重生命是世间最大的物事,懂的专业知识的学习其实就包括敬重生命。如果她慢慢懂得了衣食是一种大事,勤俭是一种美德,心静是一种大气,宽容是一种真爱,知晓是一种最好,那天下还有什么功课她拿不到A的呢?一辈子的幸福和快乐不就随时随地都正在降临她的身心吗?

2. 一部饱含母女深情的大爱之作!温暖的文字,继《目送》后,华语世界又一部跨两代人共读的成长之书!

池莉的笔端细腻又犀利,激情又理性,真实客观又富于意蕴,从小生命的孕育开始,到与孩子共度所有岁月,直至孩子毕业于世界一流大学,顺利踏上社会;池莉不仅以母亲写女儿,还写女儿怎样成就母亲。她们母女用自己的生活方式和共同成长,即抵抗了沉重的应试教育,也赢得了大众意义上的成功。通过池莉的娓娓讲述,我们看到:爱本身就是教育。

3. 翻开本书,聆听著名作家池莉与女儿的共同成长经历,感受两代人的生活、世界和心灵,一起分享成长的乐趣和教育的心得!

池莉对当今中国教育体制的质疑,她摒弃国内的教育模式,以自己的方式将女儿教入世界一流大学——伦敦政治经济学院,该校培养出了克林顿、布莱尔、安南、曼德拉、索罗斯及15位诺贝尔奖获得者,池莉并提出:最好的教育,其实是一种生活方式的。最有效的教育其实就是一种生活方式。只有营造了一个更为亲密更为知心更为自由平等相互尊重的生活方式,孩子才有可能健康成长,立于不败之地——毕竟,这就是天下父母心。

Last Poems 豆瓣

作者:

Carruth, Hayden; Haxton, Brooks; Dobyns, Stephen

A General Theory of Love 豆瓣 Goodreads Goodreads

作者:

Thomas Lewis

/

Fari Amini

…

Vintage

2001

- 1

Drawing comparisons to the most eloquent science writing of our day, three eminent psychiatrists tackle the difficult task of reconciling what artists and thinkers have known for thousands of years about the human heart with what has only recently been learned about the primitive functions of the human brain. The result is an original, lucid, at times moving account of the complexities of love and its essential role in human well-being.

A General Theory of Love draws on the latest scientific research to demonstrate that our nervous systems are not self-contained: from earliest childhood, our brains actually link with those of the people close to us, in a silent rhythm that alters the very structure of our brains, establishes life-long emotional patterns, and makes us, in large part, who we are. Explaining how relationships function, how parents shape their child’s developing self, how psychotherapy really works, and how our society dangerously flouts essential emotional laws, this is a work of rare passion and eloquence that will forever change the way you think about human intimacy.

A General Theory of Love draws on the latest scientific research to demonstrate that our nervous systems are not self-contained: from earliest childhood, our brains actually link with those of the people close to us, in a silent rhythm that alters the very structure of our brains, establishes life-long emotional patterns, and makes us, in large part, who we are. Explaining how relationships function, how parents shape their child’s developing self, how psychotherapy really works, and how our society dangerously flouts essential emotional laws, this is a work of rare passion and eloquence that will forever change the way you think about human intimacy.

Nihilism Before Nietzsche 豆瓣

作者:

Michael Allen Gillespie

University Of Chicago Press

1996

- 10

In the twentieth century, one often thinks of Nietzsche, nihilism, and the death of God as inextricably connected. However, in this work, Michael Gillespie argues that Nietzsche, in fact, misunderstood nihilism, and that his misunderstanding has misled nearly all succeeding thought about the subject. Reconstructing nihilism's intellectual and spiritual origins before it was given its determinitive definition by Nietzsche, the author focuses on the crucial turning points in the development of nihilism, from Ockham and the nominalist revolution to Descartes, Fichte, the German Romantics, the Russian nihilists and Nietzsche himself. His analysis shows that nihilism is not the result of the death of God, as Nietzsche believed; but the consequence of a new idea of God as a God of will who overturns all eternal standards of truth and justice. To understand nihilism, one has to understand how this notion of God came to inform a new notion of man and nature, one that puts will in place of reason, and freedom in place of necessity and order.

山羊 豆瓣

The Goat: Three Plays of Edward Albee

8.5 (8 个评分)

作者:

(美)爱德华·阿尔比

译者:

胡开奇

新星出版社

2013

- 5

本书为爱德华·阿尔比剧作中文版的首度结集。作为当代西方戏剧界的领军人物,阿尔比始终深刻地反思和批判现实与人类的生存状态,尤其着力于挖掘人类的困境与人性的悖谬。他的作品以主题荒诞著称,对白辛辣尖刻,发人深省,渲染出震惊、黑色幽默等戏剧效果。

本集收录阿尔比的三部代表作。 《山羊或谁是西尔维娅?》以剧中男主人公马丁和一头山羊之间的性爱,惊世骇俗地表现了当代美国社会中产阶级家庭的危机。此剧获得了2002年托尼最佳戏剧等数项戏剧大奖。《在家在动物园》是阿尔比在其轰动世界的处女作《动物园故事》基础上加以增添、改写而成。此前的《动物园故事》创作于1958年,首演轰动一时,被认为其早期代表作。剧中人与人之间无法沟通导致的孤独绝望,为了争一条凳子乃至相互残杀,令人印象深刻。《欲望花园》改编自英国著名剧作家贾尔斯·库珀的话剧《尽在花园中》,此剧因对美国金钱社会的辛辣讥讽而成为阿尔比改编剧中最重要也最具争议的一部。

本集收录阿尔比的三部代表作。 《山羊或谁是西尔维娅?》以剧中男主人公马丁和一头山羊之间的性爱,惊世骇俗地表现了当代美国社会中产阶级家庭的危机。此剧获得了2002年托尼最佳戏剧等数项戏剧大奖。《在家在动物园》是阿尔比在其轰动世界的处女作《动物园故事》基础上加以增添、改写而成。此前的《动物园故事》创作于1958年,首演轰动一时,被认为其早期代表作。剧中人与人之间无法沟通导致的孤独绝望,为了争一条凳子乃至相互残杀,令人印象深刻。《欲望花园》改编自英国著名剧作家贾尔斯·库珀的话剧《尽在花园中》,此剧因对美国金钱社会的辛辣讥讽而成为阿尔比改编剧中最重要也最具争议的一部。

精神病院 豆瓣

Asylums: Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates

8.0 (5 个评分)

作者:

厄文.高夫曼

译者:

群學翻譯工作室 譯

/

萬毓澤 校訂

群學出版有限公司

2012

- 11

社會學大師高夫曼的寫作以公眾為對象,而不局限於學院人士。《精神病院》這本富含人性關懷的扛鼎之作,不僅蘊藏豐富的洞察力及深具啟發性的概念,更具體詮釋何謂「公共社會學」的力量——掀起全美去機構化的風潮,說服政府官僚們同意讓社區重新擁抱「精神病患」。《精神病院》出版迄今超過五十年,早已經跨出了社會學而進入其他各個領域,可說是歷久彌新。環視我們身處的這個時代,各式各樣的全控機構不減反增,高夫曼的睿智揭露,將再次引領我們透視各種被遮蔽的隱藏世界。

本書由四篇論文組成。第一章〈論全控機構的特質〉,針對機構中的社會生活進行總體考察,大幅引用了兩個例子——精神病院和監獄。本章說明其餘章節將仔細發展的課題,也指出這些課題在整體討論中的位置。第二章〈精神病患的道德生涯〉,針對尚未成為被收容者的人,考察「機構化」對於他們所擁有的社會關係產生了哪些初步影響。第三章〈公共機構的地下生活〉,關注人們期待被收容者對一個銅牆鐵壁的「家」表現出什麼樣的依戀,也考察了被收容者透過什麼方式讓自己和這些期待保持某些距離。第四章〈醫療模式與精神收容〉,則回到機構人員身上,以精神病院為例,來考察醫療觀點在向被收容者呈現其處境時所扮演的角色。

本書由四篇論文組成。第一章〈論全控機構的特質〉,針對機構中的社會生活進行總體考察,大幅引用了兩個例子——精神病院和監獄。本章說明其餘章節將仔細發展的課題,也指出這些課題在整體討論中的位置。第二章〈精神病患的道德生涯〉,針對尚未成為被收容者的人,考察「機構化」對於他們所擁有的社會關係產生了哪些初步影響。第三章〈公共機構的地下生活〉,關注人們期待被收容者對一個銅牆鐵壁的「家」表現出什麼樣的依戀,也考察了被收容者透過什麼方式讓自己和這些期待保持某些距離。第四章〈醫療模式與精神收容〉,則回到機構人員身上,以精神病院為例,來考察醫療觀點在向被收容者呈現其處境時所扮演的角色。

中国乡村的基督教 豆瓣

Christianity in rural China : conflict and accommodation in Jiangxi Povince, 1860-1900

作者:

[美]史维东(Alan Richard Sweeten)

译者:

吴薇

江苏人民出版社

2021

- 4

《中国乡村的基督教:1860-1900年江西省的冲突和适应》作者史维东以江西省为研究对象,撷取了“教案”这一晚清中国社会最为敏感而且频繁发生的事件与关注重点,并针对以往研究者注重城市“教案”研究而忽略乡村地区的不足,对基督教在中国乡村地区的生存、发展及其在地方冲突中所扮演的角色,以及乡村教案的本质内容等作了深入细致的描绘和透彻分析,尤其是通过对《教务教案档》中材料的梳理,揭示江西市镇和乡村天主教徒与非天主教徒之间丰富多变的的各种关系,努力还原一个处于内外交困、社会动荡中的晚清地方社会。作者通过对普通人日常生活的描述和分析,得出与以往研究者截然不同的结论,城市中的“教案”大都由地方精英主导,但在乡村地区绝大部分所谓的“教案”和基督教本身没有太大关系,而个人或家庭纠纷、贫困以及日常的疏远也成为冲突的缘由;基督教徒并未脱离地方社会而聚居,江西乡村地区的天主教徒恰恰是仍然融入其生活的地方社会的;引起民教冲突的原因是普遍存在于中国乡村的日常矛盾,而并非宗教问题;而且这些乡村冲突最终大部分都得到和平解决。《中国乡村的基督教:1860-1900年江西省的冲突和适应》中对清末江西地方社会生活多有鲜活描绘,读来饶有趣味。

奔跑的母親 豆瓣

作者:

郭松棻

麥田出版公司

小說家郭松棻,早年因積極投入海外保釣運動,被國民黨政府列入黑名單;晚年又因嚴重中風,仍舊無法歸國,然而他的心念始終懸繫台灣原鄉,使他的小說不斷穿透現實時空,重回他情感根植之處--戰後的台灣。本書選錄郭松棻五篇短篇作品,〈月印〉、〈奔跑的母親〉、〈草〉、〈雪盲〉、〈今夜星光燦爛〉。〈月印〉全篇從女性視點出發,以獨到的美學筆法,細膩刻劃女主角文惠賢淑溫良,但無法克服人性弱點的複雜心靈。其餘摹寫母親意象的〈奔跑的母親〉,以陳儀為主角的〈今夜星光燦爛〉,亦為郭松棻重要代表作。他的文字從記憶中的台灣創生,又成為台灣的時代記憶,郭松棻的小說是台灣文學的一部重要資產。

致D 豆瓣

Lettre à D.

8.0 (146 个评分)

作者:

[法] 安德烈·高兹

译者:

袁筱一

南京大学出版社

2010

- 5

2006年,一本只有七十五页的小书《致D》的问世在法国书界引起轰动。第二年,作者与其爱妻双双自杀,共赴黄泉。这段长达六十年的爱情故事的结局,让这本书在畅销书排行榜上的排名直线上升。

写书的人大概没有料到,这纯粹记述两人感情经历的爱情告白,其影响远远超过了他以往写过的任何一部著作,给读者、甚至是严肃的思想界的同行们带来巨大的冲击。书中呈现出来的作者的形象光辉,盖过了他以往的任何一种身份。惟有执子之手、与子偕老的这个“丈夫”形象,才长久地留在世人心中,成为永恒。也是这个形象,让我们记住了他的名字———安德烈·高兹 (AndréGorz,1923-2007)。

《致D》是高兹写给她妻子多莉娜(Dorine,1924-2007)的“情书”,也是他的最后一部作品———爱情的墓志铭。法国哲学家高兹用平实、朴素的语言向多莉娜回溯这段刻骨铭心的情史。那时,他已经知道身患绝症的多莉娜医治无望,很有可能会先他而去。面对缠绵病榻、体重只剩四十五公斤、身高缩短了六厘米、在他眼里“依然美丽、依然优雅、魅力无穷”的妻子,他感到了比以往任何时候都要强烈的爱,以致抑制不住要给她写信的狂热欲望。他要告诉她自己是多么爱她,多么后悔没有更多地向她诉说自己的无限深情,没有更早地表白人世间这可遇而不可求的真爱,他说要用这封信重新组构爱情的历史,为的是把握它的全部意义。他所以要写这封信,还是为着理解他经历过的、也就是和妻子共同经历过的一切……

高兹和多莉娜最后双双弃世的决定是最自然不过的结果。高兹,已经看到爱人灵柩的男人,终于作出了最终的抉择:“我们都不希望我们两人中的一个在另一个死后继续活着。”高兹最后选择的不是哲学家的选择,他说为爱而死是唯一不能用哲学解释的观念,当爱成为两个人在身体和精神上发生共鸣的方式时,就已经超越了哲学。(摘自杜小真《哲学不能解释之爱》)

写书的人大概没有料到,这纯粹记述两人感情经历的爱情告白,其影响远远超过了他以往写过的任何一部著作,给读者、甚至是严肃的思想界的同行们带来巨大的冲击。书中呈现出来的作者的形象光辉,盖过了他以往的任何一种身份。惟有执子之手、与子偕老的这个“丈夫”形象,才长久地留在世人心中,成为永恒。也是这个形象,让我们记住了他的名字———安德烈·高兹 (AndréGorz,1923-2007)。

《致D》是高兹写给她妻子多莉娜(Dorine,1924-2007)的“情书”,也是他的最后一部作品———爱情的墓志铭。法国哲学家高兹用平实、朴素的语言向多莉娜回溯这段刻骨铭心的情史。那时,他已经知道身患绝症的多莉娜医治无望,很有可能会先他而去。面对缠绵病榻、体重只剩四十五公斤、身高缩短了六厘米、在他眼里“依然美丽、依然优雅、魅力无穷”的妻子,他感到了比以往任何时候都要强烈的爱,以致抑制不住要给她写信的狂热欲望。他要告诉她自己是多么爱她,多么后悔没有更多地向她诉说自己的无限深情,没有更早地表白人世间这可遇而不可求的真爱,他说要用这封信重新组构爱情的历史,为的是把握它的全部意义。他所以要写这封信,还是为着理解他经历过的、也就是和妻子共同经历过的一切……

高兹和多莉娜最后双双弃世的决定是最自然不过的结果。高兹,已经看到爱人灵柩的男人,终于作出了最终的抉择:“我们都不希望我们两人中的一个在另一个死后继续活着。”高兹最后选择的不是哲学家的选择,他说为爱而死是唯一不能用哲学解释的观念,当爱成为两个人在身体和精神上发生共鸣的方式时,就已经超越了哲学。(摘自杜小真《哲学不能解释之爱》)