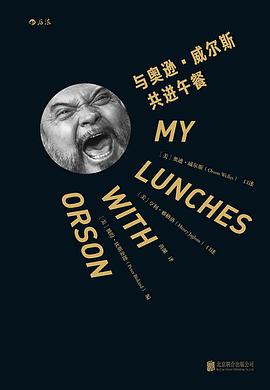

靠着多年后重见天日的一批录音带

为您带来一部“实话实说”“毫无避讳”的私人谈话录

在天才导演奥逊·威尔斯的餐桌旁

听他“爆炒”好莱坞、抖漏历史秘闻、挤兑政坛要人

与美国“伟大的文化领域煽动者”共进午餐

......................

※编辑推荐※

奥逊·威 尔斯,集演员、导演、编剧、制片人等多种角色于一身的电影天才,被誉为“现代电影界的莎士比亚”。他26岁拍出的处女作《公民凯恩》,技巧变化宛如百科全书般渊博,名列影史经典榜首,令无数后人仰望——这远远胜过任何荣誉。他的一生也像一部传奇,在政治上极其活跃,曾积极帮助罗斯福竞选总统并拥护其新政政策。奥逊·威尔斯是美国历史上一位罕见的具有重要文化意义的电影家。迄今为止,所有从事严肃电影事业的导演、演员,恐怕仍然不敢正视这位空前绝后的“巨人”。

☆ 本书整理自奥逊·威尔斯挚友尘封已久、首次披露的私藏录音文件。作为“仅凭广播剧配音就让全美陷入恐慌” “靠26岁自编自导自演的处女作稳坐影史十佳之冠” “美国电影、戏剧界段子王”的讲故事的天才,晚年的他却艰难筹资、无片可开,本书记录了他在人生的最后三年,回忆生命中经历的事、经历的人所说的心里话。

☆ 谈话中,威尔斯倾吐了他的“愤怒之言” “无奈之言”“吐槽之言” “天真之言”。无论是影史名导、名作、明星、好莱坞寡头,还是各国总统、部长,无论是威尔斯的敌人,还是威尔斯的亲友,一个都不落下。“神段子”“金句”铺天盖地席卷而来。

☆ 威尔斯的观点常常显得惊世骇俗又自圆其说,并不在意“政治正确”,从种族主义、性别歧视、外貌歧视、身高歧视,到自由主义、民族主义,各路话题直言不讳。

☆ 书中附有雅格洛独家提供的威尔斯晚年片场照、合影,以及威尔斯破例同意、雅格洛绘制的铅笔画像。

☆ 非常值得一口气读完!

......................

※内容简介※

长久以来,坊间一直传说,不知何处存有一批录音带,里头记录了奥逊·威尔斯骤然去世前与好友共进午餐时的私人谈话。事实证明,这批磁带确实存在,一直在某间车库里放着积灰。究竟磁带里录了些什么,本书将做首度披露。

这是我们从不曾见过的威尔斯:说着心里话,泄露个人的隐秘,回顾从以天才之姿入行到被好莱坞扼杀的职业生涯起落,还有那些他的旧相识——罗斯福、丘吉尔、卓别林、玛琳·黛德丽、劳伦斯·奥利弗、大卫·塞尔兹尼克、丽塔·海华丝等等——以及自己人生暮年的诸般失落。这是一位伟大导演轻松不设防的时刻,他可以随心所欲地桀骜不恭,甚至有时候还更进一步——表现出了性别歧视、同性恋歧视、种族歧视又或是上述歧视浑然皆无。因为,说穿了他就是个编故事的人,是个煽动家。他的话题从政治到文学,从友人的缺点到那些他仍渴望能开拍的电影,不论谈什么,他都能做到愤世嫉俗却又罗曼蒂克,多愁善感但又常常低俗。不过,只要他一开口,那就绝不会让人觉得无聊,总能让人觉得坏得有趣。

经由彼得·比斯金德的精心编订,本书所展现的,是一位20世纪的巨人。内心被苦涩与愤懑填满,虽身处逆境却犹不放弃,仍拼命追逐生命中最后一次的辉煌,浑身迸发出难以抑制的才思与智慧。真正的威尔斯究竟是什么样的?倘若这命题真的成立,那么最有可能回答它的,便是这本《与奥逊·威尔斯共进午餐》。

......................

※名人推荐※

“从历史的角度而言,每一位当导演的,当然包括我自己,都不可避免地会被拿来和作为电影人的奥逊·威尔斯一较高下;但这还不算,因为现在我们又得和作为编段子高手、说故事行家的奥逊·威尔斯一较高下了;此人知识之广博、经历之丰富,可能在这一行里再也无人能够企及。好在,不管是谈什么,他的雄辩强据总能做到一针见血、予人启发、骇人听闻、粗鲁无礼、风趣幽默、实话实说这些特点或具其一,或干脆同时都有。这本书我是一口气看完的,我也想象不出还有什么人看了一半能把它给放下的。”

——史蒂文·索德伯格(Steven Soderbergh),导演代表作有《性、谎言和录像带》

“以后再谈到奥逊·威尔斯时,必须再给他多加一行形容词。通过这本值得称道的对话录,我们发现了一位“语不惊人死不休”的奥逊·威尔斯,只要一张嘴,谈起那些他宣称自己曾打过交道、有过合作、出过力效过劳、一起上过床的男男女女,那些曾经讨好过和背叛过他的人,那些在他长达半世纪的演艺生涯中或欣赏或憎恶(两件事常常同时发生)的人,威尔斯总能说出些好笑到伤天害理、固执到无法无天而且又不落俗套的话。看这本书的时候,我都笑得发哮喘了。”

——戴维·纳沙(David Nasaw),著有The Patriarch等书

“亲近传奇人物的机会不常有,可阅读这本书的过程,就像是遇上一位传奇人物,在他人生最后的岁月里,每星期都能与他共进午餐。奥逊·威尔斯与亨利·雅格洛的对话,处处透着回忆、智慧与怨恨。而最重要的还是,从中我们可以见到一幕自我扮演的好戏:由奥逊·威尔斯饰演奥逊·威尔斯。”

——迈克尔·伍德(Michael Wood),著有《电影超简史》等书

......................

※媒体推荐※

“非常有意思,让人欲罢不能!”

——《名利场》(Vanity Fair)

“威尔斯显然在这些看不见的录音中敞开了话头。这本书挖到了古典好莱坞时代的许多八卦,但它的价值又远不止茶余饭后的消遣,因为它最珍贵的地方在于,它是威尔斯这位艺术家的一幅‘画像’,记录了威尔斯广博丰富的所思所想。实际上,本书是理解威尔斯导演观念、个人思想的重要资源。”

——理查德·布罗迪(Richard Brody),《纽约客》(The New Yorker)

“《与奥逊·威尔斯共进午餐》让我们得以亲临一种特别的历史文化现场。威尔斯的博学会刺激你打开电脑,一边读,一边上网重看书中提到的相关电影,看看威尔斯自己的作品,或者他不吝美言力捧的巴斯特·基顿、卡罗尔·隆巴德的作品。”

——《基督教科学箴言报》(The Christian Science Monitor)

“太棒了!终于能轻松窥见威尔斯脑子里在想什么了!书中充满了辛辣的言论,所论话题包括电影、戏剧、导演、演员、政治以及讲故事的核心原则。《与奥逊·威尔斯共进午餐》可能是这位讲故事领域的巨巨最后最伟大的作品!”

——Indiewire

“当亨利·雅格洛寄书给我,打开前,我曾一度怀疑这本书是否真的有趣。结果,我上钩了。我们的天才威尔斯嘴太毒了,有时候还挺烦人的,他在书中的观点是如此直白,不加掩饰。你在阅读的时候几乎能听到餐馆里银餐具叮当作响,服务员端来午饭,理查德·伯顿路过打招呼的声音。”

——小拉尔夫·加德纳(Ralph Gardner Jr. ),《华尔街日报》(The Wall Street Journal)