姐妹爬山各自努力 - 标记

怒江傈僳族妇女跨省婚姻迁移研究 豆瓣

作者:

陈业强

2015

- 7

《怒江傈僳族妇女跨省婚姻迁移研 究》以云南省怒江州一个村寨为研究个案,在长期田 野调查的基础上,对影响怒江傈僳族妇女跨省婚姻迁 移的因素以及迁移过程中遇到的文化冲突进行研究。 20世纪80年代以来,随着国家政治制度和经济制度的 改革,大量怒江傈僳族妇女开始婚姻迁移到东部沿海 地区。婚姻迁移到东部沿海地区以后,她们面临着文 化冲突与适应问题。婚姻迁移妇女一般能够适应异文 化,只是她们容易适应的是物质文化,*难适应的 是精神文化。虽然文化冲突使这些婚姻迁移妇女成了 社会弱势群体和“边际人”,但是,文化冲突并没有 强化她们的族群认同,夫妻感情和经济状况是影响这 些婚姻迁移妇女分化的主要因素。怒江傈僳族妇女 的婚姻迁移扩大了不同族群之间的交往与认同,有时 也重塑了“他者”的“污名”。国家只有缩小地区之 间的经济差距,加大对怒江傈僳族地区的教育投入, 提高怒江傈僳族妇女的受教育程度,才能使怒江傈僳 族妇女回归理性婚姻迁移。

作者简介

作者简介

背阴花园设计与植物搭配 豆瓣

本书是一本关于背阴花园设计的生活类图书。全书分为两章,即“不要因为花园背阴而放弃你的造园梦”和“背阴花园植物图鉴”,主要介绍了不同类型的背阴花园,以及通过造园实例,展示了让如何让不同类型的背阴花园变得更漂亮的设计和种植方案,另外提供了80种以上可以在不同背阴花园中搭配使用的耐阴植物图鉴。全书讲解细致全面,案例实用,可操作性强,同时搭配以照片和彩色插画,让园艺爱好者对背阴花园有了清晰的认识和了解,也能根据花园实际情况打造出理想的背阴花园。

捎话 豆瓣

8.0 (5 个评分)

作者:

刘亮程

译林出版社

2018

- 11

刘亮程历时5年创作完成的最新长篇小说《捎话》,秉承和延续了其自《一个人的村庄》开始就为读者所熟知的“万物有灵”创作观。在语言上,贯穿着他追求的玄学趣味,呈现出情感与哲学融合的动人特质,这是他脱离“散文家”身份的再一次超越。

《捎话》讲述了千年前一头驴脑子里的世界。这头叫谢的小毛驴,被一个叫库的翻译家牵着,当一句话,要捎给千里之外的敌对国。一句话就这样上路了……

在人和万物共存的声音世界里,风声、驴叫、人语、炊烟、鸡鸣狗吠都在向远方传递着话语。各种语言悄无声息穿行其间,神不知鬼不觉,却神鬼俱现。小母驴谢能听见鬼魂说话,能看见所有声音的形状和颜色,懂得为人服役也懂得猜度人心。于是,一人一驴,背负着“捎话”的任务,穿越战场,跨越语言间的沙漠戈壁,见证了许多生死和不可思议之事。

————————————————

“一个好故事里必定隐藏着另一个故事,故事偷运故事,被隐藏的故事才是最后要讲出来的。用千言万语,捎那不能说出的一句。小说家也是捎话人,小说也是捎话艺术。”——刘亮程

————————————————

【编辑推荐】

*《一个人的村庄》作者刘亮程暌违多年的全新长篇小说

* 一个韵味独特的文本,一次前所未有的阅读奇遇

* 《捎话》承袭了 《一个人的村庄》一脉相承的世界观,是在“万物有灵”之上建立对世界的理解和想象

* 《捎话》是一部孤悬于现实之外的寓言,书写了战争和改宗给人带来的身体和精神的分裂。故事情节奇诡荒诞,比如驴的世界中驴能看见鬼魂,战争中人首异处却能展开对话,小说的最后捎话人库终于听懂驴叫,并在死后再度转世成为人驴间的捎话者等等,但无论多么天马行空的表达,立足的还是人在现实中遭遇的各种问题。

* 《捎话》是一部对声音(语言)的理解之书,思考之书。“你每学会一种语言,就多了一个黑夜。” 小说中不断提及捎话人只捎话,不捎变成文字的语言,因为话一旦变成文字就死掉了。语言常常会在人心和人心之间制造迷途,由语言而生的交流、思想、信仰等都被语言控制。语言也是战争的根源。

* 能言不可言之言,是作家刘亮程最为突出的创作风格。《捎话》呈现了一个直觉所能达到的感觉天地,风声、驴叫、人语、鸡鸣狗吠连接起一个广阔世界,虚与实,动与静,有与无的辩证关系皆贯穿其中,蕴藏哲思。

————————————————

【名家推荐】

刘亮程在《捎话》这部小说艺术上所作出的冒险达到了极致。这部小说已经不能说这是散文家写的长篇小说了,他把小说、散文、诗歌、戏剧、神话包括民间传说多种元素集中在这一部作品当中,汇聚成一个其他小说家不可能有的小说世界。读《捎话》让我最想起来一部小说,帕穆克《我的名字叫红》。

——阎晶明,作家,中国作协副主席

这真是一部奇书,中国文坛罕见的小说,一则饱满、丰富、意味无穷的寓言,有着荒诞色彩和梦幻气质,有着无数让人拍案叫绝的细节,充满了想象力、洞察力和穿透力。作者打通所有界限,将创作自由发挥到了极致。语言洗练、清晰、传神、有节奏感、有不动声色的幽默,同时又充满诗意,哪怕是残酷的诗意。整部作品弥漫着一种令人揪心的哀伤和悲凉气息。不少细节意味深长,令人难忘。比如放屁报复行动,比如乔克努克将军脸上的两种表情、说话时的两种声音、目光中的两种眼神,比如妥的头和觉的身的对话,再比如人变成羊的细致描写,等等。战争、语言、历史、信仰、自由、权利,束缚、欲望、灵与肉、人与社会、人与动物等等都是《捎话》所涉及到的主题,一句两句实在难以说清,而且许多寓意只可意会,难以言传。

我相信《捎话》即便放到世界文坛也毫不逊色,完全可以代表中国文学。

————高兴(《世界文学》杂志主编)

《捎话》讲述了千年前一头驴脑子里的世界。这头叫谢的小毛驴,被一个叫库的翻译家牵着,当一句话,要捎给千里之外的敌对国。一句话就这样上路了……

在人和万物共存的声音世界里,风声、驴叫、人语、炊烟、鸡鸣狗吠都在向远方传递着话语。各种语言悄无声息穿行其间,神不知鬼不觉,却神鬼俱现。小母驴谢能听见鬼魂说话,能看见所有声音的形状和颜色,懂得为人服役也懂得猜度人心。于是,一人一驴,背负着“捎话”的任务,穿越战场,跨越语言间的沙漠戈壁,见证了许多生死和不可思议之事。

————————————————

“一个好故事里必定隐藏着另一个故事,故事偷运故事,被隐藏的故事才是最后要讲出来的。用千言万语,捎那不能说出的一句。小说家也是捎话人,小说也是捎话艺术。”——刘亮程

————————————————

【编辑推荐】

*《一个人的村庄》作者刘亮程暌违多年的全新长篇小说

* 一个韵味独特的文本,一次前所未有的阅读奇遇

* 《捎话》承袭了 《一个人的村庄》一脉相承的世界观,是在“万物有灵”之上建立对世界的理解和想象

* 《捎话》是一部孤悬于现实之外的寓言,书写了战争和改宗给人带来的身体和精神的分裂。故事情节奇诡荒诞,比如驴的世界中驴能看见鬼魂,战争中人首异处却能展开对话,小说的最后捎话人库终于听懂驴叫,并在死后再度转世成为人驴间的捎话者等等,但无论多么天马行空的表达,立足的还是人在现实中遭遇的各种问题。

* 《捎话》是一部对声音(语言)的理解之书,思考之书。“你每学会一种语言,就多了一个黑夜。” 小说中不断提及捎话人只捎话,不捎变成文字的语言,因为话一旦变成文字就死掉了。语言常常会在人心和人心之间制造迷途,由语言而生的交流、思想、信仰等都被语言控制。语言也是战争的根源。

* 能言不可言之言,是作家刘亮程最为突出的创作风格。《捎话》呈现了一个直觉所能达到的感觉天地,风声、驴叫、人语、鸡鸣狗吠连接起一个广阔世界,虚与实,动与静,有与无的辩证关系皆贯穿其中,蕴藏哲思。

————————————————

【名家推荐】

刘亮程在《捎话》这部小说艺术上所作出的冒险达到了极致。这部小说已经不能说这是散文家写的长篇小说了,他把小说、散文、诗歌、戏剧、神话包括民间传说多种元素集中在这一部作品当中,汇聚成一个其他小说家不可能有的小说世界。读《捎话》让我最想起来一部小说,帕穆克《我的名字叫红》。

——阎晶明,作家,中国作协副主席

这真是一部奇书,中国文坛罕见的小说,一则饱满、丰富、意味无穷的寓言,有着荒诞色彩和梦幻气质,有着无数让人拍案叫绝的细节,充满了想象力、洞察力和穿透力。作者打通所有界限,将创作自由发挥到了极致。语言洗练、清晰、传神、有节奏感、有不动声色的幽默,同时又充满诗意,哪怕是残酷的诗意。整部作品弥漫着一种令人揪心的哀伤和悲凉气息。不少细节意味深长,令人难忘。比如放屁报复行动,比如乔克努克将军脸上的两种表情、说话时的两种声音、目光中的两种眼神,比如妥的头和觉的身的对话,再比如人变成羊的细致描写,等等。战争、语言、历史、信仰、自由、权利,束缚、欲望、灵与肉、人与社会、人与动物等等都是《捎话》所涉及到的主题,一句两句实在难以说清,而且许多寓意只可意会,难以言传。

我相信《捎话》即便放到世界文坛也毫不逊色,完全可以代表中国文学。

————高兴(《世界文学》杂志主编)

寒门子弟上大学 豆瓣

The Privileged Poor:How Elite Colleges Are Failing Disadvantaged Students

8.4 (5 个评分)

作者:

[美]安东尼·亚伯拉罕·杰克

译者:

田雷

/

孙竞超

生活·读书·新知三联书店

2021

- 8

这是一部贴着写,却能飞起来的书,让人深思,也让人看到希望。——黄灯

亚马逊网站4.7星好评 | 李中清、刘擎、黄灯联袂推荐

2020年度美国社会学协会“皮埃尔·布迪厄最佳图书奖”

《我们的孩子》《娇惯的心灵》姊妹篇。被大学录取仅是一个开始,在精英大学里做一名穷学生,融入更加困难。他们的格格不入,值得所有人关注。

--------------------

在美国的精英大学里,有这么一个群体,他们凭借超常的努力,冲出破败、暴力、无序又匮乏的“废弃”故土和社区中学,踏入梦寐以求的大学校园。无关性别、肤色和地域,因为出身穷苦,这些年轻人有一个共同的标签——寒门子弟。

通过在美国一所著名大学连续三年的田野调查,覆盖上百位本科生、数百小时的面对面访谈,本书作者发现,对于寒门子弟来说,踏入大学校园只是一个开始,被录取并不代表能够融入。在寒门子弟占少数的精英大学,政策和环境把穷学生一步步推向边缘,阶级和文化的差异驱动着不平等的再生产,显示出无所不在的影响力。

本书所记录的,便是美国大学的真实生活样态:在有钱人的校园里做一名穷学生,他们的挣扎、焦虑、彷徨和挫败,实乃一部寒门子弟的悲歌。

亚马逊网站4.7星好评 | 李中清、刘擎、黄灯联袂推荐

2020年度美国社会学协会“皮埃尔·布迪厄最佳图书奖”

《我们的孩子》《娇惯的心灵》姊妹篇。被大学录取仅是一个开始,在精英大学里做一名穷学生,融入更加困难。他们的格格不入,值得所有人关注。

--------------------

在美国的精英大学里,有这么一个群体,他们凭借超常的努力,冲出破败、暴力、无序又匮乏的“废弃”故土和社区中学,踏入梦寐以求的大学校园。无关性别、肤色和地域,因为出身穷苦,这些年轻人有一个共同的标签——寒门子弟。

通过在美国一所著名大学连续三年的田野调查,覆盖上百位本科生、数百小时的面对面访谈,本书作者发现,对于寒门子弟来说,踏入大学校园只是一个开始,被录取并不代表能够融入。在寒门子弟占少数的精英大学,政策和环境把穷学生一步步推向边缘,阶级和文化的差异驱动着不平等的再生产,显示出无所不在的影响力。

本书所记录的,便是美国大学的真实生活样态:在有钱人的校园里做一名穷学生,他们的挣扎、焦虑、彷徨和挫败,实乃一部寒门子弟的悲歌。

价格革命 豆瓣

The Great Wave: Price Revolutions and the Rhythm of History

作者:

[美]大卫·哈克特·费舍尔

译者:

X. Li

一頁丨广西师范大学出版社

2021

普利策奖得主&《阿尔比恩的种子》作者大卫·哈克特·费舍尔的集大成之作

呈现人类社会的四次价格革命浪潮,重塑800年来的世界史——“改变的历史”。

世界史,因此获得了此前从未有过的数学般清晰的诗意。

《文明》《历史》《福布斯》《经济学人》《纽约时报》等数十家媒体一致推荐

★通过价格,揭示世界历史巨变的机制和节奏

价格可以说无所不在,不仅与重大的历史事件息息相关,也与每个人的日常生活形影不离,比如,攻占巴士底狱的那一天,也是巴黎粮食价格达到其周期性高位的一天。

但是价格研究所涉及的庞大数据,对研究者提出了挑战,要求兼具数学家的才能和历史学家的视野。

有名的价格研究者之一是马克思,他借助价格来解释生产系统尤其是交换的结构;而费舍尔则通过价格揭示了世界发生革命性变化的机制和节奏。

★历史不会重演,但会押韵

所有人可能都知道历史是变化的,但不知道变化后面存在某种机制。

当哲学家们试图将之作为形而上学问题,用演绎法来解决时,他们往往提供的是相互对立的解释,反而使得我们的认知更加混乱。而费舍尔则表明,这个终极之谜可以变成经验性的追问,用量化的证据来回答。

为此,他描述了世界历史的四次巨浪,它们并非一模一样,但在很多方面都很类似。于是,我们可以在中世纪盛期、文艺复兴、启蒙运动和维多利亚时代之间,在文明最闪耀的时刻和物质世界的节奏之间,建立起联系。

世界史获得了此前从未有过的数学般清晰的诗意。

★某种程度上,费舍尔宣布了“价格历史的终结”

费尔南·布罗代尔也是少数试图回答价格革命的起因的历史学家之一,但他认为这“不可能”解决。

而费舍尔在考察历史上的七种因果关系模型之后,另起炉灶地提出了新的具完备性和说服力的解释模型。

在某种程度上,他已经宣布了“价格历史的终结”,以后我们会获得更多的关于价格动态的量化数据,但是基本上不可能超越他的模式。

费舍尔尤其纠正了主流的货币主义模式带来的认知偏差,这种模式认为,美洲财富是16世纪价格革命的首要原因,而他表明,在美洲的白银和黄金流入欧洲之前,欧洲的价格早已经上涨。

★堪为美国的“司马迁”,历史写作的典范

费舍尔无疑不仅有着“通古今之变,成一家之言”的史识,还是一个极其擅讲故事的历史学家。

中世纪价格革命,从沙特尔的圣母诞辰节这一天讲起;

16世纪价格革命,从佛罗伦萨圣乔瓦尼节这一天讲起;

18世纪价格革命,从巴黎庆祝王太子诞生的节日这一天讲起;

20世纪价格革命,则是从伦敦维多利亚女王登基钻禧纪念日这一天讲起。

各种迷人的细节和有趣的观察遍布书中,填充着精心设计的的框架,几乎不露痕迹地服务于作者的理论雄心。可以说,本书也提供了历史写作的典范。

【媒体推荐】

不朽的杰作……历史表明,通缩时期可能就是繁荣时期。存在一种在繁荣的通缩时期进行投资的策略。证据呢?就在于费舍尔这部注定传世的历史著作。

——《福布斯》

兼有生动活泼的叙述风格和对数量证据的巧妙拆解……他用这样一种方式追古述今,即:启发式地提出有趣的问题,并就我们的处境提供了令人耳目一新的真知灼见。一个历史学家还能作出比这更好的工作吗?

——《纽约时报书评》

一份关于普通男女们如何在一部不啻于经济生活现代化历程的大戏中担纲主角的大胆概述。

——《文明》

通常所谓的历史视角,不过是回溯十年或二十年,费舍尔对数据的追踪,却是从中世纪开始的。他发现了价格变化的不断重复的长期模式,推翻了关于通胀原因的各派理论,其论述既令人信服,又引人入胜。

——《纽约时报》

这是一部引人入胜的著作;而且意义重大……费舍尔成功地展现了人类历史中一再重复的价格革命的浪潮……他的作品给出了一份鞭辟入里的历史分析,并且应当成为每个人认知架构的组成部分。

——《新政治家与社会》

《价格革命》有真材实料,以脚踏实地的研究作为后盾,而不是宣扬作者的政治理念。……费舍尔的著作仿佛一则警世故事,既非常易于理解,又极其地扣人心弦。

——《先驱报》

内容详实,引人入胜……全景式地展现了古往今来价格所扮演的角色和通胀所造成的危害。

——《华尔街日报》

费舍尔绝对是一位讲故事的大师。对于叙事主线,他有着准确无误的直觉,并以大量充分的细节点缀其间……他的著作以颇具绅士风范的追根究底的精神,罗列了一个个跳脱于数字之间的绝佳问题。

——《波士顿环球报》

引人入胜的历史事实和奇闻轶事……极大避免了学术写作中常见的那种云山雾罩和晦涩难懂的毛病。

——《基督教科学箴言报》

妙趣横生……一条串联起800年间经济史的醒目线索。

——《市场》

非常具有说服力……一部值得所有历史学家关注的重要著作。

——《历史》

妙趣横生……尽管费舍尔的主要目的以及最卓越的贡献是对价格革命的记述,不过他也尝试解释它们发生的原因。他大胆宣称:一些学者先入为主,犯下了令人尴尬的错误。没有经济学家或历史学家会对他的所有观点照单全收。许多人会激烈地表示反对。但是,大多数人都会从中获益良多。

——《列克星敦先驱领袖报》

令人倾倒……对费舍尔这部石破天惊之作的细节的熟稔,以及对它所提出的困难问题的回答,应当是每一位自称知晓未来通胀轨迹的投资经理所必须的。

——《投资政策》

现象级的广阔视野和渊博学识……费舍尔的这本通胀历史是一部绝佳的读物。他应当给财政部寄一本。

——《星期日电讯报》

细节丰富入微,行文令人着迷,内涵发人深省……历史学家们的事业将会因费舍尔的数据而受益匪浅。

——《多伦多环球邮报》

博学明智、可钦可敬,而且极能以理服人……费舍尔行文叙事笔力千钧,这正源于他将日常生活的细枝末节与人类历史中的老生常谈以及各个时代关于经济基础的复杂故事交织在一起的方法。

——《波士顿书评》

“是价格将一切变得确实可靠;

在此之前,浮现在人们脑海中的历史含糊不清。”

【内容简介】

大卫·哈克特·费舍尔,以生动地再现历史而闻名,即使是像《保罗·里维尔的骑行》这样的故事,或者像《阿尔比恩的种子》这样复杂的故事。现在,费舍尔将广泛的研究、细致的学术研究与引人入胜的写作结合在一起,通过描述和分析世界史上的四次价格革命浪潮,重塑了800年来的世界史——“改变的历史”。

价格记录比任何其他可量化的数据都要丰富,并且跨越了历史的整个范围,从中世纪的谷物价格表到过剩的现代统计数据……它们与我们的日常生活息息相关,我们却很少会用历史学的眼光去审视它们。

费舍尔研究了这些丰富的数据,将广泛的研究和细致的学术研究与引人入胜的写作结合起来,以令人惊叹的价格的历史为轴,创造了一个涵盖所有西方文化的故事,赋予了世界史以全新的面目:四次价格革命浪潮,每一次都始于一个均衡时期,盛世中世纪、文艺复兴、启蒙运动,最后是维多利亚时代。每一场革命的特点都是持续的通货膨胀,不断扩大的贫富差距,日益增加的不稳定,最后在这一浪潮的高潮出现一场危机,其特点是人口紧缩、社会和政治动荡以及经济崩溃。

费舍尔还精彩地阐述了这些漫长的经济浪潮是如何与社会和政治事件紧密交织在一起,影响着人们的思维方式。他认为,我们现在正处于世纪之交以来形成的价格革命的最后阶段。这场革命自世纪之交以来就一直在酝酿。不稳定的价格暴涨和下跌,近年来美国遭受的预期降低,以及全球其他地区的饥荒和战争,都是典型的价格革命高潮。他没有试图预测将会发生什么,他认为,“对未来的不确定性是我们目前状况的一个不可避免的事实”。

对于关心当今世界状况的人来说,这是一本必读之书。

呈现人类社会的四次价格革命浪潮,重塑800年来的世界史——“改变的历史”。

世界史,因此获得了此前从未有过的数学般清晰的诗意。

《文明》《历史》《福布斯》《经济学人》《纽约时报》等数十家媒体一致推荐

★通过价格,揭示世界历史巨变的机制和节奏

价格可以说无所不在,不仅与重大的历史事件息息相关,也与每个人的日常生活形影不离,比如,攻占巴士底狱的那一天,也是巴黎粮食价格达到其周期性高位的一天。

但是价格研究所涉及的庞大数据,对研究者提出了挑战,要求兼具数学家的才能和历史学家的视野。

有名的价格研究者之一是马克思,他借助价格来解释生产系统尤其是交换的结构;而费舍尔则通过价格揭示了世界发生革命性变化的机制和节奏。

★历史不会重演,但会押韵

所有人可能都知道历史是变化的,但不知道变化后面存在某种机制。

当哲学家们试图将之作为形而上学问题,用演绎法来解决时,他们往往提供的是相互对立的解释,反而使得我们的认知更加混乱。而费舍尔则表明,这个终极之谜可以变成经验性的追问,用量化的证据来回答。

为此,他描述了世界历史的四次巨浪,它们并非一模一样,但在很多方面都很类似。于是,我们可以在中世纪盛期、文艺复兴、启蒙运动和维多利亚时代之间,在文明最闪耀的时刻和物质世界的节奏之间,建立起联系。

世界史获得了此前从未有过的数学般清晰的诗意。

★某种程度上,费舍尔宣布了“价格历史的终结”

费尔南·布罗代尔也是少数试图回答价格革命的起因的历史学家之一,但他认为这“不可能”解决。

而费舍尔在考察历史上的七种因果关系模型之后,另起炉灶地提出了新的具完备性和说服力的解释模型。

在某种程度上,他已经宣布了“价格历史的终结”,以后我们会获得更多的关于价格动态的量化数据,但是基本上不可能超越他的模式。

费舍尔尤其纠正了主流的货币主义模式带来的认知偏差,这种模式认为,美洲财富是16世纪价格革命的首要原因,而他表明,在美洲的白银和黄金流入欧洲之前,欧洲的价格早已经上涨。

★堪为美国的“司马迁”,历史写作的典范

费舍尔无疑不仅有着“通古今之变,成一家之言”的史识,还是一个极其擅讲故事的历史学家。

中世纪价格革命,从沙特尔的圣母诞辰节这一天讲起;

16世纪价格革命,从佛罗伦萨圣乔瓦尼节这一天讲起;

18世纪价格革命,从巴黎庆祝王太子诞生的节日这一天讲起;

20世纪价格革命,则是从伦敦维多利亚女王登基钻禧纪念日这一天讲起。

各种迷人的细节和有趣的观察遍布书中,填充着精心设计的的框架,几乎不露痕迹地服务于作者的理论雄心。可以说,本书也提供了历史写作的典范。

【媒体推荐】

不朽的杰作……历史表明,通缩时期可能就是繁荣时期。存在一种在繁荣的通缩时期进行投资的策略。证据呢?就在于费舍尔这部注定传世的历史著作。

——《福布斯》

兼有生动活泼的叙述风格和对数量证据的巧妙拆解……他用这样一种方式追古述今,即:启发式地提出有趣的问题,并就我们的处境提供了令人耳目一新的真知灼见。一个历史学家还能作出比这更好的工作吗?

——《纽约时报书评》

一份关于普通男女们如何在一部不啻于经济生活现代化历程的大戏中担纲主角的大胆概述。

——《文明》

通常所谓的历史视角,不过是回溯十年或二十年,费舍尔对数据的追踪,却是从中世纪开始的。他发现了价格变化的不断重复的长期模式,推翻了关于通胀原因的各派理论,其论述既令人信服,又引人入胜。

——《纽约时报》

这是一部引人入胜的著作;而且意义重大……费舍尔成功地展现了人类历史中一再重复的价格革命的浪潮……他的作品给出了一份鞭辟入里的历史分析,并且应当成为每个人认知架构的组成部分。

——《新政治家与社会》

《价格革命》有真材实料,以脚踏实地的研究作为后盾,而不是宣扬作者的政治理念。……费舍尔的著作仿佛一则警世故事,既非常易于理解,又极其地扣人心弦。

——《先驱报》

内容详实,引人入胜……全景式地展现了古往今来价格所扮演的角色和通胀所造成的危害。

——《华尔街日报》

费舍尔绝对是一位讲故事的大师。对于叙事主线,他有着准确无误的直觉,并以大量充分的细节点缀其间……他的著作以颇具绅士风范的追根究底的精神,罗列了一个个跳脱于数字之间的绝佳问题。

——《波士顿环球报》

引人入胜的历史事实和奇闻轶事……极大避免了学术写作中常见的那种云山雾罩和晦涩难懂的毛病。

——《基督教科学箴言报》

妙趣横生……一条串联起800年间经济史的醒目线索。

——《市场》

非常具有说服力……一部值得所有历史学家关注的重要著作。

——《历史》

妙趣横生……尽管费舍尔的主要目的以及最卓越的贡献是对价格革命的记述,不过他也尝试解释它们发生的原因。他大胆宣称:一些学者先入为主,犯下了令人尴尬的错误。没有经济学家或历史学家会对他的所有观点照单全收。许多人会激烈地表示反对。但是,大多数人都会从中获益良多。

——《列克星敦先驱领袖报》

令人倾倒……对费舍尔这部石破天惊之作的细节的熟稔,以及对它所提出的困难问题的回答,应当是每一位自称知晓未来通胀轨迹的投资经理所必须的。

——《投资政策》

现象级的广阔视野和渊博学识……费舍尔的这本通胀历史是一部绝佳的读物。他应当给财政部寄一本。

——《星期日电讯报》

细节丰富入微,行文令人着迷,内涵发人深省……历史学家们的事业将会因费舍尔的数据而受益匪浅。

——《多伦多环球邮报》

博学明智、可钦可敬,而且极能以理服人……费舍尔行文叙事笔力千钧,这正源于他将日常生活的细枝末节与人类历史中的老生常谈以及各个时代关于经济基础的复杂故事交织在一起的方法。

——《波士顿书评》

“是价格将一切变得确实可靠;

在此之前,浮现在人们脑海中的历史含糊不清。”

【内容简介】

大卫·哈克特·费舍尔,以生动地再现历史而闻名,即使是像《保罗·里维尔的骑行》这样的故事,或者像《阿尔比恩的种子》这样复杂的故事。现在,费舍尔将广泛的研究、细致的学术研究与引人入胜的写作结合在一起,通过描述和分析世界史上的四次价格革命浪潮,重塑了800年来的世界史——“改变的历史”。

价格记录比任何其他可量化的数据都要丰富,并且跨越了历史的整个范围,从中世纪的谷物价格表到过剩的现代统计数据……它们与我们的日常生活息息相关,我们却很少会用历史学的眼光去审视它们。

费舍尔研究了这些丰富的数据,将广泛的研究和细致的学术研究与引人入胜的写作结合起来,以令人惊叹的价格的历史为轴,创造了一个涵盖所有西方文化的故事,赋予了世界史以全新的面目:四次价格革命浪潮,每一次都始于一个均衡时期,盛世中世纪、文艺复兴、启蒙运动,最后是维多利亚时代。每一场革命的特点都是持续的通货膨胀,不断扩大的贫富差距,日益增加的不稳定,最后在这一浪潮的高潮出现一场危机,其特点是人口紧缩、社会和政治动荡以及经济崩溃。

费舍尔还精彩地阐述了这些漫长的经济浪潮是如何与社会和政治事件紧密交织在一起,影响着人们的思维方式。他认为,我们现在正处于世纪之交以来形成的价格革命的最后阶段。这场革命自世纪之交以来就一直在酝酿。不稳定的价格暴涨和下跌,近年来美国遭受的预期降低,以及全球其他地区的饥荒和战争,都是典型的价格革命高潮。他没有试图预测将会发生什么,他认为,“对未来的不确定性是我们目前状况的一个不可避免的事实”。

对于关心当今世界状况的人来说,这是一本必读之书。

Culturing Life 豆瓣

作者:

Landecker, Hannah

Harvard Univ Pr

2007

- 2

How did cells make the journey, one we take so much for granted, from their origin in living bodies to something that can be grown and manipulated on artificial media in the laboratory, a substantial biomass living outside a human body, plant, or animal? This is the question at the heart of Hannah Landecker's book. She shows how cell culture changed the way we think about such central questions of the human condition as individuality, hybridity, and even immortality and asks what it means that we can remove cells from the spatial and temporal constraints of the body and "harness them to human intention." Rather than focus on single discrete biotechnologies and their stories - embryonic stem cells, transgenic animals - Landecker documents and explores the wider genre of technique behind artificial forms of cellular life. She traces the lab culture common to all those stories, asking where it came from and what it means to our understanding of life, technology, and the increasingly blurry boundary between them. The technical culture of cells has transformed the meaning of the term "biological," as life becomes disembodied, distributed widely in space and time. Once we have a more specific grasp on how altering biology changes what it is to be biological, Landecker argues, we may be more prepared to answer the social questions that biotechnology is raising.

空间的敦煌 豆瓣 Goodreads

Spatial Dunhuang: Approaching the Mogao Caves

8.5 (6 个评分)

作者:

[美国] 巫鸿

生活·读书·新知三联书店

2022

- 1

近一个世纪之前,陈寅恪先生在《陈垣敦煌劫余录序》中写道:“一时代之学术,必有其新材料与新问题。取用此材料,以研求问题,则为此时代学术之新潮流。”如果百年之前的情况是敦煌文献和敦煌艺术的新材料将引出新的研究问题,今天的情况则是经多几代学人的积累,基础性调查和材料整理已相当充盈,需要更多以研究中产生的新问题带动对材料的再发掘。巫鸿的这部新作通过“空间”这一角度,调动读者自身经验,从敦煌城一路向西,来到凿有数千洞窟的鸣沙山;面对扑面而来的崖壁展开历史想象,并以人的身体为尺度,进入不同时期的洞窟空间,感受洞窟的功能、性质和参观方式的明显变化。在洞窟中,身体参与感知雕塑和系列壁画以及它们之间的关系,最终目光视线落在单幅画面上,进入画面内部空间,完成精神层面的观看意义。因此,书中虽然广泛借助和征引了关于敦煌研究的原始材料,却试图从新的层面显示它们的意义,激发读者调动自己的身体和眼睛,在阅读中开启一趟敦煌莫高窟的历史文化之旅。

在难熬的日子里痛快地活 豆瓣 谷歌图书

役にたたない日々

7.8 (8 个评分)

作者:

[日] 佐野洋子

译者:

张峻

漓江出版社

2016

- 11

《在难熬的日子里痛快地活》是佐野洋子人生最后五年的生活散文,写下了她的日常生活,有对食物的记忆,对各种人、事、物的观察,以及面对老年、独居、死亡的种种看法,看似很琐碎的一些事,但她用淡然与豪爽的笔触,为余生写下了精彩痛快的一笔。在文字中可以看见她的豁达,并偶尔会心一笑。这将是影响长寿世代最深远的一本书,受用而畅快。

健忘沮丧,罹患癌症,因为看太多韩剧导致下巴掉落。煮饭,吃饭,上厕所,洗澡后上床。虽然人生很麻烦、很辛苦,但只要吃饱睡足,就可以过日子。“无论到了几岁都要积极进取。”像是一种强迫症不断对我们洗脑,慵懒、归于平淡的心反而轻松。

健忘沮丧,罹患癌症,因为看太多韩剧导致下巴掉落。煮饭,吃饭,上厕所,洗澡后上床。虽然人生很麻烦、很辛苦,但只要吃饱睡足,就可以过日子。“无论到了几岁都要积极进取。”像是一种强迫症不断对我们洗脑,慵懒、归于平淡的心反而轻松。

南下打工记 豆瓣

8.0 (5 个评分)

作者:

米周

中信出版社

2014

- 11

《南下打工记》在2013 年4 月首次发表于豆瓣阅读,累计评分9.0。

2013年的春天,我结束了五年的留学生活,怀着忐忑的心情来到一家小工厂,投奔朋友,开始了南下打工之旅。来到工厂那一刻,我几乎立刻被淹没到浪潮之中。我看到这个“世界工厂”各个环节的人,和他们握手、聊天、同桌吃饭,成为其中的一员。于是我便拿起笔,记录下经历的一切。从简单的工作日记开始,慢慢扩大观察范围,我开始斗胆探索每个人如何做着更美丽的梦,并为之实现而付出的适可而止的奋斗。我羡慕起南下打工时遇到的打工妹们,或多或少,她们至少还都知道在为什么而奋斗。毫不夸张地说,她们经历过比我更加起伏的人生,也经历过无数次梦想的破灭。

每一次梦想破灭后,她们怎么办呢?答案很简单:再找一个梦想。

如果一下子找不到呢?

那就做好手头的事情。

然后呢?

然后好事自然就随之而来了。

2013年的春天,我结束了五年的留学生活,怀着忐忑的心情来到一家小工厂,投奔朋友,开始了南下打工之旅。来到工厂那一刻,我几乎立刻被淹没到浪潮之中。我看到这个“世界工厂”各个环节的人,和他们握手、聊天、同桌吃饭,成为其中的一员。于是我便拿起笔,记录下经历的一切。从简单的工作日记开始,慢慢扩大观察范围,我开始斗胆探索每个人如何做着更美丽的梦,并为之实现而付出的适可而止的奋斗。我羡慕起南下打工时遇到的打工妹们,或多或少,她们至少还都知道在为什么而奋斗。毫不夸张地说,她们经历过比我更加起伏的人生,也经历过无数次梦想的破灭。

每一次梦想破灭后,她们怎么办呢?答案很简单:再找一个梦想。

如果一下子找不到呢?

那就做好手头的事情。

然后呢?

然后好事自然就随之而来了。

美味岁时记 豆瓣

おいしい歳時記

作者:

[日]广田千悦子 文字

/

濑户口诗织 料理

译者:

罗嘉

中信出版集团/楚尘文化

2016

- 5

█编辑推荐:

★充满诗意的二十四节气美食手册

★从日本传承下来的日常的美食纪事中追朔中国失落的习俗

★感受中国传统美食之美

★一流的图片,详致的时令菜谱,最实用的DIY美味指南

█内容简介:

本书用简单便捷的食谱呈现古已有之的节日餐点,并介绍了每月的节庆或传统活动的由来。

书的编排从四月开始,直到次年的三月,依照每个月中每个节日和节气,着重介绍了节日和节气中的美味餐点,每一种食物都配有手作的说明和图片,爱好者可以学着DIY。在诗意的语言和精致的细节中,享受久违的、和缓安恬的自然岁月之美,重新感受遵循自然规律乐活的趣致。通过了解日本节气和节日中的各种美食,亦可了解背后的文化、风土人情。

美好的配图,也是一场视觉的享宴。

★充满诗意的二十四节气美食手册

★从日本传承下来的日常的美食纪事中追朔中国失落的习俗

★感受中国传统美食之美

★一流的图片,详致的时令菜谱,最实用的DIY美味指南

█内容简介:

本书用简单便捷的食谱呈现古已有之的节日餐点,并介绍了每月的节庆或传统活动的由来。

书的编排从四月开始,直到次年的三月,依照每个月中每个节日和节气,着重介绍了节日和节气中的美味餐点,每一种食物都配有手作的说明和图片,爱好者可以学着DIY。在诗意的语言和精致的细节中,享受久违的、和缓安恬的自然岁月之美,重新感受遵循自然规律乐活的趣致。通过了解日本节气和节日中的各种美食,亦可了解背后的文化、风土人情。

美好的配图,也是一场视觉的享宴。

解读敦煌.敦煌装饰图案 豆瓣

作者:

主编:樊锦诗

/

著者:关友惠

2010

- 8

《敦煌装饰图案》中敦煌图版的版权归敦煌研究院所有,其余图版的版权归中国文物学会专家委员会所有。任何人不准以任何方式、在世界任何地区,以中文或任何文字,仿制或转载《敦煌装饰图案》图版和文字之部分或全部。

The Unknown Craftsman 豆瓣

作者:

Soetsu Yanagi

Kodansha International

1990

- 1

This book challenges the conventional ideas of art and beauty. What is the value of things made by an anonymous craftsman working in a set tradition for a lifetime? What is the value of handwork? Why should even the roughly lacquered rice bowl of a Japanese farmer be thought beautiful? The late Soetsu Yanagi was the first to fully explore the traditional Japanese appreciation for "objects born, not made."

Mr. Yanagi sees folk art as a manifestation of the essential world from which art, philosophy, and religion arise and in which the barriers between them disappear. The implications of the author's ideas are both far-reaching and practical.

Soetsu Yanagi is often mentioned in books on Japanese art, but this is the first translation in any Western language of a selection of his major writings. The late Bernard Leach, renowned British potter and friend of Mr. Yanagi for fifty years, has clearly transmitted the insights of one of Japan's most important thinkers. The seventy-six plates illustrate objects that underscore the universality of his concepts. The author's profound view of the creative process and his plea for a new artistic freedom within tradition are especially timely now when the importance of craft and the handmade object is being rediscovered.

Mr. Yanagi sees folk art as a manifestation of the essential world from which art, philosophy, and religion arise and in which the barriers between them disappear. The implications of the author's ideas are both far-reaching and practical.

Soetsu Yanagi is often mentioned in books on Japanese art, but this is the first translation in any Western language of a selection of his major writings. The late Bernard Leach, renowned British potter and friend of Mr. Yanagi for fifty years, has clearly transmitted the insights of one of Japan's most important thinkers. The seventy-six plates illustrate objects that underscore the universality of his concepts. The author's profound view of the creative process and his plea for a new artistic freedom within tradition are especially timely now when the importance of craft and the handmade object is being rediscovered.

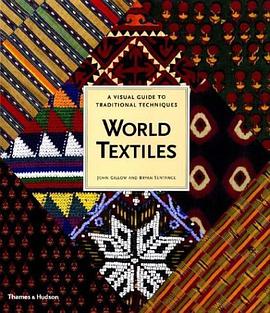

World Textiles 豆瓣

作者:

John Gillow

/

Bryan Sentance

Thames & Hudson

2005

- 2

The history of the world can be read in textiles: the rise of civilizations and the fall of empires are woven into their warp and weft along with the great stories of conquest, religion and trade. The legacy of textile design, form and pattern that has resulted from this global endowment can be seen here in all its spectacular richness.

Cultures separated by vast distances have developed similar solutions to design and construction while producing a dazzling variety of styles. Each textile epitomizes the culture that produced it - from the silk brocade saris of Benares in India, to cut-pile raphia cloth from Central Africa, pathwork quilts made by colonists in North America and indigo-dyed tsutugaki cloth from Japan.

Here is the first book to illustrate the whole range of traditional handmade textiles from all corners of the globe. Eight sections cover all aspects of materials and techniques, each giving a succinct summary of characteristics, making and geographical distribution, accompanied by hundreds of colour photographs and drawings. Every kind of textile is described: non-loom and loom-woven, painted and printed, dyed, sewn, embroidered and embellished.

Completed by a glossary, further reading and information on collections with public access, World Textiles is an unrivalled guide for anyone interested in collecting or making and designing textiles.

Cultures separated by vast distances have developed similar solutions to design and construction while producing a dazzling variety of styles. Each textile epitomizes the culture that produced it - from the silk brocade saris of Benares in India, to cut-pile raphia cloth from Central Africa, pathwork quilts made by colonists in North America and indigo-dyed tsutugaki cloth from Japan.

Here is the first book to illustrate the whole range of traditional handmade textiles from all corners of the globe. Eight sections cover all aspects of materials and techniques, each giving a succinct summary of characteristics, making and geographical distribution, accompanied by hundreds of colour photographs and drawings. Every kind of textile is described: non-loom and loom-woven, painted and printed, dyed, sewn, embroidered and embellished.

Completed by a glossary, further reading and information on collections with public access, World Textiles is an unrivalled guide for anyone interested in collecting or making and designing textiles.

The Gender Knot 豆瓣

作者:

Allan Johnson

Temple University Press

2014

- 10

The Gender Knot, Allan Johnson's response to the pain and confusion that men and women experience by living with gender inequality, explains what patriarchy is and isn't, how it works, and what gets in the way of understanding and doing something about it. Johnson's simple yet powerful approach avoids the paralyzing trap of guilt, blame, anger, and defensive denial that often results from conversations about gender.

This edition features:

• Updated references, data, resources, and examples, especially in relation to issues of sexual orientation and gender identity (e.g., gay marriage, transgender/cisgender)

• A glossary of terms

• A new chapter, "What Changes and What Does Not: Manhood and Violence," that provides an extended analysis of the causes of men's violence as a patriarchal phenomenon

This edition features:

• Updated references, data, resources, and examples, especially in relation to issues of sexual orientation and gender identity (e.g., gay marriage, transgender/cisgender)

• A glossary of terms

• A new chapter, "What Changes and What Does Not: Manhood and Violence," that provides an extended analysis of the causes of men's violence as a patriarchal phenomenon

家庭生活 豆瓣

8.4 (60 个评分)

作者:

姚鄂梅

人民文学出版社

2021

- 2

▶实力作家、汪曾祺文学奖获得者姚鄂梅最新小说,以机巧布设家庭新序,平凡中捏塑伦常奇情。

▶《家庭生活》是一本鲜活的描写当代家庭生活的小说,围绕这家庭这个社会里最小的基本单位,探讨人性与命运的流转。家庭是文学书写中的常见母题,姚鄂梅却写出了新意。小说语言朴素,却拥有统摄人心的力量。

▶突然做出过激行为的儿子,买卖婴孩的男人,介入别人家庭的第三者,社交网络时代下的新家庭关系,这些故事源自我们的经验范畴,又延伸出了新的思考,金钱与情感、欲望与责任等,而读者得以在重审家庭的过程中定义自己。

▶从姚鄂梅所写的诸多故事里,读者看到了在社会剧烈转型的过程中,社会矛盾的尖锐、多样,似乎“无论男女,都被各种各样的焦虑和困苦包围着”,姚鄂梅作为写作者,总是比普通人更敏感、更容易发现生活中无处不在的困惑,她把这种困惑表现出来,给人一些教训,有时是通过很刁的角度进行的。——梁鸿鹰(评论家)

▶作为一位实力派小说家,姚鄂梅的创作特点显而易见:注重讲故事,不搞叙事圈套;顺着人性这根藤蔓,将悲惨命运一捋到底,黑色阴影笼盖四野;把理想主义冲动和悲悯情怀深深埋藏,将现实的严酷呈现到不尽人情的地步;寓历史意识于小故事之中。——师力斌(《北京文学》杂志副主编)

▶姚鄂梅身为女性在如此一种情节设计的背后,我们可以真切感觉到作家对于女性不幸命运的强烈同情与悲悯。与这种同情悲悯相比较,尤其不容忽视的,借助于这种别出心裁的情节设计,姚鄂梅对于当下社会不合理的性质提出了殊为激烈的文学抗议。——王春林(评论家,山西大学文学院教授)

▶《家庭生活》是一本鲜活的描写当代家庭生活的小说,围绕这家庭这个社会里最小的基本单位,探讨人性与命运的流转。家庭是文学书写中的常见母题,姚鄂梅却写出了新意。小说语言朴素,却拥有统摄人心的力量。

▶突然做出过激行为的儿子,买卖婴孩的男人,介入别人家庭的第三者,社交网络时代下的新家庭关系,这些故事源自我们的经验范畴,又延伸出了新的思考,金钱与情感、欲望与责任等,而读者得以在重审家庭的过程中定义自己。

▶从姚鄂梅所写的诸多故事里,读者看到了在社会剧烈转型的过程中,社会矛盾的尖锐、多样,似乎“无论男女,都被各种各样的焦虑和困苦包围着”,姚鄂梅作为写作者,总是比普通人更敏感、更容易发现生活中无处不在的困惑,她把这种困惑表现出来,给人一些教训,有时是通过很刁的角度进行的。——梁鸿鹰(评论家)

▶作为一位实力派小说家,姚鄂梅的创作特点显而易见:注重讲故事,不搞叙事圈套;顺着人性这根藤蔓,将悲惨命运一捋到底,黑色阴影笼盖四野;把理想主义冲动和悲悯情怀深深埋藏,将现实的严酷呈现到不尽人情的地步;寓历史意识于小故事之中。——师力斌(《北京文学》杂志副主编)

▶姚鄂梅身为女性在如此一种情节设计的背后,我们可以真切感觉到作家对于女性不幸命运的强烈同情与悲悯。与这种同情悲悯相比较,尤其不容忽视的,借助于这种别出心裁的情节设计,姚鄂梅对于当下社会不合理的性质提出了殊为激烈的文学抗议。——王春林(评论家,山西大学文学院教授)