姐妹爬山各自努力 - 标记

浪迹声涯 豆瓣

作者:

刘索拉

作家出版社

《浪迹声涯:刘索拉与朋友们》著名作家、艺术家刘索拉暌违十年新书。

《浪迹声涯:刘索拉与朋友们》刘索拉:“这个乐队里的这些人,是一些卡在转折时代之

间的优秀音乐家,他们经过上个时代的束缚,又在经历这个时代的松绑,这一松一紧,其

实是人性转折的一种折磨,也同时是音乐观转折的一种折磨,音乐观的改变,就是世界观

的改变。”

《浪迹声涯:刘索拉与朋友们》刘索拉:“这书里面既没惊艳故事,也没什么可嚼舌的私

事。属于一种关于nothing(无)的书,除了音乐什么都没有,而音乐本身就是无。这

书每句都是关于我们乐队和有关音乐的细节,却没有什么大目的大意义。这世上有种种活

法,选择哪种,都不容易,都有很多细节牵扯进来。”

《浪迹声涯:刘索拉与朋友们》史铁生描述刘索拉的音乐是贴近生命的,荣念增更是夸奖

她是声音的魔法师,《教父》的导演科波拉称刘索拉的人声如同一个未知的王国,崔永元

赞她的音乐能带着听众一起回到心最干净的地方。

《浪迹声涯:刘索拉与朋友们》辑录了上百幅珍贵照片,由刘索拉精选。全书四色印刷,

内外双封,锁线装订,装帧精美。

《浪迹声涯:刘索拉与朋友们》刘索拉:“这个乐队里的这些人,是一些卡在转折时代之

间的优秀音乐家,他们经过上个时代的束缚,又在经历这个时代的松绑,这一松一紧,其

实是人性转折的一种折磨,也同时是音乐观转折的一种折磨,音乐观的改变,就是世界观

的改变。”

《浪迹声涯:刘索拉与朋友们》刘索拉:“这书里面既没惊艳故事,也没什么可嚼舌的私

事。属于一种关于nothing(无)的书,除了音乐什么都没有,而音乐本身就是无。这

书每句都是关于我们乐队和有关音乐的细节,却没有什么大目的大意义。这世上有种种活

法,选择哪种,都不容易,都有很多细节牵扯进来。”

《浪迹声涯:刘索拉与朋友们》史铁生描述刘索拉的音乐是贴近生命的,荣念增更是夸奖

她是声音的魔法师,《教父》的导演科波拉称刘索拉的人声如同一个未知的王国,崔永元

赞她的音乐能带着听众一起回到心最干净的地方。

《浪迹声涯:刘索拉与朋友们》辑录了上百幅珍贵照片,由刘索拉精选。全书四色印刷,

内外双封,锁线装订,装帧精美。

相片之用 豆瓣 Eggplant.place

L'Usage de la photo

8.3 (10 个评分)

作者:

[法]安妮·埃尔诺

/

[法]马克·马力

译者:

陆一琛

上海人民出版社

2023

- 11

★ 诺贝尔文学奖得主安妮·埃尔诺作品中文首次出版

★ 相片的用途是为了书写,用文学诠释的“向死而生”

★ 用文字写下的相片,记录着昨天的欲望、今天的缺席、明天的死亡预兆

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

安妮·埃尔诺和她的爱人马克·马力,拍摄下14张两人云雨过后的杂物相片,然后分别用文字记录下可见和不可见的东西。

在拍摄这些相片的时间前后,埃尔诺罹患乳腺癌。生长肿瘤的乳房,大量脱落的头发,抗癌药物侵害的病体,这位用自身经历书写生活的作家将残缺的身体转移到相片之中。物质性的东西成为爱、死亡、欲望、缺失的唯一证据。

“我意识到我为相片所着迷,正如自孩提时代起,我总是被污迹所吸引:床单或是扔在走道里的旧床垫上的血迹、精液痕迹、尿渍;嵌入木质冷餐台上的酒渍或食物残迹;旧时信纸上的咖啡渍或油腻腻的指印。最具物质性的有机污渍。我意识到我对写作有着同样的期待。我希望词语就像那些我们无法去除的污迹一样。”

——《相片之用》

★ 相片的用途是为了书写,用文学诠释的“向死而生”

★ 用文字写下的相片,记录着昨天的欲望、今天的缺席、明天的死亡预兆

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

安妮·埃尔诺和她的爱人马克·马力,拍摄下14张两人云雨过后的杂物相片,然后分别用文字记录下可见和不可见的东西。

在拍摄这些相片的时间前后,埃尔诺罹患乳腺癌。生长肿瘤的乳房,大量脱落的头发,抗癌药物侵害的病体,这位用自身经历书写生活的作家将残缺的身体转移到相片之中。物质性的东西成为爱、死亡、欲望、缺失的唯一证据。

“我意识到我为相片所着迷,正如自孩提时代起,我总是被污迹所吸引:床单或是扔在走道里的旧床垫上的血迹、精液痕迹、尿渍;嵌入木质冷餐台上的酒渍或食物残迹;旧时信纸上的咖啡渍或油腻腻的指印。最具物质性的有机污渍。我意识到我对写作有着同样的期待。我希望词语就像那些我们无法去除的污迹一样。”

——《相片之用》

认识我的人慢慢忘了我 豆瓣

作者:

周慧 著

/

黄灿然 选编

上海文艺出版社

2024

- 2

周慧十八岁出门打工,通过成人高考上了大专,毕业后来到深圳,从事过形形色色的工作后,辞职搬到深圳东部山区洞背村居住了近十年。

她住在一间三面有窗的房子里,这本书就是她从窗口眺望山和海、村庄和故人、远逝的青春和身在的中年,以及自己内心流转变化的坦诚记录。

“没有任何平静、痛苦、快乐经得起这样写,而没有什么秘密可以写一年都丝毫不触碰。”

这不是或不仅仅是一本散文集,而是一部书。甚至可当成一部长篇小说来读。而如果读者读后也认同我这番论断,则它还像一部独特的长篇小说。当我们谈到所有艺术都异曲同工的时候,指的就是周慧这种既是散文又是小说也是诗的直觉力和直观力。

你还可以把这部书看作一个湖南农村小姑娘一路成长,然后来到深圳拼搏,终于成功了的故事,只不过这成功不是变成大公司女掌门,而是变成一个女作家,她的拼搏是拼搏着不去拼搏,终于赢得没有财富的自由,过上使贫穷微不足道的生活。——黄灿然

她住在一间三面有窗的房子里,这本书就是她从窗口眺望山和海、村庄和故人、远逝的青春和身在的中年,以及自己内心流转变化的坦诚记录。

“没有任何平静、痛苦、快乐经得起这样写,而没有什么秘密可以写一年都丝毫不触碰。”

这不是或不仅仅是一本散文集,而是一部书。甚至可当成一部长篇小说来读。而如果读者读后也认同我这番论断,则它还像一部独特的长篇小说。当我们谈到所有艺术都异曲同工的时候,指的就是周慧这种既是散文又是小说也是诗的直觉力和直观力。

你还可以把这部书看作一个湖南农村小姑娘一路成长,然后来到深圳拼搏,终于成功了的故事,只不过这成功不是变成大公司女掌门,而是变成一个女作家,她的拼搏是拼搏着不去拼搏,终于赢得没有财富的自由,过上使贫穷微不足道的生活。——黄灿然

从咖啡到珈琲 豆瓣

Coffee Life in Japan

作者:

[美]梅里·艾萨克斯·怀特

译者:

陈静

上海社会科学院出版社

2023

- 5

【内容简介】

当日本第一家咖啡馆“可否茶馆”在东京诞生时,整个世界都没想到日本将成为咖啡消费大国,日式精品咖啡文化将成为全球三大咖啡潮流之一。

咖啡在16世纪初传入日本时,还是个新鲜事物,到明治维新时代已经成为“文明开化”的象征,今天则是家喻户晓的寻常饮料。作为 “后来者”的日本人对咖啡极度痴迷:改良速溶咖啡、发明罐装咖啡、重新发扬光大被欧美摒弃的手冲咖啡。从世界上第一个连锁咖啡店品牌圣保罗集团到咖啡迷前往日本必去朝圣的咖啡馆之一——琥珀咖啡 (Café de L'ambre),风格各异的日式咖啡馆及其背后的主理人引领着咖啡爱好者们走入第三波咖啡浪潮。

一位多年旅日的美国人类学家追溯“咖啡热”的足迹,探寻咖啡馆在城市生活中扮演的角色,并为读者奉上一份私人收藏的日本咖啡馆名录。

【媒体推荐】

咖啡信徒和业内人士必读之书。——奥利弗·斯特兰德,《纽约时报杂志》 ( 《纽约时报》副刊)

深度阐述130年来日本根深蒂固的咖啡文化。——《洛杉矶周报》

本书对于任何对文化和咖啡感兴趣的人来说都是重要的读物,它在日本有着令人惊讶的悠久历史。本书追溯该国咖啡馆不断演变的角色,并带我们参观一些最好的咖啡馆,作者的写作让我们想立即登上飞机,品尝一杯日本特色的咖啡,体验一种近乎痴迷的热情。——《波士顿环球报》

本书通过对咖啡和咖啡馆文化的考察,为当代日本人的生活提供了新颖而重要的研究。——《美国与东亚关系研究》

引人入胜且极富个人色彩地论述了日本的咖啡馆……强烈推荐——《选择》

当日本第一家咖啡馆“可否茶馆”在东京诞生时,整个世界都没想到日本将成为咖啡消费大国,日式精品咖啡文化将成为全球三大咖啡潮流之一。

咖啡在16世纪初传入日本时,还是个新鲜事物,到明治维新时代已经成为“文明开化”的象征,今天则是家喻户晓的寻常饮料。作为 “后来者”的日本人对咖啡极度痴迷:改良速溶咖啡、发明罐装咖啡、重新发扬光大被欧美摒弃的手冲咖啡。从世界上第一个连锁咖啡店品牌圣保罗集团到咖啡迷前往日本必去朝圣的咖啡馆之一——琥珀咖啡 (Café de L'ambre),风格各异的日式咖啡馆及其背后的主理人引领着咖啡爱好者们走入第三波咖啡浪潮。

一位多年旅日的美国人类学家追溯“咖啡热”的足迹,探寻咖啡馆在城市生活中扮演的角色,并为读者奉上一份私人收藏的日本咖啡馆名录。

【媒体推荐】

咖啡信徒和业内人士必读之书。——奥利弗·斯特兰德,《纽约时报杂志》 ( 《纽约时报》副刊)

深度阐述130年来日本根深蒂固的咖啡文化。——《洛杉矶周报》

本书对于任何对文化和咖啡感兴趣的人来说都是重要的读物,它在日本有着令人惊讶的悠久历史。本书追溯该国咖啡馆不断演变的角色,并带我们参观一些最好的咖啡馆,作者的写作让我们想立即登上飞机,品尝一杯日本特色的咖啡,体验一种近乎痴迷的热情。——《波士顿环球报》

本书通过对咖啡和咖啡馆文化的考察,为当代日本人的生活提供了新颖而重要的研究。——《美国与东亚关系研究》

引人入胜且极富个人色彩地论述了日本的咖啡馆……强烈推荐——《选择》

车墩墩野事记 豆瓣

作者:

周颖琪

光启书局

2023

- 9

【编辑推荐】:★车墩墩,野地里蹲!一位上班族毫不梦幻的“田园生活”!

这里是上海郊外小镇——车墩。一个“墩”字又土又憨,两个“墩”字就有点可爱,欢迎来到乘坐金山小火车即可抵达的乡下世界车墩墩。

“我”是三十岁上班族,搬离闹市,住进车墩墩,从此靠小火车通勤,周末野地里遛达,看云看花看动物,观察万物。难道这就是都市社畜版“田园生活”?

看,大白鹭在土里干架,村头狗忙着结帮,蜈蚣兀自钻进人的袖口,爷叔阿姨竖起脏话牌子骂偷菜的人。原来,城外的田园没那么“甜”,但城外的郊野依然“野”!

★看鸟,观虫,最后观人。对身边万物的理解,从观察开始。

2018年元旦,一辆依维柯载着“我”的所有家当,迎着新年的朝阳,从热闹的上海市内老社区来到了外环线以外的车墩镇。这里离城市很近,发展的脚步时刻在逼近;又仿佛被城市抛弃,留下了很多隐秘的角落。它又俗又野,却充满生趣。“我”像一条野狗般探索。起初只看鸟,不看别的,更不想看人。渐渐地,也看虫、看花、看天、看水、看火车、看船,发现万物皆可观察。于是,“我”开始重新看人。

【推荐语】:

在车墩墩,外部世界豁然开阔,逃离都市的人获得了野性,灵魂得以憩息,与鸟兽草木意外邂逅的惊奇,足以荡涤尘世的纷扰。——盛文强

【内容简介】:三十岁上班族,搬离闹市,住进城郊小镇车墩墩,从此靠小火车通勤,周末在野地里遛达,看云看花看动物,也看人。

车墩镇位于上海外环线以外,松江区的边缘。一个“墩”字又土又憨,两个“墩”字就有点可爱,于是“我”随同样热爱观鸟的人,亲昵地称它为“车墩墩”。这里离城市很近,发展的脚步时刻在逼近;又仿佛被城市抛弃,留下了很多隐秘的角落。这里有戴胜、白鹭、獐、貉、兔,水塔、水闸、小破屋;114种可见的鸟类,93种可嗅的野花。“我”用双眼观察万物,用双脚丈量身边的世界,决心像一条野狗般,在车墩墩的16个村子中逡巡探索。

起初,“我”只看鸟,不太看别的,更不想看见人。渐渐地,也顺便看鸟吃什么,看鸟住什么,看鸟干什么。从鸟开始,慢慢也看虫、看花、看天、看水、看火车、看船。时间一长,发现万物皆可观察。鸟不再是一部分被独立出来的观察对象,而是属于一个巨大整体中的小小一角。人作为其中不可或缺的一部分,不再被排除在外。于是“我”开始重新看人。

春夏秋冬,四季往复。“我”和这里的花鸟鱼虫、村道河流一起经历了衰长,为它写下一百篇观察手记。

这并不是一本“清新祥和”的田园之书,“我”的乡下生活没有那么便利,甚至有时灰头土脸、怪里怪气。别人觉得“噫——邋遢!”,而我却觉得——自由。

本想像一条野狗一样活着,在田野里撒欢、乱吠,却发现“狗”起来了,才真正成为了一个“人”。

这里是上海郊外小镇——车墩。一个“墩”字又土又憨,两个“墩”字就有点可爱,欢迎来到乘坐金山小火车即可抵达的乡下世界车墩墩。

“我”是三十岁上班族,搬离闹市,住进车墩墩,从此靠小火车通勤,周末野地里遛达,看云看花看动物,观察万物。难道这就是都市社畜版“田园生活”?

看,大白鹭在土里干架,村头狗忙着结帮,蜈蚣兀自钻进人的袖口,爷叔阿姨竖起脏话牌子骂偷菜的人。原来,城外的田园没那么“甜”,但城外的郊野依然“野”!

★看鸟,观虫,最后观人。对身边万物的理解,从观察开始。

2018年元旦,一辆依维柯载着“我”的所有家当,迎着新年的朝阳,从热闹的上海市内老社区来到了外环线以外的车墩镇。这里离城市很近,发展的脚步时刻在逼近;又仿佛被城市抛弃,留下了很多隐秘的角落。它又俗又野,却充满生趣。“我”像一条野狗般探索。起初只看鸟,不看别的,更不想看人。渐渐地,也看虫、看花、看天、看水、看火车、看船,发现万物皆可观察。于是,“我”开始重新看人。

【推荐语】:

在车墩墩,外部世界豁然开阔,逃离都市的人获得了野性,灵魂得以憩息,与鸟兽草木意外邂逅的惊奇,足以荡涤尘世的纷扰。——盛文强

【内容简介】:三十岁上班族,搬离闹市,住进城郊小镇车墩墩,从此靠小火车通勤,周末在野地里遛达,看云看花看动物,也看人。

车墩镇位于上海外环线以外,松江区的边缘。一个“墩”字又土又憨,两个“墩”字就有点可爱,于是“我”随同样热爱观鸟的人,亲昵地称它为“车墩墩”。这里离城市很近,发展的脚步时刻在逼近;又仿佛被城市抛弃,留下了很多隐秘的角落。这里有戴胜、白鹭、獐、貉、兔,水塔、水闸、小破屋;114种可见的鸟类,93种可嗅的野花。“我”用双眼观察万物,用双脚丈量身边的世界,决心像一条野狗般,在车墩墩的16个村子中逡巡探索。

起初,“我”只看鸟,不太看别的,更不想看见人。渐渐地,也顺便看鸟吃什么,看鸟住什么,看鸟干什么。从鸟开始,慢慢也看虫、看花、看天、看水、看火车、看船。时间一长,发现万物皆可观察。鸟不再是一部分被独立出来的观察对象,而是属于一个巨大整体中的小小一角。人作为其中不可或缺的一部分,不再被排除在外。于是“我”开始重新看人。

春夏秋冬,四季往复。“我”和这里的花鸟鱼虫、村道河流一起经历了衰长,为它写下一百篇观察手记。

这并不是一本“清新祥和”的田园之书,“我”的乡下生活没有那么便利,甚至有时灰头土脸、怪里怪气。别人觉得“噫——邋遢!”,而我却觉得——自由。

本想像一条野狗一样活着,在田野里撒欢、乱吠,却发现“狗”起来了,才真正成为了一个“人”。

等伯 豆瓣

等伯

作者:

[日] 安部龙太郎

译者:

徐萍

/

欧凌

重庆出版社

2018

- 2

★第148届直木奖获奖作品!获得多名作家和评论家的绝赞好评,在日本读书网站上获数千一致好评。

★这是一本关于梦想与追寻的书。

等伯——一个潦倒落魄的艺术天才,一个为画痴狂的梦想家

生于乱世,连活着也是一种奢侈,

他却执着地追求自己的梦想,

他的故事可以穿越时代,穿越国界,

给我们勇气与启迪,让我们懂得,有一种勇气,叫“穷途末路之后的破茧重生”。

★长谷川等伯是日本战国时代的传奇画家,是日本历史上最为有名的画家之一。

他出身平凡,仅凭一己之力创立了长谷川画派,获得丰臣秀吉的重用。深得日本茶道鼻祖千利休的赞许。几百年历史的狩野画派,的他的画作中,既有 ,又有自成一格的水墨画,其代表松林图屏风被誉为日本水墨画的巅峰,许多作品被指定为国宝,对日本画坛的影响极为深远。

他是一介乡下画师,已过而立之年,

他想去往京城,与御用画师狩野永德一决高下,成为天下第一的画家。

是青云之志,还是痴心妄想?

是平凡地过一生,还是放手去追逐梦想?

长谷川等伯无法预知未来会有怎样的挫折在等待着自己,

但他知道,唯一能做的,就只剩下勇往直前……

★这是一本关于梦想与追寻的书。

等伯——一个潦倒落魄的艺术天才,一个为画痴狂的梦想家

生于乱世,连活着也是一种奢侈,

他却执着地追求自己的梦想,

他的故事可以穿越时代,穿越国界,

给我们勇气与启迪,让我们懂得,有一种勇气,叫“穷途末路之后的破茧重生”。

★长谷川等伯是日本战国时代的传奇画家,是日本历史上最为有名的画家之一。

他出身平凡,仅凭一己之力创立了长谷川画派,获得丰臣秀吉的重用。深得日本茶道鼻祖千利休的赞许。几百年历史的狩野画派,的他的画作中,既有 ,又有自成一格的水墨画,其代表松林图屏风被誉为日本水墨画的巅峰,许多作品被指定为国宝,对日本画坛的影响极为深远。

他是一介乡下画师,已过而立之年,

他想去往京城,与御用画师狩野永德一决高下,成为天下第一的画家。

是青云之志,还是痴心妄想?

是平凡地过一生,还是放手去追逐梦想?

长谷川等伯无法预知未来会有怎样的挫折在等待着自己,

但他知道,唯一能做的,就只剩下勇往直前……

推拿按摩的解剖学基础(第4版) 豆瓣

TRAIL GUIDE TO THE BODY (4TH EDITION): A HANDS-ON GUIDE TO LOCATING MUSCLES, BONES AND MORE

作者:

安安德鲁.比尔(美)

译者:

丁自海/汪华侨

山东科学技术出版社

2014

- 4

这部译著是《Trail Guide to the Body》第4版,已被美国国家认证委员会认可,按摩疗法联合会将其用于国家考试首推教材。这是一部科学加艺术的杰作,有很多实际操作不仅引人意会,还可以通过图形妙传。本书的重大特色,是将按摩手法必须遵循的复杂结构和原理,通过引人入胜的美术成就,将枯燥

难懂,又必须掌握的肌肉起止、层次顺序、结构毗邻及血管神经分布,令人轻松舒适地加以接收.

这部译著的问世,将为康复医师、物理治疗师、按摩治疗师、医学生、临床解剖学教师和运动健身教练们,提供一部科学艺术、生动活泼、趣味盎然的高端科技与科普并茂的著作。

难懂,又必须掌握的肌肉起止、层次顺序、结构毗邻及血管神经分布,令人轻松舒适地加以接收.

这部译著的问世,将为康复医师、物理治疗师、按摩治疗师、医学生、临床解剖学教师和运动健身教练们,提供一部科学艺术、生动活泼、趣味盎然的高端科技与科普并茂的著作。

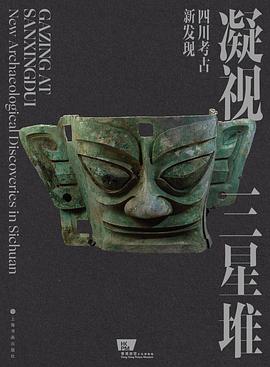

凝视三星堆——四川考古新发现 豆瓣

作者:

香港故宫文化博物馆 编

上海书画出版社

2023

- 10

史料记载的缺失,一度让三星堆成为人类记忆中消失的文明。1986年,两个祭祀坑的惊人发现揭示出了这个位于今中国四川省境内的灿烂文明,举世瞩目,而此次发现也被认为是上世纪中国最伟大的考古发现之一。2019年至今,三星堆的最新发掘揭露了六个更大规模的祭祀坑,并从中出土大量形态奇异的青铜器、玉器、金器、象牙等。这些数以万计的出土物对深入理解中国古代西南地区与中原、长江中游等地的物质交流、文化关系以及整个中国青铜时代的历史与艺术都甚为关键。这部以图录将成为首部详细及系统介绍三星堆最新发现的书籍。此书将邀请来自四川和世界其他地区不同背景的学者,从考古、艺术史、思想观念、理论和科技研究等方面对神秘的三星堆文明展开探讨,包括四川省考古研究院研究员兼三星堆遗址考古发掘队领队雷雨博士,香港故宫首席研究员、著名考古学家焦天龙博士,助理研究员王圣雨博士,几十年来致力于三星堆研究、考古及展示的美国旧金山亚洲艺术博物馆馆长许杰博士。除了呈现三星堆遗址地图和文化分期外,图录亦将特别为香港以及国际读者梳理三星堆百年来的发现和考古发掘历史。

五四婚姻 豆瓣

7.0 (15 个评分)

作者:

孔慧怡

岳麓书社

2023

- 9

“五四”与新文化运动,是近代中国历史上的关键时刻。社会处在波动与变革中,思想、文化理念面临更新,人们的价值观发生巨大的变化。女性运动也走到了重要节点。年轻一代提出了“新女性”的观念,倡导“婚恋自主”与“人格独立”,无形中改写了“新女性”“旧女性”两代中国女性的人生。

本书重述新文化时期知名的三宗离婚与八段婚姻。作者孔慧怡一反男性中心的传记传统,寻找历史中失落的女性声音,以女性主义的视角,重新讲述朱安、许广平、江冬秀、曹珮声、张幼仪、陆小曼、林徽音的婚恋故事,展现巨变时代中“新”“旧”两代女性波澜起伏的命运。

通过这七个性格、背景各异的人物,本书试图探讨当时女子面对的实际问题,描绘出变革时期下中国妇女的各种面貌。她们的经历也可以帮助我们重新理解新文化运动时期的“新女性“观念,反思五四史观对女性的论述和表达。

————————

我们如何定义与理解中国、现代、新女性?在自由、独立、新知的大纛下,她们有多少向往与怅惘,抗拒与妥协?孔慧怡以有情的眼光,细腻的考证重新述说五四女性的婚恋故事。这些故事投射一个剧烈转变的时代里,女性在前卫与保守,个体与舆论,机缘与情志间的纠缠与抉择。多少年后,她们的故事依然令人低徊感动。传奇不奇——因为无比真实。(王德威)

讲述“五四”一代名人的婚姻故事的著作堪称汗牛充栋,可在我有限的阅读范围里,这却是第一本真正称得上“女方的故事”的书,第一本特意选择那些在婚姻关系中处于弱势、也在后人的评述中位居边缘的女性人物,将灯光对准她们的书,第一本以细腻、平和,不乏洞见的叙述笔法,从那些女性的角度来讲述五四婚姻的书。因此,它对一百年来有关五四婚姻——乃至整个五四历史——的明显偏于“男方”的主流叙事,是能起到尖锐的纠偏作用的。(王晓明)

有可信的研究作为根据,有深入的分析和独特的见地;文笔也活泼有趣,难能可贵的是从当事人女性的角度设身处地写她的处境和感受。(张曼仪)

《五四婚姻》选题独具只眼,多从一正一反的镜像来写“新女性”与“旧女性”,对两方面皆体贴入微,充满“同情之理解”、甚至“同情之欣赏”,消解新旧女性之间的价值对立。在孔慧怡笔下,“旧女性”第一次从依附的阴影中走出,浮出历史地表,作为主体被观照,被理解,被表达。作者对照着写,读者对照着读,每一个女性的命运都折射出新旧裂变大时代下个体的血与泪、困惑与挣扎,而她们以生命求索的一些议题,迄今为止依然有时代意义。(林峥)

本书重述新文化时期知名的三宗离婚与八段婚姻。作者孔慧怡一反男性中心的传记传统,寻找历史中失落的女性声音,以女性主义的视角,重新讲述朱安、许广平、江冬秀、曹珮声、张幼仪、陆小曼、林徽音的婚恋故事,展现巨变时代中“新”“旧”两代女性波澜起伏的命运。

通过这七个性格、背景各异的人物,本书试图探讨当时女子面对的实际问题,描绘出变革时期下中国妇女的各种面貌。她们的经历也可以帮助我们重新理解新文化运动时期的“新女性“观念,反思五四史观对女性的论述和表达。

————————

我们如何定义与理解中国、现代、新女性?在自由、独立、新知的大纛下,她们有多少向往与怅惘,抗拒与妥协?孔慧怡以有情的眼光,细腻的考证重新述说五四女性的婚恋故事。这些故事投射一个剧烈转变的时代里,女性在前卫与保守,个体与舆论,机缘与情志间的纠缠与抉择。多少年后,她们的故事依然令人低徊感动。传奇不奇——因为无比真实。(王德威)

讲述“五四”一代名人的婚姻故事的著作堪称汗牛充栋,可在我有限的阅读范围里,这却是第一本真正称得上“女方的故事”的书,第一本特意选择那些在婚姻关系中处于弱势、也在后人的评述中位居边缘的女性人物,将灯光对准她们的书,第一本以细腻、平和,不乏洞见的叙述笔法,从那些女性的角度来讲述五四婚姻的书。因此,它对一百年来有关五四婚姻——乃至整个五四历史——的明显偏于“男方”的主流叙事,是能起到尖锐的纠偏作用的。(王晓明)

有可信的研究作为根据,有深入的分析和独特的见地;文笔也活泼有趣,难能可贵的是从当事人女性的角度设身处地写她的处境和感受。(张曼仪)

《五四婚姻》选题独具只眼,多从一正一反的镜像来写“新女性”与“旧女性”,对两方面皆体贴入微,充满“同情之理解”、甚至“同情之欣赏”,消解新旧女性之间的价值对立。在孔慧怡笔下,“旧女性”第一次从依附的阴影中走出,浮出历史地表,作为主体被观照,被理解,被表达。作者对照着写,读者对照着读,每一个女性的命运都折射出新旧裂变大时代下个体的血与泪、困惑与挣扎,而她们以生命求索的一些议题,迄今为止依然有时代意义。(林峥)

左脳さん、右脳さん 豆瓣

作者:

[日] ネドじゅん

ナチュラルスピリット

2023

- 3

某一天,突然之间,思考消失了!

一直活在心无旁骛状态中的阿姨,

分享如何不被烦恼思考困扰,幸福生活的秘密♪

★思考消失后,超级幸福的每一天

你也想体验吗

「你好,我是阿姨。

几年前忽然之间,

头脑里

的思考全都消失了。

也就是说,头脑里

亂晃的

自言自语思考

完全消失不见了。」

「所谓的『正见』,

『觉醒』,『意识觉醒』,就是这个状态。」

「思考消失后

你会如何想呢?

太幸福了

完全没有压力。

心灵平静自由,

简直就是超级幸福。」

由于心身症起源,她开始研究呼吸法等。一天,突然进入了「思考消失」的状态!

从此以来,一直都处于心无旁骛和察觉到万物本质的状态,快6年了。

而且她很清楚成为这个状态的过程,所以用「平易近人的语言」和「形象生动的插图」,将「5个步骤」介绍得无比详细!

一直活在心无旁骛状态中的阿姨,

分享如何不被烦恼思考困扰,幸福生活的秘密♪

★思考消失后,超级幸福的每一天

你也想体验吗

「你好,我是阿姨。

几年前忽然之间,

头脑里

的思考全都消失了。

也就是说,头脑里

亂晃的

自言自语思考

完全消失不见了。」

「所谓的『正见』,

『觉醒』,『意识觉醒』,就是这个状态。」

「思考消失后

你会如何想呢?

太幸福了

完全没有压力。

心灵平静自由,

简直就是超级幸福。」

由于心身症起源,她开始研究呼吸法等。一天,突然进入了「思考消失」的状态!

从此以来,一直都处于心无旁骛和察觉到万物本质的状态,快6年了。

而且她很清楚成为这个状态的过程,所以用「平易近人的语言」和「形象生动的插图」,将「5个步骤」介绍得无比详细!

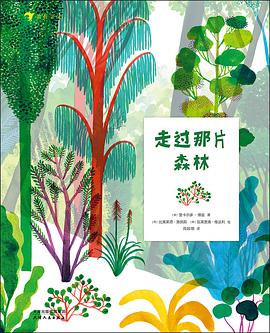

走过那片森林 豆瓣

The Forest

作者:

[意] 里卡尔多·博兹 著

/

[西] 比奥莱塔·洛佩斯 绘

…

译者:

周颖琪

后浪丨天津人民出版社

2021

- 2

三位艺术家共同创造的生命寓言,

一段美妙绝伦的视觉体验。

我们都生活在森林中,进行自己的人生探险。

◎ 编辑推荐

☆ 多本刊物联合推荐,惊艳博洛尼亚国际童书展

出版人周刊、伦纳德·马库斯、插画家协会……联合推荐,适合全年龄段的“奇妙书籍”。

☆ 三位艺术家联手打造,拓展纸质书无限可能

将纸雕、剪纸、折页、插画、诗意寓言合而为一,给予读者独一无二、奇妙震撼的视觉体验。

☆ 每个人都在经历的森林冒险,发人深省的生命之诗

起初,有一片小小的森林,和一个孤独的探险者。然后,有了同伴、游戏、记录、故事、危险、死亡、终点……初读时惊叹工艺设计美妙,反复阅读中才体会故事深意。

◎ 内容简介

由三位艺术家共同创造的绘本,由纸雕、绘画和故事三部分构成。

从前,有一片小小的松树林,它渐渐长成了一片森林。森林里有了探险者,他们沉浸其中,忘记了白天黑夜。他们发明了词语和游戏,开始记录与讲述。有人结伴攀登,有人独自前行……

哪怕遇到危险,所有人都明白,这是一场无法回头的旅程。

◎ 媒体推荐

巧妙,引人注目......郁郁葱葱、充满活力的作品。——科克斯书评 Kirkus Reviews

小孩子可能无法理解更深层次的含义,但他们一定会探索这本书精美的插图:雕刻在纸上的凸起的纹理,用小眼睛窥视下一页的镂空……而对成年人来说,它在问一个永恒的问题:我们是谁,我们从哪里来,我们要去哪里?——杂志EcoParent

阅读这本书,读者仿佛变身为漫步在童话故事森林里的小精灵。

“森林”是一个未知的领域,会带来令人兴奋的视觉体验和意想不到的奇幻旅程。《走过那片森林》读来就像是开启了一段童话般的森林漫步之旅。来自意大利和西班牙的两位艺术家,使用大量的模切、压凹、浮雕和折页技法,从视觉上增添了许多乐趣。——伦纳德·S·马库斯,儿童文学研究者、作家

《走过那片森林》是我见过的最美丽、最震撼的 2-3 本图画书之一。——戴夫·艾格斯(Dave Eggers) 畅销书作家

一段美妙绝伦的视觉体验。

我们都生活在森林中,进行自己的人生探险。

◎ 编辑推荐

☆ 多本刊物联合推荐,惊艳博洛尼亚国际童书展

出版人周刊、伦纳德·马库斯、插画家协会……联合推荐,适合全年龄段的“奇妙书籍”。

☆ 三位艺术家联手打造,拓展纸质书无限可能

将纸雕、剪纸、折页、插画、诗意寓言合而为一,给予读者独一无二、奇妙震撼的视觉体验。

☆ 每个人都在经历的森林冒险,发人深省的生命之诗

起初,有一片小小的森林,和一个孤独的探险者。然后,有了同伴、游戏、记录、故事、危险、死亡、终点……初读时惊叹工艺设计美妙,反复阅读中才体会故事深意。

◎ 内容简介

由三位艺术家共同创造的绘本,由纸雕、绘画和故事三部分构成。

从前,有一片小小的松树林,它渐渐长成了一片森林。森林里有了探险者,他们沉浸其中,忘记了白天黑夜。他们发明了词语和游戏,开始记录与讲述。有人结伴攀登,有人独自前行……

哪怕遇到危险,所有人都明白,这是一场无法回头的旅程。

◎ 媒体推荐

巧妙,引人注目......郁郁葱葱、充满活力的作品。——科克斯书评 Kirkus Reviews

小孩子可能无法理解更深层次的含义,但他们一定会探索这本书精美的插图:雕刻在纸上的凸起的纹理,用小眼睛窥视下一页的镂空……而对成年人来说,它在问一个永恒的问题:我们是谁,我们从哪里来,我们要去哪里?——杂志EcoParent

阅读这本书,读者仿佛变身为漫步在童话故事森林里的小精灵。

“森林”是一个未知的领域,会带来令人兴奋的视觉体验和意想不到的奇幻旅程。《走过那片森林》读来就像是开启了一段童话般的森林漫步之旅。来自意大利和西班牙的两位艺术家,使用大量的模切、压凹、浮雕和折页技法,从视觉上增添了许多乐趣。——伦纳德·S·马库斯,儿童文学研究者、作家

《走过那片森林》是我见过的最美丽、最震撼的 2-3 本图画书之一。——戴夫·艾格斯(Dave Eggers) 畅销书作家

餘地 豆瓣

作者:

顧玉玲

印刻

2022

- 4

‧從「我們」出發,從遺忘打撈自我,揭開時間紗布下的傷與痛,與之和解。

痛與記憶的紀事

用漫長跨度的時光,揭開蘊藏在生命中的遺憾與傷害,理解挫傷

童偉格、張亦絢、游靜、韓麗珠 專序

朱嘉漢、賀淑芳 推薦

三十年前的航空信,串起諸多人生。

家中經濟與情感核心的年邁老婦、憂鬱寡歡的高中老師、追求認同卻酗酒的大女兒、總在關係中當夾心餅乾的二女兒、意外懷孕而移居國外的閨密、跨海來台尋根的兒子、投入選舉的政治受難遺族,從一場夢、數封信、交錯的旅程,傷痛一一被喚醒……

故事中,每個人內心被無法訴說的痛包裹著,即使沒有記憶的可能,卻暴力地承接傷害與痛,彼此間的關係,要怎樣才算夠了?《餘地》以溫柔獨特的視角,關照跨度時光,理解彼此的挫傷。

歷史並不總是慷慨待人,也總是成就現實裡,人的持續受迫,所以小說存在,為了記憶將被遺忘的空景,憑此,寬延惘惘再臨的暴雨。此即顧玉玲的小說《餘地》:最終,這一角一切厚重話語,盡皆留白了的靜謐空地,亦在「我」與彼之間,留存了溫暖的共感與光照。──童偉格

在這部以家族、性別與台灣為發端的小說中,如何在三者之中,翻轉出跨家庭、跨性別與跨台灣的新意,一種「不厭舊也不懼變」的「敢撩(禁忌)」書寫策略,實有太多可觀之處。──張亦絢

一如不少經歷鉅大歷史創傷,透過書寫以消化並超克的小說家(我在想,嗯,米蘭,昆德拉),顧玉玲迫使平庸的善惡二元對立變得陌生;所謂惡,或善,是否只是彼此的延伸?──游靜

《餘地》所展現的世界,表面運作如常,而在日常的表相下,各人都懷抱著無法與別人分擔或分享的黑洞。──韓麗珠

痛與記憶的紀事

用漫長跨度的時光,揭開蘊藏在生命中的遺憾與傷害,理解挫傷

童偉格、張亦絢、游靜、韓麗珠 專序

朱嘉漢、賀淑芳 推薦

三十年前的航空信,串起諸多人生。

家中經濟與情感核心的年邁老婦、憂鬱寡歡的高中老師、追求認同卻酗酒的大女兒、總在關係中當夾心餅乾的二女兒、意外懷孕而移居國外的閨密、跨海來台尋根的兒子、投入選舉的政治受難遺族,從一場夢、數封信、交錯的旅程,傷痛一一被喚醒……

故事中,每個人內心被無法訴說的痛包裹著,即使沒有記憶的可能,卻暴力地承接傷害與痛,彼此間的關係,要怎樣才算夠了?《餘地》以溫柔獨特的視角,關照跨度時光,理解彼此的挫傷。

歷史並不總是慷慨待人,也總是成就現實裡,人的持續受迫,所以小說存在,為了記憶將被遺忘的空景,憑此,寬延惘惘再臨的暴雨。此即顧玉玲的小說《餘地》:最終,這一角一切厚重話語,盡皆留白了的靜謐空地,亦在「我」與彼之間,留存了溫暖的共感與光照。──童偉格

在這部以家族、性別與台灣為發端的小說中,如何在三者之中,翻轉出跨家庭、跨性別與跨台灣的新意,一種「不厭舊也不懼變」的「敢撩(禁忌)」書寫策略,實有太多可觀之處。──張亦絢

一如不少經歷鉅大歷史創傷,透過書寫以消化並超克的小說家(我在想,嗯,米蘭,昆德拉),顧玉玲迫使平庸的善惡二元對立變得陌生;所謂惡,或善,是否只是彼此的延伸?──游靜

《餘地》所展現的世界,表面運作如常,而在日常的表相下,各人都懷抱著無法與別人分擔或分享的黑洞。──韓麗珠

我們 豆瓣 博客來

9.2 (5 个评分)

作者:

顧玉玲

印刻文學生活雜誌出版有限公司

2008

- 10

關於夢想與失望,選擇與無法選擇的

異鄉人「我們」的抵達之謎。

這是幾名菲律賓移工在台灣的故事。獨特、無以複製、不容簡化歸類,我們有幸貼近陪同,唯老老實實記錄下來。──顧玉玲

這一本「他者」之書,企圖忠實地呈現、記錄幾位菲律賓移工在台灣的故事。作者顧玉玲長期投身工人運動,蓄積了超過十五年對於勞工和移工生活的近身觀察、參與,所寫成的第一本文字記錄。

這本書的出現,為身為「我們」的讀者打開另一扇觀望的窗口,進一步看見那些其實與我們在同一空間進出、卻被忽略、並受到種種不平等對待的移工們,他們想要成為「我們」當中一份子的渴望、卻如何一再受挫的過程;作者也一再凸顯社會劃分「我們」和「他們」人為界線的種種不合理之處,讓「我們」有機會思索和反省,並試著邀請讀者進入「他們」,就有如照鏡子一般,可以在他者當中看見我們,看見自己。

此外,從書寫傳統的角度觀察,對照於本地作者總是急切地想突顯自我與群體不同的書寫主流,本書顯現出特別珍貴的特質,亦即是評論家唐諾指出的「書寫者自我的縮小」。自我變小,便能容受得下更多人更多故事和更周到的思維。

特殊的視角,再加上作者在書寫之前積累的豐厚材料和底蘊,以及節制不流於悲情控訴的說故事技巧,一個個移工的生活彷彿顯影般鮮活地躍於字裡行間,才造就出本書的獨特之處,並同時獲得第九屆台北文學獎「文學年金」得主的殊榮。

異鄉人「我們」的抵達之謎。

這是幾名菲律賓移工在台灣的故事。獨特、無以複製、不容簡化歸類,我們有幸貼近陪同,唯老老實實記錄下來。──顧玉玲

這一本「他者」之書,企圖忠實地呈現、記錄幾位菲律賓移工在台灣的故事。作者顧玉玲長期投身工人運動,蓄積了超過十五年對於勞工和移工生活的近身觀察、參與,所寫成的第一本文字記錄。

這本書的出現,為身為「我們」的讀者打開另一扇觀望的窗口,進一步看見那些其實與我們在同一空間進出、卻被忽略、並受到種種不平等對待的移工們,他們想要成為「我們」當中一份子的渴望、卻如何一再受挫的過程;作者也一再凸顯社會劃分「我們」和「他們」人為界線的種種不合理之處,讓「我們」有機會思索和反省,並試著邀請讀者進入「他們」,就有如照鏡子一般,可以在他者當中看見我們,看見自己。

此外,從書寫傳統的角度觀察,對照於本地作者總是急切地想突顯自我與群體不同的書寫主流,本書顯現出特別珍貴的特質,亦即是評論家唐諾指出的「書寫者自我的縮小」。自我變小,便能容受得下更多人更多故事和更周到的思維。

特殊的視角,再加上作者在書寫之前積累的豐厚材料和底蘊,以及節制不流於悲情控訴的說故事技巧,一個個移工的生活彷彿顯影般鮮活地躍於字裡行間,才造就出本書的獨特之處,並同時獲得第九屆台北文學獎「文學年金」得主的殊榮。

受苦的倒影 豆瓣

Reflection(s) of/on Suffering

作者:

魏明毅

春山出版

2023

- 3

每個人,都有與苦難交錯的瞬間

我們如何意識到向烈焰索取涼冷的荒謬性,並迎向不同質地與軌跡的生命狀態?

《靜寂工人》作者將田野自碼頭轉向苦難工作者的日常

與受苦之人同行,需要一鏟一鏟地堆疊,讓自己警醒如鐘、穩如大山

這是一份諮商心理師/資深督導/苦難工作者的日常備忘錄,記錄多年來作者於第一線與受苦之人往來互動的觀察與反思。無論是向社工示傷索愛的少女、揚言自殺的家暴者、未成年的加害者、體制中麻痺的公務員、忘卻初心的校長、被迫道歉的社工……或許都是受苦者,有千絲萬縷的困境,而與受苦之人同行的苦難工作者,需要一番磨練與技藝,才能在將他人拉出黑洞的同時,不致捲入。

觀察苦難、面對苦難、拆解苦難的「苦難工作者」,也可能在資本與權力結構中沉淪或被吞噬,權力與利益亦可能阻止工作者對困境發問,作者不斷反身追問、批判、檢討,讓人直視自身的投機與軟弱,然而這些反省不只提醒工作者,同時也指向作者自己。在反覆細心的逼視與適時出手介入的過程中,作者培養出穩如大武山般安靜強大的內在。

曾受人類學訓練的作者,從日常田野中反覆思索,鍛鍊出深邃而敏銳的文字,指出人是如何鑲嵌在資本主義社會的結構中,形成當代複雜的精神狀態/精神失序。作者一層一層抽絲剝繭抵達核心,透過一篇篇的日常備忘,讓我們洞悉從個人到體制的困境與缺漏,溫柔地同理從縫隙中跌落的人們,扎實地承接起工作者的不知所措,也具有反身性地提醒苦難工作者保有警醒與初衷。

我們如何意識到向烈焰索取涼冷的荒謬性,並迎向不同質地與軌跡的生命狀態?

《靜寂工人》作者將田野自碼頭轉向苦難工作者的日常

與受苦之人同行,需要一鏟一鏟地堆疊,讓自己警醒如鐘、穩如大山

這是一份諮商心理師/資深督導/苦難工作者的日常備忘錄,記錄多年來作者於第一線與受苦之人往來互動的觀察與反思。無論是向社工示傷索愛的少女、揚言自殺的家暴者、未成年的加害者、體制中麻痺的公務員、忘卻初心的校長、被迫道歉的社工……或許都是受苦者,有千絲萬縷的困境,而與受苦之人同行的苦難工作者,需要一番磨練與技藝,才能在將他人拉出黑洞的同時,不致捲入。

觀察苦難、面對苦難、拆解苦難的「苦難工作者」,也可能在資本與權力結構中沉淪或被吞噬,權力與利益亦可能阻止工作者對困境發問,作者不斷反身追問、批判、檢討,讓人直視自身的投機與軟弱,然而這些反省不只提醒工作者,同時也指向作者自己。在反覆細心的逼視與適時出手介入的過程中,作者培養出穩如大武山般安靜強大的內在。

曾受人類學訓練的作者,從日常田野中反覆思索,鍛鍊出深邃而敏銳的文字,指出人是如何鑲嵌在資本主義社會的結構中,形成當代複雜的精神狀態/精神失序。作者一層一層抽絲剝繭抵達核心,透過一篇篇的日常備忘,讓我們洞悉從個人到體制的困境與缺漏,溫柔地同理從縫隙中跌落的人們,扎實地承接起工作者的不知所措,也具有反身性地提醒苦難工作者保有警醒與初衷。

静寂工人 豆瓣

8.0 (14 个评分)

作者:

魏明毅

上海人民出版社

2022

- 10

◆ 编辑推荐

一部基隆码头工人的“伤心民族志”

被甩出全球供应链后,底层劳动者的真实境遇

“像个男人”的期待背后,不堪重负的压力

★2017年台北国际书展大奖非小说类首奖

★2017年金鼎奖非文学图书奖

◆ 内容简介

昔日人声鼎沸的基隆码头陷入停滞,随着基隆港的衰落,码头工人一步步沦为全球化“弃民”。伴随生存困境而来的,还有“男子气概”的失落,社会关系网络以及情感纽带的断裂。

被时代抛弃的码头装卸工人、入不敷出的大货车司机、饱经风霜的茶店仔阿姨、失语返家的父亲……人类学学者魏明毅走进基隆的日与夜,倾听他们的诉说,并不断叩问这静寂背后深层次、结构性的原因。

◆ 推荐语

源自心理咨商与文化人类学的双重训练,本书作者魏明毅独具只眼,由情绪和感知的观察角度入手,生动地描摹了全球供应链如何在公共空间以及私密领域里,深刻影响了这些男女和代间的行动与不行动、希望和失落。

——赵彦宁(东海大学社会学系教授)

这本书让我回到了基隆,在台湾经济起飞时,这个北部港口曾经非常繁忙,但是随着世界经济体系的变化,基隆变得没落,甚至有些悲伤,正如那里常年的阴雨绵绵。读完这本书,才知道那里有码头工人这样一个群体,以及半个世纪以来深刻的变化,而这些几乎就要被遗忘和抹除了。作者用细致的观察,清晰的历史梳理、饱含感情又带有性别视角地进入了这个男性的世界,不仅记录下了这个群体和历史变化,也足以引起我们的思考。

——郭玉洁(作家、媒体人)

一部基隆码头工人的“伤心民族志”

被甩出全球供应链后,底层劳动者的真实境遇

“像个男人”的期待背后,不堪重负的压力

★2017年台北国际书展大奖非小说类首奖

★2017年金鼎奖非文学图书奖

◆ 内容简介

昔日人声鼎沸的基隆码头陷入停滞,随着基隆港的衰落,码头工人一步步沦为全球化“弃民”。伴随生存困境而来的,还有“男子气概”的失落,社会关系网络以及情感纽带的断裂。

被时代抛弃的码头装卸工人、入不敷出的大货车司机、饱经风霜的茶店仔阿姨、失语返家的父亲……人类学学者魏明毅走进基隆的日与夜,倾听他们的诉说,并不断叩问这静寂背后深层次、结构性的原因。

◆ 推荐语

源自心理咨商与文化人类学的双重训练,本书作者魏明毅独具只眼,由情绪和感知的观察角度入手,生动地描摹了全球供应链如何在公共空间以及私密领域里,深刻影响了这些男女和代间的行动与不行动、希望和失落。

——赵彦宁(东海大学社会学系教授)

这本书让我回到了基隆,在台湾经济起飞时,这个北部港口曾经非常繁忙,但是随着世界经济体系的变化,基隆变得没落,甚至有些悲伤,正如那里常年的阴雨绵绵。读完这本书,才知道那里有码头工人这样一个群体,以及半个世纪以来深刻的变化,而这些几乎就要被遗忘和抹除了。作者用细致的观察,清晰的历史梳理、饱含感情又带有性别视角地进入了这个男性的世界,不仅记录下了这个群体和历史变化,也足以引起我们的思考。

——郭玉洁(作家、媒体人)

黏土 豆瓣

作者:

胡慕情

衛城

2015

- 7

一九九五到二○一一年,苗栗後龍鎮灣寶里,一個四百多戶的小村莊,十六年間,兩次成功對抗土地徵收。他們的故事不是傳奇,是臺灣農民與土地一段真實的簡史。

今仔日農民的職業,不是種田,遮農民的職業,是抗爭。

----灣寶里村民張木村第十二次北上抗爭發言

希望咱臺灣全省个土地攏會使像阮同款保持住。我希望全臺灣个特定農業區攏會使毋免予徵收,予所有个農民攏會當佇這塊土地頂頭好好務農、好好過生活。雖然庄跤生活不親像城市同款多彩多姿,毋擱阮庄跤人真快樂。

----灣寶里村民洪箱的祈求

苗栗後龍鎮灣寶里,自古因為難以含水的砂地,農民以旱作為主,種植地瓜、花生與西瓜,每每因容易漏水辛苦灌溉,直到一九七○年代,以附近的黏土丘混合砂土,改良土壤,灣寶逐步成可種植水稻的良田。黏土從此成為灣寶里居民奮力不懈從事農作的象徵,但隨著時空轉換,良田開始與經濟發展價值發生衝突。

臺灣這幾年許多地方出現土地徵收的抗爭事件,特別是因高科技園區的擴張,都引發社會對農業與經濟發展,農業與工業,以及環境與工業之間的爭論。其中因竹科四期與後龍科技園區徵收案而兩次抗爭的苗栗灣寶里張木村、洪箱夫婦,是難以令人忘懷的身影。灣寶里從九○年代抗爭到二十一世紀,是少見兩次都能成功對抗土地徵收的地方,灣寶的故事對臺灣討論農民與土地問題將是極具代表性的例子。

本書也是突破臺灣在地書寫,打破文學與非文學的一本作品。作者胡慕情以灣寶的田野為核心,清楚記錄灣寶十六年間抗爭的過程,也以生動的文學筆觸刻劃灣寶里民的悲歡命運,甚至展開他們的家族史,從清朝開墾一路追溯百年來農業與農民的困境,以農業的角度檢視臺灣的經濟產業、地方政治與土地政策發展問題,將是一部企圖以農業重寫臺灣史的重要著作,也是對十年來諸多土地徵收抗爭事件,最深沉的一次凝視。

本書特色

收錄灣寶在地畫家洪江波的繪畫與灣寶里老照片。

《黏土》為公平書價,各通路皆不打新書七九折。公平書價運動,脫下折扣面具,回歸書的本質。

今仔日農民的職業,不是種田,遮農民的職業,是抗爭。

----灣寶里村民張木村第十二次北上抗爭發言

希望咱臺灣全省个土地攏會使像阮同款保持住。我希望全臺灣个特定農業區攏會使毋免予徵收,予所有个農民攏會當佇這塊土地頂頭好好務農、好好過生活。雖然庄跤生活不親像城市同款多彩多姿,毋擱阮庄跤人真快樂。

----灣寶里村民洪箱的祈求

苗栗後龍鎮灣寶里,自古因為難以含水的砂地,農民以旱作為主,種植地瓜、花生與西瓜,每每因容易漏水辛苦灌溉,直到一九七○年代,以附近的黏土丘混合砂土,改良土壤,灣寶逐步成可種植水稻的良田。黏土從此成為灣寶里居民奮力不懈從事農作的象徵,但隨著時空轉換,良田開始與經濟發展價值發生衝突。

臺灣這幾年許多地方出現土地徵收的抗爭事件,特別是因高科技園區的擴張,都引發社會對農業與經濟發展,農業與工業,以及環境與工業之間的爭論。其中因竹科四期與後龍科技園區徵收案而兩次抗爭的苗栗灣寶里張木村、洪箱夫婦,是難以令人忘懷的身影。灣寶里從九○年代抗爭到二十一世紀,是少見兩次都能成功對抗土地徵收的地方,灣寶的故事對臺灣討論農民與土地問題將是極具代表性的例子。

本書也是突破臺灣在地書寫,打破文學與非文學的一本作品。作者胡慕情以灣寶的田野為核心,清楚記錄灣寶十六年間抗爭的過程,也以生動的文學筆觸刻劃灣寶里民的悲歡命運,甚至展開他們的家族史,從清朝開墾一路追溯百年來農業與農民的困境,以農業的角度檢視臺灣的經濟產業、地方政治與土地政策發展問題,將是一部企圖以農業重寫臺灣史的重要著作,也是對十年來諸多土地徵收抗爭事件,最深沉的一次凝視。

本書特色

收錄灣寶在地畫家洪江波的繪畫與灣寶里老照片。

《黏土》為公平書價,各通路皆不打新書七九折。公平書價運動,脫下折扣面具,回歸書的本質。

写作是一把刀:与费雷德里克-伊夫·热奈对谈 豆瓣 Goodreads

L'Écriture comme un couteau

7.9 (15 个评分)

作者:

[法]安妮·埃尔诺

译者:

栾颖新

上海人民出版社

2023

- 8

其它标题:

写作是一把刀

“我给文学置入了一些坚硬的、沉重的,甚至是暴力的东西。它们与生活境况相关,与我十八岁之前生活的世界的语言相关,与一个工人和农民的世界相关。它们永远是真实的东西。我认为,在我的情况下,在我作为一个阶层跨越者的情况下,写作是我能做的最好的事情,是一种政治行为,也是一种赠予。”

在将近一年的时间里,作家弗雷德里克-伊夫·热奈无规律地向安妮·埃尔诺提出问题。在这些回答中,作者努力为从三十年前开始的写作实践做出说明,描述她的工作方式,解释她的文本的“目的”。这本书非常值得一读,而且因为它拒绝虚构,对生活经验做了严格的、进步的工作,因而令人感动。本书有助于普通读者了解埃尔诺本人的经历以及写作特点,也是文学研究者的重要参考资料。

在将近一年的时间里,作家弗雷德里克-伊夫·热奈无规律地向安妮·埃尔诺提出问题。在这些回答中,作者努力为从三十年前开始的写作实践做出说明,描述她的工作方式,解释她的文本的“目的”。这本书非常值得一读,而且因为它拒绝虚构,对生活经验做了严格的、进步的工作,因而令人感动。本书有助于普通读者了解埃尔诺本人的经历以及写作特点,也是文学研究者的重要参考资料。

Getting Paid to Do What You Love 豆瓣

作者:

Brooke Erin Duffy

Yale University Press

2017

- 8

An illuminating investigation into a class of enterprising women aspiring to “make it” in the social media economy but often finding only unpaid work

Profound transformations in our digital society have brought many enterprising women to social media platforms—from blogs to YouTube to Instagram—in hopes of channeling their talents into fulfilling careers. In this eye-opening book, Brooke Erin Duffy draws much-needed attention to the gap between the handful who find lucrative careers and the rest, whose “passion projects” amount to free work for corporate brands.

Drawing on interviews and fieldwork, Duffy offers fascinating insights into the work and lives of fashion bloggers, beauty vloggers, and designers. She connects the activities of these women to larger shifts in unpaid and gendered labor, offering a lens through which to understand, anticipate, and critique broader transformations in the creative economy. At a moment when social media offer the rousing assurance that anyone can “make it”—and stand out among freelancers, temps, and gig workers—Duffy asks us all to consider the stakes of not getting paid to do what you love.

Profound transformations in our digital society have brought many enterprising women to social media platforms—from blogs to YouTube to Instagram—in hopes of channeling their talents into fulfilling careers. In this eye-opening book, Brooke Erin Duffy draws much-needed attention to the gap between the handful who find lucrative careers and the rest, whose “passion projects” amount to free work for corporate brands.

Drawing on interviews and fieldwork, Duffy offers fascinating insights into the work and lives of fashion bloggers, beauty vloggers, and designers. She connects the activities of these women to larger shifts in unpaid and gendered labor, offering a lens through which to understand, anticipate, and critique broader transformations in the creative economy. At a moment when social media offer the rousing assurance that anyone can “make it”—and stand out among freelancers, temps, and gig workers—Duffy asks us all to consider the stakes of not getting paid to do what you love.