姐妹爬山各自努力 - 标记

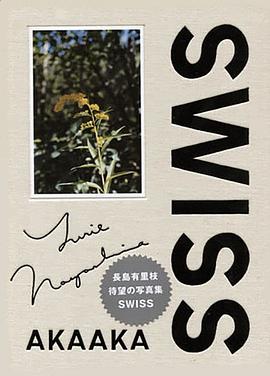

SWISS 豆瓣

作者:

長島有里枝

赤々舎

2010

- 7

「どれほど壮大な夢想をしていようとも、人が思考するときに目に映るのは、自分の寝室のように慣れ親しんだ、些細な風景である」(個展「SWISS+」に寄せたアーティスト・ステートメント)

2007年にスイス エスタバイエ・ル・ラックにあったVillage Nomadeのレジデンシープログラムに参加した際に撮影した写真と日記によって構成。

これらの写真は、長島の亡くなった祖父の家から見つかった、25年ほど前に祖母が撮影し、箱に大切にしまっておいた花の写真にインスパイアされたもので、Village Nomadeの敷地内の草花や、部屋の光景、伴っていた息子などが写されている。

デビュー以来常に「家族」というテーマのもとに写真を撮影してきた長島が、今は亡き祖母とお互いの花の写真を通して向き合い、遠いひとに思いを馳せ、近いはずのひとと心を見つめ合った時間が凝縮された美しい一冊。

「部屋に戻り

ここにくるまですごくじかんがかかったよね

と息子が言う

この旅の道程のことをはなしているのに

わたしたちの心のことを言っているようにも聞こえる」

(3rd WEEK DAY6 2007.08.11より)

スイスの澄んだ空気の中で生まれた写真と言葉をそのまま束ねたスクラップブックのように、写真ページ、テキストページ、クラフトペーパーがランダムに綴じられ、 航空券のしおりやメモ書きも挟み込まれる。そして、手にとるひと、それぞれの思いとリンクするように、表紙は20色もの布で覆われた。 「SWISS」は、アーティスト長島有里枝の核心を静謐にひらく、新しい一冊である。

"No matter how grand the vision, when a person thinks of something the image that he sees is no more than the trifling and ordinary scene that he is so accustomed to--as one's bedroom." From the artist's statement accompanying the exhibition of SWISS+ In 2007, Nagashima participated in an artists residence program in the Village Nomade of Switzerland and the photographs she made at that time are reproduced in this volume, which are of flowers along with views of her residence and her son. The images were inspired by a set of flower photographs she found in a box of her recently deceased grandfather's home. The photographs in that box were made by her grandmother twenty-five years prior. Nagashima's work is characterized by her documentation of her family. Through the pictures of flowers and her diaristic entries, she has found a new means of creating a document of her family despite the separation of time and distance. Wedged into the pages randomly--not unlike a scrapbook-- are airline tickets, memos, and blank sheets of craft paper. The sense of shuffle and easy re-ordering dispenses with linear narrative in favor of an accidental, open-ended reading. This makes the book's art direction and design are integral components of the project, blending together visual and text elements with found matter. Her diary-style entires are printed on tracing paper and seem to be typed out with a typewriter with keys out of register. The deliberate slowness of the book's aesthetic is the vehicle for presenting the photography.

2007年にスイス エスタバイエ・ル・ラックにあったVillage Nomadeのレジデンシープログラムに参加した際に撮影した写真と日記によって構成。

これらの写真は、長島の亡くなった祖父の家から見つかった、25年ほど前に祖母が撮影し、箱に大切にしまっておいた花の写真にインスパイアされたもので、Village Nomadeの敷地内の草花や、部屋の光景、伴っていた息子などが写されている。

デビュー以来常に「家族」というテーマのもとに写真を撮影してきた長島が、今は亡き祖母とお互いの花の写真を通して向き合い、遠いひとに思いを馳せ、近いはずのひとと心を見つめ合った時間が凝縮された美しい一冊。

「部屋に戻り

ここにくるまですごくじかんがかかったよね

と息子が言う

この旅の道程のことをはなしているのに

わたしたちの心のことを言っているようにも聞こえる」

(3rd WEEK DAY6 2007.08.11より)

スイスの澄んだ空気の中で生まれた写真と言葉をそのまま束ねたスクラップブックのように、写真ページ、テキストページ、クラフトペーパーがランダムに綴じられ、 航空券のしおりやメモ書きも挟み込まれる。そして、手にとるひと、それぞれの思いとリンクするように、表紙は20色もの布で覆われた。 「SWISS」は、アーティスト長島有里枝の核心を静謐にひらく、新しい一冊である。

"No matter how grand the vision, when a person thinks of something the image that he sees is no more than the trifling and ordinary scene that he is so accustomed to--as one's bedroom." From the artist's statement accompanying the exhibition of SWISS+ In 2007, Nagashima participated in an artists residence program in the Village Nomade of Switzerland and the photographs she made at that time are reproduced in this volume, which are of flowers along with views of her residence and her son. The images were inspired by a set of flower photographs she found in a box of her recently deceased grandfather's home. The photographs in that box were made by her grandmother twenty-five years prior. Nagashima's work is characterized by her documentation of her family. Through the pictures of flowers and her diaristic entries, she has found a new means of creating a document of her family despite the separation of time and distance. Wedged into the pages randomly--not unlike a scrapbook-- are airline tickets, memos, and blank sheets of craft paper. The sense of shuffle and easy re-ordering dispenses with linear narrative in favor of an accidental, open-ended reading. This makes the book's art direction and design are integral components of the project, blending together visual and text elements with found matter. Her diary-style entires are printed on tracing paper and seem to be typed out with a typewriter with keys out of register. The deliberate slowness of the book's aesthetic is the vehicle for presenting the photography.

「僕ら」の「女の子写真」から わたしたちのガーリーフォトへ 豆瓣

作者:

長島 有里枝

大福書林

2020

- 1

一九九〇年代に若い女性アーチストを中心として生まれた写真の潮流―同世代の多くの女性に影響を与え、一大「写真ブーム」を巻き起こしたムーブメントを、木村伊兵衛写真賞受賞作家自らが問い直す。

背影的記憶 豆瓣

背中の記憶

作者:

長島有里枝

译者:

陳嫺若

臉譜

2014

◆木村伊兵衛賞得主

◆九○年代揭竿打破性別意識的女性前衛攝影師 唯一散文集

◆榮獲2010年講談社散文賞、三島由紀夫賞文提名 評審委員盛讚!全員無異議通過!

◆第二屆Urbanart展 Parco賞,一九九三年

封印在記憶深處的幼年風景鮮明地復甦,

曾經放置在一旁遺忘的感情也漸漸被搖動喚醒,

十三篇如珠玉般圓潤的人生故事——背影的記憶。

烙印在孩子的眼裡,那幅哀傷卻又惹人愛憐的家族肖像。

透過影像企圖以「親密」表達「疏離」與「孤獨」,並藉此持續「對人際關係的本質」提出強烈質疑的日本前衛攝影師長島有里枝成為媽媽後,不斷回想起自己的童年。兒子六歲時,她也會想起自己六歲的情景,但很快又忘了。有一回,她路經惠比壽車站的一個二手書店,在安德魯‧魏斯〈Andrew Wyeth〉畫冊中,看到一幅名為「克莉絲汀娜的世界」的殘障女子的孤獨背影,頓時間感受到時間的凝結,心的節奏也變慢了,她想起祖母的背影。後來因某個專案她和作家角田光代結識,角田光代相當欣賞她,三番兩次向長島說:「有里枝,寫點什麼吧!」

生命是可以永恆的。書店午後的悸動和光代的鼓勵,讓她動了以筆代鏡的記錄念頭,「儘管每天日思夜想,外婆的影像還是漸漸稀薄起來。因為這個意念,我不知不覺拿起了照相機,仔細尋索記憶中的景象細部……我在想,有沒有辦法把那些事物源頭的記憶、沒拍到而永遠留在腦海的影像重新顯像呢?已經過去的事物無法留在相片上,但是如果寫成文章,就能把它重現了吧?」於是前後花了四年的時間,寫完她對祖母和家人的記憶。

「敲著鍵盤的過程中,我找尋著對自己而言比真實更在乎的東西。而我感覺找得到,是我曾視若無睹、擱置不理的許多情感。……經由書寫,就像兩支閃光燈,在『我』出生存在的世界,與自己記憶的世界,完全同步的閃了光。」第一次創作也是唯一散文集,在2010年講談社文學獎評審過程中獲得壓倒性的勝出,全體委員無異議通過,榮獲該年度2010年散文賞。作家角田光代讀罷感動得寫下深切溫暖的推薦語:「不知為何,這本書裡的全部,我全部都懂得。因為太懂了而看得哭了出來。那些回不去的日子,以及那些絕對不會消失的東西被清清楚楚地攤在眼前,我的眼淚為此而流。」新生代優質演員加瀨亮也以「這散文並非記憶而已,這是結痂之下全新的肌膚。」表達他對長島的推崇。

◆九○年代揭竿打破性別意識的女性前衛攝影師 唯一散文集

◆榮獲2010年講談社散文賞、三島由紀夫賞文提名 評審委員盛讚!全員無異議通過!

◆第二屆Urbanart展 Parco賞,一九九三年

封印在記憶深處的幼年風景鮮明地復甦,

曾經放置在一旁遺忘的感情也漸漸被搖動喚醒,

十三篇如珠玉般圓潤的人生故事——背影的記憶。

烙印在孩子的眼裡,那幅哀傷卻又惹人愛憐的家族肖像。

透過影像企圖以「親密」表達「疏離」與「孤獨」,並藉此持續「對人際關係的本質」提出強烈質疑的日本前衛攝影師長島有里枝成為媽媽後,不斷回想起自己的童年。兒子六歲時,她也會想起自己六歲的情景,但很快又忘了。有一回,她路經惠比壽車站的一個二手書店,在安德魯‧魏斯〈Andrew Wyeth〉畫冊中,看到一幅名為「克莉絲汀娜的世界」的殘障女子的孤獨背影,頓時間感受到時間的凝結,心的節奏也變慢了,她想起祖母的背影。後來因某個專案她和作家角田光代結識,角田光代相當欣賞她,三番兩次向長島說:「有里枝,寫點什麼吧!」

生命是可以永恆的。書店午後的悸動和光代的鼓勵,讓她動了以筆代鏡的記錄念頭,「儘管每天日思夜想,外婆的影像還是漸漸稀薄起來。因為這個意念,我不知不覺拿起了照相機,仔細尋索記憶中的景象細部……我在想,有沒有辦法把那些事物源頭的記憶、沒拍到而永遠留在腦海的影像重新顯像呢?已經過去的事物無法留在相片上,但是如果寫成文章,就能把它重現了吧?」於是前後花了四年的時間,寫完她對祖母和家人的記憶。

「敲著鍵盤的過程中,我找尋著對自己而言比真實更在乎的東西。而我感覺找得到,是我曾視若無睹、擱置不理的許多情感。……經由書寫,就像兩支閃光燈,在『我』出生存在的世界,與自己記憶的世界,完全同步的閃了光。」第一次創作也是唯一散文集,在2010年講談社文學獎評審過程中獲得壓倒性的勝出,全體委員無異議通過,榮獲該年度2010年散文賞。作家角田光代讀罷感動得寫下深切溫暖的推薦語:「不知為何,這本書裡的全部,我全部都懂得。因為太懂了而看得哭了出來。那些回不去的日子,以及那些絕對不會消失的東西被清清楚楚地攤在眼前,我的眼淚為此而流。」新生代優質演員加瀨亮也以「這散文並非記憶而已,這是結痂之下全新的肌膚。」表達他對長島的推崇。

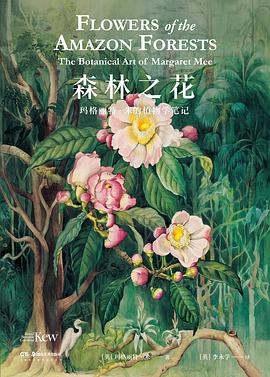

森林之花 豆瓣

Flowers of the Amazon Forests

9.2 (5 个评分)

作者:

[英] 玛格丽特·米

译者:

李永学

浦睿文化·湖南美术出版社

2021

- 9

玛格丽特·米不仅是一位享誉全球的植物学画家,更是一位勇敢的亚马孙雨林探险者、 一位传奇的女性。

1956年至1988年,玛格丽特·米一直对神秘、瑰丽的亚马孙森林所魂牵梦绕,15次深入雨林,进行了动人而危险的探险。

在《森林之花》中,她真实地记录这一次次的探险历程,讲 述 了她作为植物学画家的工作:如何在原始森林艰难寻觅美丽的“森林之花”,创作了大量的科学性与艺术性兼具的植物学画作,同时对沿途遇见的花卉、树木、鸟类、动物、原住民做了诗意而细致的描述,生动再现热带雨林瑰丽的面貌、迷人的魅力与原始的风土人情。

作为一个环保主义者,她在目睹急剧消失的热带雨林后,多次发表见解、表达自己的忧思,并因此闻名于世。

书中还收录了玛格丽特·米160幅精美的植物手绘、素描以及相关照片。

.

玛格丽特·米有着水彩绘画极高的天赋,又对亚马孙植物充满热情。

——英国菲利普亲王

很多人去过亚马孙流域,很多人画过亚马孙植物,但玛格丽特·米的造诣远在这些探险家和艺术家之上。她带着水彩,亲历、见证并征服了那个地区。

——吉里安·普兰斯(英国植物学家、前皇家植物园主任)

玛格丽特在旷野中安静而低调的声音是呼吁环保最洪亮的声音之一。

——理查德·舒尔特斯(美国植物学家、哈佛大学教授)

玛格丽特·米用一支画笔和一把手枪守护了亚马孙森林。

——《金融时报》

与伟大的植物探险家一样,米氏对亚马孙雨林及其植物、原住民有着深刻的亲和力。在这本巨著中,她对动植物做了优雅和精致的描绘,兼具科学性和艺术性,并附有照片和她大量的旅行日记。米的文字充满了植物学的信息和冒险与艰辛的故事,与她的绘画一样引人入胜。

——唐娜·西曼(《书单》杂志编辑)

1956年至1988年,玛格丽特·米一直对神秘、瑰丽的亚马孙森林所魂牵梦绕,15次深入雨林,进行了动人而危险的探险。

在《森林之花》中,她真实地记录这一次次的探险历程,讲 述 了她作为植物学画家的工作:如何在原始森林艰难寻觅美丽的“森林之花”,创作了大量的科学性与艺术性兼具的植物学画作,同时对沿途遇见的花卉、树木、鸟类、动物、原住民做了诗意而细致的描述,生动再现热带雨林瑰丽的面貌、迷人的魅力与原始的风土人情。

作为一个环保主义者,她在目睹急剧消失的热带雨林后,多次发表见解、表达自己的忧思,并因此闻名于世。

书中还收录了玛格丽特·米160幅精美的植物手绘、素描以及相关照片。

.

玛格丽特·米有着水彩绘画极高的天赋,又对亚马孙植物充满热情。

——英国菲利普亲王

很多人去过亚马孙流域,很多人画过亚马孙植物,但玛格丽特·米的造诣远在这些探险家和艺术家之上。她带着水彩,亲历、见证并征服了那个地区。

——吉里安·普兰斯(英国植物学家、前皇家植物园主任)

玛格丽特在旷野中安静而低调的声音是呼吁环保最洪亮的声音之一。

——理查德·舒尔特斯(美国植物学家、哈佛大学教授)

玛格丽特·米用一支画笔和一把手枪守护了亚马孙森林。

——《金融时报》

与伟大的植物探险家一样,米氏对亚马孙雨林及其植物、原住民有着深刻的亲和力。在这本巨著中,她对动植物做了优雅和精致的描绘,兼具科学性和艺术性,并附有照片和她大量的旅行日记。米的文字充满了植物学的信息和冒险与艰辛的故事,与她的绘画一样引人入胜。

——唐娜·西曼(《书单》杂志编辑)

艺术品的衰老 豆瓣

Condition:The ageing of art

作者:

保罗·尼古拉斯·伯吉斯·泰勒

译者:

杨静

浙江大学出版社

2021

- 6

《艺术品的衰老》将“艺术”与“科学”的关系完美诠释,它站在科学与艺术的交界点,用科学的方式为大家展示艺术品随岁月“衰老”的过程。不同于以往的学术类图书,《艺术品的衰老》中没有晦涩难懂的词汇,语言风趣幽默,通俗易懂,其中列举的上百幅高清名家画作也能让读者体验一场名画的视觉盛宴。

本书通过举例名家画作的故事,分别围绕艺术品的开裂、变暗、变色等不同的老化内容以及清洁修复等展开讨论。比如米开朗基罗绘画于西斯廷教堂的壁画作品《先知撒迦利亚》,经历了几代人的清理与修复,已与刚绘画出的样子相差甚远。

当然你还会在本书中看到人们对艺术品不同的态度:修复师与艺术史学家们为了一幅画作该如何处理而争论不休;一位特立独行的艺术策展人因为某些原因,只愿意点评当世的作品,在演讲中高谈阔论;凡·高突然在某一天改变了绘画思路,绘画的颜色越来越丰富……每一件艺术品背后所拥有的故事与人物,从艺术品本身到其拥有者甚至修复师,都将在这本书中呈现。

本书通过举例名家画作的故事,分别围绕艺术品的开裂、变暗、变色等不同的老化内容以及清洁修复等展开讨论。比如米开朗基罗绘画于西斯廷教堂的壁画作品《先知撒迦利亚》,经历了几代人的清理与修复,已与刚绘画出的样子相差甚远。

当然你还会在本书中看到人们对艺术品不同的态度:修复师与艺术史学家们为了一幅画作该如何处理而争论不休;一位特立独行的艺术策展人因为某些原因,只愿意点评当世的作品,在演讲中高谈阔论;凡·高突然在某一天改变了绘画思路,绘画的颜色越来越丰富……每一件艺术品背后所拥有的故事与人物,从艺术品本身到其拥有者甚至修复师,都将在这本书中呈现。

Digital Lethargy 豆瓣

作者:

Tung-Hui Hu

The MIT Press

2022

- 9

The exhaustion, disappointment, and listlessness experienced under digital capitalism, explored through works by contemporary artists, writers, and performers.

Sometimes, interacting with digital platforms, we want to be passive—in those moments of dissociation when we scroll mindlessly rather than connecting with anyone, for example, or when our only response is a shrugging “lol.” Despite encouragement by these platforms to “be yourself,” we want to be anyone but ourselves. Tung-Hui Hu calls this state of exhaustion, disappointment, and listlessness digital lethargy. This condition permeates our lives under digital capitalism, whether we are “users,” who are what they click, or racialized workers in Asia and the Global South. Far from being a state of apathy, however, lethargy may hold the potential for social change.

Hu explores digital lethargy through a series of works by contemporary artists, writers, and performers. These dispatches from the bleeding edge of digital culture include a fictional dystopia where low-wage Mexican workers laugh and emote for white audiences; a group that invites lazy viewers to strap their Fitbits to a swinging metronome, faking fitness and earning a discount on their health insurance premiums; and a memoir of burnout in an Amazon warehouse. These works dwell within the ordinariness and even banality of digital life, redirecting our attention toward moments of thwarted agency, waiting and passing time. Lethargy, writes Hu, is a drag: it weighs down our ability to rush to solutions, and forces us to talk about the unresolved present.

Sometimes, interacting with digital platforms, we want to be passive—in those moments of dissociation when we scroll mindlessly rather than connecting with anyone, for example, or when our only response is a shrugging “lol.” Despite encouragement by these platforms to “be yourself,” we want to be anyone but ourselves. Tung-Hui Hu calls this state of exhaustion, disappointment, and listlessness digital lethargy. This condition permeates our lives under digital capitalism, whether we are “users,” who are what they click, or racialized workers in Asia and the Global South. Far from being a state of apathy, however, lethargy may hold the potential for social change.

Hu explores digital lethargy through a series of works by contemporary artists, writers, and performers. These dispatches from the bleeding edge of digital culture include a fictional dystopia where low-wage Mexican workers laugh and emote for white audiences; a group that invites lazy viewers to strap their Fitbits to a swinging metronome, faking fitness and earning a discount on their health insurance premiums; and a memoir of burnout in an Amazon warehouse. These works dwell within the ordinariness and even banality of digital life, redirecting our attention toward moments of thwarted agency, waiting and passing time. Lethargy, writes Hu, is a drag: it weighs down our ability to rush to solutions, and forces us to talk about the unresolved present.

救命啊 豆瓣

Can You Hear Me?

作者:

[英]杰克·琼斯

译者:

高天羽

2022

- 9

🚑开着救护车,体味人生百态:是救人一命,还是只想自己大呼救命?

你们以为的急救现场是车祸、心脏病发作及醉汉;实际上,急救还要面对社会各色人等,不乏各种扶额、崩溃、狗血场景——新手期的“现场漫游”,不给病人添堵已经很棒啦;被情绪激动的患者刁难、咒骂乃至殴打,甚至还会在救护车上小便;遇到表演型“病人”也还是要尽职尽责的为他诊断;解救完半夜坠落深坑的工人,转头发现工地锁了门,救护设备还在坑底;一边在六平方米的斗室里接生并紧急救治无呼吸新生儿,还要应付只会添乱的准爸爸和小狗;甚至还要应付奇怪的分诊调度和荒诞的流程制度……

🚑从朝九晚五的办公室职员,到奔波在街头巷尾的院前急救员

没有人天生是个急救员!毕竟,学校里的每个男孩都想当宇航员或足球运动员,女孩都想当芭蕾舞者或老师……

作者杰克·琼斯(是个笔名)作为一名高级院前急救医士,十多年前也曾是一名办公室小职员,上班下班两点一线,一眼望尽余生……职业瓶颈带来的心灵枯竭和对新的挑战的渴望,促使他辞去办公室职务,克服自己的重重恐惧,成为一名“神圣的”的院前急救员!

🚑NHS(英国医疗体系)是医疗系统?还是英国医疗吐槽大会?

一个个或荒诞或离奇间或温情伤感的故事,在作者的细腻笔触下,有如电影镜头一般层层推进,空间、色调、触感、气息一应俱全;总是在意想不到的细微之处,被作者独特的英式冷幽默击中,令人哭笑不得……从《打开一颗心》《刀锋人生》,再到《救命啊》,不禁让人怀疑,NHS究竟是医疗系统,还是英国医疗吐槽大会?

————————————

院前急救的世界,是街头突发心脏停搏时的分秒必争,是午夜把坠落者抬出迷宫般的工地,是在六平方米的斗室里现场接生并紧急救治无呼吸新生儿(还要应付只会添乱的准爸爸);

也是反复给执拗的病人讲解吃止疼片无害,被情绪激动的精神障碍患者刁难、咒骂乃至殴打;甚至还有调度的奇怪分诊和流程中的制度性荒诞……

朝九晚五的办公室职员,为何转投了这个路上行当,不分昼夜地拼命?这份职业又给人怎样的纷繁经历和内心体验?文字间洋溢“笑气”,伦敦纤毫毕现——英国医疗系统竟是培养作家的摇篮?

你们以为的急救现场是车祸、心脏病发作及醉汉;实际上,急救还要面对社会各色人等,不乏各种扶额、崩溃、狗血场景——新手期的“现场漫游”,不给病人添堵已经很棒啦;被情绪激动的患者刁难、咒骂乃至殴打,甚至还会在救护车上小便;遇到表演型“病人”也还是要尽职尽责的为他诊断;解救完半夜坠落深坑的工人,转头发现工地锁了门,救护设备还在坑底;一边在六平方米的斗室里接生并紧急救治无呼吸新生儿,还要应付只会添乱的准爸爸和小狗;甚至还要应付奇怪的分诊调度和荒诞的流程制度……

🚑从朝九晚五的办公室职员,到奔波在街头巷尾的院前急救员

没有人天生是个急救员!毕竟,学校里的每个男孩都想当宇航员或足球运动员,女孩都想当芭蕾舞者或老师……

作者杰克·琼斯(是个笔名)作为一名高级院前急救医士,十多年前也曾是一名办公室小职员,上班下班两点一线,一眼望尽余生……职业瓶颈带来的心灵枯竭和对新的挑战的渴望,促使他辞去办公室职务,克服自己的重重恐惧,成为一名“神圣的”的院前急救员!

🚑NHS(英国医疗体系)是医疗系统?还是英国医疗吐槽大会?

一个个或荒诞或离奇间或温情伤感的故事,在作者的细腻笔触下,有如电影镜头一般层层推进,空间、色调、触感、气息一应俱全;总是在意想不到的细微之处,被作者独特的英式冷幽默击中,令人哭笑不得……从《打开一颗心》《刀锋人生》,再到《救命啊》,不禁让人怀疑,NHS究竟是医疗系统,还是英国医疗吐槽大会?

————————————

院前急救的世界,是街头突发心脏停搏时的分秒必争,是午夜把坠落者抬出迷宫般的工地,是在六平方米的斗室里现场接生并紧急救治无呼吸新生儿(还要应付只会添乱的准爸爸);

也是反复给执拗的病人讲解吃止疼片无害,被情绪激动的精神障碍患者刁难、咒骂乃至殴打;甚至还有调度的奇怪分诊和流程中的制度性荒诞……

朝九晚五的办公室职员,为何转投了这个路上行当,不分昼夜地拼命?这份职业又给人怎样的纷繁经历和内心体验?文字间洋溢“笑气”,伦敦纤毫毕现——英国医疗系统竟是培养作家的摇篮?

冷蔵庫 豆瓣

作者:

潮田登久子

1995

「一切是從我的新生嬰兒Mahou和丈夫島尾伸三三個人住在世田谷區豪德寺附近的一個洋式二樓的一間小屋子開始的。」

「這是一個15畳大小,高大約為3米左右的方形盒子似的空間,沒有電視、收音機、吸塵器、洗衣機或任何看起來像傢具的東西,只有一個很大的白色冰箱立在一堵牆中間。儘管它分為冷凍室和冷藏室,其他的機能一點都沒有,當電動機開始發動時,白色的大盒子像生物一樣搖擺,冷凍室立即被冰堵住,看起來像一個冰洞。」

「在冷藏室中,溫度完全無法控制,蔬菜和水果也完全被凍住了。儘管如此,我還有我的丈夫和我的孩子還是很喜歡並充分利用了這台唯一的冰箱。從朝南的窗戶那裡,月亮、星星和太陽總是可以照到在吃飯、在午睡或是在被窩里的我們。雖然很貧困,但丈夫很享受在其中。我記得我拿出相機,將鏡頭對向女兒,記錄下了被光照在桌上閃閃發光的杯子和盤子。我雖然很窮,但是我卻對每天都抱有新的憧憬。」

「然後,我決定用定點觀測的記錄方式對冰箱進行一次記錄,我對自己家的白色大盒子進行記錄慢慢擴展到了房東家的冰箱、媽媽家的、親友家的甚至一切我認識的人家裡的冰箱。」

「這是一個15畳大小,高大約為3米左右的方形盒子似的空間,沒有電視、收音機、吸塵器、洗衣機或任何看起來像傢具的東西,只有一個很大的白色冰箱立在一堵牆中間。儘管它分為冷凍室和冷藏室,其他的機能一點都沒有,當電動機開始發動時,白色的大盒子像生物一樣搖擺,冷凍室立即被冰堵住,看起來像一個冰洞。」

「在冷藏室中,溫度完全無法控制,蔬菜和水果也完全被凍住了。儘管如此,我還有我的丈夫和我的孩子還是很喜歡並充分利用了這台唯一的冰箱。從朝南的窗戶那裡,月亮、星星和太陽總是可以照到在吃飯、在午睡或是在被窩里的我們。雖然很貧困,但丈夫很享受在其中。我記得我拿出相機,將鏡頭對向女兒,記錄下了被光照在桌上閃閃發光的杯子和盤子。我雖然很窮,但是我卻對每天都抱有新的憧憬。」

「然後,我決定用定點觀測的記錄方式對冰箱進行一次記錄,我對自己家的白色大盒子進行記錄慢慢擴展到了房東家的冰箱、媽媽家的、親友家的甚至一切我認識的人家裡的冰箱。」

在场:21个故事讲述日本的女性经济学 豆瓣

Japan's Far More Female Future

作者:

比尔·艾默特(Bill Emmott)

译者:

林小慧

2022

- 9

★什么是女性经济学(Womenomics)?★

1999年,高盛日本战略分析师松井凯西提出“女性经济学”一词,旨在说明提高日本女性的劳动参与度将促进日本经济和社会的发展。安倍政府后来提出“女性闪耀”政策,以促进女性就业。

日本目前最被浪费的资源是“人”——大材小用 | 数据至2020年

经济下滑,生育率下跌,老龄化加剧……

难题:产假、托儿、加班文化、晋升困难、非正式合同

………………………………

英国《经济学人》前主编艾默特近期采访21位日本女性

创业者,企业高管,政界要员,艺术家……

小池百合子 林文子 筱田桃红 河濑直美 etc.

艾默特认为,有两个关键因素将影响日本未来的社会经济状况

⸺人力资本是否能得到高效利用;生育率。

因此,日本注定会有一个女性参与度更高的未来。

★21个真实故事★展现了法律、政策与习俗的转变如何促进了女性就业,

及女性的思维和工作能力又改善了职场和社会环境。

………………………………

我不断提醒员工,不必太辛苦,如无必要不用加班……早点回家吧。

女性比男性更善于接纳和共情,更善于感同身受。这些特质对管理非常重要。

⸺林文子

努力确保东京的 7 万多名婴幼儿能够获得保育服务,将使更多女性能够留在工作岗位上。 ⸺小池百合子

通常日本丈夫试图把他们的妻子束缚在家里,就像笼子里的鸟……但我不能接受这种生活。⸺马场加奈子

如果女性发挥更全面的作用,创造更多经济产出,日本年经济产出有可能提高 10%—15%……工作场所的性别多样化不再是一种选择,而是一种经济和商业需要。

⸺高盛日本战略分析师,松井凯西

1999年,高盛日本战略分析师松井凯西提出“女性经济学”一词,旨在说明提高日本女性的劳动参与度将促进日本经济和社会的发展。安倍政府后来提出“女性闪耀”政策,以促进女性就业。

日本目前最被浪费的资源是“人”——大材小用 | 数据至2020年

经济下滑,生育率下跌,老龄化加剧……

难题:产假、托儿、加班文化、晋升困难、非正式合同

………………………………

英国《经济学人》前主编艾默特近期采访21位日本女性

创业者,企业高管,政界要员,艺术家……

小池百合子 林文子 筱田桃红 河濑直美 etc.

艾默特认为,有两个关键因素将影响日本未来的社会经济状况

⸺人力资本是否能得到高效利用;生育率。

因此,日本注定会有一个女性参与度更高的未来。

★21个真实故事★展现了法律、政策与习俗的转变如何促进了女性就业,

及女性的思维和工作能力又改善了职场和社会环境。

………………………………

我不断提醒员工,不必太辛苦,如无必要不用加班……早点回家吧。

女性比男性更善于接纳和共情,更善于感同身受。这些特质对管理非常重要。

⸺林文子

努力确保东京的 7 万多名婴幼儿能够获得保育服务,将使更多女性能够留在工作岗位上。 ⸺小池百合子

通常日本丈夫试图把他们的妻子束缚在家里,就像笼子里的鸟……但我不能接受这种生活。⸺马场加奈子

如果女性发挥更全面的作用,创造更多经济产出,日本年经济产出有可能提高 10%—15%……工作场所的性别多样化不再是一种选择,而是一种经济和商业需要。

⸺高盛日本战略分析师,松井凯西

日日杂记 豆瓣

日日雑記

7.5 (14 个评分)

作者:

[日] 武田百合子

译者:

田肖霞

2022

- 4

“我们真的活了好久。我对浮世产生了眷恋。”

.

一位从未想过从事写作的家庭主妇、作家丈夫的口述笔记员。

丈夫去世后,五十二岁以《富士日记》惊现日本文坛。

讲述母女相伴相守的日常——《日日杂记》中文版首度亮相。

.

一天,地下剧场放映松本清张的《砂之器》,电影出现旧时日本的景色,只去过热海和京都的我却有种怀念之感。

一天,花[女儿]做了个梦:我在隅田川游泳,和我并行,在我的斜上方,妈妈在飞。

一天,阿球[猫咪]没了呼吸。按人类的年龄,它一百岁了。

一天,我弄丢了花的钱包。她一句话也不说,脚步严峻又匆忙。我感觉自己变成了十分老迈的人。

一天,看到关东煮的实物模型,情绪像热水一样涌上来:死后的世界该很寂寥吧。那个世界没有这样的热闹吧。我还想在充斥着这些东西的世界再活一阵!

……

母女和爱猫共度的最后一段人生旅程。一日三餐,携伴出行,平静的日常深处不时翻起记忆的潮涌。

武田百合子是晚成的也是天生的散文家,她以孩童般鲜活又强烈的目光,记述倏然而至、令人莞尔的细节,悠长四季流转更迭的风物,裹挟在死之预感与生之眷恋中、一日一日步履不停的人们。她的日记是生活的枝与叶,撷取到手,仍在呼吸。

.

一位从未想过从事写作的家庭主妇、作家丈夫的口述笔记员。

丈夫去世后,五十二岁以《富士日记》惊现日本文坛。

讲述母女相伴相守的日常——《日日杂记》中文版首度亮相。

.

一天,地下剧场放映松本清张的《砂之器》,电影出现旧时日本的景色,只去过热海和京都的我却有种怀念之感。

一天,花[女儿]做了个梦:我在隅田川游泳,和我并行,在我的斜上方,妈妈在飞。

一天,阿球[猫咪]没了呼吸。按人类的年龄,它一百岁了。

一天,我弄丢了花的钱包。她一句话也不说,脚步严峻又匆忙。我感觉自己变成了十分老迈的人。

一天,看到关东煮的实物模型,情绪像热水一样涌上来:死后的世界该很寂寥吧。那个世界没有这样的热闹吧。我还想在充斥着这些东西的世界再活一阵!

……

母女和爱猫共度的最后一段人生旅程。一日三餐,携伴出行,平静的日常深处不时翻起记忆的潮涌。

武田百合子是晚成的也是天生的散文家,她以孩童般鲜活又强烈的目光,记述倏然而至、令人莞尔的细节,悠长四季流转更迭的风物,裹挟在死之预感与生之眷恋中、一日一日步履不停的人们。她的日记是生活的枝与叶,撷取到手,仍在呼吸。

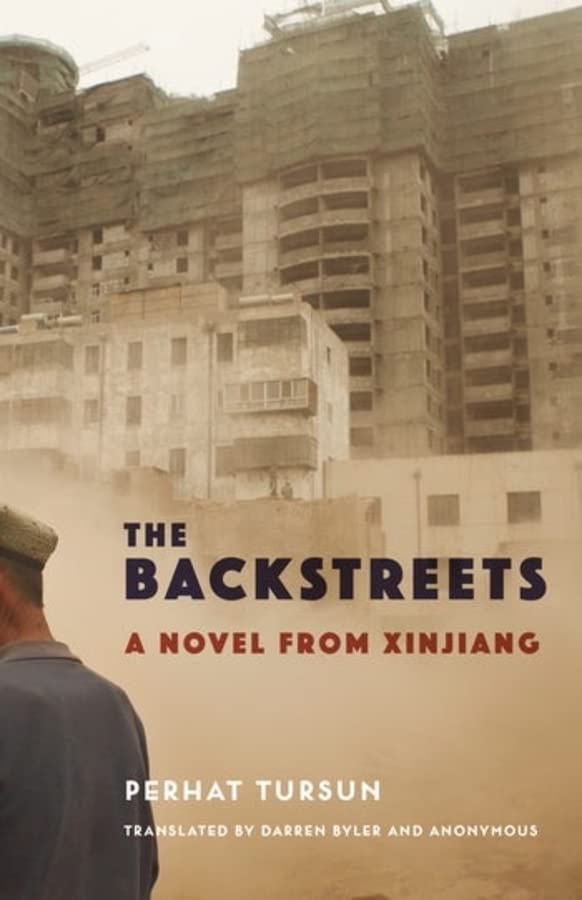

The Backstreets: A Novel from Xinjiang Goodreads

作者:

Perhat Tursun

译者:

Darren Byler

Columbia University Press

2022

- 9

The Backstreets is an astonishing novel by a preeminent contemporary Uyghur author who was disappeared by the Chinese state. It follows an unnamed Uyghur man who comes to the impenetrable Chinese capital of Xinjiang after finding a temporary job in a government office. Seeking to escape the pain and poverty of the countryside, he finds only cold stares and rejection. He wanders the streets, accompanied by the bitter fog of winter pollution, reciting a monologue of numbers and odors, lust and loathing, memories and madness.

Perhat Tursun's novel is a work of untrammeled literary creativity. His evocative prose recalls a vast array of canonical world writers--contemporary Chinese authors such as Mo Yan; the modernist images and rhythms of Camus, Dostoevsky, and Kafka; the serious yet absurdist dissection of the logic of racism in Ellison's Invisible Man--while drawing deeply on Uyghur literary traditions and Sufi poetics and combining all these disparate influences into a style that is distinctly Tursun's own. The Backstreets is a stark fable about urban isolation and social violence, dehumanization and the racialization of ethnicity. Yet its protagonist's vivid recollections of maternal tenderness and first love reveal how memory and imagination offer profound forms of resilience. A translator's introduction situates the novel in the political atmosphere that led to the disappearance of both the author and his work.

Review

The publication of Perhat Tursun's The Backstreets, together with Darren Byler's illuminating introductions, is a landmark event in English-language world literature. Tursun's narration of the life of an Uyghur office worker in Ürümchi is unforgettable and quietly mindblowing. The style, mood, and scope are evocative of Camus (or maybe of an alternative Camus who wrote from an Algerian perspective), while still feeling utterly distinctive and unprecedented. A triumph.--Elif Batuman, author of The Idiot

About the Author

Perhat Tursun is a leading Uyghur writer, poet, and social critic from the Xinjiang Uyghur Autonomous Region. He has published many short stories and poems as well as three novels, including the controversial 1999 novel The Art of Suicide, decried as anti-Islamic. In 2018, he was detained by the Chinese authorities and was reportedly given a sixteen-year prison sentence.

Darren Byler is assistant professor of international studies at Simon Fraser University and author of In the Camps: China's High-Tech Penal Colony (2021). His anonymous cotranslator, who disappeared in 2017, is presumed to be in the reeducation camp system in northwest China.

Perhat Tursun's novel is a work of untrammeled literary creativity. His evocative prose recalls a vast array of canonical world writers--contemporary Chinese authors such as Mo Yan; the modernist images and rhythms of Camus, Dostoevsky, and Kafka; the serious yet absurdist dissection of the logic of racism in Ellison's Invisible Man--while drawing deeply on Uyghur literary traditions and Sufi poetics and combining all these disparate influences into a style that is distinctly Tursun's own. The Backstreets is a stark fable about urban isolation and social violence, dehumanization and the racialization of ethnicity. Yet its protagonist's vivid recollections of maternal tenderness and first love reveal how memory and imagination offer profound forms of resilience. A translator's introduction situates the novel in the political atmosphere that led to the disappearance of both the author and his work.

Review

The publication of Perhat Tursun's The Backstreets, together with Darren Byler's illuminating introductions, is a landmark event in English-language world literature. Tursun's narration of the life of an Uyghur office worker in Ürümchi is unforgettable and quietly mindblowing. The style, mood, and scope are evocative of Camus (or maybe of an alternative Camus who wrote from an Algerian perspective), while still feeling utterly distinctive and unprecedented. A triumph.--Elif Batuman, author of The Idiot

About the Author

Perhat Tursun is a leading Uyghur writer, poet, and social critic from the Xinjiang Uyghur Autonomous Region. He has published many short stories and poems as well as three novels, including the controversial 1999 novel The Art of Suicide, decried as anti-Islamic. In 2018, he was detained by the Chinese authorities and was reportedly given a sixteen-year prison sentence.

Darren Byler is assistant professor of international studies at Simon Fraser University and author of In the Camps: China's High-Tech Penal Colony (2021). His anonymous cotranslator, who disappeared in 2017, is presumed to be in the reeducation camp system in northwest China.

種を蒔く/Semear 豆瓣

作者:

[日] 川內倫子

フォイル

2007

- 7

媒體推薦【96年10月好讀推薦】二○○八年,日本人移民巴西一百年紀念。青年攝影家川內倫子與聖保羅近代美術館合作,開始了以巴西的日本移民為主題的創作計劃。最擅長捕捉日常裡肉眼不可見但確實存在的「空氣」,川內倫子走訪巴西各地日本移民社區,沉穩細膩地節錄下充滿能量和情緒的生活片段。

■推薦理由:伊瓜蘇瀑布般豐沛強韌的生命剪貼冊。

二○○一年由リトルモア同時出版三部作品《うたたね》、《花火》、《花子》的川内倫子,隔年獲頒以具有潛力的新進攝影家為頒發對象的木村伊兵衛獎。最近則因擔任是知裕和導演的《無人知曉的夏日清晨》劇照師而引起討論。

2008年是日本人初次移民巴西的100週年,值此也是聖保羅近代美術館的建館100週年。因此企畫由川內倫子為日裔巴西人做100週年的紀錄。在兩年中川內倫子到巴西三次,除了拍攝巴西當地的風土民情,還有巴西與日本迥異的自然景觀、日系社會生活等等。

在巴西的瞬間,含有壓倒性的能量,充滿了懷舊的情懷與纖細的美感,在這美感中包含了異國文化及人種、貧富差距、種種不同的微妙處細膩地融合在一起。

■推薦理由:伊瓜蘇瀑布般豐沛強韌的生命剪貼冊。

二○○一年由リトルモア同時出版三部作品《うたたね》、《花火》、《花子》的川内倫子,隔年獲頒以具有潛力的新進攝影家為頒發對象的木村伊兵衛獎。最近則因擔任是知裕和導演的《無人知曉的夏日清晨》劇照師而引起討論。

2008年是日本人初次移民巴西的100週年,值此也是聖保羅近代美術館的建館100週年。因此企畫由川內倫子為日裔巴西人做100週年的紀錄。在兩年中川內倫子到巴西三次,除了拍攝巴西當地的風土民情,還有巴西與日本迥異的自然景觀、日系社會生活等等。

在巴西的瞬間,含有壓倒性的能量,充滿了懷舊的情懷與纖細的美感,在這美感中包含了異國文化及人種、貧富差距、種種不同的微妙處細膩地融合在一起。

川內倫子攝影日記Ⅰ& II 豆瓣

りんこ日記1 & 2

作者:

[日本] 川內倫子

译者:

柯宛汶

大家出版社

2010

- 10

「我想拍下的是,人與人之間共擁的相通意識」──川內倫子

日本療癒系攝影旗手 成名後的自我審視

以手機書寫平凡生活片段 喚起記憶的影像

歸途夕陽下的路燈、陽台轉角處的天光、少女的纖細睫毛、空無一人的靜謐室內、美味的午餐、夏季鳴蟬蛻下的空殼、庭院中覓食的小松鼠、馬路旁死去的蚱蜢……

低彩度的色調、低對比的影像、充滿澄澈空氣感的畫面,也許難以闡述其作品意涵,但透過川內倫子的影像,我們在習以為常的事物上,看見詩意。周遭平凡的事物,也折射出非凡光采。

這就是川內倫子的魅力。

川內倫子的眼睛,彷彿是顯微鏡,總是能看到生活中飄蕩的微小聲音。凝視著這些敏銳視點捕捉的纖細畫面時,我們心中湧起莫名的感傷,而生與死、快樂傷悲,彷彿也如同她乾淨淡雅的畫面般,超越了情緒,化為更純粹的深刻,存放在腦海與心口深處。

2002年,川內倫子獲頒第27屆木村伊兵衛攝影獎,鮮明獨特的影像風格隨即在日本掀起浪潮。她成為炙手可熱的新生代攝影家,各界拍攝委託接踵而來……兩年後,川內察覺龐大工作量帶來的改變,對此感到恐懼與懷疑,遂決定慢下腳步,重新審視自己的生活。

「透過寫日記,在不停流逝的日子中,

我獲得了一段必要的,駐足審視自我的時間。」

於是2005年1月1日開始,川內倫子以日記形式,以「一天一張,用輕鬆的心情來拍照」的手機拍攝,記錄生活中的片段:與閨中密友徹夜長談、看印工作空檔的小憩、至國外參展時努力施展的英文會話、龐大家族手忙腳亂的異國體驗……即使是不成熟或天真的一天,流逝的時光都各自具有意義。

「事物終會消失,但是留存下來的記憶,

讓我們對過去所發生過的事,保有若遠若近般的感受。」

這是川內倫子的真實生活,時間的流逝因日記產生了新的感受與存在意義,而我們也得以由文字影像的足痕跫音,重歷攝影師對生活、對生命、對世界的憐惜珍視。

5/8_sun 摘自《川內倫子攝影日記Ⅰ》

租車之後,我們來到蘭卡斯特,

聽了安德魯的建議後前往Amish村莊。

這裡比紐約溫暖,

感覺像來到了異國度,

時間的刻度也隨之伸縮。

今天並不是那種可以一語道盡、普普通通的一天。

一直到深夜,Amish達達的馬蹄聲還在耳邊響起。

10/30_sun 摘自《川內倫子攝影日記Ⅱ》

今天在家裡前方的路上,

看到兩隻被擊倒的綠色螳螂,

和一隻活跳跳的咖啡色螳螂。

全體整天在一個疑似洞穴的前方對峙著。

期待什麼出現,或等待什麼事發生,

我很清楚自己有種不懷好意的心態在隱隱作祟。

日本療癒系攝影旗手 成名後的自我審視

以手機書寫平凡生活片段 喚起記憶的影像

歸途夕陽下的路燈、陽台轉角處的天光、少女的纖細睫毛、空無一人的靜謐室內、美味的午餐、夏季鳴蟬蛻下的空殼、庭院中覓食的小松鼠、馬路旁死去的蚱蜢……

低彩度的色調、低對比的影像、充滿澄澈空氣感的畫面,也許難以闡述其作品意涵,但透過川內倫子的影像,我們在習以為常的事物上,看見詩意。周遭平凡的事物,也折射出非凡光采。

這就是川內倫子的魅力。

川內倫子的眼睛,彷彿是顯微鏡,總是能看到生活中飄蕩的微小聲音。凝視著這些敏銳視點捕捉的纖細畫面時,我們心中湧起莫名的感傷,而生與死、快樂傷悲,彷彿也如同她乾淨淡雅的畫面般,超越了情緒,化為更純粹的深刻,存放在腦海與心口深處。

2002年,川內倫子獲頒第27屆木村伊兵衛攝影獎,鮮明獨特的影像風格隨即在日本掀起浪潮。她成為炙手可熱的新生代攝影家,各界拍攝委託接踵而來……兩年後,川內察覺龐大工作量帶來的改變,對此感到恐懼與懷疑,遂決定慢下腳步,重新審視自己的生活。

「透過寫日記,在不停流逝的日子中,

我獲得了一段必要的,駐足審視自我的時間。」

於是2005年1月1日開始,川內倫子以日記形式,以「一天一張,用輕鬆的心情來拍照」的手機拍攝,記錄生活中的片段:與閨中密友徹夜長談、看印工作空檔的小憩、至國外參展時努力施展的英文會話、龐大家族手忙腳亂的異國體驗……即使是不成熟或天真的一天,流逝的時光都各自具有意義。

「事物終會消失,但是留存下來的記憶,

讓我們對過去所發生過的事,保有若遠若近般的感受。」

這是川內倫子的真實生活,時間的流逝因日記產生了新的感受與存在意義,而我們也得以由文字影像的足痕跫音,重歷攝影師對生活、對生命、對世界的憐惜珍視。

5/8_sun 摘自《川內倫子攝影日記Ⅰ》

租車之後,我們來到蘭卡斯特,

聽了安德魯的建議後前往Amish村莊。

這裡比紐約溫暖,

感覺像來到了異國度,

時間的刻度也隨之伸縮。

今天並不是那種可以一語道盡、普普通通的一天。

一直到深夜,Amish達達的馬蹄聲還在耳邊響起。

10/30_sun 摘自《川內倫子攝影日記Ⅱ》

今天在家裡前方的路上,

看到兩隻被擊倒的綠色螳螂,

和一隻活跳跳的咖啡色螳螂。

全體整天在一個疑似洞穴的前方對峙著。

期待什麼出現,或等待什麼事發生,

我很清楚自己有種不懷好意的心態在隱隱作祟。

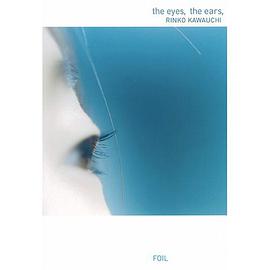

the eyes,the ears, 豆瓣

作者:

川内 倫子

フォイル

2005

- 2

きっ和、それらはぜんぶここにあるべきも的たち。完璧なバランス、そしてすぐにこわされるも的。

The river embraced me 川が私を受け入れてくれた 豆瓣

作者:

川内 倫子

torch press

2016

- 1

熊本市現代美術館のために撮り下ろした、新境地を開く新作が一冊の写真集に。