图书馆

波登不設限 豆瓣

作者:

安東尼‧波登

台灣商務印書館

2010

- 4

安東尼.波登行遍天下,從傳奇的巴黎市場,到孟買的街頭巷尾,他穿梭世界各地探險與尋找美食。如今,這位廣受各界喜愛的主廚與電視節目主持人結束東奔西走的旅程,帶回這本圖文並茂的旅行記錄,內含四百多張未曾公開的精彩照片與全新解說,這是一場結合異國美食與瘋狂體驗的世界之旅。

無論是懶洋洋地躺在大溪地的海灘上、吃遍美食天堂新加坡,或是體驗撒馬爾罕要命的按摩院,波登都是一位風趣的嚮導。想知道哪裡可以吃到全世界最棒的烤乳豬嗎?在齋浦爾如何找到合適的酒吧嗎?想找美食千萬別去中亞地區的哪個國家嗎?這本書會告訴你。對崇拜波登的人來說,這是跟著波登上路的大好機會。對旅人來說,這是一本探訪世界彼岸的個性化爆笑指南。

歡迎跟我一起來體驗過去三年的日子:飛機、火車、飯店、大艇、叢林小屋、直昇機……以及其間許許多多美妙的地方。這是一本攝影集,每張照片都有個故事,不止是我的故事,還有陪我上山下海的工作人員,以及我們沿途遇見的人物故事。你會在本書中看到一些得來不易的智慧精華、環遊世界與吃遍各地的實用妙法。我會指出路上一些稀奇古怪的新奇事物,告訴你一些最好與最糟的旅遊餐飲地方。不過,最主要的是,我想帶你看我們跑遍世界各地的所見所聞:二十八國、五大洲、近三十二萬公里馬不停蹄的旅程。

無論是懶洋洋地躺在大溪地的海灘上、吃遍美食天堂新加坡,或是體驗撒馬爾罕要命的按摩院,波登都是一位風趣的嚮導。想知道哪裡可以吃到全世界最棒的烤乳豬嗎?在齋浦爾如何找到合適的酒吧嗎?想找美食千萬別去中亞地區的哪個國家嗎?這本書會告訴你。對崇拜波登的人來說,這是跟著波登上路的大好機會。對旅人來說,這是一本探訪世界彼岸的個性化爆笑指南。

歡迎跟我一起來體驗過去三年的日子:飛機、火車、飯店、大艇、叢林小屋、直昇機……以及其間許許多多美妙的地方。這是一本攝影集,每張照片都有個故事,不止是我的故事,還有陪我上山下海的工作人員,以及我們沿途遇見的人物故事。你會在本書中看到一些得來不易的智慧精華、環遊世界與吃遍各地的實用妙法。我會指出路上一些稀奇古怪的新奇事物,告訴你一些最好與最糟的旅遊餐飲地方。不過,最主要的是,我想帶你看我們跑遍世界各地的所見所聞:二十八國、五大洲、近三十二萬公里馬不停蹄的旅程。

聆听父亲 豆瓣

9.2 (25 个评分)

作者:

张大春

上海人民出版社

2008

- 1

《聆听父亲》是张大春回忆父亲的散文。由于年迈的父亲意外摔倒,张大春于父亲生命进入末期的时候,开始给还未出生的孩子说故事,说的正是自己的父亲,以及从父辈那里听来的家族历史。

全书以与未出生的孩子对话的方式,从祖上五代开始,说到父辈,说到自己所处的时代。除了父亲的讲述外,更贯穿了六大爷所写的“家史漫谈”,另有友人的回忆与叙述。大春祖家——山东济南张家“懋德堂”,是一个有着五大院落、几百口人丁的显赫家族。祖规家训“诗书继世,忠厚传家”在世事变化中,悄悄改换成两副与“福”、“贵”相关的楹联,张家祖业便也从诗书功名转为经商富贵。当中国进入20 世纪中期抗战期间,全家更是在颠沛流离而充满传奇色彩的经历中见证了时代的动荡和变迁。作者在追忆中不断讲述家族故事,溯源中国文化,表达了忧郁而深沉的中国文化乡愁。

这是一部在时代变迁中触摸个人血脉的故事,让读者见到有血有肉的“历史”,也是“小说工匠”张大春的性情之作,还是张大春小说创作的精神源泉。作者以个人的家族史来抢救家族记忆,以文化溯源的方式拯救文化凋敝的意图,在书中表现得很明显。

全书以与未出生的孩子对话的方式,从祖上五代开始,说到父辈,说到自己所处的时代。除了父亲的讲述外,更贯穿了六大爷所写的“家史漫谈”,另有友人的回忆与叙述。大春祖家——山东济南张家“懋德堂”,是一个有着五大院落、几百口人丁的显赫家族。祖规家训“诗书继世,忠厚传家”在世事变化中,悄悄改换成两副与“福”、“贵”相关的楹联,张家祖业便也从诗书功名转为经商富贵。当中国进入20 世纪中期抗战期间,全家更是在颠沛流离而充满传奇色彩的经历中见证了时代的动荡和变迁。作者在追忆中不断讲述家族故事,溯源中国文化,表达了忧郁而深沉的中国文化乡愁。

这是一部在时代变迁中触摸个人血脉的故事,让读者见到有血有肉的“历史”,也是“小说工匠”张大春的性情之作,还是张大春小说创作的精神源泉。作者以个人的家族史来抢救家族记忆,以文化溯源的方式拯救文化凋敝的意图,在书中表现得很明显。

背包十年 豆瓣

6.9 (52 个评分)

作者:

小鹏

中信出版社

2010

- 10

【编辑推荐】

"一段历经十年,终见彩虹的梦想旅程…

一个以旅行为生的“狂徒”日记…

一名网络时代成就的新文艺青年….

一部梦想拥有者的青春读本….

中国版的凯鲁雅克,中国版的《在路上》

让读者看到自己曾经的梦想

励志:关于梦想与成长,自由与坚持

现在人人都喜欢旅行,可不是没钱就是没时间。背包十年的作者在10年前也跟所有人一样既没钱也没时间,可他就是凭着对旅行的热爱对世界的好奇,让他从一个纯业余的背包客变成了如今的职业旅行者。现在他的旅行不仅不用花钱(有各种赞助),还能赚到钱(卖游记和照片),他的10年背包生涯关于梦想、成长与坚持。是一本现代社会励志的心灵鸡汤。你是否也想复制他的成功之路?

与市面上的国别体游记不同,这本书是编年体结构。不是描述景点,而是描述一种成长,描述一个青年最绚烂的10年光阴,像朝阳一样,照亮每个心中还有梦想的人。

美国有一个旅行家俱乐部,把世界分成318个国家和地区,但全世界只有9个人走完这全部所有。作者之前的理想就是想成为世界第10人,中国第一人。但现在他对理想进行了微调,就是通过努力,让更多人喜欢旅行热爱旅行。他从三毛、格瓦拉身上获得关于旅行的梦想,他的使命就是把这种梦想在下一代人的身上传递。

【内容介绍】

"全书分三个部分,用100个故事串联起10年旅途

故事后会有点评,描述当时的心路历程

并配有大量在旅途中拍摄的精美图片

第一章:背包行天下(2001-2004)

以第一次自助背包旅行起,以第一本书的出版结。描述自由自在的旅途生活。

第二章:艰难的旅行路(2005-2007)

描述在旅途中的颠沛流离,父母的不支持,人生中的最低谷;在黑暗中摸索一条可以把旅行良性循环的道路,因为没有前人的成功经验可以复制。

第三章:看见自己的彩虹(2007-2010)

在一次破釜沉舟的旅行之后,终于柳暗花明。现在我的生活就是旅行,写字,拍照,再次旅行,而且旅行有各种赞助,不再为钱发愁;也终于获得家人的认可。

【小鹏语录】——摘自《背包十年》

天堂,不过是灵魂自由的人来来往往。

他告诉我世俗的眼光不重要,自己内心的声音才重要;他教会我要去细致观察这个世界,每个人都有自己独一无二的视角。谢谢你,文森特•梵高。

我们要相信,自己在某个领域是块真金,这是我们战胜生活磨难的底牌。

无论是否有信仰,只要能够日日自持,控制欲望,善良而不贪婪,怎样将都是一种积极的人生态度。

我们来丽江,就是为了能好好地哭一场或者醉一场。哭过醉过之后,一切都可以重来。

对我来说,简单与自由同义。大多数人,一直在做加法,积累了很多,想要放下时,发现自己变成了温水中的青蛙,想跳已经没有力气。而我因为没有负担,才能越飞越高,越走越远。

在妈妈心中一定有一张世界地图。那地图上没有国家,没有城市,只有我走过的每一步路。我也知道,我的每一步都踏着她的担心。

旅行者和街头艺人之间有着相通的本质。街头艺人粉墨登场,对他们来说,处处是舞台。而旅行者虽然素面朝天,可在我看来,处处都是人生。

我喜欢和有天赋的人一起旅行,那是在路途之外,另一个多彩多姿的世界。

风筝能否高飞,梦想能否实现,关键不在于线有多长风有多大或者有多少外力的支持与帮助,而在于我们自己的态度。是否乐观,是否坚定,是否专注。

如果把英语比作基本武器,把浅尝辄止地突击学习其他语言比作秘密武器,那自助旅行者打通语言关的终极武器就是微笑了。

相同的地方,相同的人,相同的事情,但是对不同人施加的影响截然不同。这是别人的旅行无法被复制的原因,也是旅行的魅力所在。

加尔各答修道院里的义工身份多样,有法国来的学生,有加拿大的司机,来自荷兰的银行家。大家朗声言笑。给某个相熟修女起个无伤大雅的外号,抱怨加尔各答出租车宰客的无良,讨论着两周后即将开始的非洲旅行。大家来这里工作,不但没有任何报酬,还要搭上机票、伙食费、住宿等各项开支。但仍义无反顾地来了,因为大家都明确地知道,帮助别人即是帮助自己,爱别人即是爱自己。

原来,每一个旅行者真的只是一颗孤独行星。原来,孤独是自由的另外一个名字。

我曾经做过八份各种各样的工作,原来我最喜欢最擅长的却只是旅行,然后把旅行记录,再和朋友分享。如果这算一种职业,我能做得比任何人都要敬业和出色。

原来凤凰提供了这样一个地方,让人把遗忘的时光重新品尝。

他用他的舞步,他的歌声,他的极致,他的独行,把自己的传说变成传奇,把传奇变成神话。其实MJ永远都不会走,在爱他的人心中。

旅行应该是美学建筑学历史学,而绝对不应该是经济学。如果把在巴黎转机就算去过法国,那我绕地球一圈,哪用的了3000美元?

所谓坚强,不是在灾难面前不哭,而是要笑着面对以后。

真正的奢华并不仅是指硬件设施的品牌与造价,更是一种精益求精的服务态度。后者虽然看不见,却能让人感受得到。

摄影应该像写作一样,是对一瞬间所见所感的记录,是对一个人成长的记录,永远不要追求被大多数人认可。当一个人自信力足够强大,强大到可以建立自己的审美体系和价值标准的时候,还有谁会在意别人怎么说怎么评价?而在这样的时候,你的信念你的坚持已足以把别人感动。

To dream,为了在年华老去的时候不鄙视自己。

"一段历经十年,终见彩虹的梦想旅程…

一个以旅行为生的“狂徒”日记…

一名网络时代成就的新文艺青年….

一部梦想拥有者的青春读本….

中国版的凯鲁雅克,中国版的《在路上》

让读者看到自己曾经的梦想

励志:关于梦想与成长,自由与坚持

现在人人都喜欢旅行,可不是没钱就是没时间。背包十年的作者在10年前也跟所有人一样既没钱也没时间,可他就是凭着对旅行的热爱对世界的好奇,让他从一个纯业余的背包客变成了如今的职业旅行者。现在他的旅行不仅不用花钱(有各种赞助),还能赚到钱(卖游记和照片),他的10年背包生涯关于梦想、成长与坚持。是一本现代社会励志的心灵鸡汤。你是否也想复制他的成功之路?

与市面上的国别体游记不同,这本书是编年体结构。不是描述景点,而是描述一种成长,描述一个青年最绚烂的10年光阴,像朝阳一样,照亮每个心中还有梦想的人。

美国有一个旅行家俱乐部,把世界分成318个国家和地区,但全世界只有9个人走完这全部所有。作者之前的理想就是想成为世界第10人,中国第一人。但现在他对理想进行了微调,就是通过努力,让更多人喜欢旅行热爱旅行。他从三毛、格瓦拉身上获得关于旅行的梦想,他的使命就是把这种梦想在下一代人的身上传递。

【内容介绍】

"全书分三个部分,用100个故事串联起10年旅途

故事后会有点评,描述当时的心路历程

并配有大量在旅途中拍摄的精美图片

第一章:背包行天下(2001-2004)

以第一次自助背包旅行起,以第一本书的出版结。描述自由自在的旅途生活。

第二章:艰难的旅行路(2005-2007)

描述在旅途中的颠沛流离,父母的不支持,人生中的最低谷;在黑暗中摸索一条可以把旅行良性循环的道路,因为没有前人的成功经验可以复制。

第三章:看见自己的彩虹(2007-2010)

在一次破釜沉舟的旅行之后,终于柳暗花明。现在我的生活就是旅行,写字,拍照,再次旅行,而且旅行有各种赞助,不再为钱发愁;也终于获得家人的认可。

【小鹏语录】——摘自《背包十年》

天堂,不过是灵魂自由的人来来往往。

他告诉我世俗的眼光不重要,自己内心的声音才重要;他教会我要去细致观察这个世界,每个人都有自己独一无二的视角。谢谢你,文森特•梵高。

我们要相信,自己在某个领域是块真金,这是我们战胜生活磨难的底牌。

无论是否有信仰,只要能够日日自持,控制欲望,善良而不贪婪,怎样将都是一种积极的人生态度。

我们来丽江,就是为了能好好地哭一场或者醉一场。哭过醉过之后,一切都可以重来。

对我来说,简单与自由同义。大多数人,一直在做加法,积累了很多,想要放下时,发现自己变成了温水中的青蛙,想跳已经没有力气。而我因为没有负担,才能越飞越高,越走越远。

在妈妈心中一定有一张世界地图。那地图上没有国家,没有城市,只有我走过的每一步路。我也知道,我的每一步都踏着她的担心。

旅行者和街头艺人之间有着相通的本质。街头艺人粉墨登场,对他们来说,处处是舞台。而旅行者虽然素面朝天,可在我看来,处处都是人生。

我喜欢和有天赋的人一起旅行,那是在路途之外,另一个多彩多姿的世界。

风筝能否高飞,梦想能否实现,关键不在于线有多长风有多大或者有多少外力的支持与帮助,而在于我们自己的态度。是否乐观,是否坚定,是否专注。

如果把英语比作基本武器,把浅尝辄止地突击学习其他语言比作秘密武器,那自助旅行者打通语言关的终极武器就是微笑了。

相同的地方,相同的人,相同的事情,但是对不同人施加的影响截然不同。这是别人的旅行无法被复制的原因,也是旅行的魅力所在。

加尔各答修道院里的义工身份多样,有法国来的学生,有加拿大的司机,来自荷兰的银行家。大家朗声言笑。给某个相熟修女起个无伤大雅的外号,抱怨加尔各答出租车宰客的无良,讨论着两周后即将开始的非洲旅行。大家来这里工作,不但没有任何报酬,还要搭上机票、伙食费、住宿等各项开支。但仍义无反顾地来了,因为大家都明确地知道,帮助别人即是帮助自己,爱别人即是爱自己。

原来,每一个旅行者真的只是一颗孤独行星。原来,孤独是自由的另外一个名字。

我曾经做过八份各种各样的工作,原来我最喜欢最擅长的却只是旅行,然后把旅行记录,再和朋友分享。如果这算一种职业,我能做得比任何人都要敬业和出色。

原来凤凰提供了这样一个地方,让人把遗忘的时光重新品尝。

他用他的舞步,他的歌声,他的极致,他的独行,把自己的传说变成传奇,把传奇变成神话。其实MJ永远都不会走,在爱他的人心中。

旅行应该是美学建筑学历史学,而绝对不应该是经济学。如果把在巴黎转机就算去过法国,那我绕地球一圈,哪用的了3000美元?

所谓坚强,不是在灾难面前不哭,而是要笑着面对以后。

真正的奢华并不仅是指硬件设施的品牌与造价,更是一种精益求精的服务态度。后者虽然看不见,却能让人感受得到。

摄影应该像写作一样,是对一瞬间所见所感的记录,是对一个人成长的记录,永远不要追求被大多数人认可。当一个人自信力足够强大,强大到可以建立自己的审美体系和价值标准的时候,还有谁会在意别人怎么说怎么评价?而在这样的时候,你的信念你的坚持已足以把别人感动。

To dream,为了在年华老去的时候不鄙视自己。

吃主儿 豆瓣 Goodreads

7.6 (16 个评分)

作者:

王敦煌

生活·读书·新知三联书店

2005

- 1

《吃主儿》这个题目是什么意思?在北京,有不少人被称之为“吃主儿”。“吃主儿”不是厨师,他们有一套“信条”,您了解了这套“信条”,您就知道了“吃主儿”的独特之处。

介绍“吃主儿”,就不能不讲他们怎么采购、怎么做、怎么吃的种种讲究。本书介绍的这些菜肴大多没用什么名贵原料,有些是老北京的家常菜而今天难得一见的,有些是经“吃主儿”改良而与众不同的,更有令有缘品尝者念念不忘、报刊文字屡屡推介却是偌大京城只此一家的。可喜的是,对这些菜的制作精要,作者可谓倾囊相授。如果您跟着实践,您也可以成为“吃主儿”。

介绍“吃主儿”,就不能不讲他们怎么采购、怎么做、怎么吃的种种讲究。本书介绍的这些菜肴大多没用什么名贵原料,有些是老北京的家常菜而今天难得一见的,有些是经“吃主儿”改良而与众不同的,更有令有缘品尝者念念不忘、报刊文字屡屡推介却是偌大京城只此一家的。可喜的是,对这些菜的制作精要,作者可谓倾囊相授。如果您跟着实践,您也可以成为“吃主儿”。

博弈论与信息经济学 豆瓣

8.9 (9 个评分)

作者:

张维迎

上海人民出版社

2004

- 11

本书的目的是对博弈论和信息经济学的主要内容和研究方法作比较全面系统的讨论和分析,它可以服务于三个目的:一是作为经济学和相关专业领域大学高年级学生和研究生的教材;二是供未曾修过博弈论的经济学家和其他专业的学者自学用;三是放在书架上作为博弈论和信息经济学的一本参考手册。

在写这本书是作者假定读者有中级微观经济学基础,但并不具有博弈论的入门知识,因此,本书对博弈论的核心概念的引入是循序渐进的。本书的主要目的不在于告诉读者博弈论说了些什么,而在于引导读者运用书中介绍的理论分析现实的经济现象。为了这个目的,作者在陈述基本概念和基本理论时,引用了大量例子,其中有些例子是作者自己杜撰的。尽管大部分例子是经济学的,也有不少是其他学科的,如法律、政治学、社会学等。这样做的目的不仅是为了让经济学专业的读者开阔视野,而且也是为了诱惑其他专业的读者,近几年来,经济学一直在为其他学科提供武器,但恐怕没有任何其他工具比博弈论更有力了。

在写这本书是作者假定读者有中级微观经济学基础,但并不具有博弈论的入门知识,因此,本书对博弈论的核心概念的引入是循序渐进的。本书的主要目的不在于告诉读者博弈论说了些什么,而在于引导读者运用书中介绍的理论分析现实的经济现象。为了这个目的,作者在陈述基本概念和基本理论时,引用了大量例子,其中有些例子是作者自己杜撰的。尽管大部分例子是经济学的,也有不少是其他学科的,如法律、政治学、社会学等。这样做的目的不仅是为了让经济学专业的读者开阔视野,而且也是为了诱惑其他专业的读者,近几年来,经济学一直在为其他学科提供武器,但恐怕没有任何其他工具比博弈论更有力了。

不如不遇倾城色 豆瓣

6.4 (9 个评分)

作者:

倾蓝紫

天津教育出版社

2007

- 7

《芥子园画谱》中说:天有云霞,烂然成锦,此天之设色也;地生草树,斐然有章,此地之设色也;人有眉目唇齿,明皓红黑,错陈于面,此人之设色也。

唐的王维说:春景则雾锁烟笼,长烟引素,水如蓝染,山色渐青。夏景则古木蔽天,绿水无波。秋景则天如水沟以,簇簇幽林。冬景则借地为雪,樵者负薪,渔舟倚岸,水浅沙平。

宋的郭熙说:水色:春绿,夏碧,秋青,冬黑。天色:春晃,夏碧,秋净,冬黯。

而清的沈宗骞说:人之颜色,由少及老随时而易,婴孩之时,肌嫩理细,色彩晶莹,当略现粉光,少施墨晕,要如花朵初放之色。盛年之际,气足血旺,骨骼隆起,当墨主内拓,色由外提,要有光华发越之象。……

从这些文字里,满目唯见色彩斑斓。

人间因为有颜色而美,而中国的文字皆是有颜色的。张爱玲曾说,中国的文字有颜色、有声音、有美感、有感情。

喜欢中国的文字,喜欢中国的文字写成的诗篇,更喜欢写诗的诗人,他们是人间最美的颜色,倾城倾国。

唐的王维说:春景则雾锁烟笼,长烟引素,水如蓝染,山色渐青。夏景则古木蔽天,绿水无波。秋景则天如水沟以,簇簇幽林。冬景则借地为雪,樵者负薪,渔舟倚岸,水浅沙平。

宋的郭熙说:水色:春绿,夏碧,秋青,冬黑。天色:春晃,夏碧,秋净,冬黯。

而清的沈宗骞说:人之颜色,由少及老随时而易,婴孩之时,肌嫩理细,色彩晶莹,当略现粉光,少施墨晕,要如花朵初放之色。盛年之际,气足血旺,骨骼隆起,当墨主内拓,色由外提,要有光华发越之象。……

从这些文字里,满目唯见色彩斑斓。

人间因为有颜色而美,而中国的文字皆是有颜色的。张爱玲曾说,中国的文字有颜色、有声音、有美感、有感情。

喜欢中国的文字,喜欢中国的文字写成的诗篇,更喜欢写诗的诗人,他们是人间最美的颜色,倾城倾国。

被人遗忘的人:中国精神病人生存状况 豆瓣

9.5 (16 个评分)

作者:

吕楠

中国图书出版社

2008

《被遗忘的人》1989-1990年

吕楠的三部曲之旅是从拍摄精神病院起步的,从1989年开始,吕楠前后走访了38家精神病院和上百个患者家庭。每拍摄一个精神病人,只要条件和情况允许,吕楠都会进行面对面的采访,了解病人的身世、家庭背景和病情,并作记录,采访时间一般不少于一个小时。通常接下来的拍摄会再花一至两个小时。

有一次,吕楠在北京安定医院拍摄,在一间病房外面,遭遇了一个强壮的病人,吕楠本能地用手护住头,就在这时,那个病人却向他伸出一只手,要和他握手。在这一瞬间,吕楠被病人的友好和善良深深触动,此后,在吕楠的心目中,再也没有精神病这一概念,在他眼中,精神病人和所有的人一样,也有喜怒哀乐,也有正常的感情。

吕楠在拍摄中发现,精神病人在“文革”中一度被当作是没有远大理想的人群对待,毛泽东思想和毛泽东语录曾经被用来作为精神病人的治疗手段。他在四川一家精神病院的墙上看到一条标语:“没有正确的政治思想就等于没有灵魂。”那个“魂”的云字旁被人抠掉了,变成了“没有灵鬼”。

陶世茂,22岁,是四川一个偏僻农村里惟一的大学生。寒假回家时首次发病,杀死母亲,打伤父亲。极度恐惧的家人便把他关进石头房子里。每天为他送饭的是最疼爱他的85岁的奶奶。

采访完患者的家属,吕楠提出要见一见患者,患者家属用杠子为他抬开压在石头房子顶部沉重的石块。吕楠下到石头屋子里,和病人聊了一会天。在此之前从来没人敢下去,但吕楠却发现病人非常正常。只是因为石头屋子里面太暗,环境说明不了什么问题,吕楠才回到屋外。

患者的父亲和奶奶满面愁容地坐在石头房子前。吕楠和石头房子里的患者商量:我希望别人知道你在这样的屋子里,你的手能不能伸出一点来。患者照办了,于是,吕楠拍下了这张照片,这只从狭小洞孔里向外徒劳挥舞的手比出现完整的病人像更令人震撼。

在谈到精神病院拍摄时,吕楠反复提到的一个词是“尊严”。广西一家精神病院的重病者病房,全身赤裸的女病人站立在铁栅栏做成的铁门背后,双手搭在铁栏杆上,病房外的近景坐着一个老年女病人。照片旁的说明文字写着:重病者病房里23岁的女病人住院超过一个月,但她从来没有离开过13号病房。

吕楠说:“她可以坐在那里,也可以站在那里,也可以趴在那个上面,她可以在房间里的任何地方,而且事实也是如此。但是我要让她的尊严显现出来,只要她是歪七扭八地靠在这个门上面,我就不会拍。”

吕楠对女病人说道:你能站过来一点吗?病人按照吕楠说的靠近门站着。近景的老年病人本来也在病房外坐着,但是偏离画面,吕楠看见了,希望把她也加进取景框:如果不加进来,可能会有两层歧义,一、会让人觉得这家医院所有的病人都是关在房间里的,其实病房里的病人只是比较重的一个;另外,画面上没有老年女病人出现,房间里的人就太强了。

吕楠叫老年女病人坐过来一点,更靠近画面中心:“很多人慢待摄影,他们有一个事先虚设的前提:世界是为摄影师准备的,你‘咔嚓’一下就行了,没那样的事。你必须要调整,但是这个调整不能违背真实,调整要注意的是一定要够,但不能过。如果画面里没有关在房间里的女病人的话,就没有力量,老年女病人不过来,我也没法拍,我等她过来了,就开始拍,拍了五六卷,直到院方很客气地把我请出医院。”

吕楠对待所有的病人都一视同仁,即使是丧失行动和语言能力的病人。在一张照片旁边,吕楠写道:“天津的一家精神病院,她不会说话,是警察三年前在大街上捡的。她有破坏欲,医院不能为她提供衣服和被褥。一天中的大部分时间,她都是躺在地上,确切地说是躺在自己的尿和屎的混合物上。这些脏物一星期才会有人来打扫一次。拍照半年后,她死于这家医院。”面对这样的病人,吕楠按下快门的瞬间也是她挺直身子坐在没有床垫的床上,而不会是歪歪斜斜躺倒的样子。

吕楠在很多照片旁边都有简短说明,写下了病人的姓名、家庭、住院前后的基本状况。以前,别人问吕楠为什么要写那么多照片说明,吕楠也讲不明白,直到看到桑塔格在《旁观他人之痛苦》里对摄影家萨尔加多的作品提出了批评。桑塔格这样写道:“这些照片以孤苦无告的蚁民百姓为焦点,却又把他们打回孤苦无告的原形……他们的姓名在图片说明中一律从缺,拍摄人物照却不列出对象的姓名,等于是在有意无意之间与名流文化同流合污,同时助长了对另一种截然不同的摄影口味的贪婪需索:只授予名流姓名,而将其他人贬降为他们的职业、种族及惨况的代表性样本。”吕楠发现现在可以很地好回答这个问题:我写下说明文字的目的,就是为了不把他们的苦难当作他们的职业。

也有例外,画册里有一张拍摄于北京一家精神病院的照片,小女孩怀抱一只玩具熊猫,目光与镜头对视。吕楠在照片旁边用简短的文字写道:女孩,11岁。由于缺少儿童病房,中国绝大多数儿童患者只能同成年人住在一起。这些成年人不仅不会照顾他们,有时还会打他们。

画册上原来有小女孩的名字,但是在画册制版的当天晚上,吕楠考虑再三,还是把女孩的名字划掉了。吕楠担心女孩以后痊愈了,不愿意让人家知道她以前的经历,有名字就会带来麻烦。

耗时两年完成的《被遗忘的人》虽然具有强烈的视觉冲击力,但吕楠并没有强调病人的痛苦和惨状,而是以极其克制的拍摄手法,真实再现了精神病人的生存状态:“我拍完了精神病院以后,才理解病人的想法:医院外面才是精神病院呢。里面倒像教堂,像寺庙,像修道院,宁静至极,安静极了。”

吕楠的三部曲之旅是从拍摄精神病院起步的,从1989年开始,吕楠前后走访了38家精神病院和上百个患者家庭。每拍摄一个精神病人,只要条件和情况允许,吕楠都会进行面对面的采访,了解病人的身世、家庭背景和病情,并作记录,采访时间一般不少于一个小时。通常接下来的拍摄会再花一至两个小时。

有一次,吕楠在北京安定医院拍摄,在一间病房外面,遭遇了一个强壮的病人,吕楠本能地用手护住头,就在这时,那个病人却向他伸出一只手,要和他握手。在这一瞬间,吕楠被病人的友好和善良深深触动,此后,在吕楠的心目中,再也没有精神病这一概念,在他眼中,精神病人和所有的人一样,也有喜怒哀乐,也有正常的感情。

吕楠在拍摄中发现,精神病人在“文革”中一度被当作是没有远大理想的人群对待,毛泽东思想和毛泽东语录曾经被用来作为精神病人的治疗手段。他在四川一家精神病院的墙上看到一条标语:“没有正确的政治思想就等于没有灵魂。”那个“魂”的云字旁被人抠掉了,变成了“没有灵鬼”。

陶世茂,22岁,是四川一个偏僻农村里惟一的大学生。寒假回家时首次发病,杀死母亲,打伤父亲。极度恐惧的家人便把他关进石头房子里。每天为他送饭的是最疼爱他的85岁的奶奶。

采访完患者的家属,吕楠提出要见一见患者,患者家属用杠子为他抬开压在石头房子顶部沉重的石块。吕楠下到石头屋子里,和病人聊了一会天。在此之前从来没人敢下去,但吕楠却发现病人非常正常。只是因为石头屋子里面太暗,环境说明不了什么问题,吕楠才回到屋外。

患者的父亲和奶奶满面愁容地坐在石头房子前。吕楠和石头房子里的患者商量:我希望别人知道你在这样的屋子里,你的手能不能伸出一点来。患者照办了,于是,吕楠拍下了这张照片,这只从狭小洞孔里向外徒劳挥舞的手比出现完整的病人像更令人震撼。

在谈到精神病院拍摄时,吕楠反复提到的一个词是“尊严”。广西一家精神病院的重病者病房,全身赤裸的女病人站立在铁栅栏做成的铁门背后,双手搭在铁栏杆上,病房外的近景坐着一个老年女病人。照片旁的说明文字写着:重病者病房里23岁的女病人住院超过一个月,但她从来没有离开过13号病房。

吕楠说:“她可以坐在那里,也可以站在那里,也可以趴在那个上面,她可以在房间里的任何地方,而且事实也是如此。但是我要让她的尊严显现出来,只要她是歪七扭八地靠在这个门上面,我就不会拍。”

吕楠对女病人说道:你能站过来一点吗?病人按照吕楠说的靠近门站着。近景的老年病人本来也在病房外坐着,但是偏离画面,吕楠看见了,希望把她也加进取景框:如果不加进来,可能会有两层歧义,一、会让人觉得这家医院所有的病人都是关在房间里的,其实病房里的病人只是比较重的一个;另外,画面上没有老年女病人出现,房间里的人就太强了。

吕楠叫老年女病人坐过来一点,更靠近画面中心:“很多人慢待摄影,他们有一个事先虚设的前提:世界是为摄影师准备的,你‘咔嚓’一下就行了,没那样的事。你必须要调整,但是这个调整不能违背真实,调整要注意的是一定要够,但不能过。如果画面里没有关在房间里的女病人的话,就没有力量,老年女病人不过来,我也没法拍,我等她过来了,就开始拍,拍了五六卷,直到院方很客气地把我请出医院。”

吕楠对待所有的病人都一视同仁,即使是丧失行动和语言能力的病人。在一张照片旁边,吕楠写道:“天津的一家精神病院,她不会说话,是警察三年前在大街上捡的。她有破坏欲,医院不能为她提供衣服和被褥。一天中的大部分时间,她都是躺在地上,确切地说是躺在自己的尿和屎的混合物上。这些脏物一星期才会有人来打扫一次。拍照半年后,她死于这家医院。”面对这样的病人,吕楠按下快门的瞬间也是她挺直身子坐在没有床垫的床上,而不会是歪歪斜斜躺倒的样子。

吕楠在很多照片旁边都有简短说明,写下了病人的姓名、家庭、住院前后的基本状况。以前,别人问吕楠为什么要写那么多照片说明,吕楠也讲不明白,直到看到桑塔格在《旁观他人之痛苦》里对摄影家萨尔加多的作品提出了批评。桑塔格这样写道:“这些照片以孤苦无告的蚁民百姓为焦点,却又把他们打回孤苦无告的原形……他们的姓名在图片说明中一律从缺,拍摄人物照却不列出对象的姓名,等于是在有意无意之间与名流文化同流合污,同时助长了对另一种截然不同的摄影口味的贪婪需索:只授予名流姓名,而将其他人贬降为他们的职业、种族及惨况的代表性样本。”吕楠发现现在可以很地好回答这个问题:我写下说明文字的目的,就是为了不把他们的苦难当作他们的职业。

也有例外,画册里有一张拍摄于北京一家精神病院的照片,小女孩怀抱一只玩具熊猫,目光与镜头对视。吕楠在照片旁边用简短的文字写道:女孩,11岁。由于缺少儿童病房,中国绝大多数儿童患者只能同成年人住在一起。这些成年人不仅不会照顾他们,有时还会打他们。

画册上原来有小女孩的名字,但是在画册制版的当天晚上,吕楠考虑再三,还是把女孩的名字划掉了。吕楠担心女孩以后痊愈了,不愿意让人家知道她以前的经历,有名字就会带来麻烦。

耗时两年完成的《被遗忘的人》虽然具有强烈的视觉冲击力,但吕楠并没有强调病人的痛苦和惨状,而是以极其克制的拍摄手法,真实再现了精神病人的生存状态:“我拍完了精神病院以后,才理解病人的想法:医院外面才是精神病院呢。里面倒像教堂,像寺庙,像修道院,宁静至极,安静极了。”

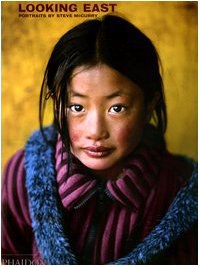

Looking East 豆瓣

作者:

Steve McCurry

Phaidon Press

2006

- 9

This striking new publication, a sequel to Phaidon's 2000 publication "South Southeast", is a selection of Steve McCurry's most astounding and powerful portraits from South and Southeast Asia. McCurry takes photographs all over the world, for "National Geographic" magazine and his own projects, but it is the people, places, colours and forms of Afghanistan, India, Sri Lanka, Cambodia and Myanmar (Burma) that have inspired his most sublime images - photographs which transcend their original editorial purpose to become classics of photography. Like "South Southeast", this book features a remarkable range of photographs with brief captions and a short essay introduces the book.

Instant Light 塔可夫斯基拍立得攝影集 豆瓣

8.0 (5 个评分)

作者:

Andrei Tarkovsky

译者:

虹風

繆思出版

2008

- 8

《Instant Light塔可夫斯基拍立得摄影集》是Instant Light: Tarkovsky Polaroids的中译本。这本书收集了塔可夫斯基在1979至1984年之间,在前苏联和意大利所拍的69张照片,即塔可夫斯基完成《潜行者》(Stalker,1979)之后,在《乡愁》(Nostalgia,1983)摄制期间所拍的。

这本拍立得摄影集,背后有段曲折复杂的故事。1981年,塔可夫斯基已名声远播,受邀和妻子至意大利工作,继而计划定居异国。此举触怒苏联当局,于是将其儿子扣押,一家分隔两地,塔氏不得返回俄国。这本摄影集的前半部,包括大量塔可夫斯基在俄国时期的家庭、妻儿、及生活快照,后半部,则是他至意大利后的影像素写。除了他一贯的诗意与神秘气质外,里面诸多故土与爱子照片,之后变成流亡异国的导演魂牵梦系的执念,这些影像后来变成电影,就叫做《乡愁》(Nostalghia)。直到塔氏病痛缠身,即将离世前夕,其子才获准前往意大利,一家拥抱。

这本拍立得摄影集,背后有段曲折复杂的故事。1981年,塔可夫斯基已名声远播,受邀和妻子至意大利工作,继而计划定居异国。此举触怒苏联当局,于是将其儿子扣押,一家分隔两地,塔氏不得返回俄国。这本摄影集的前半部,包括大量塔可夫斯基在俄国时期的家庭、妻儿、及生活快照,后半部,则是他至意大利后的影像素写。除了他一贯的诗意与神秘气质外,里面诸多故土与爱子照片,之后变成流亡异国的导演魂牵梦系的执念,这些影像后来变成电影,就叫做《乡愁》(Nostalghia)。直到塔氏病痛缠身,即将离世前夕,其子才获准前往意大利,一家拥抱。

Nobuyoshi Araki 豆瓣

作者:

Nobuyoshi Araki

/

Ulf Erdmann Ziegler

Edition Stemmle

1998

- 9

团圆 豆瓣

8.9 (9 个评分)

作者:

余丽琼/文

/

朱成梁/图

明天出版社

2008

- 2

为离家很远的缘故,已经习惯了对家乡和父母的遥望,这些遥望常常是伴随着童年的回忆一下子涌到我面前的,这一涌就总是湿了视线。每到回忆的深处,我都恍惚觉得那些时光的温暖并没有走远。我看到了父母——他们年轻时的形象就那样充满生机地站在眼前,连同那些再熟悉不过的言语和喜怒。有些事情虽已陈年,但对我来说,它们永远是特别的。在这个平凡的世界上,它们让我因为父母和他们给予我的这份独特的财富,而安分快乐地做一个平凡的女儿。

印象中我很小的时候,父亲就因为盖房子的原因经常出差。如同当年的父亲一样,故事中赶回家团圆的“爸爸”在用心一点点建立家园的完满,建立起女儿对他的重温和信赖。其实,他给孩子带来的何止是家的感觉和爱的抚慰,带来的还有孩子投入的依恋,和“爸爸”离去后再次的守望。

故事里的“我”有了一枚硬币,那硬币里更多的是我的遥想、感激和眷恋,它已存在我心里多年了,只是今天我才通过这个故事交给父亲。

完稿时又是一个严冬。天气很冷,大家又在谈论过年的事情了。这一谈,好想家啊。没想到很多年后,我和父亲换了位置——那个在家守望的人是他,而那个一心想要赶回家过年的人是我……

印象中我很小的时候,父亲就因为盖房子的原因经常出差。如同当年的父亲一样,故事中赶回家团圆的“爸爸”在用心一点点建立家园的完满,建立起女儿对他的重温和信赖。其实,他给孩子带来的何止是家的感觉和爱的抚慰,带来的还有孩子投入的依恋,和“爸爸”离去后再次的守望。

故事里的“我”有了一枚硬币,那硬币里更多的是我的遥想、感激和眷恋,它已存在我心里多年了,只是今天我才通过这个故事交给父亲。

完稿时又是一个严冬。天气很冷,大家又在谈论过年的事情了。这一谈,好想家啊。没想到很多年后,我和父亲换了位置——那个在家守望的人是他,而那个一心想要赶回家过年的人是我……

The Polaroid Book 豆瓣

7.8 (8 个评分)

作者:

Barbara Hitchcock

Taschen

2008

- 5

50多年来,宝丽莱公司收藏的相片集是世界上最棒的宝丽莱相片。本书是影像产品库Polaroid 宝丽莱的照片集,展示了Polaroid在过去50年摄影中的选出的400多件精美案例。当你第一次接触Polaroid收集时,那些图象的多样化以及它的 品质给人很深的印象。本书开始于Polaroid 宝丽莱的创始人埃德温·兰德(Edwin Land)和摄影师安塞尔·亚当斯(Ansel Adams),收集册广泛,全世界许许多多的摄影师,包含了许多艺术家如David Hockney、全世界最著名的时尚摄影大师赫尔穆特·牛顿(Helmut Newton),法国时尚摄影师杰鲁普.西埃(Jeanloup Sieff)以及罗伯特·劳森伯格(Robert Rauschenberg),创重要作品。在当代很多事情者是瞬间而逝的,尤其是图图片,数码相机永远改变了我们的生活,但是很有意思的是埃德温·兰德(Edwin Land) 和他的宝丽莱公司第一次为平凡的我们创造了“瞬间摄影”,在自己人手心中从照片中看我们的变化感,以及拍照时富有创意及技术调节都有是 一种很惊奇的新技术!过去的许多年里,传统的摄影显著的发生变化,而Polaroid 继续还是富有独特见解和意识的重要的、敏感的富有表现的材料。