图书馆

梵高 豆瓣

Vincent

8.9 (11 个评分)

作者:

[荷]芭芭拉·施托克

译者:

郭腾杰

人民文学出版社

2018

- 11

《梵高》是荷兰漫画家芭芭拉•施托克所绘著图像小说,也是荷兰被翻译最多的图像小说。

画家文森特•梵高一生的起伏,至今仍是人们不竭的灵感源泉。在这个故事中,漫画家芭芭拉•施托克带领读者一窥梵高居住在法国南部的岁月,同时也是其生命中的最后几年。

这是一个紧凑的时期:梵高在阿尔勒的梦想,是为自己和他的艺术界朋友们成立一间“艺术家之家”。但是,在一次精神病发中,他突然彻底迷失了自己,病情在不光彩的割耳事件后达到高潮,也使得这个梦想分崩离析。

梵高对对他的专业充满了热情。他对成功、挫折和有意义的人生的想法,在我们充斥着个人主义和经济思想的当代,型塑了一种有趣的抗衡。

画家文森特•梵高一生的起伏,至今仍是人们不竭的灵感源泉。在这个故事中,漫画家芭芭拉•施托克带领读者一窥梵高居住在法国南部的岁月,同时也是其生命中的最后几年。

这是一个紧凑的时期:梵高在阿尔勒的梦想,是为自己和他的艺术界朋友们成立一间“艺术家之家”。但是,在一次精神病发中,他突然彻底迷失了自己,病情在不光彩的割耳事件后达到高潮,也使得这个梦想分崩离析。

梵高对对他的专业充满了热情。他对成功、挫折和有意义的人生的想法,在我们充斥着个人主义和经济思想的当代,型塑了一种有趣的抗衡。

怕魚的男人 豆瓣

作者:

李隆杰

時報出版

2015

- 6

我很怕魚,非常怕魚,當我看見魚類的眼神時,我確定牠們正在吞噬我的靈魂。-

台灣首次以魚類恐懼症為靈感發想的原創故事!

「Ichthyophobia」這複雜的英文字最直接的翻譯就是「魚類恐懼症」。

全書沒有任何對白的《怕魚的男人》,是近年在國際獲得眾多矚目的傑出青年漫畫家李隆杰的半自傳式最新代表作。共收錄了:《信仰-Faith》、《愛情-Love》、《狩獵-Hunt》、《決鬥-Duel》、《威脅-Threat》、《逃亡-Escape》和《安息-Rest in peace》七篇在《亞細亞原創誌》長達兩年的精彩連載內容。在每一回精彩的人魚大戰故事背後,其實都隱藏著一位憂鬱青年、以極細膩的、認真的、深情的透過漫畫的每一格畫面傳達屬於他內心深處的刻骨銘心感受。

《怕魚的男人》中,作者放棄了電腦繪圖,維持最純粹的手繪方式,每一格充滿強烈戲劇張力的畫面,都是作者一筆一畫在一張張畫紙上淬鍊出的動人精華。全書完美展現了屬於台灣漫畫原創作者的堅毅個性和藝術魅力。

台灣首次以魚類恐懼症為靈感發想的原創故事!

「Ichthyophobia」這複雜的英文字最直接的翻譯就是「魚類恐懼症」。

全書沒有任何對白的《怕魚的男人》,是近年在國際獲得眾多矚目的傑出青年漫畫家李隆杰的半自傳式最新代表作。共收錄了:《信仰-Faith》、《愛情-Love》、《狩獵-Hunt》、《決鬥-Duel》、《威脅-Threat》、《逃亡-Escape》和《安息-Rest in peace》七篇在《亞細亞原創誌》長達兩年的精彩連載內容。在每一回精彩的人魚大戰故事背後,其實都隱藏著一位憂鬱青年、以極細膩的、認真的、深情的透過漫畫的每一格畫面傳達屬於他內心深處的刻骨銘心感受。

《怕魚的男人》中,作者放棄了電腦繪圖,維持最純粹的手繪方式,每一格充滿強烈戲劇張力的畫面,都是作者一筆一畫在一張張畫紙上淬鍊出的動人精華。全書完美展現了屬於台灣漫畫原創作者的堅毅個性和藝術魅力。

How Big Things Get Done 豆瓣 Goodreads

作者:

Bent Flyvbjerg

/

Dan Gardner

Currency

2023

- 2

其它标题:

How Big Things Get Done: The Surprising Factors That Determine the Fate of Every Project, from Home Renovations to Space Exploration and Everything In Between

Nothing is more inspiring than a big vision that becomes a triumphant, new reality. Think of how the Empire State Building went from a sketch to the jewel of New York’s skyline in twenty-one months, or how Apple’s iPod went from a project with a single employee to a product launch in eleven months.

These are wonderful stories. But most of the time big visions turn into nightmares. Remember Boston’s “Big Dig”? Almost every sizeable city in the world has such a fiasco in its backyard. In fact, no less than 92% of megaprojects come in over budget or over schedule, or both. The cost of California’s high-speed rail project soared from $33 billion to $100 billon—and won’t even go where promised. More modest endeavors, whether launching a small business, organizing a conference, or just finishing a work project on time, also commonly fail. Why?

Understanding what distinguishes the triumphs from the failures has been the life’s work of Oxford professor Bent Flyvbjerg, dubbed “the world’s leading megaproject expert.” In How Big Things Get Done, he identifies the errors in judgment and decision-making that lead projects, both big and small, to fail, and the research-based principles that will make you succeed with yours. For example:

• Understand your odds. If you don’t know them, you won’t win.

• Plan slow, act fast. Getting to the action quick feels right. But it’s wrong.

• Think right to left. Start with your goal, then identify the steps to get there.

• Find your Lego. Big is best built from small.

• Be a team maker. You won’t succeed without an “us.”

• Master the unknown unknowns. Most think they can’t, so they fail. Flyvbjerg shows how you can.

• Know that your biggest risk is you.

Full of vivid examples ranging from the building of the Sydney Opera House, to the making of the latest Pixar blockbusters, to a home renovation in Brooklyn gone awry, How Big Things Get Done reveals how to get any ambitious project done—on time and on budget.

These are wonderful stories. But most of the time big visions turn into nightmares. Remember Boston’s “Big Dig”? Almost every sizeable city in the world has such a fiasco in its backyard. In fact, no less than 92% of megaprojects come in over budget or over schedule, or both. The cost of California’s high-speed rail project soared from $33 billion to $100 billon—and won’t even go where promised. More modest endeavors, whether launching a small business, organizing a conference, or just finishing a work project on time, also commonly fail. Why?

Understanding what distinguishes the triumphs from the failures has been the life’s work of Oxford professor Bent Flyvbjerg, dubbed “the world’s leading megaproject expert.” In How Big Things Get Done, he identifies the errors in judgment and decision-making that lead projects, both big and small, to fail, and the research-based principles that will make you succeed with yours. For example:

• Understand your odds. If you don’t know them, you won’t win.

• Plan slow, act fast. Getting to the action quick feels right. But it’s wrong.

• Think right to left. Start with your goal, then identify the steps to get there.

• Find your Lego. Big is best built from small.

• Be a team maker. You won’t succeed without an “us.”

• Master the unknown unknowns. Most think they can’t, so they fail. Flyvbjerg shows how you can.

• Know that your biggest risk is you.

Full of vivid examples ranging from the building of the Sydney Opera House, to the making of the latest Pixar blockbusters, to a home renovation in Brooklyn gone awry, How Big Things Get Done reveals how to get any ambitious project done—on time and on budget.

老舍和他的作品 豆瓣

7.4 (17 个评分)

作者:

胡金铨

北京联合出版公司

2018

- 10

老北京胡同里走出的武侠电影宗师胡金铨

用一碗豆汁儿破解老舍之味

江湖客致意漂泊者

——要谈老舍,我有“资格”——

......................

※编辑推荐※

1973年到1975年,遍寻英美图书馆,爬梳文献写就

绝版书整装重启,首次曝光曾被遗漏收录的《明报月刊》连载末章

本书是电影导演胡金铨对老舍生平、文学作品、文艺活动的叙述和研究。

◎ 形象生动,老舍这一辈子:学生时代并非学霸、当“公务员”不太习惯、国外生活颇感苦恼、被母催婚大龄成家、明星教授备受追捧、编辑求稿逼到崩溃、辞职创作念头反复、主持“文协”有勇有谋……

◎ 串联作品,阐述老舍笔下人物的行为方式和作家自身的人生哲学之间的互文性关联。

◎ 梳理详细,涵盖范围从小说、杂文、诗文到创作理论、翻译作品,亦包括对出版情况、英日译本和相关评论文章的说明。

◎ 评析独到,对作品“完全是个人主观的看法”“立论只凭个人好恶”,得以一窥“老北京”胡金铨导演的阅读趣味和所受艺术影响。

◇◆◇

胡金铨为何写老舍?

胡金铨研究老舍的前因后果,在其生前唯一口述自传《胡金铨武侠电影作法》中有所交代。他喜欢看老舍的小说,在为导演处女作《大地儿女》创作剧本时,“有小部分是从老舍的《火葬》中获得灵感的”,而且“从《四世同堂》也拿了一部分过来”。胡金铨还曾想过和李翰祥一起,将《四世同堂》拍成电影,可惜碍于原著的篇幅没能拍成。

胡金铨真正动笔做老舍研究,则源于一个偶然的契机。他看到香港杂志《明报月刊》上刊出有关老舍的文章,反馈给总编辑胡菊人说:“这文章很多错处。”胡总编趁势向胡导演邀稿,于是胡金铨在《明报月刊》上开了连载专栏来讲老舍生平和创作,而后集结成书即为《老舍和他的作品》。

除了对老舍作品的喜爱带来动力外,“写这些文章还有一个理由,那是因为老舍自杀而死,但当中的经过不太清楚,我想了解真相,所以执笔写那些文章。”不过胡金铨对老舍人生的记述,包含的是老舍的出生、求学、写作、异国辗转、回国教书及至抗战时主持“文协”的经历,尚未涉及到老舍去世的六十年代,个中原因今日已不得而知,但从其对老舍个性和处世哲学的总结中,我们也许能对胡金铨未解答的疑问有所领会。

◇◆◇

胡金铨语录

“老舍的作品最接近北京的劳苦大众,豆汁儿是北京劳苦大众的食品(很多有钱的北京人不喝)。根据我的理论:能喝豆汁儿才能体会出老舍作品里的趣味。”

“‘小窝头’象征老舍的一生,没落贵族,苦读成名,文艺斗士,入庙堂,投湖自尽。”

“北京小市民的特点是本分、窝囊、有正义感,但好耍小心眼、自私、好面子,在适当的情形下也帮助别人。做事任劳任怨,但无进取心。无论在哪方面都没有惊人的成就,可也不作大恶。老舍具备了这些特性。”

......................

※名人推荐※

这本老舍专著也可用作老舍研究资料(生平、创作、翻译研究)用。对1970年代以前之欧美日研究专著与翻译之评介,甚为宝贵,且是早期从文学价值来评论老舍的少数好著述。

——王润华(前新加坡作家协会会长),《老舍小说新论》

在海内外众多研究老舍的著作中,著名武侠片导演胡金铨1977年所写的《老舍和他的作品》 是很特殊的一本。因为文学家评论电影素来并不稀罕,而反过来电影家研究文学并能著书立说的就不多见了。这两位文艺大家虽年纪相隔了一代,但因都是地道的北京人,文字中多少都有些相似的幽默爽朗之气。胡金铨说,要想具备研究老舍的资格,首先得能喝“豆汁儿”。老舍的作品最接近北京的劳苦大众,而“豆汁儿”是北京劳苦大众的食品,能喝“豆汁儿”才能明白他的“哏”,体会出老舍作品里的趣味。其次,“研究老舍,还必须知道仿膳的‘小窝头’不是栗子面做的”。1950年5月北京“文代会”期间,老舍曾在北海仿膳给与会代表讲慈禧和栗子面小窝头的故事。胡金铨根据后来公布的菜谱写了这句话,其潜台词就是说,小窝头这东西虽据传慈禧曾经吃过,1925年赵仁斋在北海创办仿膳时也卖过它,可终究并非什么金贵的稀罕物。然而1955年仿膳被收归国有,次年10月1日在国庆招待外宾的晚宴上,仿膳提供了四千个小窝头,让它一时扬名海外。由此,胡金铨不无感慨地写道:“‘小窝头’象征老舍的一生,没落贵族,苦读成名,文艺斗士,入庙堂,投湖自尽。”

——沙丹(中国电影资料馆电影策展人),《幕味:重访影史与策展实践》

豆汁儿叫他难忘。他曾经研究过老舍,写过《老舍和他的作品》。梁实秋说,胡在书中一开头就写,不能喝豆汁儿的人算不得是真正的北平人。真是地道北平人才说得出这样的话。

胡金铨写老舍不是无缘无故的。其间的连接点,当然是故乡北京。北岛在洛杉矶认识他,发现他能说一口地道的京片子,“那是没有经过革命风暴污染的京片子,会让人唤起一种比乡愁更加悠远的记忆。”

说到故乡北京,他的感情却颇为复杂。在《他乡与故乡》中他写道:“也是在‘旧社会’,有这么个说法:世界上有两个都市是‘流沙’,就是北京和巴黎;只要你在这两地方住上几年,就不想搬了。说北京和巴黎像‘流沙’,是形容这两个都市迷人的地方,要慢慢地体会,时间长了,你就爱上她了。越陷越深,终于老死斯土。这种说法是对‘外地人’而言,像我这种在北京土生士长的人,并没有这种感觉,而且很厌倦那种死气沉沉的环境,时时想冲出去。”他冲了出去,这一出去故乡就成为天涯,远隔着千山万水。他从此没有回来过。晚年有人问他乡关何处,他或曰香港或曰洛杉矶,单单不提北京。伤心世变,北京,还是形诸梦寐的好。

——周成林(独立作家、译者,译有《时光中的时光:塔可夫斯基日记》),《胡不归——胡金铨二三事》

......................

※内容简介※

老舍和胡金铨都是老北京人,都爱好书画曲艺、民俗文化。作为同乡,胡金铨喜欢读老舍的小说,创作电影时也曾受其影响。1973年到1975年,胡金铨在《明报月刊》上发表了研究老舍的系列文章,而后集结成书,即为《老舍和他的作品》。

本书是胡金铨对老舍生平、作品和文艺活动的梳理,从老舍的出生起笔,详述其求学、写作、异国辗转、回国教书及至抗战时主持“文协”的经历。胡金铨认为老舍具有北京小市民的特点——“安于现状,不做过激的事情”,他称之为“北京(骨泉)人”。这种个性影响了老舍的为人处世,也在其笔下人物的身上得到展现。书中所引资料包括老舍的自述、友人的回忆和其他发表于世界各地报刊上的文章等等,由胡金铨走访英美大学图书馆调查整理而成。

擅拍武侠电影的胡金铨,银幕内外都处于行走的旅途中,老舍在其笔下也有了漂泊者的形象。以故乡北京为连接点,“走”成为这两位大师人生轨迹的关键词,其间的艺术影响和气韵传承可以借本书一窥。

注:(骨泉),读“sónɡ”,异体字,同“㞞”。

用一碗豆汁儿破解老舍之味

江湖客致意漂泊者

——要谈老舍,我有“资格”——

......................

※编辑推荐※

1973年到1975年,遍寻英美图书馆,爬梳文献写就

绝版书整装重启,首次曝光曾被遗漏收录的《明报月刊》连载末章

本书是电影导演胡金铨对老舍生平、文学作品、文艺活动的叙述和研究。

◎ 形象生动,老舍这一辈子:学生时代并非学霸、当“公务员”不太习惯、国外生活颇感苦恼、被母催婚大龄成家、明星教授备受追捧、编辑求稿逼到崩溃、辞职创作念头反复、主持“文协”有勇有谋……

◎ 串联作品,阐述老舍笔下人物的行为方式和作家自身的人生哲学之间的互文性关联。

◎ 梳理详细,涵盖范围从小说、杂文、诗文到创作理论、翻译作品,亦包括对出版情况、英日译本和相关评论文章的说明。

◎ 评析独到,对作品“完全是个人主观的看法”“立论只凭个人好恶”,得以一窥“老北京”胡金铨导演的阅读趣味和所受艺术影响。

◇◆◇

胡金铨为何写老舍?

胡金铨研究老舍的前因后果,在其生前唯一口述自传《胡金铨武侠电影作法》中有所交代。他喜欢看老舍的小说,在为导演处女作《大地儿女》创作剧本时,“有小部分是从老舍的《火葬》中获得灵感的”,而且“从《四世同堂》也拿了一部分过来”。胡金铨还曾想过和李翰祥一起,将《四世同堂》拍成电影,可惜碍于原著的篇幅没能拍成。

胡金铨真正动笔做老舍研究,则源于一个偶然的契机。他看到香港杂志《明报月刊》上刊出有关老舍的文章,反馈给总编辑胡菊人说:“这文章很多错处。”胡总编趁势向胡导演邀稿,于是胡金铨在《明报月刊》上开了连载专栏来讲老舍生平和创作,而后集结成书即为《老舍和他的作品》。

除了对老舍作品的喜爱带来动力外,“写这些文章还有一个理由,那是因为老舍自杀而死,但当中的经过不太清楚,我想了解真相,所以执笔写那些文章。”不过胡金铨对老舍人生的记述,包含的是老舍的出生、求学、写作、异国辗转、回国教书及至抗战时主持“文协”的经历,尚未涉及到老舍去世的六十年代,个中原因今日已不得而知,但从其对老舍个性和处世哲学的总结中,我们也许能对胡金铨未解答的疑问有所领会。

◇◆◇

胡金铨语录

“老舍的作品最接近北京的劳苦大众,豆汁儿是北京劳苦大众的食品(很多有钱的北京人不喝)。根据我的理论:能喝豆汁儿才能体会出老舍作品里的趣味。”

“‘小窝头’象征老舍的一生,没落贵族,苦读成名,文艺斗士,入庙堂,投湖自尽。”

“北京小市民的特点是本分、窝囊、有正义感,但好耍小心眼、自私、好面子,在适当的情形下也帮助别人。做事任劳任怨,但无进取心。无论在哪方面都没有惊人的成就,可也不作大恶。老舍具备了这些特性。”

......................

※名人推荐※

这本老舍专著也可用作老舍研究资料(生平、创作、翻译研究)用。对1970年代以前之欧美日研究专著与翻译之评介,甚为宝贵,且是早期从文学价值来评论老舍的少数好著述。

——王润华(前新加坡作家协会会长),《老舍小说新论》

在海内外众多研究老舍的著作中,著名武侠片导演胡金铨1977年所写的《老舍和他的作品》 是很特殊的一本。因为文学家评论电影素来并不稀罕,而反过来电影家研究文学并能著书立说的就不多见了。这两位文艺大家虽年纪相隔了一代,但因都是地道的北京人,文字中多少都有些相似的幽默爽朗之气。胡金铨说,要想具备研究老舍的资格,首先得能喝“豆汁儿”。老舍的作品最接近北京的劳苦大众,而“豆汁儿”是北京劳苦大众的食品,能喝“豆汁儿”才能明白他的“哏”,体会出老舍作品里的趣味。其次,“研究老舍,还必须知道仿膳的‘小窝头’不是栗子面做的”。1950年5月北京“文代会”期间,老舍曾在北海仿膳给与会代表讲慈禧和栗子面小窝头的故事。胡金铨根据后来公布的菜谱写了这句话,其潜台词就是说,小窝头这东西虽据传慈禧曾经吃过,1925年赵仁斋在北海创办仿膳时也卖过它,可终究并非什么金贵的稀罕物。然而1955年仿膳被收归国有,次年10月1日在国庆招待外宾的晚宴上,仿膳提供了四千个小窝头,让它一时扬名海外。由此,胡金铨不无感慨地写道:“‘小窝头’象征老舍的一生,没落贵族,苦读成名,文艺斗士,入庙堂,投湖自尽。”

——沙丹(中国电影资料馆电影策展人),《幕味:重访影史与策展实践》

豆汁儿叫他难忘。他曾经研究过老舍,写过《老舍和他的作品》。梁实秋说,胡在书中一开头就写,不能喝豆汁儿的人算不得是真正的北平人。真是地道北平人才说得出这样的话。

胡金铨写老舍不是无缘无故的。其间的连接点,当然是故乡北京。北岛在洛杉矶认识他,发现他能说一口地道的京片子,“那是没有经过革命风暴污染的京片子,会让人唤起一种比乡愁更加悠远的记忆。”

说到故乡北京,他的感情却颇为复杂。在《他乡与故乡》中他写道:“也是在‘旧社会’,有这么个说法:世界上有两个都市是‘流沙’,就是北京和巴黎;只要你在这两地方住上几年,就不想搬了。说北京和巴黎像‘流沙’,是形容这两个都市迷人的地方,要慢慢地体会,时间长了,你就爱上她了。越陷越深,终于老死斯土。这种说法是对‘外地人’而言,像我这种在北京土生士长的人,并没有这种感觉,而且很厌倦那种死气沉沉的环境,时时想冲出去。”他冲了出去,这一出去故乡就成为天涯,远隔着千山万水。他从此没有回来过。晚年有人问他乡关何处,他或曰香港或曰洛杉矶,单单不提北京。伤心世变,北京,还是形诸梦寐的好。

——周成林(独立作家、译者,译有《时光中的时光:塔可夫斯基日记》),《胡不归——胡金铨二三事》

......................

※内容简介※

老舍和胡金铨都是老北京人,都爱好书画曲艺、民俗文化。作为同乡,胡金铨喜欢读老舍的小说,创作电影时也曾受其影响。1973年到1975年,胡金铨在《明报月刊》上发表了研究老舍的系列文章,而后集结成书,即为《老舍和他的作品》。

本书是胡金铨对老舍生平、作品和文艺活动的梳理,从老舍的出生起笔,详述其求学、写作、异国辗转、回国教书及至抗战时主持“文协”的经历。胡金铨认为老舍具有北京小市民的特点——“安于现状,不做过激的事情”,他称之为“北京(骨泉)人”。这种个性影响了老舍的为人处世,也在其笔下人物的身上得到展现。书中所引资料包括老舍的自述、友人的回忆和其他发表于世界各地报刊上的文章等等,由胡金铨走访英美大学图书馆调查整理而成。

擅拍武侠电影的胡金铨,银幕内外都处于行走的旅途中,老舍在其笔下也有了漂泊者的形象。以故乡北京为连接点,“走”成为这两位大师人生轨迹的关键词,其间的艺术影响和气韵传承可以借本书一窥。

注:(骨泉),读“sónɡ”,异体字,同“㞞”。

始于极限 豆瓣 谷歌图书 Goodreads Goodreads

往復書簡 限界から始まる

8.9 (340 个评分)

作者:

[日] 上野千鹤子

/

[日] 铃木凉美

译者:

曹逸冰

新星出版社

2022

- 9

其它标题:

Letters Between Chizuko Ueno and Ryomi Suzuki

“上野女士,您为何可以对男人不感到绝望?”

·

上野千鹤子×铃木凉美,最知名的女性主义先驱×最叛逆的人气作家

历时一年,十二次通信,每次一个主题

一场始于矛盾与冲突,通往理解与改变的对话:

我们要付出多少代价,才能活出想要的人生?

·

⚡上野千鹤子继《厌女》《从零开始的女性主义》后又一力作,首次坦诚从未透 露的过往

一个总能犀利切中要害的人,或许也曾被自己的刀锋所伤。上野坦言“我也走过了充满羞耻和失败的人生”

·

⚡恋爱与性、婚姻、男人、工作、独立、自由等,围绕12大主题聊透女性内心深处的愤怒与困境

每一位女性都是生活的幸存者,她们迷茫,她们反抗,她们故作坚强实则遍体鳞伤

·

⚡性别对立时代的希望之作:“上野女士,您为何可以对男人不感到绝望”

在女性主义遭污名化的当下,上野千鹤子予以强力回击:“我无意说‘反正男人已经无药可救了’。

·

⚡话题之作,横扫日本图书市场,“读了这本书,我想没有人不会成为女性主义者”

小说家花房观音诚挚推荐:“这本书能够拯救女性!”作家本岛理生盛赞:“每翻一页,体温也随之攀升。”

·

《始于极限》是女性主义先驱上野千鹤子与人气作家铃木凉美历时一年的通信。

青春期,上野千鹤子只身前往京都求学,只为逃离父亲与教会;同时期,铃木凉美为了反抗父母,一脚踏入出卖身体的世界。

大学时,上野参加轰轰烈烈的学生运动,却在战壕的另一侧目睹男生只把女生当作解决生理问题的工具;铃木就读于日本最好的私立大学,却要在夜世界寻求自身的价值。

学生时代结束,上野以独立女性自居,结果成了男人挥之即来招之即去的床伴;另一头的铃木开始书写夜世界的魅惑与肮脏,时常遭受来自女性的抨击与批判。

今天,上野已是日本女性学研究第一人,铃木则走到了夜世界的极限,在质疑过往、怀疑自己的同时,犹豫着下一步如何迈出。

她们相差四十岁,走过了迥异的人生。在长达一年的通信中,她们围绕恋爱与性、婚姻、工作、独立、男人等话题,把话语的利剑刺向对方,也刺向了自己。

·

每翻一页,体温也随之攀升。铃木凉美的文字,一面极其冷静地自我分析,一面又混杂着活生生的真心话,隐现着无法否定的感情。——作家岛本理生

上野千鹤子解体了铃木凉美,也使得她得以摆脱母亲和男人的手,开始作为一个人生存。与此同时,这本书也是上野千鹤子向包括我在内的众多女性伸出的双手。这本书能够拯救女性。——小说家花房观音

从头到尾,我就像被钝器击中了一般。仿佛有人揪着我的衣领说,“喂!别给我装作没看见!”读了这本书,我想没有女性不会成为女性主义者。——亚马逊读者

我深感女人生存如何艰难。即便如此,读完这本书后,我觉得身为女人果然还是一种福音。——国际政治学家三浦瑠丽

·

上野千鹤子×铃木凉美,最知名的女性主义先驱×最叛逆的人气作家

历时一年,十二次通信,每次一个主题

一场始于矛盾与冲突,通往理解与改变的对话:

我们要付出多少代价,才能活出想要的人生?

·

⚡上野千鹤子继《厌女》《从零开始的女性主义》后又一力作,首次坦诚从未透 露的过往

一个总能犀利切中要害的人,或许也曾被自己的刀锋所伤。上野坦言“我也走过了充满羞耻和失败的人生”

·

⚡恋爱与性、婚姻、男人、工作、独立、自由等,围绕12大主题聊透女性内心深处的愤怒与困境

每一位女性都是生活的幸存者,她们迷茫,她们反抗,她们故作坚强实则遍体鳞伤

·

⚡性别对立时代的希望之作:“上野女士,您为何可以对男人不感到绝望”

在女性主义遭污名化的当下,上野千鹤子予以强力回击:“我无意说‘反正男人已经无药可救了’。

·

⚡话题之作,横扫日本图书市场,“读了这本书,我想没有人不会成为女性主义者”

小说家花房观音诚挚推荐:“这本书能够拯救女性!”作家本岛理生盛赞:“每翻一页,体温也随之攀升。”

·

《始于极限》是女性主义先驱上野千鹤子与人气作家铃木凉美历时一年的通信。

青春期,上野千鹤子只身前往京都求学,只为逃离父亲与教会;同时期,铃木凉美为了反抗父母,一脚踏入出卖身体的世界。

大学时,上野参加轰轰烈烈的学生运动,却在战壕的另一侧目睹男生只把女生当作解决生理问题的工具;铃木就读于日本最好的私立大学,却要在夜世界寻求自身的价值。

学生时代结束,上野以独立女性自居,结果成了男人挥之即来招之即去的床伴;另一头的铃木开始书写夜世界的魅惑与肮脏,时常遭受来自女性的抨击与批判。

今天,上野已是日本女性学研究第一人,铃木则走到了夜世界的极限,在质疑过往、怀疑自己的同时,犹豫着下一步如何迈出。

她们相差四十岁,走过了迥异的人生。在长达一年的通信中,她们围绕恋爱与性、婚姻、工作、独立、男人等话题,把话语的利剑刺向对方,也刺向了自己。

·

每翻一页,体温也随之攀升。铃木凉美的文字,一面极其冷静地自我分析,一面又混杂着活生生的真心话,隐现着无法否定的感情。——作家岛本理生

上野千鹤子解体了铃木凉美,也使得她得以摆脱母亲和男人的手,开始作为一个人生存。与此同时,这本书也是上野千鹤子向包括我在内的众多女性伸出的双手。这本书能够拯救女性。——小说家花房观音

从头到尾,我就像被钝器击中了一般。仿佛有人揪着我的衣领说,“喂!别给我装作没看见!”读了这本书,我想没有女性不会成为女性主义者。——亚马逊读者

我深感女人生存如何艰难。即便如此,读完这本书后,我觉得身为女人果然还是一种福音。——国际政治学家三浦瑠丽

The Upstarts 豆瓣

作者:

Brad Stone

Bantam Press

2017

- 2

A look deep inside the new Silicon Valley, from the New York Times bestselling author of The Everything Store

Ten years ago, the idea of getting into a stranger's car, or a walking into a stranger's home, would have seemed bizarre and dangerous, but today it's as common as ordering a book online. Uber and Airbnb have ushered in a new era: redefining neighborhoods, challenging the way governments regulate business, and changing the way we travel.

In the spirit of iconic Silicon Valley renegades like Steve Jobs and Bill Gates, another generation of entrepreneurs is using technology to upend convention and disrupt entire industries. These are the upstarts, idiosyncratic founders with limitless drive and an abundance of self-confidence. Led by such visionaries as Travis Kalanick of Uber and Brian Chesky of Airbnb, they are rewriting the rules of business and often sidestepping serious ethical and legal obstacles in the process.

The Upstarts is the definitive story of two new titans of business and a dawning age of tenacity, conflict and wealth. In Brad Stone's riveting account of the most radical companies of the new Silicon Valley, we discover how it all happened and what it took to change the world.

Ten years ago, the idea of getting into a stranger's car, or a walking into a stranger's home, would have seemed bizarre and dangerous, but today it's as common as ordering a book online. Uber and Airbnb have ushered in a new era: redefining neighborhoods, challenging the way governments regulate business, and changing the way we travel.

In the spirit of iconic Silicon Valley renegades like Steve Jobs and Bill Gates, another generation of entrepreneurs is using technology to upend convention and disrupt entire industries. These are the upstarts, idiosyncratic founders with limitless drive and an abundance of self-confidence. Led by such visionaries as Travis Kalanick of Uber and Brian Chesky of Airbnb, they are rewriting the rules of business and often sidestepping serious ethical and legal obstacles in the process.

The Upstarts is the definitive story of two new titans of business and a dawning age of tenacity, conflict and wealth. In Brad Stone's riveting account of the most radical companies of the new Silicon Valley, we discover how it all happened and what it took to change the world.

Rocks 豆瓣

作者:

Rosinsky, Natalie M./ John, Matthew (ILT)

Picture Window Books

Engage young readers in real science with these informative, fun, fact-filled books. This series is aligned with the standards, "The Earth" and "Forces of Nature" as required by Benchmarks for Science Literacy: Project 2061.

Boundaries 豆瓣

作者:

Maya Lin

Simon & Schuster

2000

- 10

Walking through this park-like area, the memorial appears as a rift in the earth -- a long, polished black stone wall, emerging from and receding into the earth. Approaching the memorial, the ground slopes gently downward, and the low walls emerging on either side, growing out of the earth, extend and converge at a point below and ahead. Walking into the grassy site contained by the walls of this memorial, we can barely make out the carved names upon the memorial's walls. These names, seemingly infinite in number, convey the sense of overwhelming numbers, while unifying these individuals into a whole...

So begins the competition entry submitted in 1981 by a Yale undergraduate for the design of the Vietnam Veterans Memorial in Washington, D.C. -- subsequently called "as moving and awesome and popular a piece of memorial architecture as exists anywhere in the world." Its creator, Maya Lin, has been nothing less than world famous ever since. From the explicitly political to the unashamedly literary to the completely abstract, her simple and powerful sculpture -- the Rockefeller Foundation sculpture, the Southern Poverty Law Center Civil Rights Memorial, the Yale Women's Table, Wave Field -- her architechture, including The Museum for African Art and the Norton residence, and her protean design talents have defined her as one of the most gifted creative geniuses of the age.

Boundaries is her first book; an eloquent visual/verbal sketchbook produced with the same inspiration and attention to detail as any of her other artworks. Like her environmental sculptures, it is a site, but one which exists at a remove so that it may comment on the personal and artistic elements that make up those works. In it, sketches, photographs, workbook entries, and original design are held together by a deeply personal text. Boundaries is a powerful literary and visual statement by "a leading public artist." (Holland Carter). It is itself a unique work of art.

So begins the competition entry submitted in 1981 by a Yale undergraduate for the design of the Vietnam Veterans Memorial in Washington, D.C. -- subsequently called "as moving and awesome and popular a piece of memorial architecture as exists anywhere in the world." Its creator, Maya Lin, has been nothing less than world famous ever since. From the explicitly political to the unashamedly literary to the completely abstract, her simple and powerful sculpture -- the Rockefeller Foundation sculpture, the Southern Poverty Law Center Civil Rights Memorial, the Yale Women's Table, Wave Field -- her architechture, including The Museum for African Art and the Norton residence, and her protean design talents have defined her as one of the most gifted creative geniuses of the age.

Boundaries is her first book; an eloquent visual/verbal sketchbook produced with the same inspiration and attention to detail as any of her other artworks. Like her environmental sculptures, it is a site, but one which exists at a remove so that it may comment on the personal and artistic elements that make up those works. In it, sketches, photographs, workbook entries, and original design are held together by a deeply personal text. Boundaries is a powerful literary and visual statement by "a leading public artist." (Holland Carter). It is itself a unique work of art.

李小龙信札 豆瓣

Letters of the Dragon: Correspondence, 1958-1973

作者:

李小龙

译者:

李倩

后浪 | 天津人民出版社

2020

- 6

李小龙诞辰80周年纪念版

15年鼎盛时光,138封珍藏信札,让李小龙亲笔告诉你……

东方、西方的碰撞与结合 │ 传统、现代的冲突与创新

离不开爱情、亲情和友情 │ 放不下功夫、表演和生命

◎ 编辑推荐 ◎

★ 用“截拳道”的方式认识李小龙

呈现在本书中的138封信札,在 今天看来,乃是李小龙写给你我每一位正在翻阅它们的读者。因为,读他的亲笔书信,是认识他的最精简直接的方式,恰如他的截拳道所揭示的真理一般。

☆ 生平重要信件悉数收入

在李小龙人生的几次重要节点,他都选择借书信向朋友袒露真心真意。其中,1962年9月致曹敏儿、1969年1月4日致张卓庆、1972年8月12日致水户上原、1972年11月致麒麟,这四封信堪称李小龙的微型自传,读来让人深思和激赏。

◆ 历史价值与文化价值并存

这些信札中,一是保存了李小龙创立截拳道的思考过程,二是有诸多好莱坞与港片的幕后故事;三是呈现了二十世纪六七十年代海外华人、美国亚裔群体的生活场景和奋斗经历;四是使站在东方与西方、传统与现代的十字路口上的李小龙更加形象立体,他的思考与创造对今天的世界仍有借鉴意义。

◇ 李小龙,永远的榜样

一个谦虚、好学、开放的人,一个致力于追求生命真谛的人,当他了解李小龙愈多,自然会愈加肃然起敬。对于李小龙,我们知道的远远不够,而这本书可以帮助你至少不会错过他。

◎ 内容简介 ◎

这本信札集记载了李小龙从赴美国求学到在香港逝世之间的十五年珍贵时光。在这些寄给家人、师长、朋友、弟子、同行和影迷的信札中,李小龙毫无保留地袒露了他真诚的灵魂。通过他的亲笔,我们得以领略一代传奇巨星光环背后那兴味盎然的普通人生活,以及他那充满个性的奋斗历程。

李小龙短暂的生命是一个人努力追求自我解放和自我实现的绝佳典范,功夫、表演和生命就是他的探索工具,也是这些信札的主题。翻阅这些信札,我们仿佛踏上了一趟“龙之旅”,在沿途每一个重要关口,我们都将拨开纷纭迷雾,目睹那些曾被掩盖的鳞爪痕迹,了解这个人怎样活过了一生!

◎ 名人推荐 ◎

阅读小龙的信札,你要从中寻找的最重要的一样东西便是他逐梦的典范……理性地计划——履行——达成。这就是小龙。这就是他实现梦想的方式。 ——琳达·李·卡德韦尔

这些信札集中揭示了李小龙生命中的崇高品质——凡事力争做到最好,绝不退而求其次。他的一生彰显了一种日求精进、陶冶情操、为人正派、重视人际、逆水行舟、精神境界强韧超凡的人生哲学。最后,李小龙的书信还反映出了“爱、和睦与兄弟情”的人生理念,而这也恰是他经常书于信末的衷心祝福。 ——约翰·里特

战士的方式不仅用于战斗,在日常生活中也可以进行实践。无论是生活还是体育,他教会我们做好准备,面对挑战,走向成功。——贾巴尔

他每时每刻都处在压力之下,醉心于使自己变得完美,下决心要达到个人目标。 ——成龙

李小龙刚开始拍电影时,我们中国人在外国绝对没有现在这么让人尊重,所以我是以一个中国人的态度去奉他为偶像的。 ——甄子丹

15年鼎盛时光,138封珍藏信札,让李小龙亲笔告诉你……

东方、西方的碰撞与结合 │ 传统、现代的冲突与创新

离不开爱情、亲情和友情 │ 放不下功夫、表演和生命

◎ 编辑推荐 ◎

★ 用“截拳道”的方式认识李小龙

呈现在本书中的138封信札,在 今天看来,乃是李小龙写给你我每一位正在翻阅它们的读者。因为,读他的亲笔书信,是认识他的最精简直接的方式,恰如他的截拳道所揭示的真理一般。

☆ 生平重要信件悉数收入

在李小龙人生的几次重要节点,他都选择借书信向朋友袒露真心真意。其中,1962年9月致曹敏儿、1969年1月4日致张卓庆、1972年8月12日致水户上原、1972年11月致麒麟,这四封信堪称李小龙的微型自传,读来让人深思和激赏。

◆ 历史价值与文化价值并存

这些信札中,一是保存了李小龙创立截拳道的思考过程,二是有诸多好莱坞与港片的幕后故事;三是呈现了二十世纪六七十年代海外华人、美国亚裔群体的生活场景和奋斗经历;四是使站在东方与西方、传统与现代的十字路口上的李小龙更加形象立体,他的思考与创造对今天的世界仍有借鉴意义。

◇ 李小龙,永远的榜样

一个谦虚、好学、开放的人,一个致力于追求生命真谛的人,当他了解李小龙愈多,自然会愈加肃然起敬。对于李小龙,我们知道的远远不够,而这本书可以帮助你至少不会错过他。

◎ 内容简介 ◎

这本信札集记载了李小龙从赴美国求学到在香港逝世之间的十五年珍贵时光。在这些寄给家人、师长、朋友、弟子、同行和影迷的信札中,李小龙毫无保留地袒露了他真诚的灵魂。通过他的亲笔,我们得以领略一代传奇巨星光环背后那兴味盎然的普通人生活,以及他那充满个性的奋斗历程。

李小龙短暂的生命是一个人努力追求自我解放和自我实现的绝佳典范,功夫、表演和生命就是他的探索工具,也是这些信札的主题。翻阅这些信札,我们仿佛踏上了一趟“龙之旅”,在沿途每一个重要关口,我们都将拨开纷纭迷雾,目睹那些曾被掩盖的鳞爪痕迹,了解这个人怎样活过了一生!

◎ 名人推荐 ◎

阅读小龙的信札,你要从中寻找的最重要的一样东西便是他逐梦的典范……理性地计划——履行——达成。这就是小龙。这就是他实现梦想的方式。 ——琳达·李·卡德韦尔

这些信札集中揭示了李小龙生命中的崇高品质——凡事力争做到最好,绝不退而求其次。他的一生彰显了一种日求精进、陶冶情操、为人正派、重视人际、逆水行舟、精神境界强韧超凡的人生哲学。最后,李小龙的书信还反映出了“爱、和睦与兄弟情”的人生理念,而这也恰是他经常书于信末的衷心祝福。 ——约翰·里特

战士的方式不仅用于战斗,在日常生活中也可以进行实践。无论是生活还是体育,他教会我们做好准备,面对挑战,走向成功。——贾巴尔

他每时每刻都处在压力之下,醉心于使自己变得完美,下决心要达到个人目标。 ——成龙

李小龙刚开始拍电影时,我们中国人在外国绝对没有现在这么让人尊重,所以我是以一个中国人的态度去奉他为偶像的。 ——甄子丹

Your Inner Fish 豆瓣

作者:

Neil Shubin

Books On Tape

2008

暂停键 豆瓣

作者:

[马来西亚] 黎紫书

人民文学出版社

2022

- 10

黎紫书,来自南洋的行者,北上西走,游踪在外,放情领略,记录经年心象的朝荣暮落,落笔成为《暂停键》。在《暂停键》中,黎紫书对镜自视,从想象中的自己到经由文字建立起存在的意志,我们看到一位写作者起伏的心绪、刹那的悸动、难以诉说的痛感和轻微的顿悟。按下暂停键也没关系,书写,让我们可以好好地看待自己。著名散文作家李修文认为:黎紫书以一己之力,在不尽的流动中延展着肉身与魂魄的边界。此次新版特收录马来西亚插画师农夫绘制插画五幅,石棉外封软精装,十年回首,轻装上阵,从三角梅盛开的马来出发,到伦敦冬日的街头,四季嬗变中,窥见一位写作者的质地文心。

我知道今天坐在这儿写下这些文字的我,这个被我以个人意志所塑造的“自己”,无时无刻不是我所走过的路、体验过的生活,以及所有经历过我,也被我经历过的书本的总和。它们繁杂无序,能被我整理并写出来的,唯一点点思及,以及所谓的“悟”吧。——黎紫书

《暂停键》是《流俗地》作者,马来西亚华人作家黎紫书的散文作品。在工作了多年以后,黎紫书决定四处漂泊,隐于都市人群,避居异国小镇,行经千山万水,又穿越文字的时光隧道。从北京到伦敦,从城市到乡间,亦让她重新整理记忆中的人和事、物与景。黎紫书的文字古韵十足,字里行间又全是汉语写作的新新气象,在在可见她的敏思与才情。在书里,她说“只想写些不枉此生的文章”,大致可以见到《流俗地》初成前的创作信念。这些走过的路,体验过的生活,经历过书本的总和,汇聚成名为“黎紫书”这个个人意志所塑造的庞大自我及体悟。

我知道今天坐在这儿写下这些文字的我,这个被我以个人意志所塑造的“自己”,无时无刻不是我所走过的路、体验过的生活,以及所有经历过我,也被我经历过的书本的总和。它们繁杂无序,能被我整理并写出来的,唯一点点思及,以及所谓的“悟”吧。——黎紫书

《暂停键》是《流俗地》作者,马来西亚华人作家黎紫书的散文作品。在工作了多年以后,黎紫书决定四处漂泊,隐于都市人群,避居异国小镇,行经千山万水,又穿越文字的时光隧道。从北京到伦敦,从城市到乡间,亦让她重新整理记忆中的人和事、物与景。黎紫书的文字古韵十足,字里行间又全是汉语写作的新新气象,在在可见她的敏思与才情。在书里,她说“只想写些不枉此生的文章”,大致可以见到《流俗地》初成前的创作信念。这些走过的路,体验过的生活,经历过书本的总和,汇聚成名为“黎紫书”这个个人意志所塑造的庞大自我及体悟。

生於美國 豆瓣

RENEGADES: BORN IN THE USA

作者:

Barack Obama

译者:

洪世民

商業周刊

2023

- 4

美國前總統、諾貝爾和平獎得主歐巴馬

╳

美國藍領搖滾教父、工人皇帝布魯斯•史普林斯汀

從夢想‧神話‧音樂談起,重塑新時代美國夢!

美國,自由的沃土,吸引世界各地的人前來創造歷史,實現各自的美國夢。時光推移,深根這片土地上的人開始豎立高牆、排除異己,拒絕一切不同自己價值觀、種族、政治立場……極化現象到了水火不容的地步。

非關藍色、紅色,非關黑色、白色,而是同屬美國的連結感。如果文化已經分裂,要如何重新營造那種感覺?要如何恢復對美國前途的信心?要如何訴說這個國家嶄新、團結的故事,既忠於我們最高的理想,同時也誠實說明了我們的不足之處?

兩個局外人「一個黑人和一個白人」透過探討美國人避而不談、不願追溯的歷史,希望能夠引發共鳴與更多不同聲音加入,讓這個四分五裂的國家團結一致,回歸全球領導地位的道路。

一切【對話】就在擺著數十把吉他的錄音棚裡展開……

歐巴馬:在2020年夏天第一次坐下來錄《叛徒:生於美國》的時候,並不知道我們的對話會如何發展。我只知道布魯斯是說故事高手,是美國經驗的吟遊詩人──知道我們很多看法雷同,包括我們的國家對一些根本問題發生了令人不安的轉變。我們仍努力理解究竟我們怎麼走到今天這個地步,並思索可以怎麼訴說更有凝聚力的故事來消弭美國理想與現實之間的差距。生命與你交會,但你從未真正聽過他人的故事。我們敢說,只要你敞開心胸,細細聆聽,你會得到鼓舞……

布魯斯:我們從最初開始,成長過程、我們的相似處、不同點。夏威夷、紐澤西……頗不一樣;父親缺席……頗為類似。然後我們讓對話自然發展。我們漫談人生,談人生該怎麼過,談生命所處的世界,談我們做過哪些努力來塑造世界,我透過音樂,巴拉克透過政治,把世界塑造成我們覺得可以成為的樣子。我們也有嚴肅的對話,探討這個國家的命運、人民的前途,探討有哪些破壞、醜惡、墮落的力量想拆毀國家……

故事就這樣開始了。擅常將主流搖滾音樂與美國藍領階級生活的敘事結合,被封為音樂界「工人皇帝」的布魯斯•史普林斯汀,以及美國首位擁有非裔血統的美國總統巴拉克‧歐巴馬──一位透過音樂、一位透過政治──之間坦誠、發人深省和有趣的對話,從夢想、音樂、身分和社區,娓娓道來各自家族的起源與職業生涯決定性時刻,再深入探討美國兩極分化的政治狀態,以及造成美國夢和美國夢之間愈來愈大的鴻溝。

這是一本關於美國一切現實的故事,述說著美國建立以來人民內心一直尋找的「根」,探索社會階層、種族、史上最鼓舞人心的美國英雄等事蹟,試著打碎舊時代美國夢的神話,建立更多元與尊重的新美國夢。

【特別收錄】

從歐巴馬和史普林斯汀親口介紹美國原創歷史

獨家收錄 《叛徒》(Renegades )播客內容以外的新對話

獨家收錄歐巴馬帶註釋的手寫演講稿。

史普林斯汀手寫歌詞與資料。

來自兩位作者的私藏生活照照片。

特別為本書的談話提供豐富歷史照片和文件。

╳

美國藍領搖滾教父、工人皇帝布魯斯•史普林斯汀

從夢想‧神話‧音樂談起,重塑新時代美國夢!

美國,自由的沃土,吸引世界各地的人前來創造歷史,實現各自的美國夢。時光推移,深根這片土地上的人開始豎立高牆、排除異己,拒絕一切不同自己價值觀、種族、政治立場……極化現象到了水火不容的地步。

非關藍色、紅色,非關黑色、白色,而是同屬美國的連結感。如果文化已經分裂,要如何重新營造那種感覺?要如何恢復對美國前途的信心?要如何訴說這個國家嶄新、團結的故事,既忠於我們最高的理想,同時也誠實說明了我們的不足之處?

兩個局外人「一個黑人和一個白人」透過探討美國人避而不談、不願追溯的歷史,希望能夠引發共鳴與更多不同聲音加入,讓這個四分五裂的國家團結一致,回歸全球領導地位的道路。

一切【對話】就在擺著數十把吉他的錄音棚裡展開……

歐巴馬:在2020年夏天第一次坐下來錄《叛徒:生於美國》的時候,並不知道我們的對話會如何發展。我只知道布魯斯是說故事高手,是美國經驗的吟遊詩人──知道我們很多看法雷同,包括我們的國家對一些根本問題發生了令人不安的轉變。我們仍努力理解究竟我們怎麼走到今天這個地步,並思索可以怎麼訴說更有凝聚力的故事來消弭美國理想與現實之間的差距。生命與你交會,但你從未真正聽過他人的故事。我們敢說,只要你敞開心胸,細細聆聽,你會得到鼓舞……

布魯斯:我們從最初開始,成長過程、我們的相似處、不同點。夏威夷、紐澤西……頗不一樣;父親缺席……頗為類似。然後我們讓對話自然發展。我們漫談人生,談人生該怎麼過,談生命所處的世界,談我們做過哪些努力來塑造世界,我透過音樂,巴拉克透過政治,把世界塑造成我們覺得可以成為的樣子。我們也有嚴肅的對話,探討這個國家的命運、人民的前途,探討有哪些破壞、醜惡、墮落的力量想拆毀國家……

故事就這樣開始了。擅常將主流搖滾音樂與美國藍領階級生活的敘事結合,被封為音樂界「工人皇帝」的布魯斯•史普林斯汀,以及美國首位擁有非裔血統的美國總統巴拉克‧歐巴馬──一位透過音樂、一位透過政治──之間坦誠、發人深省和有趣的對話,從夢想、音樂、身分和社區,娓娓道來各自家族的起源與職業生涯決定性時刻,再深入探討美國兩極分化的政治狀態,以及造成美國夢和美國夢之間愈來愈大的鴻溝。

這是一本關於美國一切現實的故事,述說著美國建立以來人民內心一直尋找的「根」,探索社會階層、種族、史上最鼓舞人心的美國英雄等事蹟,試著打碎舊時代美國夢的神話,建立更多元與尊重的新美國夢。

【特別收錄】

從歐巴馬和史普林斯汀親口介紹美國原創歷史

獨家收錄 《叛徒》(Renegades )播客內容以外的新對話

獨家收錄歐巴馬帶註釋的手寫演講稿。

史普林斯汀手寫歌詞與資料。

來自兩位作者的私藏生活照照片。

特別為本書的談話提供豐富歷史照片和文件。

鳗鱼的旅行 豆瓣 Goodreads

Ålevangeliet

8.2 (97 个评分)

作者:

[瑞典] 帕特里克•斯文松

译者:

徐昕

湖南文艺出版社&博集天卷

2020

- 10

一本和鳗鱼一样难以被定义的奇书,关于鳗鱼,更关于生命本身:从鳗鱼笨拙又浪漫的生命之旅,抵达深刻又感动的生命之谜

瑞典现象级畅销书,出版3个月印量高达70000册,现已超过130000册!以处女作一举拿下瑞典极富盛名的文学大奖——奥古斯特奖,被评为最佳非虚构图书

讲述鳗鱼在科学史中留下的谜团,展开文学、艺术和宗教中的鳗鱼考察之旅,在回忆与父亲珍贵的捕鳗时光中,探讨生命、死亡以及其间的一切。语言优美动人,情感真挚动人:克制的文字中,流淌着父子之间甚少表露的深情

被翻译为30种语言畅销多国,媒体好评如潮:《纽约时报》“编辑选书”,《洛杉矶时报》畅销书,《福布斯》最佳夏季读物,《洛杉矶时报》“与自然保持联系的21部经典”,美国自然历史博物馆馆长盛赞

独特设计,精美装帧,优雅精装,多幅量身定制的艺术插画

鳗鱼是自然界最奇怪的生物之一。时至今日,我们仍对它知之甚少。

欧洲鳗出生在马尾藻海——一片难以确定边界的海洋,随后会去往欧洲海岸,再游入江河溪流栖居。平静地生活几十年后,当生物钟敲响,它会完成最后一次蜕变,踏上返回出生地的漫漫归途,在那里繁殖并死去。如果无法启程,它仿佛会等待到永恒,绝不变身。

两千多年来,鳗鱼一直是一个谜。亚里士多德坚信它没有性别,弗洛伊德试图寻找它的生殖器却屡屡受挫。从没有人见过鳗鱼交配。

神秘的鳗鱼令帕特里克着迷,与鳗鱼同样难解的还有他与父亲之间复杂微妙的关系。他在文学、艺术、宗教与科学史领域探寻,同时追忆与父亲一起捕鳗的童年时光。鳗鱼的不可知、它笨拙又浪漫的生命之旅,宛如隐喻,触发我们对生存与死亡、目标与意义的思考和领悟。

瑞典现象级畅销书,出版3个月印量高达70000册,现已超过130000册!以处女作一举拿下瑞典极富盛名的文学大奖——奥古斯特奖,被评为最佳非虚构图书

讲述鳗鱼在科学史中留下的谜团,展开文学、艺术和宗教中的鳗鱼考察之旅,在回忆与父亲珍贵的捕鳗时光中,探讨生命、死亡以及其间的一切。语言优美动人,情感真挚动人:克制的文字中,流淌着父子之间甚少表露的深情

被翻译为30种语言畅销多国,媒体好评如潮:《纽约时报》“编辑选书”,《洛杉矶时报》畅销书,《福布斯》最佳夏季读物,《洛杉矶时报》“与自然保持联系的21部经典”,美国自然历史博物馆馆长盛赞

独特设计,精美装帧,优雅精装,多幅量身定制的艺术插画

鳗鱼是自然界最奇怪的生物之一。时至今日,我们仍对它知之甚少。

欧洲鳗出生在马尾藻海——一片难以确定边界的海洋,随后会去往欧洲海岸,再游入江河溪流栖居。平静地生活几十年后,当生物钟敲响,它会完成最后一次蜕变,踏上返回出生地的漫漫归途,在那里繁殖并死去。如果无法启程,它仿佛会等待到永恒,绝不变身。

两千多年来,鳗鱼一直是一个谜。亚里士多德坚信它没有性别,弗洛伊德试图寻找它的生殖器却屡屡受挫。从没有人见过鳗鱼交配。

神秘的鳗鱼令帕特里克着迷,与鳗鱼同样难解的还有他与父亲之间复杂微妙的关系。他在文学、艺术、宗教与科学史领域探寻,同时追忆与父亲一起捕鳗的童年时光。鳗鱼的不可知、它笨拙又浪漫的生命之旅,宛如隐喻,触发我们对生存与死亡、目标与意义的思考和领悟。

This is London 豆瓣

作者:

Miroslav Sasek

Universe Publishing Inc.,U.S.

2004

- 6

With the same wit and perception that distinguished his charming books on Paris, New York, and San Francisco, M Sasek presents stylish, elegant London in This is London , first published in 1959 and now updated for the 21st century. Here this beloved illustrator shares his impressions of London with its beautiful buildings, historic monuments, bridges, parks, shops and Piccadilly Circus, black cabs, Horse Guards, and famed Underground. Sasek has cast his loving eye on London and the result are colorful, sophisticated pictures of one of the most exciting cities in the world, paired with a lively text that keeps a playful sense of fun while taking the reader to the highlights of one of the world’s great capitals.

This is London is a facsimile editions of Sasek’s original title. His brilliant, vibrant illustrations have been meticulously preserved and remain true to his vision. With the passing of time facts have been updated where applicable in the back of the book. The result is a treasure with an elegant, classic look and delightful narrative that will charm both children and their parents, many of whom will remember the same book from their own childhood.

This is London is a facsimile editions of Sasek’s original title. His brilliant, vibrant illustrations have been meticulously preserved and remain true to his vision. With the passing of time facts have been updated where applicable in the back of the book. The result is a treasure with an elegant, classic look and delightful narrative that will charm both children and their parents, many of whom will remember the same book from their own childhood.

Be Water, My Friend 豆瓣

作者:

Shannon Lee

Flatiron Books

2021

- 11

Bruce Lee's daughter illuminates her father's most powerful life philosophies--demonstrating how martial arts are a perfect metaphor for personal growth, and how we can practice those teachings every day.

Empty your mind; be formless, shapeless like water.

Bruce Lee is a cultural icon, renowned the world over for his martial arts and film legacy. But Lee was also a deeply philosophical thinker, learning at an early age that martial arts are more than just an exercise in physical discipline--they are an apt metaphor for living a fully realized life.

Now, in Be Water, My Friend, Lee's daughter Shannon shares the concepts at the core of his philosophies, showing how they can serve as tools of personal growth and self-actualization. Each chapter brings a lesson from Bruce Lee's teachings, expanding on the foundation of his iconic "be water" philosophy. Over the course of the book, we discover how being like water allows us to embody fluidity and naturalness in life, bringing us closer to our essential flowing nature and our ability to be powerful, self-expressed, and free.

Through previously untold stories from her father's life and from her own journey in embodying these lessons, Shannon presents these philosophies in tangible, accessible ways. With Bruce Lee's words as a guide, she encourages readers to pursue their essential selves and apply these ideas and practices to their everyday lives--whether in learning new things, overcoming obstacles, or ultimately finding their true path.

Be Water, My Friend is an inspirational invitation to us all, a gentle call to action to consider our lives with new eyes. It is also a testament to how one man's exploration and determination transcended time and place to ignite our imaginations--and to inspire many around the world to transform their lives.

Empty your mind; be formless, shapeless like water.

Bruce Lee is a cultural icon, renowned the world over for his martial arts and film legacy. But Lee was also a deeply philosophical thinker, learning at an early age that martial arts are more than just an exercise in physical discipline--they are an apt metaphor for living a fully realized life.

Now, in Be Water, My Friend, Lee's daughter Shannon shares the concepts at the core of his philosophies, showing how they can serve as tools of personal growth and self-actualization. Each chapter brings a lesson from Bruce Lee's teachings, expanding on the foundation of his iconic "be water" philosophy. Over the course of the book, we discover how being like water allows us to embody fluidity and naturalness in life, bringing us closer to our essential flowing nature and our ability to be powerful, self-expressed, and free.

Through previously untold stories from her father's life and from her own journey in embodying these lessons, Shannon presents these philosophies in tangible, accessible ways. With Bruce Lee's words as a guide, she encourages readers to pursue their essential selves and apply these ideas and practices to their everyday lives--whether in learning new things, overcoming obstacles, or ultimately finding their true path.

Be Water, My Friend is an inspirational invitation to us all, a gentle call to action to consider our lives with new eyes. It is also a testament to how one man's exploration and determination transcended time and place to ignite our imaginations--and to inspire many around the world to transform their lives.

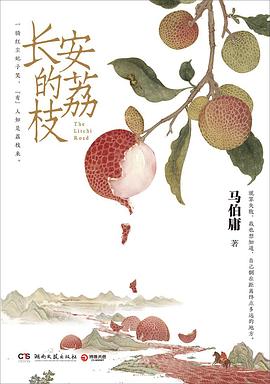

长安的荔枝 Eggplant.place Goodreads 豆瓣 Bangumi

The Litchi Road

7.8 (314 个评分)

作者:

马伯庸

湖南文艺出版社

2022

- 10

大唐天宝十四年,长安城的小吏李善德突然接到一个任务:要在贵妃诞日之前,从岭南运来新鲜荔枝。荔枝“一日色变,两日香变,三日味变”,而岭南距长安五千余里,山水迢迢,这是个不可能完成的任务,可为了家人,李善德决心放手一搏:“就算失败,我也想知道,自己倒在距离终点多远的地方。”

《长安的荔枝》是马伯庸备受好评的历史小说。

唐朝诗人杜牧的一句“一骑红尘妃子笑,无人知是荔枝来”一千多年来引发了人们的无限遐想,但鲜荔枝的保鲜时限仅有三天,这场跨越五千余里的传奇转运之旅究竟是如何达成的,谁让杨贵妃在长安吃到了来自岭南的鲜荔枝?作者马伯庸就此展开了一场脑洞非常大的想象。

沿袭马伯庸写作一贯以来的时空紧张感,不仅让读者看到了小人物的乱世生存之道,也感受到了事在人为的热血奋斗。随书附赠“荔枝鲜转运舆图”。

★ 编辑推荐

唐朝诗人杜牧的一句“一骑红尘妃子笑,无人知是荔枝来”惹得世人艳羡杨贵妃上千年,但其中的荔枝是如何从五千余里外的岭南运送到长安城的,却鲜有史书详细记载,脑洞大开的马伯庸以此为蓝本构建了一个大唐社畜李善德拼尽全力做项目的故事,虽是历史小说,读者却能从中看到自己的生活影子,大城市买房落脚、职场情商博弈、不得已的违规逾矩等,小人物的挣扎是那么相似。一项将鲜荔枝运逾千里之距的艰难差事,以微观人事折射大唐宏观社会。

这部口碑非常好的历史小说只花了11天写就,小说刚一连载就获得了广大读者的好评,被数万人点评为神作,推荐值高达96%。微博、抖音、小红书和今日头条,海量读者自发评论和衍生二创。

本书小开本双封设计,随书附赠“荔枝鲜转运舆图”折页插图一张。

★ 媒体推荐

马伯庸把他对历史的熟稔与现实关怀结合在一起,使得文笔能直击人的内心。写的是古人,却经常让我们看到自己。这部《长安的荔枝》就是如此。

——陕西师范大学历史文化学院教授 于赓哲

《长安的荔枝》是马伯庸备受好评的历史小说。

唐朝诗人杜牧的一句“一骑红尘妃子笑,无人知是荔枝来”一千多年来引发了人们的无限遐想,但鲜荔枝的保鲜时限仅有三天,这场跨越五千余里的传奇转运之旅究竟是如何达成的,谁让杨贵妃在长安吃到了来自岭南的鲜荔枝?作者马伯庸就此展开了一场脑洞非常大的想象。

沿袭马伯庸写作一贯以来的时空紧张感,不仅让读者看到了小人物的乱世生存之道,也感受到了事在人为的热血奋斗。随书附赠“荔枝鲜转运舆图”。

★ 编辑推荐

唐朝诗人杜牧的一句“一骑红尘妃子笑,无人知是荔枝来”惹得世人艳羡杨贵妃上千年,但其中的荔枝是如何从五千余里外的岭南运送到长安城的,却鲜有史书详细记载,脑洞大开的马伯庸以此为蓝本构建了一个大唐社畜李善德拼尽全力做项目的故事,虽是历史小说,读者却能从中看到自己的生活影子,大城市买房落脚、职场情商博弈、不得已的违规逾矩等,小人物的挣扎是那么相似。一项将鲜荔枝运逾千里之距的艰难差事,以微观人事折射大唐宏观社会。

这部口碑非常好的历史小说只花了11天写就,小说刚一连载就获得了广大读者的好评,被数万人点评为神作,推荐值高达96%。微博、抖音、小红书和今日头条,海量读者自发评论和衍生二创。

本书小开本双封设计,随书附赠“荔枝鲜转运舆图”折页插图一张。

★ 媒体推荐

马伯庸把他对历史的熟稔与现实关怀结合在一起,使得文笔能直击人的内心。写的是古人,却经常让我们看到自己。这部《长安的荔枝》就是如此。

——陕西师范大学历史文化学院教授 于赓哲