mellowpebble - 标记

纽约三部曲 豆瓣

7.6 (34 个评分)

作者:

[美] 保罗·奥斯特

译者:

文敏

浙江文艺出版社

2007

- 3

《玻璃城》、《幽灵》、《锁闭的房间》被称为纽约三部曲。它不是传统意义上的侦探小说,奥斯特通过营造哥特式的紧张气氛,设置一个又一个悬念来诱使读者与之一起踏上追寻身份和存在意义的心灵之旅。

玻璃城:深更半夜,一个陌生电话打到侦探小说作家奎恩家里,这让他陷入了比任何侦探小说更为扑朔迷离的案情之中。

幽灵:布鲁受雇于怀特去监视布莱克。监视,跟踪,一年过去了,他一无所获,布鲁几近崩溃。

锁闭的房间:一封不期而至的信,告诉“我”——范肖的童年好友,范肖失踪了,留下妻儿和一堆非同寻常的手稿。按照范肖以前的意愿,“我”被要求处理这些手稿。起初一切很顺利,范肖的手稿得以出版。与此同时,我娶了范肖漂亮的妻子,做了范肖儿子的父亲。然而,“我”突然发现范肖竟然还活着!

玻璃城:深更半夜,一个陌生电话打到侦探小说作家奎恩家里,这让他陷入了比任何侦探小说更为扑朔迷离的案情之中。

幽灵:布鲁受雇于怀特去监视布莱克。监视,跟踪,一年过去了,他一无所获,布鲁几近崩溃。

锁闭的房间:一封不期而至的信,告诉“我”——范肖的童年好友,范肖失踪了,留下妻儿和一堆非同寻常的手稿。按照范肖以前的意愿,“我”被要求处理这些手稿。起初一切很顺利,范肖的手稿得以出版。与此同时,我娶了范肖漂亮的妻子,做了范肖儿子的父亲。然而,“我”突然发现范肖竟然还活着!

为真实的世界设计 豆瓣

Design for The Real World

8.0 (6 个评分)

作者:

[美] 维克多·帕帕奈克

译者:

周博

中信出版社

2012

- 11

《为真实的世界设计》是美国设计理论家维克多·帕帕奈克最重要的著作。在这本当时颇具争议的著作中,帕帕奈克提出自己对于设计目的性的新看法,即设计应该为广大人民服务;设计不但应该为健康人服务,同时还必须考虑为残疾人服务;设计应该认真考虑地球的有限资源使用问题,设计应该 为保护我们居住的地球的有限资 源服务。维克多·帕帕奈克对绿色设计思潮产生了直接影响,他首次提出了设计伦理的观念,即设计为什么?在“波普”设计运动的一片喧嚣的浪潮中,开始有人从设计理论的角度严肃提出“设计目的”问题。这对于现代设计的伦理、现代设计的目的性理论来说,是非常重要的一个起点。正因为有这个起点,日后的设计理论才出现了更加深入的发展。

从字体开始 豆瓣

8.5 (11 个评分)

作者:

The Type

2022

- 10

这是一本以文字设计为镜思考社会生活的观察录。通过大众消费、交通空间、阅读体验、排印技术、字体历史、公共社会等 6 个章节,从日常生活中的字体线索出发,由浅入深地探讨广泛的视觉文化。

文字是思想与价值传递的核心元素,而字体的设计与生产开发,决定了公众所见的文字形态。文字设计虽掌握在少数专业人士手中,其应用却人人广泛参与,成为我们在处理信息、选择消费、享受公共服务、形成文化身份认知等行为的催化剂,它的力量隐秘而强大。近十年来,「字体热」逐渐在西方和中国的创意阶层和青年人中展开,人们越来越了解字体的种类和变化,重视它作为视觉符号的趣味,但也多少停留于表面造型,忽略了它的历史及社会语境。

《从字体开始》面向所有对视觉文化感兴趣的公众,而不局限于专业读者。与一般设计类书籍着重呈现作品的方式不同,本书聚焦于事件和过程,探究设计背后动态的生产关系,解释它塑造文化符号的过程,分析它在社会变迁中扮演的角色,强调它可以作为改善社会(而不仅是商业)的积极的手段,也为读者引入看待文化景观的新视角。

文字是思想与价值传递的核心元素,而字体的设计与生产开发,决定了公众所见的文字形态。文字设计虽掌握在少数专业人士手中,其应用却人人广泛参与,成为我们在处理信息、选择消费、享受公共服务、形成文化身份认知等行为的催化剂,它的力量隐秘而强大。近十年来,「字体热」逐渐在西方和中国的创意阶层和青年人中展开,人们越来越了解字体的种类和变化,重视它作为视觉符号的趣味,但也多少停留于表面造型,忽略了它的历史及社会语境。

《从字体开始》面向所有对视觉文化感兴趣的公众,而不局限于专业读者。与一般设计类书籍着重呈现作品的方式不同,本书聚焦于事件和过程,探究设计背后动态的生产关系,解释它塑造文化符号的过程,分析它在社会变迁中扮演的角色,强调它可以作为改善社会(而不仅是商业)的积极的手段,也为读者引入看待文化景观的新视角。

在适当时刻 豆瓣

Au moment voulu

8.6 (10 个评分)

作者:

[法] 莫里斯·布朗肖

译者:

吴博

南京大学出版社

2015

- 2

事实上,布朗肖的文学理论之所以难以被理解,是因为其独特的理论切入点,以一种独一无二的“死亡学”理论作为其文论的根本基石。布朗肖不论是文学评论还是其实验性小说(比如这本《在适当时刻》)都是在其构建的独有的“死亡空间”中进行演绎的。这种将“死亡”在本体论(不是生物学)层面上进行演绎而形成的独特的存在场域,又衍生了其他诸如“诗歌空间”、“文学空间”等。换言之,布朗肖的一切艺术理念都是基于对“死亡”这一本体论概念的探讨而建立的……

生命,此刻是一种伴随着这次擦肩而过的回忆而在周遭显露雏形的某种赌博。这次擦身而过真的发生过吗?而这令人惊愕的感觉又会持续吗?这感觉不仅没有消退,更同样以一种野蛮的方式自我确认着,它一直抗议并要求着;它已然开始摇摆,像某种失明的事物一般游荡,没有目的却始终更加贪婪;无力寻找,却始终在一种凶猛的眩晕中更为快速地旋转;没有声音,被封闭,欲望和颤动变成磐石。

生命,此刻是一种伴随着这次擦肩而过的回忆而在周遭显露雏形的某种赌博。这次擦身而过真的发生过吗?而这令人惊愕的感觉又会持续吗?这感觉不仅没有消退,更同样以一种野蛮的方式自我确认着,它一直抗议并要求着;它已然开始摇摆,像某种失明的事物一般游荡,没有目的却始终更加贪婪;无力寻找,却始终在一种凶猛的眩晕中更为快速地旋转;没有声音,被封闭,欲望和颤动变成磐石。

我深爱我们一起相处的这些夜晚 豆瓣

8.4 (15 个评分)

作者:

[美国] 露易丝·格丽克

/

[美国] 马克·斯特兰德

…

译者:

唐小兵 编译

上海文艺出版社

2021

- 9

没有哪个创作群像能像美国当代诗歌那样,愿意以极尽精微的词语辨色卡,逐条比照我们生活与心理地形图中渐变的等高线。词语在经验现实中寻猎,随时咬合其捕获物,这在情诗中尤为瞩目。

本书编选露易丝·格吕克、弗罗斯特·甘德、马克·斯特兰德、玛雅·安吉洛等21位美国当代诗人的69首代表作,无一不围绕陡然而发的情欲、长期容忍的谎言、剧情展演般的调情、异地恋难以饱餍的思慕、自体之爱的身体魔力、得意地爱上一个不该爱的人、情偶伴入婚姻的节外生枝……没有一个情境不值得描画,没有一个物件不该被展开度量。读者会从诗句中习得必要的语词,以备为自己的经验命名。阅读时因惺惺相惜而珍藏的句法,能够在未来某个经验降临时脱口而出。这或许是诗歌共情术所能引获的最好报偿。

本书编选露易丝·格吕克、弗罗斯特·甘德、马克·斯特兰德、玛雅·安吉洛等21位美国当代诗人的69首代表作,无一不围绕陡然而发的情欲、长期容忍的谎言、剧情展演般的调情、异地恋难以饱餍的思慕、自体之爱的身体魔力、得意地爱上一个不该爱的人、情偶伴入婚姻的节外生枝……没有一个情境不值得描画,没有一个物件不该被展开度量。读者会从诗句中习得必要的语词,以备为自己的经验命名。阅读时因惺惺相惜而珍藏的句法,能够在未来某个经验降临时脱口而出。这或许是诗歌共情术所能引获的最好报偿。

A Village Life 豆瓣 Goodreads

9.3 (7 个评分)

作者:

[美] 露易丝·格丽克

Farrar, Straus and Giroux

2009

- 9

其它标题:

A Village Life

A Village Life, Louise Gluck's eleventh collection of poems, begins in the topography of a village, a Mediterranean world of no definite moment or place: " ""All the roads in the village unite at the fountain.""Avenue of Liberty, Avenue of the Acacia Trees--""The fountain rises at the center of the plaza;""on sunny days, rainbows in the piss of the cherub.""--from "tributaries"" Around the fountain are concentric circles of figures, organized by age and in degrees of distance: fields, a river, and, like the fountain's opposite, a mountain. Human time superimposed on geologic time, all taken in at a glance, without any undue sensation of speed. Gluck has been known as a lyrical and dramatic poet; since Ararat, she has shaped her austere intensities into book-length sequences. Here, for the first time, she speaks as "the type of describing, supervising intelligence found in novels rather than poetry," as Langdon Hammer has written of her long lines--expansive, fluent, and full--manifesting a calm omniscience. While Gluck's manner is novelistic, she focuses not on action but on pauses and intervals, moments of suspension (rather than suspense), in a dreamlike present tense in which poetic speculation and reflection are possible.

辶反田野 豆瓣 博客來

7.6 (5 个评分)

作者:

趙恩潔、蔡晏霖(主編)

左岸

2019

- 2

其它标题:

辶反田野:人類學異托邦故事集

「田野」不只是一種研究工具。

「田野」更是不確定年代的處世技藝!

田野是什麼?「田野」一直在改變。

今日,在許多意想不到的空間,越來越多人在「做田野」。不論是在紐約華爾街、西方與非西方的科學實驗室、世界各地的電子工廠、醫院診所、瀕臨絕種的紅毛猩猩棲地、「第二人生」的線上虛擬遊戲,甚至是殘酷的戰場邊緣。有越來越多領域伸臂擁抱「田野」,期待「田野」能帶來更正確的市場評估、更精準的受眾認識,協助解決更多社會問題。在這個全球化的年代,不只強調演算法的大數據夯;與大數據精神完全相反,強調「純手工、親體驗」的田野工作,也正夯。

反觀已經強調「田野工作」一百年的人類學者,卻丟出了一個個對「田野」的疑惑。什麼是田野的典範?傳統田野強調的長期浸淫,在今日高度破碎化的社會中還有什麼意義?對田野又愛又恨的人類學者,在田野裡沮喪受傷,卻依然痴心不悔,只因為田野帶她/他們在最不可能的地方遇見愛。

《辶反田野:人類學異托邦故事集》是一本非典型卻讓人大開眼界、回味無窮的田野故事集。書裡不會給你「什麼是田野」的定義,或「如何做田野」的SOP,但會娓娓道來田野工作者如何與國家機器、綠能、小農、原運、社運、移工、科學家,乃至動物植物真心地相遇。

田野如何與國家、體制「對話」?旁聽立法院開會、參與發展計畫,甚至介入決策機構與當地居民的風電爭議,這些「非典型田野」獲得了什麼?人類學者回饋了什麼?

怎麼拿捏與「報導人」的關係?用臉書做田野是不得不為,但也因而見到報導人更真實的一面?進入工廠也要畫親屬圖?人類學者在香港菲傭的選美大賽中扮演什麼角色?都蘭阿美族跟峇里島華人社群,人類學者在哪裡才是局內人?部落長老說,外來者更適合記錄傳統儀式禁忌,為什麼?

宗教、科學、人類學可以產生怎樣的互動?於是,人類學者與穆斯林科學家,一起探詢伊斯蘭清真戒律如何進入自然科學實驗室。人類學一定得研究「人」嗎?可不可以賦予「他者」更寬廣的定義?

「辶反」是反對、反思,也是奔赴與回返。多義的書名,層層翻轉的世界觀。

「反田野」,是對人類學古典田野工作範式與大眾想像的「反對」及「反思」,同時也帶出田野這門技藝之於當代的回應。「返田野」,是人類學者們關於「返回」田野的思考,並透過不同田野的對比與反差、不同田野的斷裂與承接,探問田野工作的本質。「辶」有忽走忽停與奔走的流動意涵,「辶反田野」因而帶入更多時間性的思考:田野可以如何回應人生不同階段的困惑與陰影;田野中的互動醞釀了什麼?生成了什麼?

書中的思考承接了過往人類學反省的基本精神,但更強調從空間的反思進入時間的反思,並迎向非生產性導向的另類時間觀,裡面有學習、醞釀,與等待,更有驚喜、頓悟與啟發。這一切看似缺乏「效率」與浪費「時間」,卻正有助於捕捉複雜繽紛的動態真實。

原來,田野不只是研究工具,更會改變生命,甚至是面對當代生活種種危機、災難、創傷,與不確定性的人生必備技藝。

10位人類學家、10個田野故事,讓你對田野的想像更上層樓。

歡迎光臨,田野異托邦。

好骨头 豆瓣 谷歌图书

8.9 (9 个评分)

作者:

[加]玛格丽特·阿特伍德

译者:

包慧怡

河南大学出版社

2018

《好骨头》是加拿大女作家玛格丽特•阿特伍德的短篇小说集,在这册诙谐机智、独辟蹊径的超小说文集中,作者对许多文学掌故(戏剧、神话、童话等)进行了巧妙的改编。比如莎翁的《哈姆雷特》,阿特伍德把话语权交给母后格特鲁德,为“到底谁杀了老国王”给出了新的解答,给予母后崭新的血肉和真切的现实感;作者又让《灰姑娘》里的丑陋姐姐、恶毒后母为自己辩护;让一只灵魂转世的蝙蝠向读者控诉《惊情四百年》的作者斯托克是如何误解了吸血鬼。题材和技巧上都十分“后现代”,语言精致,先锋而细腻,是典型的女性文学的叙事风格。

希腊艺术 豆瓣

作者:

[英] 奈杰尔·斯皮维

译者:

陈雷

湖南美术出版社

2024

- 7

一本详细讲述希腊艺术的著作

结合历史文化语境和多种艺术表现形式

解读西方艺术的重要起源

编辑推荐

◎一本着力于700年希腊艺术史的经典著作

本书并不是一本按照严格的理论方法书写的希腊艺术史,它以荷马的《伊利亚特》开篇,从政治、历史、文化、宗教、哲学等多个角度出发,综合讲述希腊艺术从荷马时期、古风时期、古典时期到希腊化时期之间跨越数个世纪的发展与演变。

◎内含250多幅彩色图片,精心呈现多种形式的希腊艺术

希腊艺术以其多样的艺术形式而闻名,包括雕塑、瓶画、陶器、金属器皿、建筑等,风格独特,庄严肃穆,还深刻影响了西方艺术后来的表达和创作。本书不仅收录了《正在掷骰子的阿喀琉斯和埃阿斯》《掷铁饼者》《诛杀僭主者》《扛小牛的人》等经典艺术品的图像,还收录了希腊神庙、剧场、公共建筑的大量照片,图文并茂,赏心悦目。

◎雅昌承印,四色印刷,用纸精良,采用耐久性好、不易变形的特种软胶胶装,简约平整,力求提高读者阅读的愉悦度与舒适度。

内容简介

从希腊帕特农神庙到埃皮道鲁斯剧场,从完美的年青运动员雕像到红绘陶瓶,古希腊创造了世界上广为人知、历经岁月考验的一批艺术作品。从公元前8世纪到公元前2世纪,希腊艺术迅速发展,进而建立了一种影响深远的艺术文化,直到今天,我们依然能将西方艺术史看作是对希腊艺术家各种成就的重新加工和致敬。

在这本书里,奈杰尔·斯皮维思考了希腊艺术是如何与当时的政治、宗教、哲学和社会环境紧密联系在一起的,从米诺斯和迈锡尼艺术的早期影响到雅典民主的效应,再到富有魅力的希腊英雄亚历山大大帝建立帝国的后续影响。作者充分利用自己在希腊考古遗址获得的一手资料,触及希腊艺术的各个领域——雕塑、陶器、建筑、金属器物、壁画,呈现了一本全面、生动且引人深思的图书。

名人推荐

“一本知识性强、文笔颇佳的希腊文化全集。”

——约翰·博德曼(John Boardman),英国著名考古学家和艺术史学家

结合历史文化语境和多种艺术表现形式

解读西方艺术的重要起源

编辑推荐

◎一本着力于700年希腊艺术史的经典著作

本书并不是一本按照严格的理论方法书写的希腊艺术史,它以荷马的《伊利亚特》开篇,从政治、历史、文化、宗教、哲学等多个角度出发,综合讲述希腊艺术从荷马时期、古风时期、古典时期到希腊化时期之间跨越数个世纪的发展与演变。

◎内含250多幅彩色图片,精心呈现多种形式的希腊艺术

希腊艺术以其多样的艺术形式而闻名,包括雕塑、瓶画、陶器、金属器皿、建筑等,风格独特,庄严肃穆,还深刻影响了西方艺术后来的表达和创作。本书不仅收录了《正在掷骰子的阿喀琉斯和埃阿斯》《掷铁饼者》《诛杀僭主者》《扛小牛的人》等经典艺术品的图像,还收录了希腊神庙、剧场、公共建筑的大量照片,图文并茂,赏心悦目。

◎雅昌承印,四色印刷,用纸精良,采用耐久性好、不易变形的特种软胶胶装,简约平整,力求提高读者阅读的愉悦度与舒适度。

内容简介

从希腊帕特农神庙到埃皮道鲁斯剧场,从完美的年青运动员雕像到红绘陶瓶,古希腊创造了世界上广为人知、历经岁月考验的一批艺术作品。从公元前8世纪到公元前2世纪,希腊艺术迅速发展,进而建立了一种影响深远的艺术文化,直到今天,我们依然能将西方艺术史看作是对希腊艺术家各种成就的重新加工和致敬。

在这本书里,奈杰尔·斯皮维思考了希腊艺术是如何与当时的政治、宗教、哲学和社会环境紧密联系在一起的,从米诺斯和迈锡尼艺术的早期影响到雅典民主的效应,再到富有魅力的希腊英雄亚历山大大帝建立帝国的后续影响。作者充分利用自己在希腊考古遗址获得的一手资料,触及希腊艺术的各个领域——雕塑、陶器、建筑、金属器物、壁画,呈现了一本全面、生动且引人深思的图书。

名人推荐

“一本知识性强、文笔颇佳的希腊文化全集。”

——约翰·博德曼(John Boardman),英国著名考古学家和艺术史学家

阿瑟.戈登.皮姆历险记 豆瓣 谷歌图书

作者:

[美] 埃德加·爱伦·坡

译者:

曹明伦

Beijing Book Co. Inc.

2019

- 4

本书是美国作家爱伦·坡的唯一 一部长篇小说,故事讲述了不可思议的海上冒险和主人公战胜困难的勇气,是一部年轻人读来爱不释手的作品。

皮姆被朋友偷偷藏在一艘捕鲸船上出海,本应该是一次平常的海上旅行却逐渐发展为一场恐怖的冒险:船员哗变,船被暴风雨打翻,好不容易遇上一条船,还是一条满是死尸的幽灵船;死里逃生的船员饿瘫在船上,只好以抓阄决定谁作别人的大餐;被另一艘船救起后继续冒险:竟被土著人骗到山上惨遭杀戮,侥幸逃生者又被神秘的杀人雾包围……故事取材于同时代几位探险家的自述以及爱伦?坡本人的海上航行经历。本书配有二十余幅原著插图,尽显故事的神秘特色,非常精彩。

法国作家儒勒·凡尔纳还为本书写了一部续篇《冰上斯芬克斯》,同样充满了冒险的刺激,读者可以在这本书中找到种种离奇事件的答案。

皮姆被朋友偷偷藏在一艘捕鲸船上出海,本应该是一次平常的海上旅行却逐渐发展为一场恐怖的冒险:船员哗变,船被暴风雨打翻,好不容易遇上一条船,还是一条满是死尸的幽灵船;死里逃生的船员饿瘫在船上,只好以抓阄决定谁作别人的大餐;被另一艘船救起后继续冒险:竟被土著人骗到山上惨遭杀戮,侥幸逃生者又被神秘的杀人雾包围……故事取材于同时代几位探险家的自述以及爱伦?坡本人的海上航行经历。本书配有二十余幅原著插图,尽显故事的神秘特色,非常精彩。

法国作家儒勒·凡尔纳还为本书写了一部续篇《冰上斯芬克斯》,同样充满了冒险的刺激,读者可以在这本书中找到种种离奇事件的答案。

使命与治理:一家基金会理事会的故事 豆瓣

作者:

李光

/

黄英男

社会科学文献出版社

2022

- 9

南都公益基金会作为国内较为领先的基金会,在推动中国公益行业基础设施建设、理念、人才等多个维度做出了巨大贡献。作为基金会治理的重要环节,南都基金会的理事会在方向选择、战略规划方面发挥重要作用,其理事会会议过程中的民主参与、理事会秘书处全员投入、围绕事业直面争论,一直为业界与学界好奇而又不得。本书叙述了南都基金会成立以来的发展历程,呈现了基金会理事会的角色、作用、治理的过程,在从事公益事业发展中遇到的瓶颈与问题, 同时总结了治理过程中的经验和反思。

生活在写作之中 豆瓣

Alive in the Writing: Crafting Ethnography in the Company of Chekhov

作者:

[美] 基伦·纳拉扬

译者:

淡豹

华东师范大学出版社

2024

- 8

·霍华德·S.贝克尔、罗纳托·罗萨尔多、乔治·马尔库斯、詹姆斯·克利福德、露丝·贝哈等著名学者联合推荐!

·入选瑞典隆德大学、美国罗格斯大学、英国肯特大学等高校民族志写作、民族志研究、跨文化分析等课程阅读书目。

·不单单是一本指南,更是你写作过程中温柔的陪伴与明亮的激励,助你应对每一个写作者在创作时都可能经历的孤立无援、灵感缺失、不确定感、自我怀疑……

·一场极富启发性的写作探索之旅,它并非教你“就得这么办”,而是鼓励你,“不如这样试试看”。

·“任何有故事要述说的人都应该拥有这本书”

这是一本将民族志研读与创意写作巧妙并置的指南。通过对写作大师契诃夫《萨哈林旅行记》以及诸多民族志文本的细致分析,本书展示了如何用敏锐的观察力、精细的叙事技巧、充满共情的描写,来捕捉和呈现日常生活中活生生的人类经验。更为宝贵的是,作者基伦·纳拉扬还分享了自己作为人类学家和作家的经历,这也使本书成为集写作指南、传记和文学分析于一体的有趣文本,展现了一种对民族志写作生动而充满新意的探索。

贯穿全书的还有大量写作建议和练习,涵盖了故事、理论、地点、人物、声音、自我等主题。从民族志写作者到创意写作、非虚构写作者,再到一般意义上的写作者,都能从本书中获得一种文本建构的实用技艺,将创造力、文学性与学术严谨完美结合。

【名家推荐】

纳拉扬富有技巧性地将以下线索编织在一起:安东·契诃夫对萨哈林岛的调查及其文学和民族志产出、她精选的当代民族志作品,以及她作为人类学家和教授的个人经历……这本书对于任何一位打算撰写民族志的人都有用。阅读它,使用它吧。你不会找到比它更好的作品。

——霍华德·S. 贝克尔,美国著名社会学家,芝加哥学派代表人物

这本书带来的宽慰在于让人意识到,在那些看似孤独的时刻,当民族志写作者努力将田野工作中那些无形的、难以衡量的,以及——有时是出于保护受访者的伦理关切而产生的——无法言说的强大存在,转化为可理解的文本时,他们并不孤单。

——迈克尔·赫兹菲尔德,哈佛大学人类学教授

纳拉扬从民族志写作中总结出模式,又为未来的民族志写作提供了具有启发性的范本。我渴望在课堂上教授这本书,同样渴望从中学习。

——利拉·阿布-卢霍德,哥伦比亚大学人类学教授

《生活在写作之中》给人以阅读的愉悦。它为培养民族志写作者提供了丰富练习,其中关于“作为民族志写作者的契诃夫”的故事则令人惊喜。

——罗纳托·罗萨尔多,纽约大学人类学荣休教授,《伊隆戈人的猎头》作者

纳拉扬的文字闪烁着契诃夫作品的所有耀眼光芒——简练、精准、大胆、渴望以事物的本来面目去讲述它们,并且贯穿着爱、幽默,以及对于是什么让人类如此有趣的始终不渝的好奇心。

——露丝·贝哈,密歇根大学人类学教授

民族志写作者会因这本书从孤独与折磨中得到慰藉。这本指南由最杰出的民族志写作者之一完成,它为读者提供了一对一的写作工作坊。它迷人,有疗愈作用,也十分实用。作者的母亲是一位敏锐的读者,她曾对作者说:“我认识的很多人在继续写这一点上没有任何问题。我更想知道的大问题是,你是否清楚该怎样帮助人们把心中的各种小片段真正组合在一起?” 在安东·契诃夫(她的“缪斯”兼她痴迷的作家)的帮助下,纳拉扬做到了。

——乔治·马尔库斯,加州大学尔湾分校人类学教授

这是一本简短而精彩的书,探讨了成为一名民族学家意味着什么,以及如何负责任地、更好地完成这项工作。

——詹姆斯·伍德,著名英国批评家,哈佛大学文学教授

智慧、清晰、充满爱意——这本富有见地的指南将为学生、教师以及在写作过程中迷失徘徊的人提供启迪与激励。

——詹姆斯·克利福德,加州大学圣克鲁兹分校意识史系荣休教授

《生活在写作之中》是一本珍品。它具有洞察力且生动易读,对初学者、经验丰富的民族志学者,以及任何想要改进有关社会生活写作的人都有助益。受到自己作为人类学者和民俗学者的工作的启发,纳拉扬借鉴了契诃夫的生平和他的民族志作品《萨哈林旅行记》,以及其他民族志学家的作品,提供了一系列富有想象力、引人入胜且非常实用的练习和建议,使民族志写作充满生机。

——伊丽莎白·费恩,弗吉尼亚理工大学人文学科教授

·入选瑞典隆德大学、美国罗格斯大学、英国肯特大学等高校民族志写作、民族志研究、跨文化分析等课程阅读书目。

·不单单是一本指南,更是你写作过程中温柔的陪伴与明亮的激励,助你应对每一个写作者在创作时都可能经历的孤立无援、灵感缺失、不确定感、自我怀疑……

·一场极富启发性的写作探索之旅,它并非教你“就得这么办”,而是鼓励你,“不如这样试试看”。

·“任何有故事要述说的人都应该拥有这本书”

这是一本将民族志研读与创意写作巧妙并置的指南。通过对写作大师契诃夫《萨哈林旅行记》以及诸多民族志文本的细致分析,本书展示了如何用敏锐的观察力、精细的叙事技巧、充满共情的描写,来捕捉和呈现日常生活中活生生的人类经验。更为宝贵的是,作者基伦·纳拉扬还分享了自己作为人类学家和作家的经历,这也使本书成为集写作指南、传记和文学分析于一体的有趣文本,展现了一种对民族志写作生动而充满新意的探索。

贯穿全书的还有大量写作建议和练习,涵盖了故事、理论、地点、人物、声音、自我等主题。从民族志写作者到创意写作、非虚构写作者,再到一般意义上的写作者,都能从本书中获得一种文本建构的实用技艺,将创造力、文学性与学术严谨完美结合。

【名家推荐】

纳拉扬富有技巧性地将以下线索编织在一起:安东·契诃夫对萨哈林岛的调查及其文学和民族志产出、她精选的当代民族志作品,以及她作为人类学家和教授的个人经历……这本书对于任何一位打算撰写民族志的人都有用。阅读它,使用它吧。你不会找到比它更好的作品。

——霍华德·S. 贝克尔,美国著名社会学家,芝加哥学派代表人物

这本书带来的宽慰在于让人意识到,在那些看似孤独的时刻,当民族志写作者努力将田野工作中那些无形的、难以衡量的,以及——有时是出于保护受访者的伦理关切而产生的——无法言说的强大存在,转化为可理解的文本时,他们并不孤单。

——迈克尔·赫兹菲尔德,哈佛大学人类学教授

纳拉扬从民族志写作中总结出模式,又为未来的民族志写作提供了具有启发性的范本。我渴望在课堂上教授这本书,同样渴望从中学习。

——利拉·阿布-卢霍德,哥伦比亚大学人类学教授

《生活在写作之中》给人以阅读的愉悦。它为培养民族志写作者提供了丰富练习,其中关于“作为民族志写作者的契诃夫”的故事则令人惊喜。

——罗纳托·罗萨尔多,纽约大学人类学荣休教授,《伊隆戈人的猎头》作者

纳拉扬的文字闪烁着契诃夫作品的所有耀眼光芒——简练、精准、大胆、渴望以事物的本来面目去讲述它们,并且贯穿着爱、幽默,以及对于是什么让人类如此有趣的始终不渝的好奇心。

——露丝·贝哈,密歇根大学人类学教授

民族志写作者会因这本书从孤独与折磨中得到慰藉。这本指南由最杰出的民族志写作者之一完成,它为读者提供了一对一的写作工作坊。它迷人,有疗愈作用,也十分实用。作者的母亲是一位敏锐的读者,她曾对作者说:“我认识的很多人在继续写这一点上没有任何问题。我更想知道的大问题是,你是否清楚该怎样帮助人们把心中的各种小片段真正组合在一起?” 在安东·契诃夫(她的“缪斯”兼她痴迷的作家)的帮助下,纳拉扬做到了。

——乔治·马尔库斯,加州大学尔湾分校人类学教授

这是一本简短而精彩的书,探讨了成为一名民族学家意味着什么,以及如何负责任地、更好地完成这项工作。

——詹姆斯·伍德,著名英国批评家,哈佛大学文学教授

智慧、清晰、充满爱意——这本富有见地的指南将为学生、教师以及在写作过程中迷失徘徊的人提供启迪与激励。

——詹姆斯·克利福德,加州大学圣克鲁兹分校意识史系荣休教授

《生活在写作之中》是一本珍品。它具有洞察力且生动易读,对初学者、经验丰富的民族志学者,以及任何想要改进有关社会生活写作的人都有助益。受到自己作为人类学者和民俗学者的工作的启发,纳拉扬借鉴了契诃夫的生平和他的民族志作品《萨哈林旅行记》,以及其他民族志学家的作品,提供了一系列富有想象力、引人入胜且非常实用的练习和建议,使民族志写作充满生机。

——伊丽莎白·费恩,弗吉尼亚理工大学人文学科教授

清算 豆瓣

Liquidated:An Ethnography of Wall Street

7.1 (7 个评分)

作者:

[美] 何柔宛

译者:

翟宇航

/

宋岳

…

华东师范大学出版社

2018

- 2

获美国文化人类学学会2010年格雷戈里·贝特森图书奖荣誉奖

金融崩溃——无论是垃圾债券市场、互联网泡沫,还是高杠杆的房地产市场——通常被解释为市场周期的必然结果:上涨的一定会下降。在《清算》一书中,人类学家Ho Karen刺破了抽象的、无所不能的市场光环,揭示金融市场的繁荣和萧条是如何形成的。

曾在投行工作过的Karen访谈了压力重重的第一年的金融从业人员、工作过劳且漠然的证券分析师、渴望被雇佣的大学生、经验丰富的董事长和总经理。这些从精英大学招聘的投资银行家被社会化为一个高风险、高回报的世界。他们得到了丰厚的报酬,条件是随时都可能被解雇。他们的工作场所文化和特权网络造成了这样的印象:工作无保障会塑造性格,而员工的流动性会带来聪明、高效的生意。基于这种与挥霍无度的交易相联系的流动性和补偿行为文化,华尔街的投资银行家们重塑了美国企业的形象。他们的使命是创造股东价值,然而他们的做法和假设却会产生危机。通过将投资银行家的价值行动与市场建设和美国公司重组联系起来,《清算》一书揭示了华尔街特有的文化,而这种文化常常被资本主义全球化的胜利解读所遮蔽。

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

媒体推荐:

就实地考察而言,华尔街并不是一个典型的人类学领域:人类学家通常在遥远的第三世界社会工作……然而,Karen Ho博士以经典人类学的方式开始了她的研究:融入背景,专心倾听,客观中立非评判的方式,然后试图将这些点连接起来,得到关于华尔街文化如何运作的“整体”图景。这种耐心的民族志分析呈现出一个迷人的景象,这甚至对大多数银行家来说都是新奇的。

——吉莉安·泰特,《金融时报》(Financial Times)

Karen Ho是我的英雄。她的20世纪末投资银行家民族志准确描述了投行文化的虚张声势、冷酷无情和矛盾等特征。

——米切尔·阿沃拉菲亚,《美国社会学杂志》(American Journal of Sociology)

人类学家Karen Ho对华尔街投行的民族志书写是一次成功的尝试,旨在打破华尔街的优越光环,揭示其脆弱、矛盾的一面,以及其企业文化和集体行动常常带来的破坏性影响,这些影响不仅和金融工作者和金融市场有关,也波及美国其他企业。虽然这本书名列人类学和商业研究领域之内,但它具有更广泛的吸引力,并将引起地理学、经济学、社会学人,以及任何试图了解华尔街投资银行的文化、实践与金融变革之间关系的人的兴趣。

——赖凯伦,《经济地理》杂志( Journal of Economic Geography)

《清算》一书对大型投资银行的运营进行了生动的描述,证实了读者的某些猜测:这些机构正在成为傲慢及坚不可摧的“宇宙主宰”,从业人员获得了难以理解的巨额收入和“做上帝的工作”的想法。然而,这也表明了金融社会学研究力量的逆转。本书有助于解释投行从业者的思考和行动方式。

——詹姆斯·G·卡里,《皇家人类学研究所》杂志(Journal of the Royal Anthropological Institute)

对于任何打算进入全球各大银行工作的人来说,《清算》一书是必读的。事实上,即使是精英学校的教员,也开始质疑为何有这么多毕业生最终会投身金融行业。这本书应该是这些学校的学生和教师必读的书。”

——本·洛里卡,美国金融工程专业权威排行Quant Net

《清算》这本书的强大之处在于,它仔细观察了人们在华尔街成功或失败的方式,戳穿了很多关于市场运作的假设。”

——基尔·马丁,时代文学增刊( Times Literary Supplement)

《清算》提供了一个丰富详细的华尔街投资银行的民族志…我在本科经济社会学课程中使用了节选,并向一位投资银行家推荐了该课程。

——Aaron Z. Pitluck,《工作、就业与社会》(Work, Employment and Society)

金融崩溃——无论是垃圾债券市场、互联网泡沫,还是高杠杆的房地产市场——通常被解释为市场周期的必然结果:上涨的一定会下降。在《清算》一书中,人类学家Ho Karen刺破了抽象的、无所不能的市场光环,揭示金融市场的繁荣和萧条是如何形成的。

曾在投行工作过的Karen访谈了压力重重的第一年的金融从业人员、工作过劳且漠然的证券分析师、渴望被雇佣的大学生、经验丰富的董事长和总经理。这些从精英大学招聘的投资银行家被社会化为一个高风险、高回报的世界。他们得到了丰厚的报酬,条件是随时都可能被解雇。他们的工作场所文化和特权网络造成了这样的印象:工作无保障会塑造性格,而员工的流动性会带来聪明、高效的生意。基于这种与挥霍无度的交易相联系的流动性和补偿行为文化,华尔街的投资银行家们重塑了美国企业的形象。他们的使命是创造股东价值,然而他们的做法和假设却会产生危机。通过将投资银行家的价值行动与市场建设和美国公司重组联系起来,《清算》一书揭示了华尔街特有的文化,而这种文化常常被资本主义全球化的胜利解读所遮蔽。

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

媒体推荐:

就实地考察而言,华尔街并不是一个典型的人类学领域:人类学家通常在遥远的第三世界社会工作……然而,Karen Ho博士以经典人类学的方式开始了她的研究:融入背景,专心倾听,客观中立非评判的方式,然后试图将这些点连接起来,得到关于华尔街文化如何运作的“整体”图景。这种耐心的民族志分析呈现出一个迷人的景象,这甚至对大多数银行家来说都是新奇的。

——吉莉安·泰特,《金融时报》(Financial Times)

Karen Ho是我的英雄。她的20世纪末投资银行家民族志准确描述了投行文化的虚张声势、冷酷无情和矛盾等特征。

——米切尔·阿沃拉菲亚,《美国社会学杂志》(American Journal of Sociology)

人类学家Karen Ho对华尔街投行的民族志书写是一次成功的尝试,旨在打破华尔街的优越光环,揭示其脆弱、矛盾的一面,以及其企业文化和集体行动常常带来的破坏性影响,这些影响不仅和金融工作者和金融市场有关,也波及美国其他企业。虽然这本书名列人类学和商业研究领域之内,但它具有更广泛的吸引力,并将引起地理学、经济学、社会学人,以及任何试图了解华尔街投资银行的文化、实践与金融变革之间关系的人的兴趣。

——赖凯伦,《经济地理》杂志( Journal of Economic Geography)

《清算》一书对大型投资银行的运营进行了生动的描述,证实了读者的某些猜测:这些机构正在成为傲慢及坚不可摧的“宇宙主宰”,从业人员获得了难以理解的巨额收入和“做上帝的工作”的想法。然而,这也表明了金融社会学研究力量的逆转。本书有助于解释投行从业者的思考和行动方式。

——詹姆斯·G·卡里,《皇家人类学研究所》杂志(Journal of the Royal Anthropological Institute)

对于任何打算进入全球各大银行工作的人来说,《清算》一书是必读的。事实上,即使是精英学校的教员,也开始质疑为何有这么多毕业生最终会投身金融行业。这本书应该是这些学校的学生和教师必读的书。”

——本·洛里卡,美国金融工程专业权威排行Quant Net

《清算》这本书的强大之处在于,它仔细观察了人们在华尔街成功或失败的方式,戳穿了很多关于市场运作的假设。”

——基尔·马丁,时代文学增刊( Times Literary Supplement)

《清算》提供了一个丰富详细的华尔街投资银行的民族志…我在本科经济社会学课程中使用了节选,并向一位投资银行家推荐了该课程。

——Aaron Z. Pitluck,《工作、就业与社会》(Work, Employment and Society)

Parade 豆瓣

作者:

Rachel Cusk

Faber & Faber

2024

- 6

Midway through his life, an artist begins to paint upside down.

In Paris, a woman is attacked by a stranger in the street.

A mother dies. A man falls to his death. Couples seek escape in distant lands.

The new novel from one of the most distinctive writers of the age, Parade sets loose a carousel of lives. It surges past the limits of identity, character, and plot, to tell a true story-about art, family, morality, gender, and how we compose ourselves.

In Paris, a woman is attacked by a stranger in the street.

A mother dies. A man falls to his death. Couples seek escape in distant lands.

The new novel from one of the most distinctive writers of the age, Parade sets loose a carousel of lives. It surges past the limits of identity, character, and plot, to tell a true story-about art, family, morality, gender, and how we compose ourselves.

墓畔回忆录 豆瓣

作者:

[法国] 夏多布里昂

译者:

程依荣

东方出版社

2005

- 6

《墓畔回忆录》:墓志铭既可指勒之碑石的诗体或散文体铭文,也可指任何类似墓志的悼念性质的文字。这部《墓畔回忆录》,也可算是作者给自己写的一种墓志铭。

鸟之将死,其名也哀;人之将死,其言也善,作者死前两年完成的这部巨著,确是道出了他内心的真实。

这真实的主题就是伤逝,叹人生短暂,哀时光易逝,用文字与手中的笔挣扎着反抗时间。

把往昔留住,把现在留住,把未来留住,在追忆逝水年华中,我想重新爬上我的美好岁月的山坡……

浪漫主义文学赞成者或反对者,回忆录之研究家或爱好者,传记文学之研究家或爱好者,死亡文化之研究家或厌恶者,大中学生……

一个挣扎着反抗时间的老人,终于敌不过时光的流逝,完成从摇篮到墓地的长旅……

大约七十岁的时候,他在圣马洛港外一座名叫格朗贝的孤岛上,为自己选定了一块墓地。十年后,他被安葬到这里,没有墓碑,没有铭文,没有装饰,只有无名方石一块,上面立着粗硕的十字架。孤独地,骄傲地,默默地面对大海……

这坟墓的墓志铭很长,名字就叫《墓畔回忆录》,其中有这样的话:生命于我是不适合的,死亡于我也许更加相宜。

希腊、罗马的墓地,常设在城郊的道旁;埃及的墓地,常设在尼罗河畔;惟有作者的这墓地,选在汹涌大海的波涛声里……

鸟之将死,其名也哀;人之将死,其言也善,作者死前两年完成的这部巨著,确是道出了他内心的真实。

这真实的主题就是伤逝,叹人生短暂,哀时光易逝,用文字与手中的笔挣扎着反抗时间。

把往昔留住,把现在留住,把未来留住,在追忆逝水年华中,我想重新爬上我的美好岁月的山坡……

浪漫主义文学赞成者或反对者,回忆录之研究家或爱好者,传记文学之研究家或爱好者,死亡文化之研究家或厌恶者,大中学生……

一个挣扎着反抗时间的老人,终于敌不过时光的流逝,完成从摇篮到墓地的长旅……

大约七十岁的时候,他在圣马洛港外一座名叫格朗贝的孤岛上,为自己选定了一块墓地。十年后,他被安葬到这里,没有墓碑,没有铭文,没有装饰,只有无名方石一块,上面立着粗硕的十字架。孤独地,骄傲地,默默地面对大海……

这坟墓的墓志铭很长,名字就叫《墓畔回忆录》,其中有这样的话:生命于我是不适合的,死亡于我也许更加相宜。

希腊、罗马的墓地,常设在城郊的道旁;埃及的墓地,常设在尼罗河畔;惟有作者的这墓地,选在汹涌大海的波涛声里……

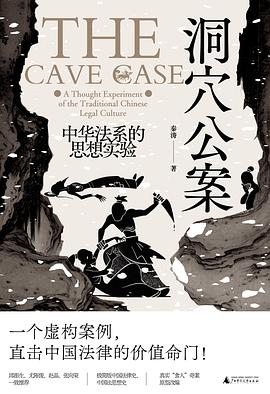

洞穴公案 豆瓣

作者:

秦涛

广西师范大学出版社

2024

- 5

一个虚构案例,14份辩词,直击中国法律的价值命门!以古代 “食人案”为原型,反映礼与法、世俗伦理与儒家统治等核心价值冲突,复活历史中国异彩纷呈的思想流派。

一部极简版的中华法系思想史!

梁治平、邱澎生、尤陈俊、赵晶、张向荣一致推荐,继《洞穴奇案》《电车难题》后又一精彩的思想实验

☆ 内容简介

本书杜撰了一个中国式的“洞穴奇案”,书中以中国古代的“管秋阳食人案”为原型,塑造了一场如电影般精彩的“朝堂辩论”。十四位虚构的古代人物围绕该案应如何判决产生激烈讨论,内容涵盖礼与法、世俗伦理与儒家统治、民间舆论与司法审判等价值冲突。通过对虚构案件的辩论,进而深入探究传统中国法哲学究竟可以如何应对“绝境之下杀死、食用一个人,以保全更多人”的这类司法审判难题,也展现了中国传统法律思想的诸多方面。此外,作者大胆地将思想实验这种目前在中国法学界尚很少见的方法运用于对中国法律思想史的研究,原创性极强。

☆ 名家推荐

本书杜撰了一个中国式的“洞穴奇案”。借由这一思想实验,作者让虚构的古代人物轮番上场,互相驳难,据以展示古人的法律理念与关切。在作者笔下,这些引经据典的古代论辩被转化为现代人熟悉的语言,从而令读者在领略中国古代法律智慧、感受其魅力和独特性的同时,也对其现代意义有所了解。本书构思巧妙,语言生动,叙述引人入胜,不但能激发读者的阅读兴味,而且启人思考。

——梁治平(浙江大学人文高等研究院中西书院&光华法学院全职兼任教授)

作者将中国法律思想史重要内容融汇交织一处,全书基于唐人编纂《意林》收录西晋傅玄《傅子》这部亡佚书籍留存一件“管秋阳食人案”,作者开始铺陈这件“通过虚拟法律案例,来研讨实际的法律难题”的传统中国法律“公案”,进而深入探究传统中国法哲学究竟可以如何应对“绝境之下杀死、食用一个人,以保全更多人”的这类司法审判难题。借助“管秋阳食人案”典故,作者宣称要将西方法系内生的“洞穴奇案”脱胎变成中华法系内生的“洞穴公案”。于是,作者假想有件“华朝本元二年十二月二十二日,男子陈祥向洞阳县廷自首犯有杀人、肢解”罪行引发的司法大案,在送达一位“年轻而审慎的皇帝”之后,为应对这件“备受天下人瞩目”的大案,皇帝与重臣商议决定颁下诏书,开启了一次由宰相主持的“集议”行动,然后“大司寇、太学生、御史、经博士、刑部尚书……”等人物逐一登场,依序对本案发挥包含十四种中国法哲学观点的慷慨陈词,全书结尾再补上“最终判决”并还附加一篇“华朝法律往事”。作者强调这部“洞穴公案”不是“洞穴奇案”的山寨与舶来,他其实是想大胆尝试另类风格的《中国法思想史》。有幸先睹为快,我不禁想起作者早先出版另一部专书《别笑!这才是中国法律史》(2012),觉得这两本书肯定都会是中国法律史的佳作,同样言之有据、奇妙有趣,并且都能够给人重要启发!

——邱澎生(上海交通大学特聘教授)

此书并非在写作形式上简单模仿美国法学家朗•富勒在上世纪中期虚构的“洞穴奇案”及其不同裁判理由之间的精彩论争,而是大胆地将思想实验这种目前在中国法学界尚很少见的方法运用于对中国法律思想史的研究,通过对真实发生于中国古代的“管秋阳食人案”之案情加以改编,“发明”一个虚拟案例,然后萃取汇集中国历史上不同时代的相关重要思想和观念,再巧妙地将其折叠并置在一个架空的王朝背景之下,展示“时人”围绕该案应当如何判决而发生的唇枪舌战和相互驳难,以一种生动有趣的方式,精彩呈现了中华法系内部那些影响深远的独特价值观念及其在某些情况下可能的潜在冲突。

——尤陈俊(中国人民大学法学院教授、青年长江学者)

开卷之初,读者应能感受到作者“六经注我”的雄心,而在邂逅若干匠心独运的经典解读后,自然又会为作者“我注六经”的姿态而拊掌击节。在对话中放飞思想,在实验里恪守家法,作者的确深谙中华法系的精髓。

——赵晶(中国政法大学法律古籍整理研究所教授)

本书的“洞穴公案”并非西方“洞穴奇案”的中国版本。这个思想实验展现了作者思考与写作的独特、丰富和趣味性,犀利探讨了礼与法、律令与经学、世俗与统治的冲突;而且历史感十足,列国和帝国时代的诸子、经师、君主和官僚们都坐在了集议的朝堂上,读者不妨一一指出他们的真面目。

——张向荣(《祥瑞:王莽和他的时代》作者、书评人)

☆ 本书卖点

1.一部极简版中华法系思想史,梁治平、邱澎生、尤陈俊、赵晶、张向荣一致推荐,继《洞穴奇案》《电车难题》后又一精彩的思想实验。

2.以古代真实“食人案”为原型,原创性极强的法学虚构写作

本书以中国古代的“管秋阳食人案”为原型,通过对虚构案件的辩论,进而深入探究传统中国法哲学究竟可以如何应对“绝境之下杀死、食用一个人,以保全更多人”的这类司法审判难题;此外,作者大胆地将思想实验这种目前在中国法学界尚很少见的方法运用于对中国法律思想史的研究,原创性极强。

3.深谙中华法系的精髓,复活历史中国异彩纷呈的思想流派

本书以“朝堂辩论”的形式,萃取汇集中国历史上不同时代的相关重要思想和观念,展示“时人”围绕该案应当如何判决而发生的论战,讨论的范畴不仅涵盖罪与罚、对与错等问题,更包含了礼与法、世俗伦理与儒家统治、民间舆论与司法审判等价值冲突。

4.严谨的法律推理,用14份辩词展现中国传统法律思想的诸多方面

在“食人案”的审判中,十四位虚构的古代人物轮番上场给出了不同的判决方案,各方观点正面交锋,法律推理层层展开,逐步演进,让“善”与“恶”的定义有了更为丰富的外延,且书中并没有提供唯一的“正确”答案,而是呈现了一种开放式的理性辩论。

5.一部生动有趣,激发思辨的通识读本

本书探讨的虽然是中华法系内部那些影响深远的独特价值观念,但作者文笔简洁流畅,独白式的行文(14份陈词)塑造了一场如电影般精彩的“朝堂辩论”,生动有趣,启发思辨,有着极强的阅读快感。

6.为了更好地贴合本书的主题,设计师结合了汉代浮雕元素,采用手绘的形式,呈现了“食人案”的犯罪现场。

一部极简版的中华法系思想史!

梁治平、邱澎生、尤陈俊、赵晶、张向荣一致推荐,继《洞穴奇案》《电车难题》后又一精彩的思想实验

☆ 内容简介

本书杜撰了一个中国式的“洞穴奇案”,书中以中国古代的“管秋阳食人案”为原型,塑造了一场如电影般精彩的“朝堂辩论”。十四位虚构的古代人物围绕该案应如何判决产生激烈讨论,内容涵盖礼与法、世俗伦理与儒家统治、民间舆论与司法审判等价值冲突。通过对虚构案件的辩论,进而深入探究传统中国法哲学究竟可以如何应对“绝境之下杀死、食用一个人,以保全更多人”的这类司法审判难题,也展现了中国传统法律思想的诸多方面。此外,作者大胆地将思想实验这种目前在中国法学界尚很少见的方法运用于对中国法律思想史的研究,原创性极强。

☆ 名家推荐

本书杜撰了一个中国式的“洞穴奇案”。借由这一思想实验,作者让虚构的古代人物轮番上场,互相驳难,据以展示古人的法律理念与关切。在作者笔下,这些引经据典的古代论辩被转化为现代人熟悉的语言,从而令读者在领略中国古代法律智慧、感受其魅力和独特性的同时,也对其现代意义有所了解。本书构思巧妙,语言生动,叙述引人入胜,不但能激发读者的阅读兴味,而且启人思考。

——梁治平(浙江大学人文高等研究院中西书院&光华法学院全职兼任教授)

作者将中国法律思想史重要内容融汇交织一处,全书基于唐人编纂《意林》收录西晋傅玄《傅子》这部亡佚书籍留存一件“管秋阳食人案”,作者开始铺陈这件“通过虚拟法律案例,来研讨实际的法律难题”的传统中国法律“公案”,进而深入探究传统中国法哲学究竟可以如何应对“绝境之下杀死、食用一个人,以保全更多人”的这类司法审判难题。借助“管秋阳食人案”典故,作者宣称要将西方法系内生的“洞穴奇案”脱胎变成中华法系内生的“洞穴公案”。于是,作者假想有件“华朝本元二年十二月二十二日,男子陈祥向洞阳县廷自首犯有杀人、肢解”罪行引发的司法大案,在送达一位“年轻而审慎的皇帝”之后,为应对这件“备受天下人瞩目”的大案,皇帝与重臣商议决定颁下诏书,开启了一次由宰相主持的“集议”行动,然后“大司寇、太学生、御史、经博士、刑部尚书……”等人物逐一登场,依序对本案发挥包含十四种中国法哲学观点的慷慨陈词,全书结尾再补上“最终判决”并还附加一篇“华朝法律往事”。作者强调这部“洞穴公案”不是“洞穴奇案”的山寨与舶来,他其实是想大胆尝试另类风格的《中国法思想史》。有幸先睹为快,我不禁想起作者早先出版另一部专书《别笑!这才是中国法律史》(2012),觉得这两本书肯定都会是中国法律史的佳作,同样言之有据、奇妙有趣,并且都能够给人重要启发!

——邱澎生(上海交通大学特聘教授)

此书并非在写作形式上简单模仿美国法学家朗•富勒在上世纪中期虚构的“洞穴奇案”及其不同裁判理由之间的精彩论争,而是大胆地将思想实验这种目前在中国法学界尚很少见的方法运用于对中国法律思想史的研究,通过对真实发生于中国古代的“管秋阳食人案”之案情加以改编,“发明”一个虚拟案例,然后萃取汇集中国历史上不同时代的相关重要思想和观念,再巧妙地将其折叠并置在一个架空的王朝背景之下,展示“时人”围绕该案应当如何判决而发生的唇枪舌战和相互驳难,以一种生动有趣的方式,精彩呈现了中华法系内部那些影响深远的独特价值观念及其在某些情况下可能的潜在冲突。

——尤陈俊(中国人民大学法学院教授、青年长江学者)

开卷之初,读者应能感受到作者“六经注我”的雄心,而在邂逅若干匠心独运的经典解读后,自然又会为作者“我注六经”的姿态而拊掌击节。在对话中放飞思想,在实验里恪守家法,作者的确深谙中华法系的精髓。

——赵晶(中国政法大学法律古籍整理研究所教授)

本书的“洞穴公案”并非西方“洞穴奇案”的中国版本。这个思想实验展现了作者思考与写作的独特、丰富和趣味性,犀利探讨了礼与法、律令与经学、世俗与统治的冲突;而且历史感十足,列国和帝国时代的诸子、经师、君主和官僚们都坐在了集议的朝堂上,读者不妨一一指出他们的真面目。

——张向荣(《祥瑞:王莽和他的时代》作者、书评人)

☆ 本书卖点

1.一部极简版中华法系思想史,梁治平、邱澎生、尤陈俊、赵晶、张向荣一致推荐,继《洞穴奇案》《电车难题》后又一精彩的思想实验。

2.以古代真实“食人案”为原型,原创性极强的法学虚构写作

本书以中国古代的“管秋阳食人案”为原型,通过对虚构案件的辩论,进而深入探究传统中国法哲学究竟可以如何应对“绝境之下杀死、食用一个人,以保全更多人”的这类司法审判难题;此外,作者大胆地将思想实验这种目前在中国法学界尚很少见的方法运用于对中国法律思想史的研究,原创性极强。

3.深谙中华法系的精髓,复活历史中国异彩纷呈的思想流派

本书以“朝堂辩论”的形式,萃取汇集中国历史上不同时代的相关重要思想和观念,展示“时人”围绕该案应当如何判决而发生的论战,讨论的范畴不仅涵盖罪与罚、对与错等问题,更包含了礼与法、世俗伦理与儒家统治、民间舆论与司法审判等价值冲突。

4.严谨的法律推理,用14份辩词展现中国传统法律思想的诸多方面

在“食人案”的审判中,十四位虚构的古代人物轮番上场给出了不同的判决方案,各方观点正面交锋,法律推理层层展开,逐步演进,让“善”与“恶”的定义有了更为丰富的外延,且书中并没有提供唯一的“正确”答案,而是呈现了一种开放式的理性辩论。

5.一部生动有趣,激发思辨的通识读本

本书探讨的虽然是中华法系内部那些影响深远的独特价值观念,但作者文笔简洁流畅,独白式的行文(14份陈词)塑造了一场如电影般精彩的“朝堂辩论”,生动有趣,启发思辨,有着极强的阅读快感。

6.为了更好地贴合本书的主题,设计师结合了汉代浮雕元素,采用手绘的形式,呈现了“食人案”的犯罪现场。