动不动 - 标记

另一种审判 : 关于卡夫卡 豆瓣

作者:

[英] 埃利亚斯·卡内蒂

译者:

刘文杰

◎ 内容简介

1924年,寂寂无名的卡夫卡在41岁时早逝。1930年冬天,创作《迷惘》期间的卡内蒂在维也纳的书店看到卡夫卡的《变形记》和《饥饿艺术家》,这是他最早阅读到卡夫卡。从此开始了他和卡夫卡之间持续一生的联结。这种联结所产生的轨迹包括大量笔记和研究文章,时间跨度从1946年直至1994年,如今完整体现在本书中。这些笔记和文章堪称卡内蒂关于卡夫卡和自己的另一种审判。这场旷日持久的“审判”显然是双向的,既是比较、审视,也是内省和独白;是卡内蒂与卡夫卡这位“残酷伙伴的对话”,也是20世纪两大德语作家之间的传承,完整呈现了一位在卡夫卡影响下成就自我的获诺贝尔文学奖作家的精神旅程。

◎ 编辑推荐

笔记在卡内蒂的整体写作中占有重要地位,已出版的德语版《卡内蒂全集》中有两大卷都是笔记(还有大量未出版的)。这些笔记文字既是非常私人性的内心呼告,又具有鲜明的时代特征,承袭着德语文学中包括卡夫卡在内的文体传统,是兼具文学性和思想性的作品,也为卡内蒂的创作生涯和多元写作风格提供了详尽的旁注。

自1930年首次阅读到卡夫卡,至1994年去世,卡内蒂写下了大量关于卡夫卡的笔记和文章。这些笔记与《卡内蒂全集》中已出版的笔记如《人的疆域》等并不重叠,是由本书编者从卡内蒂的遗稿中另行整理的。

全书的核心内容是卡内蒂1967—1968年关于卡夫卡致菲利斯书信的研究,包括一篇名为“另一种审判”的长文和与此文写作同时期的大量笔记。这一时期也是卡内蒂与他后来的第二任妻子赫拉•布绍尔感情日深、交往密切的时段。他以卡夫卡对待女性、爱情、婚姻和写作的态度为参照系,剖析着自己与卡夫卡的不同之处,在一种令他时时感到愧疚的“差距”中完成了对卡夫卡的深刻解读;这种解读是伟大作家之间的心灵相通,是其他任何文学批评所无法取代的。

1981年,卡内蒂因“广阔的视野、丰富的思想和艺术力量”获诺贝尔文学奖。在获奖演说中卡内蒂说:“弗兰茨•卡夫卡,他有着把自己化作无足轻重的小人物的本领,并且使自己摆脱权力的束缚。我要向他学习一辈子,这是至为必要的。”在同时期的笔记中他写道:“又过了四十年,我陪同他(卡夫卡)去了斯德哥尔摩:当着全世界的面,我给他颁奖,在一个也许并不适合他的场合。”

◎ 推荐语

这些笔记记录了最崇高的斗争之一,那就是避免失去生活在一个越来越盲目的世界中的人的视野。

在卡内蒂许多形象鲜明的描写人物肖像的作品中,要特别强调的是《另一种审判》,在这部作品中,作者对卡夫卡和菲利斯•鲍尔之间的复杂关系进行了研究,并塑造了一位在其生活和全部创作活动中以放弃权力为特征的人物形象。

——1981年诺贝尔文学奖颁奖词

卡内蒂是一位深刻感受到文字责任的人,他一直努力将自己所学和观察到的关于这世界的知识传递给他人,他的语言并非教条式的,而是带着讽刺、急迫、悲伤和欣快的情绪,以心灵的激情传递出激情的信号。他的作品充分捍卫了力量、道德和超越道德的严肃性。

——苏珊•桑塔格

卡内蒂邀请(事实上,迫使)我们作出判断。他的严格是对文学的尊重。

——乔治•斯坦纳(《纽约客》)

◎ 金句摘录

我对卡夫卡每一行文字的喜欢,甚于我的整部作品,因为他,只有他,不带一丝浮夸。

要理解一位伟大作家的生活,首先要了解的是他为自己创造孤独的方式和程度。

最能将卡夫卡区别于其他人的过程,是怀疑的过程,这是他体验世界的一种方式。在他长达五年的痛苦的订婚故事中,他把这个过程拖得这么久,以至于它变成了他的艺术实质。

我58岁时薇查去世。极大的痛苦令我濒于解体。这个崩溃是不同的,也许更糟糕,是一种无法满足的负疚感。直到五年后的1968年,卡夫卡让我恢复了某种意义上的统一。

卡夫卡对于权力,对于各种形式的权力,比所有写过反对权力或关于权力的人都更敏感。他的作品浸透了这一点。其实,他在写作时并没有针对权力进行讨伐,他运用的是他的无力。

卡夫卡隔绝权力的方式十分特别:他学会了让自己变小,小到最后消失。

每个人都是某人的克拉姆。每个人都巧妙地把K挡在门外。

在所有作家中,卡夫卡是唯一没有染上权力,也不施加权力的。

我能摆脱他的影响吗?我现在的写作能否好像从未读过他的书一样?

在力所能及的范围内,我们欠卡夫卡的是对自己的严格要求。

◎ 精彩书摘

笔记1946-1966(节选)

1947年7月6日

我今天夜里读完的这本卡夫卡传记,以一种深刻而又奇特的方式打动了我。“在世”的作家里,卡夫卡是唯一与我贴近的,我对他像对一个老人一样欣赏。我感到他似乎还活着,不是因为他现在即使活着也才64岁,而是因为他就像是我们这个世界的人,而且越来越像,或者不如说,世界变得越来越像他。他无论在什么状况下,都没有任何多余的东西,每一个细节都很简单。他具有清教徒的某些特点,又更像一个犹太人,也许称他为以赛亚人最准确,他所代表的是清教徒的古犹太形式。1930年冬天,我正在撰写小说《迷惘》——它那时当然还没有名字——我初次接触了卡夫卡。我在兰伊书店里买了《变形记》和《饥饿艺术家》。我为《变形记》着迷,它在我眼里是完美的。我当时在阅读司汤达的《红与黑》德语版,除此之外,那个冬天没有任何别的文学著作如此接近我。我记得,当我正写到基恩——那时候还叫康德——的病房时,我读到了《变形记》。无疑它影响了我这篇小说第一部分之后的进展,我一直在心里暗暗意识到它的影响,因为我除了《饥饿艺术家》之外,既没读过《审判》也没读过《城堡》,所以每当有人提起这两本书的影响时,我总是很生气,会不假思索地否认。今天我觉得,倘若没有《变形记》,基恩会僵化成石头,他与苔莱瑟在房子里最后的冒险会以另一种方式发生。从《饥饿艺术家》整个小说集里,我只记得冠名的这一个故事。我把它念给薇听,没有给她留下什么印象。小说结尾处饥饿艺术家出现了失声的状态,在《迷惘》中也有同样的剧情,基恩“在理想的天空中”遭到强暴的搜身后也说不出话来,他失望地躺在地上,却仍旧在渴望着他的钞票。

我要说,卡夫卡的这个影响不可能很大,也许他在精确和缜密方面鼓励了我,而这是因为我过于迂腐而使自己早已陷入其中。当初幸好我既没读《审判》也没读《城堡》,不然我可能会陷入其中不能自拔。

1948年1月28日

言语、感受和怀疑的世界:乔伊斯、普鲁斯特和卡夫卡。

1950年3月30日

卡夫卡,细节的巨人。

1951年1月13日

顾虑与亲密。(卡夫卡)

1951年3月6日

我问自己,为什么现代文学中那些享有盛誉的人物对于我没有任何意义。萧伯纳在我看来就是一个愚蠢的笑话,纪德对于我无足轻重,艾略特让我讨厌,曼氏让我觉得乏味;瓦莱里是个例外,他是所有人里唯一能让我得到消遣的。不过,我必须说,卡夫卡和普鲁斯特即使在今天也依然活在我们心中,我对这两个人的崇敬只有逝去的古人可比。

1964年12月14日

我对卡夫卡每一行文字的喜欢,甚于我的整部作品,因为他,只有他,不带一丝浮夸。

只有在爱情中,才有浮夸的余地,浮夸是一种渗透整个人的阳刚气质。我不相信,卡夫卡能让一个女人真正欢乐。我也是年至五十八岁才尝到滋味,以前我都是举双手双脚反对,在恋爱中我只体会到嫉妒,而这样的爱情体会太少了。

每当想到卡夫卡时,我自己的反应便是乏味,就像所有生活在地球之上的动物的反应一样。要成为一个人,必须像卡夫卡那样变成一只虫,只能爬行,生活中一切都注定失败。必须做计划,而这些计划最终都不能实现。必然早死,就算他自己不乐意。人活着的短暂岁月,大部分必然都是病态的,必须逃离强者,遁入地下。

1964年12月26日

和卡夫卡一样,我做不到。他的境界是无能为力,为此人们必会永远爱他。

对于我,我的王国是权力,人们对我只会感到厌恶,因为只要不沉迷于权力,就没有人会恨得要摧毁它。

卡夫卡罕有的天性(本世纪最高贵的)却逃脱了权力,于是在他的一生中没有什么让他感到羞耻,也因此他在特别的纯真状态下过早去世。

我不得不承担所有的罪责,而且是我最讨厌的,为了不增添任何罪责,为了不忽略任何与罪责有关的东西。

1965年5月6日

普鲁斯特—乔伊斯—卡夫卡

奇怪的是,本世纪最重要和最有影响力的作家,都深深执着于日记这种形式。普鲁斯特的那部作品,世界文学里内容最丰富的回忆录,由数十年的日记发展而来,无疑受到日记体作家圣西蒙的影响。乔伊斯把每天的感知推到新的极致,乃至对瞬间的感知,达到了一种共时性。卡夫卡充分展示了他对日记的热情,日记是他最喜爱的读物,他对这种读物的贡献,值得花时间探究一下。他自己也留下了一本值得认真研究的日记。日记的尊严在我们所理解的现代派文学的分支里,达到了最高的水平。倘若对此还有异议,那简直是不可想象的,是疯狂的。

1924年,寂寂无名的卡夫卡在41岁时早逝。1930年冬天,创作《迷惘》期间的卡内蒂在维也纳的书店看到卡夫卡的《变形记》和《饥饿艺术家》,这是他最早阅读到卡夫卡。从此开始了他和卡夫卡之间持续一生的联结。这种联结所产生的轨迹包括大量笔记和研究文章,时间跨度从1946年直至1994年,如今完整体现在本书中。这些笔记和文章堪称卡内蒂关于卡夫卡和自己的另一种审判。这场旷日持久的“审判”显然是双向的,既是比较、审视,也是内省和独白;是卡内蒂与卡夫卡这位“残酷伙伴的对话”,也是20世纪两大德语作家之间的传承,完整呈现了一位在卡夫卡影响下成就自我的获诺贝尔文学奖作家的精神旅程。

◎ 编辑推荐

笔记在卡内蒂的整体写作中占有重要地位,已出版的德语版《卡内蒂全集》中有两大卷都是笔记(还有大量未出版的)。这些笔记文字既是非常私人性的内心呼告,又具有鲜明的时代特征,承袭着德语文学中包括卡夫卡在内的文体传统,是兼具文学性和思想性的作品,也为卡内蒂的创作生涯和多元写作风格提供了详尽的旁注。

自1930年首次阅读到卡夫卡,至1994年去世,卡内蒂写下了大量关于卡夫卡的笔记和文章。这些笔记与《卡内蒂全集》中已出版的笔记如《人的疆域》等并不重叠,是由本书编者从卡内蒂的遗稿中另行整理的。

全书的核心内容是卡内蒂1967—1968年关于卡夫卡致菲利斯书信的研究,包括一篇名为“另一种审判”的长文和与此文写作同时期的大量笔记。这一时期也是卡内蒂与他后来的第二任妻子赫拉•布绍尔感情日深、交往密切的时段。他以卡夫卡对待女性、爱情、婚姻和写作的态度为参照系,剖析着自己与卡夫卡的不同之处,在一种令他时时感到愧疚的“差距”中完成了对卡夫卡的深刻解读;这种解读是伟大作家之间的心灵相通,是其他任何文学批评所无法取代的。

1981年,卡内蒂因“广阔的视野、丰富的思想和艺术力量”获诺贝尔文学奖。在获奖演说中卡内蒂说:“弗兰茨•卡夫卡,他有着把自己化作无足轻重的小人物的本领,并且使自己摆脱权力的束缚。我要向他学习一辈子,这是至为必要的。”在同时期的笔记中他写道:“又过了四十年,我陪同他(卡夫卡)去了斯德哥尔摩:当着全世界的面,我给他颁奖,在一个也许并不适合他的场合。”

◎ 推荐语

这些笔记记录了最崇高的斗争之一,那就是避免失去生活在一个越来越盲目的世界中的人的视野。

在卡内蒂许多形象鲜明的描写人物肖像的作品中,要特别强调的是《另一种审判》,在这部作品中,作者对卡夫卡和菲利斯•鲍尔之间的复杂关系进行了研究,并塑造了一位在其生活和全部创作活动中以放弃权力为特征的人物形象。

——1981年诺贝尔文学奖颁奖词

卡内蒂是一位深刻感受到文字责任的人,他一直努力将自己所学和观察到的关于这世界的知识传递给他人,他的语言并非教条式的,而是带着讽刺、急迫、悲伤和欣快的情绪,以心灵的激情传递出激情的信号。他的作品充分捍卫了力量、道德和超越道德的严肃性。

——苏珊•桑塔格

卡内蒂邀请(事实上,迫使)我们作出判断。他的严格是对文学的尊重。

——乔治•斯坦纳(《纽约客》)

◎ 金句摘录

我对卡夫卡每一行文字的喜欢,甚于我的整部作品,因为他,只有他,不带一丝浮夸。

要理解一位伟大作家的生活,首先要了解的是他为自己创造孤独的方式和程度。

最能将卡夫卡区别于其他人的过程,是怀疑的过程,这是他体验世界的一种方式。在他长达五年的痛苦的订婚故事中,他把这个过程拖得这么久,以至于它变成了他的艺术实质。

我58岁时薇查去世。极大的痛苦令我濒于解体。这个崩溃是不同的,也许更糟糕,是一种无法满足的负疚感。直到五年后的1968年,卡夫卡让我恢复了某种意义上的统一。

卡夫卡对于权力,对于各种形式的权力,比所有写过反对权力或关于权力的人都更敏感。他的作品浸透了这一点。其实,他在写作时并没有针对权力进行讨伐,他运用的是他的无力。

卡夫卡隔绝权力的方式十分特别:他学会了让自己变小,小到最后消失。

每个人都是某人的克拉姆。每个人都巧妙地把K挡在门外。

在所有作家中,卡夫卡是唯一没有染上权力,也不施加权力的。

我能摆脱他的影响吗?我现在的写作能否好像从未读过他的书一样?

在力所能及的范围内,我们欠卡夫卡的是对自己的严格要求。

◎ 精彩书摘

笔记1946-1966(节选)

1947年7月6日

我今天夜里读完的这本卡夫卡传记,以一种深刻而又奇特的方式打动了我。“在世”的作家里,卡夫卡是唯一与我贴近的,我对他像对一个老人一样欣赏。我感到他似乎还活着,不是因为他现在即使活着也才64岁,而是因为他就像是我们这个世界的人,而且越来越像,或者不如说,世界变得越来越像他。他无论在什么状况下,都没有任何多余的东西,每一个细节都很简单。他具有清教徒的某些特点,又更像一个犹太人,也许称他为以赛亚人最准确,他所代表的是清教徒的古犹太形式。1930年冬天,我正在撰写小说《迷惘》——它那时当然还没有名字——我初次接触了卡夫卡。我在兰伊书店里买了《变形记》和《饥饿艺术家》。我为《变形记》着迷,它在我眼里是完美的。我当时在阅读司汤达的《红与黑》德语版,除此之外,那个冬天没有任何别的文学著作如此接近我。我记得,当我正写到基恩——那时候还叫康德——的病房时,我读到了《变形记》。无疑它影响了我这篇小说第一部分之后的进展,我一直在心里暗暗意识到它的影响,因为我除了《饥饿艺术家》之外,既没读过《审判》也没读过《城堡》,所以每当有人提起这两本书的影响时,我总是很生气,会不假思索地否认。今天我觉得,倘若没有《变形记》,基恩会僵化成石头,他与苔莱瑟在房子里最后的冒险会以另一种方式发生。从《饥饿艺术家》整个小说集里,我只记得冠名的这一个故事。我把它念给薇听,没有给她留下什么印象。小说结尾处饥饿艺术家出现了失声的状态,在《迷惘》中也有同样的剧情,基恩“在理想的天空中”遭到强暴的搜身后也说不出话来,他失望地躺在地上,却仍旧在渴望着他的钞票。

我要说,卡夫卡的这个影响不可能很大,也许他在精确和缜密方面鼓励了我,而这是因为我过于迂腐而使自己早已陷入其中。当初幸好我既没读《审判》也没读《城堡》,不然我可能会陷入其中不能自拔。

1948年1月28日

言语、感受和怀疑的世界:乔伊斯、普鲁斯特和卡夫卡。

1950年3月30日

卡夫卡,细节的巨人。

1951年1月13日

顾虑与亲密。(卡夫卡)

1951年3月6日

我问自己,为什么现代文学中那些享有盛誉的人物对于我没有任何意义。萧伯纳在我看来就是一个愚蠢的笑话,纪德对于我无足轻重,艾略特让我讨厌,曼氏让我觉得乏味;瓦莱里是个例外,他是所有人里唯一能让我得到消遣的。不过,我必须说,卡夫卡和普鲁斯特即使在今天也依然活在我们心中,我对这两个人的崇敬只有逝去的古人可比。

1964年12月14日

我对卡夫卡每一行文字的喜欢,甚于我的整部作品,因为他,只有他,不带一丝浮夸。

只有在爱情中,才有浮夸的余地,浮夸是一种渗透整个人的阳刚气质。我不相信,卡夫卡能让一个女人真正欢乐。我也是年至五十八岁才尝到滋味,以前我都是举双手双脚反对,在恋爱中我只体会到嫉妒,而这样的爱情体会太少了。

每当想到卡夫卡时,我自己的反应便是乏味,就像所有生活在地球之上的动物的反应一样。要成为一个人,必须像卡夫卡那样变成一只虫,只能爬行,生活中一切都注定失败。必须做计划,而这些计划最终都不能实现。必然早死,就算他自己不乐意。人活着的短暂岁月,大部分必然都是病态的,必须逃离强者,遁入地下。

1964年12月26日

和卡夫卡一样,我做不到。他的境界是无能为力,为此人们必会永远爱他。

对于我,我的王国是权力,人们对我只会感到厌恶,因为只要不沉迷于权力,就没有人会恨得要摧毁它。

卡夫卡罕有的天性(本世纪最高贵的)却逃脱了权力,于是在他的一生中没有什么让他感到羞耻,也因此他在特别的纯真状态下过早去世。

我不得不承担所有的罪责,而且是我最讨厌的,为了不增添任何罪责,为了不忽略任何与罪责有关的东西。

1965年5月6日

普鲁斯特—乔伊斯—卡夫卡

奇怪的是,本世纪最重要和最有影响力的作家,都深深执着于日记这种形式。普鲁斯特的那部作品,世界文学里内容最丰富的回忆录,由数十年的日记发展而来,无疑受到日记体作家圣西蒙的影响。乔伊斯把每天的感知推到新的极致,乃至对瞬间的感知,达到了一种共时性。卡夫卡充分展示了他对日记的热情,日记是他最喜爱的读物,他对这种读物的贡献,值得花时间探究一下。他自己也留下了一本值得认真研究的日记。日记的尊严在我们所理解的现代派文学的分支里,达到了最高的水平。倘若对此还有异议,那简直是不可想象的,是疯狂的。

无尽的谈话 豆瓣

L'Entretien infini

8.0 (7 个评分)

作者:

[法] 莫里斯·布朗肖

译者:

尉光吉

南京大学出版社

2016

- 9

《无尽的谈话》如此的厚度或许证实了标题的“无尽”之意。但“谈话”是什么?一种言说的需要,一种写作的迫求。在和列维纳斯、勒内•夏尔、米歇尔•福柯、乔治•巴塔耶等人的无形的谈话中,他者和断片的言语激发了一场走向极限的逃逸运动,这既是对未知的外部空间的迎接,也是对形而上学阴影的脱离。因此,不再只是纯粹的文学批评,布朗肖意图在谈话中容纳哲学、伦理、艺术和神学在内的诸多思想之可能性。“谈话”是书的半成品,尚未成为有作者签名和封面包裹的书。在这些字字珠玑的谈话里,布朗肖与作家和哲学家之间的机锋为我们理解法国当代思想提供了一把关键的钥匙。

书写被不可见地召唤着去瓦解这样一种话语:不论我们相信自己多么不幸,只要我们还支配着它,我们就仍被舒适地安置在里头。从这个角度看,书写是最大的暴力,因为它僭越了法则,一切的法则,甚至它自己的法则。

书写被不可见地召唤着去瓦解这样一种话语:不论我们相信自己多么不幸,只要我们还支配着它,我们就仍被舒适地安置在里头。从这个角度看,书写是最大的暴力,因为它僭越了法则,一切的法则,甚至它自己的法则。

一个孤独漫步者的遐想 豆瓣

Les Rêveries du promeneur solitaire

7.8 (16 个评分)

作者:

[法]卢梭

译者:

袁筱一

上海人民出版社

2007

- 8

《一个孤独漫步者的遐想》是卢梭临终前的最后一部作品,也是他留传后世的一部最富特色的不朽之作。卢俊在他生命最后日子里,在“再没有兄弟、邻人、朋友,没有任何人可以往来”的悲凄境况下,坦然展露自己的思想和感情。它不仅是身体的漫步、心灵的漫步,更是一次文学的漫步,它迸发出的智慧的光芒,照亮了无数个卑污的灵魂。

这本小书也成为法国最优秀的散文作品之一。

这本小书也成为法国最优秀的散文作品之一。

瓦尔特·本雅明之后的艺术史 豆瓣

L'Histoire de l'art depuis Walter Benjamin

作者:

[法]乔万尼·卡内里 编

/

[法]乔治·迪迪-于贝尔曼 编

译者:

田若男

/

杨国柱

2022

- 8

我们如何从瓦尔特·本雅明的思想中省思何谓历史、何谓艺术、何谓艺术史?文学家、摄影家和电影史家早已熟练运用本雅明关于图像的叙述和图像技术复制的理论。但我们不能说艺术史家也进行着同样的实践。

本书系在法国社会科学高等研究院历史与艺术理论中心和国家艺术历史研究所于2008年12月5日和6日举办的“瓦尔特·本雅明之后的艺术史”国际学术研讨会的记录基础上整理而成。乔万尼·卡内里和乔治·迪迪-于贝尔曼从中精选了8篇角度各异的文章,构成了这部艺术史研究文集。这些文章把本雅明“拱廊计划”所开展的研究和思维方法重新放置在艺术史内部进行探讨。

如同本雅明在《论历史的概念》中指出的:“逆流而上,重振史纲。”他就像路标或灯塔,指引我们在艺术的领域里穿梭、逡巡。

2022年是本雅明诞辰130周年,本书的翻译出版亦是对这位忧郁的“土星王子”的纪念。

本书系在法国社会科学高等研究院历史与艺术理论中心和国家艺术历史研究所于2008年12月5日和6日举办的“瓦尔特·本雅明之后的艺术史”国际学术研讨会的记录基础上整理而成。乔万尼·卡内里和乔治·迪迪-于贝尔曼从中精选了8篇角度各异的文章,构成了这部艺术史研究文集。这些文章把本雅明“拱廊计划”所开展的研究和思维方法重新放置在艺术史内部进行探讨。

如同本雅明在《论历史的概念》中指出的:“逆流而上,重振史纲。”他就像路标或灯塔,指引我们在艺术的领域里穿梭、逡巡。

2022年是本雅明诞辰130周年,本书的翻译出版亦是对这位忧郁的“土星王子”的纪念。

礼物 豆瓣

Essai sur le don:Forme et raison de l'échange dans les sociétés archaïques

9.1 (22 个评分)

作者:

[法]马塞尔·莫斯

译者:

汲喆

商务印书馆

2016

- 3

本书既很容易读,又很难读。同样,这一点,可能也就解释了这本书名满天下、但事实上又很少有人读懂的奇特命运。很容易读,是因为莫斯对具体事实情有独钟,而对抽象视若仇雠,其表述总是十分简单透彻,无半点斧凿之痕。要说很难读,那当然是因为本书涉及到极其多样的社会实践和异常丰富的民族志材料,读起来未免有点让人伤脑筋。

人类社会原本没有市场、买卖、互赠或易物贸易,那么,到底有什么呢?有的就是礼物。

图书其他信息

人类社会原本没有市场、买卖、互赠或易物贸易,那么,到底有什么呢?有的就是礼物。

图书其他信息

寻路中国 豆瓣 豆瓣

Country Driving: A Journey Through China from Farm to Factory

9.2 (364 个评分)

作者:

[美国] 彼得·海斯勒

译者:

李雪顺

上海译文出版社

2011

- 1

我叫彼得·海斯勒,是《纽约客》驻北京记者。这本书讲述了我驾车漫游中国大陆的经历。

2001年夏天,我考取了中国驾照,在此后的七年中,我驾车漫游于中国的乡村与城市。这七年也正是中国汽车业的高速发展期,单在北京一地,每天申领驾照的新人就有一千多,其中有好几年,乘用车销售额的年增长率超过了百分之五十。仅仅两年多的时间,中国政府在乡村所铺设的公路里程数,就超过了此前半个世纪的总量。

《寻路中国》一书有几条不同的线索。它首先叙述了我由东海之滨沿着长城一路向西,横跨中国北方的万里行程;另一条线索集中讲述了一个因中国汽车业的高速发展而发生巨变的乡村,在这里,我特写了一个农民家庭由农而商的变化经历;最后,则是中国东南部一个工业小镇的城市生活场景。书中所描述的这种由农而工而商、乡村变身城市的发展,正是1978年改革以来中国所发生的最重要的变化。

《寻路中国》是我的中国纪实三部曲之尾曲。它探讨经济,追踪发展的源头,探究个人对变革的应对。如前两本书那样,它研究中国的核心议题,但并不通过解读著名的政治或文化人物来实现这个目的,也不做宏观的大而无当的分析。它相信通过叙述普通中国人的经历来展现中国变革的实质。我经常在一地连续呆上数月、甚至数年,跟踪变化。我不会仅仅听主人公自己讲述,我会睁大眼睛,看着他们的故事在我面前一点点展开。

这三本书横跨了我的中国十年,从1996至2007。我们可以看出,这个处于世纪之交的十年是中国历史上最关键的时期之一。正是在这十年中,中国经济实现了腾飞,中国对外部世界的影响力开始增大。更重要的是,这是邓小平去世后的第一个十年。在这十年中,中国历史的面貌开始变化,大规模的政治事件与强力领袖开始从中退却。相反,中国巨变的推动者变成了普通人——走向城市的农民、边学边干的企业家,他们的能量与决心是过去这十年中的决定因素。从《江城》到《甲骨文》再到《寻路中国》,我所讲述的都是他们的故事。

2001年夏天,我考取了中国驾照,在此后的七年中,我驾车漫游于中国的乡村与城市。这七年也正是中国汽车业的高速发展期,单在北京一地,每天申领驾照的新人就有一千多,其中有好几年,乘用车销售额的年增长率超过了百分之五十。仅仅两年多的时间,中国政府在乡村所铺设的公路里程数,就超过了此前半个世纪的总量。

《寻路中国》一书有几条不同的线索。它首先叙述了我由东海之滨沿着长城一路向西,横跨中国北方的万里行程;另一条线索集中讲述了一个因中国汽车业的高速发展而发生巨变的乡村,在这里,我特写了一个农民家庭由农而商的变化经历;最后,则是中国东南部一个工业小镇的城市生活场景。书中所描述的这种由农而工而商、乡村变身城市的发展,正是1978年改革以来中国所发生的最重要的变化。

《寻路中国》是我的中国纪实三部曲之尾曲。它探讨经济,追踪发展的源头,探究个人对变革的应对。如前两本书那样,它研究中国的核心议题,但并不通过解读著名的政治或文化人物来实现这个目的,也不做宏观的大而无当的分析。它相信通过叙述普通中国人的经历来展现中国变革的实质。我经常在一地连续呆上数月、甚至数年,跟踪变化。我不会仅仅听主人公自己讲述,我会睁大眼睛,看着他们的故事在我面前一点点展开。

这三本书横跨了我的中国十年,从1996至2007。我们可以看出,这个处于世纪之交的十年是中国历史上最关键的时期之一。正是在这十年中,中国经济实现了腾飞,中国对外部世界的影响力开始增大。更重要的是,这是邓小平去世后的第一个十年。在这十年中,中国历史的面貌开始变化,大规模的政治事件与强力领袖开始从中退却。相反,中国巨变的推动者变成了普通人——走向城市的农民、边学边干的企业家,他们的能量与决心是过去这十年中的决定因素。从《江城》到《甲骨文》再到《寻路中国》,我所讲述的都是他们的故事。

江城 豆瓣 豆瓣

River Town

9.4 (478 个评分)

作者:

[美国] 彼得·海斯勒

译者:

李雪顺

上海译文出版社

2012

- 1

1996年8月底一个温热而清朗的夜晚,我从重庆出发,乘慢船,顺江而下来到涪陵。

涪陵没有铁路,历来是四川省的贫困地区,公路非常糟糕。去哪里你都得坐船,但多半你哪里也不会去。在随后的两年,这座城市就是我的家。

在这里,我有时是一个旁观者,有时又置身于当地的生活之中,这种亲疏结合的观察构成了我在四川停留两年的部分生活。

2001年,也就是这本书在美国出版的时候,一条通往重庆的高速公路通车了,一条铁路也正在修建之中,基本上再也没有人坐船去涪陵了。这座城市正在飞速发展着,在过去的二十年,那样一种转型变化的感觉——接二连三、冷酷无情、势不可挡——正是中国的本质特征。很难相信,这个国家曾经完全是另外一种模样,是19世纪西方人眼中“永远停滞的民族”。

2003年,三峡大坝一期完工后,不断上涨的江水将陆续淹没那些江畔之城,这多少令我有些伤感。而对于大多数中国人来说,这正是不断变革的对应面:贫穷、烂路、慢船。

这并不是一本关于中国的书,它只涉及一小段特定时期内中国的某个小地方。从地理和历史上看,涪陵都位于江河中游,所以人们有时很难看清她从何而来,又去往何处。

在1996年至1998年间,我学会了热爱涪陵。能再次回到长江上的感觉真好,哪怕它的旧时激流只存于我的记忆之中。

涪陵没有铁路,历来是四川省的贫困地区,公路非常糟糕。去哪里你都得坐船,但多半你哪里也不会去。在随后的两年,这座城市就是我的家。

在这里,我有时是一个旁观者,有时又置身于当地的生活之中,这种亲疏结合的观察构成了我在四川停留两年的部分生活。

2001年,也就是这本书在美国出版的时候,一条通往重庆的高速公路通车了,一条铁路也正在修建之中,基本上再也没有人坐船去涪陵了。这座城市正在飞速发展着,在过去的二十年,那样一种转型变化的感觉——接二连三、冷酷无情、势不可挡——正是中国的本质特征。很难相信,这个国家曾经完全是另外一种模样,是19世纪西方人眼中“永远停滞的民族”。

2003年,三峡大坝一期完工后,不断上涨的江水将陆续淹没那些江畔之城,这多少令我有些伤感。而对于大多数中国人来说,这正是不断变革的对应面:贫穷、烂路、慢船。

这并不是一本关于中国的书,它只涉及一小段特定时期内中国的某个小地方。从地理和历史上看,涪陵都位于江河中游,所以人们有时很难看清她从何而来,又去往何处。

在1996年至1998年间,我学会了热爱涪陵。能再次回到长江上的感觉真好,哪怕它的旧时激流只存于我的记忆之中。

我们从未现代过:对称性人类学论集 豆瓣 Goodreads

Nous n’avons jamais été modernes. Essai d’anthropologie symétrique

8.5 (8 个评分)

作者:

[法]布鲁诺·拉图尔

译者:

刘鹏

/

安涅思

Shanghai literature and Art Publishing House

2022

- 4

★ 科学史、科学哲学、科学人类学领域必读书目,时隔12年修订再版

★ 我们真的从未现代过,现代性不过是一种信仰

★ 模糊科学、人文与社会科学的边界,重塑我们的精神图景

-编辑推荐-

★河流污染、冷冻胚胎、艾滋病病毒、臭氧层空洞……这些侵入我们世界的奇怪之“物”是自然还是文化的一部分?我们要如何理解它们?

★作为现代人,我们相信随着科学的兴起,世界已经发生了不可逆转的改变,这种改变进而将我们与原始的、前现代的先辈们分割开来。然而,如果我们放下此种执念,世界将会变成什么样子?

★现代意味着什么?成为一个现代人又意味着什么?一部在当前关于现代性、反现代性、后现代性的争论中无法绕开的著作,一次对现代性本身之定义和构成的深刻反思,一种对科学的全新解读。

-内容简介-

本书颇具原创性地介入了当前关于现代性、反现代性、后现代性的争论之中,作者认为,这些争论都深陷于现代性所奠基的二元对立(主体与客体、自然与文化、人类与非人类……)的错误之中,并割裂了时间。我们的“现代”社会从来没有按照支撑其世界表征系统的宏大分界来运作:一方面是自然,另一方面是文化,两者根本对立。事实上,现代人在实践中从来没有停止过制造杂合体,那些既属于自然又属于文化之物。在此意义上,拉图尔的这本科学人类学著作告诉我们,我们真的从未现代过,现代性在很大程度上不过是一种信仰。

基于此,拉图尔独具匠心地以“科学论”的工作为基础建构出一种不同于后现代主义的“非现代”立场,并发展出一种对称的人类学。他力图在实践中将人类与非人类这对范畴联结起来,打破自然与历史之间的割裂和前现代、现代与后现代之间的分裂,并试图通过组建拟客体,重构作者所谓的“现代制度”。本书模糊了科学、人文与社会科学之间的边界,推进了人们对三者的理解,这无异于重塑我们的精神图景。

-专家推荐-

如果您喜欢一种反二元论式的哲学讨论,如果您想打破诸如主体与客体、心灵与身体、语言与事实之间的分裂,那么您肯定会喜欢上拉图尔……目前而言,在打破制造与发现、自然与历史之间的割裂以及前现代、现代和后现代之间的分裂上,拉图尔的工作是最出色的。

——理查德•罗蒂

在当前有关现代性、反现代性和后现代性等的争论中,[拉图尔]无疑占据了一个非常重要且颇具原创性的位置。他一方面致力于在实践中将人类与非人类这对范畴联结起来,另一方面又对康德、黑格尔、巴什拉、哈贝马斯、鲍德里亚、利奥塔和海德格尔等思想家进行简略的评价,这都使当下的争论内容更加丰富、程度更加热烈。

——安德鲁•皮克林

这是一本有关形而上学和政治本体论的著作。拉图尔的目标是打破自然、权力、语言之类的哲学范畴。书中远见卓识俯拾皆是,从他对多元自然主义(相对于多元文化主义)的倡导到对社会理论家承认客体之历史性的呼吁,不一而足。这是一本奇妙的著作,它与科学史和科学哲学领域中自缚手脚的奉承之作针锋相对、分道扬镳,给人以耳目一新之感。这本书读起来颇有难度,但对那些具有哲学智慧者而言却是一个奖赏,值得一读。

——罗布特•N. 普罗克特

这本书针对当代与“现代主义”这一观念的各类问题,进行了一次既异彩纷呈、深思熟虑又囊括无遗的集中展示。书中集中关注了三个相互关联的重要领域:科学与技术、政治与政府、语言学与符号学研究。拉图尔在考察前现代主义者、后现代主义者、反现代主义者以及所谓的现代主义者的基础上,得出结论:我们真的从未现代过,如其所述,一种祛除了其诸多有害特质之后的现代主义,才是值得我们追求的。

——《选择》

★ 我们真的从未现代过,现代性不过是一种信仰

★ 模糊科学、人文与社会科学的边界,重塑我们的精神图景

-编辑推荐-

★河流污染、冷冻胚胎、艾滋病病毒、臭氧层空洞……这些侵入我们世界的奇怪之“物”是自然还是文化的一部分?我们要如何理解它们?

★作为现代人,我们相信随着科学的兴起,世界已经发生了不可逆转的改变,这种改变进而将我们与原始的、前现代的先辈们分割开来。然而,如果我们放下此种执念,世界将会变成什么样子?

★现代意味着什么?成为一个现代人又意味着什么?一部在当前关于现代性、反现代性、后现代性的争论中无法绕开的著作,一次对现代性本身之定义和构成的深刻反思,一种对科学的全新解读。

-内容简介-

本书颇具原创性地介入了当前关于现代性、反现代性、后现代性的争论之中,作者认为,这些争论都深陷于现代性所奠基的二元对立(主体与客体、自然与文化、人类与非人类……)的错误之中,并割裂了时间。我们的“现代”社会从来没有按照支撑其世界表征系统的宏大分界来运作:一方面是自然,另一方面是文化,两者根本对立。事实上,现代人在实践中从来没有停止过制造杂合体,那些既属于自然又属于文化之物。在此意义上,拉图尔的这本科学人类学著作告诉我们,我们真的从未现代过,现代性在很大程度上不过是一种信仰。

基于此,拉图尔独具匠心地以“科学论”的工作为基础建构出一种不同于后现代主义的“非现代”立场,并发展出一种对称的人类学。他力图在实践中将人类与非人类这对范畴联结起来,打破自然与历史之间的割裂和前现代、现代与后现代之间的分裂,并试图通过组建拟客体,重构作者所谓的“现代制度”。本书模糊了科学、人文与社会科学之间的边界,推进了人们对三者的理解,这无异于重塑我们的精神图景。

-专家推荐-

如果您喜欢一种反二元论式的哲学讨论,如果您想打破诸如主体与客体、心灵与身体、语言与事实之间的分裂,那么您肯定会喜欢上拉图尔……目前而言,在打破制造与发现、自然与历史之间的割裂以及前现代、现代和后现代之间的分裂上,拉图尔的工作是最出色的。

——理查德•罗蒂

在当前有关现代性、反现代性和后现代性等的争论中,[拉图尔]无疑占据了一个非常重要且颇具原创性的位置。他一方面致力于在实践中将人类与非人类这对范畴联结起来,另一方面又对康德、黑格尔、巴什拉、哈贝马斯、鲍德里亚、利奥塔和海德格尔等思想家进行简略的评价,这都使当下的争论内容更加丰富、程度更加热烈。

——安德鲁•皮克林

这是一本有关形而上学和政治本体论的著作。拉图尔的目标是打破自然、权力、语言之类的哲学范畴。书中远见卓识俯拾皆是,从他对多元自然主义(相对于多元文化主义)的倡导到对社会理论家承认客体之历史性的呼吁,不一而足。这是一本奇妙的著作,它与科学史和科学哲学领域中自缚手脚的奉承之作针锋相对、分道扬镳,给人以耳目一新之感。这本书读起来颇有难度,但对那些具有哲学智慧者而言却是一个奖赏,值得一读。

——罗布特•N. 普罗克特

这本书针对当代与“现代主义”这一观念的各类问题,进行了一次既异彩纷呈、深思熟虑又囊括无遗的集中展示。书中集中关注了三个相互关联的重要领域:科学与技术、政治与政府、语言学与符号学研究。拉图尔在考察前现代主义者、后现代主义者、反现代主义者以及所谓的现代主义者的基础上,得出结论:我们真的从未现代过,如其所述,一种祛除了其诸多有害特质之后的现代主义,才是值得我们追求的。

——《选择》

季风吹拂的土地 豆瓣

Blood and Silk: Power and Conflict in Modern Southeast Asia

6.7 (23 个评分)

作者:

[英] 迈克尔·⽡提裘提斯

译者:

张馨方

上海人民出版社

2021

- 5

说起东南亚,你会想到什么?

海岛、沙滩、购物中心、度假酒店,还是暴力、腐败、军事政变、宗教冲突?

一面是社会经济高速发展带来的物质富足,一面是民主状态的反复和集权政府的冷酷。暴力与奢华并存,闲适与压抑同在。

《季风吹拂的土地》是一部关于东南亚现代化进程及其面临问题的反思和剖析。作者迈克尔·瓦提裘提斯先后担任BBC记者、《远东经济评论》编辑、调解冲突的中间人,在东南亚工作、生活近四十年。基于其研究者、观察者、参与者的三种身份,瓦提裘提斯从东南亚的社会症结与历史重负出发,辅以细腻动人的个人经验,追溯经济与文化、殖民背景与历史遗产,内部分歧与外部渗透,深度解析地区性冲突的背后原因,及其对于国际局势的影响。

海岛、沙滩、购物中心、度假酒店,还是暴力、腐败、军事政变、宗教冲突?

一面是社会经济高速发展带来的物质富足,一面是民主状态的反复和集权政府的冷酷。暴力与奢华并存,闲适与压抑同在。

《季风吹拂的土地》是一部关于东南亚现代化进程及其面临问题的反思和剖析。作者迈克尔·瓦提裘提斯先后担任BBC记者、《远东经济评论》编辑、调解冲突的中间人,在东南亚工作、生活近四十年。基于其研究者、观察者、参与者的三种身份,瓦提裘提斯从东南亚的社会症结与历史重负出发,辅以细腻动人的个人经验,追溯经济与文化、殖民背景与历史遗产,内部分歧与外部渗透,深度解析地区性冲突的背后原因,及其对于国际局势的影响。

自我的探寻 豆瓣

作者:

戴军

2022

- 11

弗洛伊德是“精神分析”的开创者,也是第一个以“无意识-前意识-意识”这样的心理结构,来确认“无意识存在”的人,这个心理结构对应到人格结构上,就是我们现在已经很熟悉的“本我-自我-超我”。弗洛伊德对无意识的假设,意味着人类的行为无论健康或病态,都有一个我们可以挖掘的意义。从此以后,那个不可捉摸的、有各种变形的欲望世界终于有迹可循了。

“无意识-前意识-意识”、“本我-自我-超我”,以及弗洛伊德试图用来解释推动世界运转的“生本能-死本能”,这些重要的心理学概念,都是在《自我与本我》这部晚期作品中第一次出现的。这本书,是他第一次对人类心理结构及其运行模式做理论梳理,在心理学历史上堪称里程碑事件:如果说牛顿是第一个描述万物的运行结构与动力的人,那么弗洛伊德便是第一个描述了人类心理结构与动力的人。

《自我的探寻》这本书,是对《自我与本我》的发散性解读,以期能够让读者对弗洛伊德晚期的重要理论有入门式的理解。书中依次会谈到弗洛伊德创作《自我与本我》的社会和个人背景,无意识研究的简史,弗洛伊德如何通过对癔症、梦的研究确信了无意识的存在,他怎么看待被压抑的欲望,由此,他发明定义的心理结构“无意识-前意识-意识”和它的人格结构的变形“本我-自我-超我”有什么含义。

在科普这些关键概念的同时,本书也试图去回答或启发读者思考一些贴近日常生活的问题:

心理结构产生于何时,它是否可以被调整?

为什么人的性格结构本身就暗含了一套无意识结构,而它引导着我们的命运?

为什么说自我是一个由自身欲望与外部他者共同形成的生成物,改变自我有哪些途径?

为什么有的人特别有攻击性,而有的人则特别顺从,这和欲望有什么联系?

社会文明是怎么产生的,为什么说一切文明现象——政治、经济、文化——都可以说是欲望的剩余?

“无意识-前意识-意识”、“本我-自我-超我”,以及弗洛伊德试图用来解释推动世界运转的“生本能-死本能”,这些重要的心理学概念,都是在《自我与本我》这部晚期作品中第一次出现的。这本书,是他第一次对人类心理结构及其运行模式做理论梳理,在心理学历史上堪称里程碑事件:如果说牛顿是第一个描述万物的运行结构与动力的人,那么弗洛伊德便是第一个描述了人类心理结构与动力的人。

《自我的探寻》这本书,是对《自我与本我》的发散性解读,以期能够让读者对弗洛伊德晚期的重要理论有入门式的理解。书中依次会谈到弗洛伊德创作《自我与本我》的社会和个人背景,无意识研究的简史,弗洛伊德如何通过对癔症、梦的研究确信了无意识的存在,他怎么看待被压抑的欲望,由此,他发明定义的心理结构“无意识-前意识-意识”和它的人格结构的变形“本我-自我-超我”有什么含义。

在科普这些关键概念的同时,本书也试图去回答或启发读者思考一些贴近日常生活的问题:

心理结构产生于何时,它是否可以被调整?

为什么人的性格结构本身就暗含了一套无意识结构,而它引导着我们的命运?

为什么说自我是一个由自身欲望与外部他者共同形成的生成物,改变自我有哪些途径?

为什么有的人特别有攻击性,而有的人则特别顺从,这和欲望有什么联系?

社会文明是怎么产生的,为什么说一切文明现象——政治、经济、文化——都可以说是欲望的剩余?

创造欧洲人 豆瓣

The Europeans: Three Lives and the Making of A Cosmopolitan Culture

作者:

[英] 奥兰多·费吉斯

译者:

王晨

北京日报出版社

2023

- 3

1846年6月13日巴黎一布鲁塞尔铁路开通,1500名旅客接受铁路公司经营者罗斯柴尔德男爵的邀请,搭上首航火车。受邀的旅客包括法国国王国王路易·菲利普一世之子内穆尔公爵和蒙庞西耶公爵、法国和比利时的官员们、大仲马、雨果、戈蒂耶、安格尔等名人。旅途中,柏辽兹指挥乐队在火车上演奏了《葬礼及凯旋大交响曲》。这条铁路并非第一条国际铁路,但却被视为最重要的,因为它连接了法国和低地国、英国与德语区。铁路穿越国界,就此开启了欧洲文化的新时代。作家、艺术家、歌剧团、乐队和演员成为常客,搭乘火车穿梭各国,举办大量的演奏会、艺术展览、读书会、沙龙,国际市场也借由便捷的跨国运输向量产的廉价画作复制品和书籍、乐谱的印刷品开放。

欧洲各国民众开始将欧洲视为一个整体并共享同一种文化——他们阅读同样的书籍、聆听同样的音乐、欣赏同样的绘画、观赏同样的戏剧。最终,他们以“欧洲人”自居,视欧洲为一个不受国界限制的文化交流、翻译、交换的场域,19世纪的欧洲就此拉开文化全球化的序幕。铁路时代带来大众交通与旅行的革命,印刷技术提升作品量产的市场力量,最终艺术与文化成为一门生意,而作品最后能流芳百世或是被历史湮没,也将由资本市场决定。

费吉斯通过俄国作家屠格涅夫、法国女高音保琳娜·维亚尔多和艺术评论家路易·维亚尔多三人的故事,展现19世纪灿烂辉煌的国际主义文化,以及当时的作家、艺术家、音乐家,如何成为跨国的文化中介者,通过蓬勃发展的文化圈将欧洲各国联结成一个文化共同体,使欧洲各国人民接受共同的身份标签——“欧洲人”,进而树立欧洲文化,以及文学艺术在世界文明的经典地位。

-------------------

★铁路、印刷术与照相术的技术变革,孕育了全新跨国市场,音乐、文学和艺术成为资本主义与国际主义的新战场

便捷的铁路跨国交通和旅行革命,使巡回演出、宣传、世界博览会成为可能,为音乐、文学、艺术的国际流动提供动力;印刷术催生报刊、图书、乐谱和画册的量产,提高作品销量,同时扩散其影响力,艺术与文化成为一门生意;便宜的照相术引发了众人对名人照、家庭集体照和个人肖像照的狂热,让文化明星和艺术作品通过相片名扬四海,也推动了文学现实主义和视觉艺术的发展。

★“文化全球化”时代拉开序幕,“欧洲”等同于“高雅”,“欧洲人”成为文化身份的新标签

欧洲成为文化跨越国界传递、翻译和交流的空间,欧洲各地阅读相同的书籍、报刊,购买相同的画作复制品,聆听相同的音乐演奏,在各大剧院观看相同的歌剧和芭蕾,参观相同的名胜古迹和博物馆。法国人和意大利人人同时观看了罗西尼的《塞维利亚的理发师》,英国人和德国人同时阅读了屠格涅夫的《猎人笔记》,西班牙人和俄国人通过同一本画册欣赏到伦勃朗的《夜巡》——大家共享一个欧洲文化,不分国籍,都是“欧洲人”。

★跟随屠格涅夫、保琳娜·维亚尔多、路易·维亚尔多的脚步前往欧洲各地,搭起欧陆与俄罗斯文化的桥梁,感受19世纪蓬勃的欧洲文化圈

屠格涅夫与维亚尔多夫妇通过在音乐界、艺术界、新闻业和出版界的人脉,宣传、引介作曲家、艺术家和作家。在文学界成就了福楼拜、莫泊桑、左拉,在音乐界推介了圣-桑、柴可夫斯基、古诺,再到绘画界的柯罗、韦列夏金、哈拉莫夫,他们三人串联了文学圈、艺术圈和音乐界,推动欧陆各国之间以及与俄罗斯间的文化、思想交流——屠格涅夫推介福楼拜和左拉的作品到俄国,不遗余力地在欧陆推广托尔斯泰的《战争与和平》;保琳娜启发了比才对西班牙音乐的热爱,间接促成《卡门》的诞生;路易关于艺术作品的鉴赏指南,定义了欧洲艺术的经典,推动各国博物馆的参观热潮。

★资本市场决定“艺术品味”和“文化正典”,剧院、咖啡馆、画廊、音乐会成为一种“生活方式”

“艺术品位”由有影响力的赞助人、评论家、交易商、收藏家、出版商、新闻业塑造,“文化正典”由他们决定,宣传、销售、评论和社交网路则决定了作品流芳百世的可能——李斯特的推崇掀起贝多芬热潮,左拉的好评令马奈的画作谷底翻身,威尔第的歌剧通过出版钢琴乐谱而家喻户晓,经典文库的编纂使雨果和陀思妥耶夫斯基成为国民作家。书籍、音乐、戏剧、绘画成为“欧洲人”的共同嗜好,剧院、咖啡馆、画廊、音乐会成为众人追逐的高雅“生活方式”。

★资本和艺术联手成就“文化追星”,全职创作的文化明星得以掌握自主权,实现财务自由!

巡回演出让帕格尼尼和李斯特吸粉无数,授课和乐谱出版让贝多芬实现财务自由,威尔第成为巴黎歌剧院的金鸡母并收益大量版税,巴尔扎克与狄更斯靠报刊连载小说致富,屠格涅夫的版税和稿费让他周游各国,保琳娜以高人气制霸巴黎歌剧界,米勒和马奈从画作中收获名声与金钱——文学家、作曲家、音乐表演者、画家的全职创作成为可能,艺术也可以成为面包。

★《旁观者》《每日电讯报》《BBC音乐杂志》《BBC历史杂志》和《科克斯评论》年度图书

欧洲各国民众开始将欧洲视为一个整体并共享同一种文化——他们阅读同样的书籍、聆听同样的音乐、欣赏同样的绘画、观赏同样的戏剧。最终,他们以“欧洲人”自居,视欧洲为一个不受国界限制的文化交流、翻译、交换的场域,19世纪的欧洲就此拉开文化全球化的序幕。铁路时代带来大众交通与旅行的革命,印刷技术提升作品量产的市场力量,最终艺术与文化成为一门生意,而作品最后能流芳百世或是被历史湮没,也将由资本市场决定。

费吉斯通过俄国作家屠格涅夫、法国女高音保琳娜·维亚尔多和艺术评论家路易·维亚尔多三人的故事,展现19世纪灿烂辉煌的国际主义文化,以及当时的作家、艺术家、音乐家,如何成为跨国的文化中介者,通过蓬勃发展的文化圈将欧洲各国联结成一个文化共同体,使欧洲各国人民接受共同的身份标签——“欧洲人”,进而树立欧洲文化,以及文学艺术在世界文明的经典地位。

-------------------

★铁路、印刷术与照相术的技术变革,孕育了全新跨国市场,音乐、文学和艺术成为资本主义与国际主义的新战场

便捷的铁路跨国交通和旅行革命,使巡回演出、宣传、世界博览会成为可能,为音乐、文学、艺术的国际流动提供动力;印刷术催生报刊、图书、乐谱和画册的量产,提高作品销量,同时扩散其影响力,艺术与文化成为一门生意;便宜的照相术引发了众人对名人照、家庭集体照和个人肖像照的狂热,让文化明星和艺术作品通过相片名扬四海,也推动了文学现实主义和视觉艺术的发展。

★“文化全球化”时代拉开序幕,“欧洲”等同于“高雅”,“欧洲人”成为文化身份的新标签

欧洲成为文化跨越国界传递、翻译和交流的空间,欧洲各地阅读相同的书籍、报刊,购买相同的画作复制品,聆听相同的音乐演奏,在各大剧院观看相同的歌剧和芭蕾,参观相同的名胜古迹和博物馆。法国人和意大利人人同时观看了罗西尼的《塞维利亚的理发师》,英国人和德国人同时阅读了屠格涅夫的《猎人笔记》,西班牙人和俄国人通过同一本画册欣赏到伦勃朗的《夜巡》——大家共享一个欧洲文化,不分国籍,都是“欧洲人”。

★跟随屠格涅夫、保琳娜·维亚尔多、路易·维亚尔多的脚步前往欧洲各地,搭起欧陆与俄罗斯文化的桥梁,感受19世纪蓬勃的欧洲文化圈

屠格涅夫与维亚尔多夫妇通过在音乐界、艺术界、新闻业和出版界的人脉,宣传、引介作曲家、艺术家和作家。在文学界成就了福楼拜、莫泊桑、左拉,在音乐界推介了圣-桑、柴可夫斯基、古诺,再到绘画界的柯罗、韦列夏金、哈拉莫夫,他们三人串联了文学圈、艺术圈和音乐界,推动欧陆各国之间以及与俄罗斯间的文化、思想交流——屠格涅夫推介福楼拜和左拉的作品到俄国,不遗余力地在欧陆推广托尔斯泰的《战争与和平》;保琳娜启发了比才对西班牙音乐的热爱,间接促成《卡门》的诞生;路易关于艺术作品的鉴赏指南,定义了欧洲艺术的经典,推动各国博物馆的参观热潮。

★资本市场决定“艺术品味”和“文化正典”,剧院、咖啡馆、画廊、音乐会成为一种“生活方式”

“艺术品位”由有影响力的赞助人、评论家、交易商、收藏家、出版商、新闻业塑造,“文化正典”由他们决定,宣传、销售、评论和社交网路则决定了作品流芳百世的可能——李斯特的推崇掀起贝多芬热潮,左拉的好评令马奈的画作谷底翻身,威尔第的歌剧通过出版钢琴乐谱而家喻户晓,经典文库的编纂使雨果和陀思妥耶夫斯基成为国民作家。书籍、音乐、戏剧、绘画成为“欧洲人”的共同嗜好,剧院、咖啡馆、画廊、音乐会成为众人追逐的高雅“生活方式”。

★资本和艺术联手成就“文化追星”,全职创作的文化明星得以掌握自主权,实现财务自由!

巡回演出让帕格尼尼和李斯特吸粉无数,授课和乐谱出版让贝多芬实现财务自由,威尔第成为巴黎歌剧院的金鸡母并收益大量版税,巴尔扎克与狄更斯靠报刊连载小说致富,屠格涅夫的版税和稿费让他周游各国,保琳娜以高人气制霸巴黎歌剧界,米勒和马奈从画作中收获名声与金钱——文学家、作曲家、音乐表演者、画家的全职创作成为可能,艺术也可以成为面包。

★《旁观者》《每日电讯报》《BBC音乐杂志》《BBC历史杂志》和《科克斯评论》年度图书

时代的活体解剖 豆瓣

作者:

[德] 阿克塞尔·霍耐特

译者:

梁乐睿

上海人民出版社

2023

- 4

本书是德国哲学家阿克塞尔·霍耐特对20世纪观念史进行研究与诠释的著作,他所选取的知识分子是一群“无所归依的世界公民”,推动他们进行理论思考的是那些关于痛苦、灾难以及驱逐的切身体验。对他们而言,理论就是剖析社会肌体的解剖刀,是揭示社会深层结构与内在生命的利器。无论是弗朗茨·罗森茨威格、奥雷尔·科尔奈、罗宾·科林伍德、朱迪丝·施克莱还是昆廷·斯金纳,他们都把自己的学术研究与富有历史意义的政治事件密切联系在一起,试图为时代面临的难题提供诊断和答案。霍耐特认为,有必要把20世纪的观念史看作“一个从历尽艰辛的领悟中,萃取出充满意义的洞见与无法替代的教诲之过程”。虽然本书并不是对主流观念史书写的颠覆,但是它或许能够为受遮蔽的深层经验提供独到的历史、社会或政治的概念性诠释。

什么是历史社会学 豆瓣

作者:

赵鼎新

/

郦菁

中信出版集团

2023

- 2

历史社会学关心的都是“大问题”,诸如国家的形成和发展,非西方世界在“西方崛起”的压力下“被动”现代化的不同路径,环境、技术、人口、战争和流行病等因素对长时距历史发展形态的影响,等等,对理解和改善人类的当前生存条件具有重大意义、对理解当下世界局势有重要参考价值的议题。《历史与变革》倡导通过广泛和开放性的交流和讨论,确立具有中国特色、同时也能在海外有较高认可度的历史社会学方法论,并尝试获得对于历史和历史规律的理解。

作为该系列书目的第一辑,《历史与变革(第一辑):什么是历史社会学》精选了国内外历史社会学大家及中青年学者对于历史社会学核心问题的思考,包括5篇专著文章,2篇书评,以及1篇圆桌讨论的文字整理。在方法论上,本书既有基于多个案例的比较研究、基于单一案例的研究和基于大数据的定量研究,也包含了带有社会学视角的历史学研究。本书代表了国内该领域研究的前沿方向和较高水准,同时有助于向大众普及历史社会学的基本概念和主要研究方法。

作为该系列书目的第一辑,《历史与变革(第一辑):什么是历史社会学》精选了国内外历史社会学大家及中青年学者对于历史社会学核心问题的思考,包括5篇专著文章,2篇书评,以及1篇圆桌讨论的文字整理。在方法论上,本书既有基于多个案例的比较研究、基于单一案例的研究和基于大数据的定量研究,也包含了带有社会学视角的历史学研究。本书代表了国内该领域研究的前沿方向和较高水准,同时有助于向大众普及历史社会学的基本概念和主要研究方法。

大學的脊梁 豆瓣

作者:

楊渡

/

管中閔

時報出版

2023

- 3

二〇一八年一月五日臺大校長遴選結果揭曉,

卻因政治干預無法上任,引發一場臺灣政治、高教史上的劇烈風暴,

堅守大學自治、學術自由是抵抗當權者唯一信仰!

二〇一八年臺大校長遴選因政治力介入,引發學界與政壇動盪不安,

知名作家楊渡訪談事件中重要相關人士,記錄當年鮮為人知的關鍵內幕;

事件主角——管中閔同時寫下十八篇心路歷程記事。

二〇一八年臺大校長遴選事件是臺灣高教史上空前的一場大風暴,幾乎摧毀了起步未久的大學自治。事件持續一年多,過程驚濤駭浪,凶險異常;事件主角,前臺大校長——管中閔身處風暴中心,遭受各種力量夾擊,身心飽受摧殘。最後雖然挺過這場風暴,但他不是勝利者,只是一位不願也不曾被擊倒的倖存者。

二〇一七年三月,原已通過續任投票的楊泮池校長突然於校務會議上表示任期屆滿後不再續任,臺大於是啟動新校長的遴選程序。管中閔在推薦截止前數日才被說服參與遴選,不料卻因此走入一場巨大的風暴。當臺大校長遴選委員會於二〇一八年一月五日宣布管中閔當選為新任校長後,許多或明或暗力量隨後分進合擊,媒體與網路出現大量對遴選委員會和管中閔的抹黑與攻擊,整個社會目睹了政治力肆無忌憚、無所不用其極地介入大學自治。當權者動員政治、媒體和網路的力量,試圖以謊言摧毀一個學者的人格與清白,也粗暴干涉一所頂尖大學的校長遴選結果,寧可讓其陷入沒有校長的長期空轉也在所不惜。

在《大學的脊梁:臺大校長遴選事件與管中閔心情記事》中,作家楊渡多次訪談這起重大事件的相關人士,包含管中閔、臺大校長遴選委員會召集人陳維昭及其他委員、臺大自主聯盟的學者,以及曾參與的諸多老師、教職人員。從報導者的角度,作者以多重面向完整地記錄這場遴選事件的始末,揭開事件背後的關鍵內幕,以及當事人所承受的不為人知的攻擊與壓力。與此同時,事件主角——管中閔也提筆寫下當時的經歷與心情,以十八篇心情記事作為楊渡寫作內容的補充。

書寫,是記憶,也是反抗。這樣一場攸關大學自治和學術自由的歷史事件應該被記錄下來;事件當事人的陳述,也將成為這段歷史另一面向的記載。脊梁為挺立之本,《大學的脊梁:臺大校長遴選事件與管中閔心情記事》不只是一本報導文學之書、一本見證歷史之書,也是一本時代知識分子風骨的記憶之書。這本書是為彰顯自由民主精神的書寫,為臺灣知識分子堅強、柔韌、永不屈服的風骨,留下鮮活的見證。

卻因政治干預無法上任,引發一場臺灣政治、高教史上的劇烈風暴,

堅守大學自治、學術自由是抵抗當權者唯一信仰!

二〇一八年臺大校長遴選因政治力介入,引發學界與政壇動盪不安,

知名作家楊渡訪談事件中重要相關人士,記錄當年鮮為人知的關鍵內幕;

事件主角——管中閔同時寫下十八篇心路歷程記事。

二〇一八年臺大校長遴選事件是臺灣高教史上空前的一場大風暴,幾乎摧毀了起步未久的大學自治。事件持續一年多,過程驚濤駭浪,凶險異常;事件主角,前臺大校長——管中閔身處風暴中心,遭受各種力量夾擊,身心飽受摧殘。最後雖然挺過這場風暴,但他不是勝利者,只是一位不願也不曾被擊倒的倖存者。

二〇一七年三月,原已通過續任投票的楊泮池校長突然於校務會議上表示任期屆滿後不再續任,臺大於是啟動新校長的遴選程序。管中閔在推薦截止前數日才被說服參與遴選,不料卻因此走入一場巨大的風暴。當臺大校長遴選委員會於二〇一八年一月五日宣布管中閔當選為新任校長後,許多或明或暗力量隨後分進合擊,媒體與網路出現大量對遴選委員會和管中閔的抹黑與攻擊,整個社會目睹了政治力肆無忌憚、無所不用其極地介入大學自治。當權者動員政治、媒體和網路的力量,試圖以謊言摧毀一個學者的人格與清白,也粗暴干涉一所頂尖大學的校長遴選結果,寧可讓其陷入沒有校長的長期空轉也在所不惜。

在《大學的脊梁:臺大校長遴選事件與管中閔心情記事》中,作家楊渡多次訪談這起重大事件的相關人士,包含管中閔、臺大校長遴選委員會召集人陳維昭及其他委員、臺大自主聯盟的學者,以及曾參與的諸多老師、教職人員。從報導者的角度,作者以多重面向完整地記錄這場遴選事件的始末,揭開事件背後的關鍵內幕,以及當事人所承受的不為人知的攻擊與壓力。與此同時,事件主角——管中閔也提筆寫下當時的經歷與心情,以十八篇心情記事作為楊渡寫作內容的補充。

書寫,是記憶,也是反抗。這樣一場攸關大學自治和學術自由的歷史事件應該被記錄下來;事件當事人的陳述,也將成為這段歷史另一面向的記載。脊梁為挺立之本,《大學的脊梁:臺大校長遴選事件與管中閔心情記事》不只是一本報導文學之書、一本見證歷史之書,也是一本時代知識分子風骨的記憶之書。這本書是為彰顯自由民主精神的書寫,為臺灣知識分子堅強、柔韌、永不屈服的風骨,留下鮮活的見證。

象征的贫困2 豆瓣

De la misère symbolique 2. La catastrophè du sensible

作者:

[法]贝尔纳·斯蒂格勒

译者:

张新木

/

刘敏

2022

- 1

★文化理论家斯蒂格勒论艺术、人与个体化:音乐、能意灵魂与器官学谱系。

★深入探讨当代社会的参与丧失与个体化丧失的问题:超工业力比多经济与象征的贫困。

★在超工业资本主义社会中,呼吁一种对抗象征的贫困的斗争:以感性为前线的一场美学战争。

“从此以后,音乐无处不在:音乐厅、剧院、礼拜场所,而且还有电视、商业场所、公共场所、机场、海滩和滑雪跑道。”

“我这里所说的精神与自身的对抗,它既是美学的,也是经济的、政治的、司法的、行政的、科学的、技术的和工业的——更不必说构成其起源的神学资产,一个不可避免的起源。”

在这部作品中,法国文化理论家、哲学家斯蒂格勒介绍了普通器官学和感性谱系的计划,并且继续思考前作中关于力比多经济的研究,即超工业资本主义所固有的力比多经济。这一研究主要通过艺术问题来进行,作为对形形色色的崇高化经济的清算。我们时代的特点是工业技术对象征的把持,美学已成为经济战争的武器和舞台,由此产生了一种贫困,其中制约条件代替了人生经验。因此,一方面,我们必须了解导致当今时代特殊性的历史趋势;另一方面,我们也必须了解武器,使问题网络成为一个概念库,以此进行一场美学的战争。

本书是斯蒂格勒《象征的贫困》的第二部,它将引起电影研究、媒体和文化研究、文学和哲学界读者的特别兴趣,并将巩固斯蒂格勒作为当代别具慧眼的文化理论家之声誉。

★深入探讨当代社会的参与丧失与个体化丧失的问题:超工业力比多经济与象征的贫困。

★在超工业资本主义社会中,呼吁一种对抗象征的贫困的斗争:以感性为前线的一场美学战争。

“从此以后,音乐无处不在:音乐厅、剧院、礼拜场所,而且还有电视、商业场所、公共场所、机场、海滩和滑雪跑道。”

“我这里所说的精神与自身的对抗,它既是美学的,也是经济的、政治的、司法的、行政的、科学的、技术的和工业的——更不必说构成其起源的神学资产,一个不可避免的起源。”

在这部作品中,法国文化理论家、哲学家斯蒂格勒介绍了普通器官学和感性谱系的计划,并且继续思考前作中关于力比多经济的研究,即超工业资本主义所固有的力比多经济。这一研究主要通过艺术问题来进行,作为对形形色色的崇高化经济的清算。我们时代的特点是工业技术对象征的把持,美学已成为经济战争的武器和舞台,由此产生了一种贫困,其中制约条件代替了人生经验。因此,一方面,我们必须了解导致当今时代特殊性的历史趋势;另一方面,我们也必须了解武器,使问题网络成为一个概念库,以此进行一场美学的战争。

本书是斯蒂格勒《象征的贫困》的第二部,它将引起电影研究、媒体和文化研究、文学和哲学界读者的特别兴趣,并将巩固斯蒂格勒作为当代别具慧眼的文化理论家之声誉。

象征的贫困 豆瓣

De la misère symbolique. Tome 1. L'époque hyperindustrielle

8.0 (5 个评分)

作者:

[法] 贝尔纳·斯蒂格勒

译者:

张新木

/

庞茂森

南京大学出版社

2021

- 1

**本书获傅雷出版资助计划资助出版。

**文化理论家斯蒂格勒对我们时代中政治与美学关系的重新审视。

**直面哲学家所不得不面临的耻辱:“象征的贫困”,也是“生为人的耻辱”。

**深入个体化丧失的问题——西方精神和集体个体化的小史。

**深入分析阿兰•雷乃等人电影、录音歌曲,揭露电影在时间之战中的特殊地位。

关键词:美学☆市场营销☆控制社会☆象征☆时间之战☆友爱

=====================

内容简介

在这部极具原创性的作品中,文化理论家、哲学家贝尔纳•斯蒂格勒重新审视了我们这个超工业时代中政治与美学的关系。斯蒂格勒认为,我们时代的特点是工业技术对象征的把持,其中美学既是经济战争的武器,又是该战争的剧场,这导致了一种“象征的贫困”,其中制约条件取代了人生经验。

在当今的“控制社会”(借用德勒兹的表达)中,审美武器起着至关重要的作用:视听技术和数字技术已成为控制身体和灵魂的意识与无意识节奏,调节意识和生活节奏的手段。绝大多数人现在完全受制于市场营销的审美条件,因此与任何审美探究的体验都疏远了,审美参与的概念已经基本崩溃。

斯蒂格勒因而呼吁艺术界发展对自身作用的政治理解。在这本书中,他特别关注电影,它在时间之战中占据了独特的地位。电影既是工业技术,又是艺术,可以在自己的地盘上对抗美学的制约条件。

本书是斯蒂格勒《象征的贫困》的第一部,它将引起电影研究、媒体和文化研究、文学和哲学界读者的特别兴趣,并将巩固斯蒂格勒作为当代别具只眼的文化理论家之声誉。

======================

“人类是求助于代理方法和义肢命运的盗贼。”

“市场营销现在成了控制社会的工具。……控制社会首先被设计为情感的控制。”

“我同意亚里士多德的观点,即公众生活的条件是友爱。”

**文化理论家斯蒂格勒对我们时代中政治与美学关系的重新审视。

**直面哲学家所不得不面临的耻辱:“象征的贫困”,也是“生为人的耻辱”。

**深入个体化丧失的问题——西方精神和集体个体化的小史。

**深入分析阿兰•雷乃等人电影、录音歌曲,揭露电影在时间之战中的特殊地位。

关键词:美学☆市场营销☆控制社会☆象征☆时间之战☆友爱

=====================

内容简介

在这部极具原创性的作品中,文化理论家、哲学家贝尔纳•斯蒂格勒重新审视了我们这个超工业时代中政治与美学的关系。斯蒂格勒认为,我们时代的特点是工业技术对象征的把持,其中美学既是经济战争的武器,又是该战争的剧场,这导致了一种“象征的贫困”,其中制约条件取代了人生经验。

在当今的“控制社会”(借用德勒兹的表达)中,审美武器起着至关重要的作用:视听技术和数字技术已成为控制身体和灵魂的意识与无意识节奏,调节意识和生活节奏的手段。绝大多数人现在完全受制于市场营销的审美条件,因此与任何审美探究的体验都疏远了,审美参与的概念已经基本崩溃。

斯蒂格勒因而呼吁艺术界发展对自身作用的政治理解。在这本书中,他特别关注电影,它在时间之战中占据了独特的地位。电影既是工业技术,又是艺术,可以在自己的地盘上对抗美学的制约条件。

本书是斯蒂格勒《象征的贫困》的第一部,它将引起电影研究、媒体和文化研究、文学和哲学界读者的特别兴趣,并将巩固斯蒂格勒作为当代别具只眼的文化理论家之声誉。

======================

“人类是求助于代理方法和义肢命运的盗贼。”

“市场营销现在成了控制社会的工具。……控制社会首先被设计为情感的控制。”

“我同意亚里士多德的观点,即公众生活的条件是友爱。”

亡父 豆瓣

The Dead Father

作者:

[美]唐纳德·巴塞尔姆

译者:

周媛

2022

- 8

★他从不假装真实!

★后现代文学大师巴塞尔姆代表作 中文版初次引入 无删节

★20世纪寓言小说经典杰作,对父权传统大胆颠覆:

一位孕育万物的父亲,一半肉身一半机械,死后却依然活着,身披缆绳,由子女托马斯、朱莉、爱玛、埃德蒙一队二十多人拖拽,踏上荒诞而奇异的旅程

★大受震撼的阅读体验:

重塑、歪曲,甚至无视我们眼中的世界。

我们与作者一起大笑,摆脱了焦虑,感到自己还活着。

---

那时候我认识的所有人都在谈论巴塞尔姆,所有人都试图写得像他,可就是成不了。真正的小说实验是原创的,来之不易的,令人欣喜的。但模仿行不通。这世上只有一个巴塞尔姆。

他能打动你,与此同时常常能让你笑出来,激起“共情”——尽管他写出的小说常常是沿途车辆里最奇形怪状的那种。

——雷蒙德·卡佛

无论巴塞尔姆走到哪里,他周围空气中的离子都在噼啪作响,他占据了“现代意识的中心”。他为我们的精神困境构建了一台“语言机器”。

巴塞尔姆唤起了我们搁置已久、以“酷”这个词来形容的那种宇宙。

——《纽约时报》

---

我是万父之父但我从来没有搞清楚搞清楚我到底是哪一种动物。终结一切都包裹在终结未解之谜中。从来都不知道什么是什么。我重新捍卫我的决定和我的姿态但是已经没有时间没有时间没有时间了。终结一切都陷入终结纠缠。

有些事情我从来都不知道是怎么回事什么让人行道成为灰色的什么让遥远地平线另一边的高大石碑来回晃动在遥远的地平线另一边日夜不停晃动什么让树上的叶子长满纤维友谊是怎么回事什么让心脏停止跳动独角兽怎么会被困在壁毯里,这些事我从来没搞明白过。

但我曾经张开手掌打出去一共一百八十五万六千七百次巴掌,还扇了两千两百万零九千八百个耳光。孩子,我不会打你的,我不会打你的除非你强迫我这样做。该死的小浑蛋。日夜不停,这都是为了大家好。我从来没想要过这些这些都是强加给我的。

★后现代文学大师巴塞尔姆代表作 中文版初次引入 无删节

★20世纪寓言小说经典杰作,对父权传统大胆颠覆:

一位孕育万物的父亲,一半肉身一半机械,死后却依然活着,身披缆绳,由子女托马斯、朱莉、爱玛、埃德蒙一队二十多人拖拽,踏上荒诞而奇异的旅程

★大受震撼的阅读体验:

重塑、歪曲,甚至无视我们眼中的世界。

我们与作者一起大笑,摆脱了焦虑,感到自己还活着。

---

那时候我认识的所有人都在谈论巴塞尔姆,所有人都试图写得像他,可就是成不了。真正的小说实验是原创的,来之不易的,令人欣喜的。但模仿行不通。这世上只有一个巴塞尔姆。

他能打动你,与此同时常常能让你笑出来,激起“共情”——尽管他写出的小说常常是沿途车辆里最奇形怪状的那种。

——雷蒙德·卡佛

无论巴塞尔姆走到哪里,他周围空气中的离子都在噼啪作响,他占据了“现代意识的中心”。他为我们的精神困境构建了一台“语言机器”。

巴塞尔姆唤起了我们搁置已久、以“酷”这个词来形容的那种宇宙。

——《纽约时报》

---

我是万父之父但我从来没有搞清楚搞清楚我到底是哪一种动物。终结一切都包裹在终结未解之谜中。从来都不知道什么是什么。我重新捍卫我的决定和我的姿态但是已经没有时间没有时间没有时间了。终结一切都陷入终结纠缠。

有些事情我从来都不知道是怎么回事什么让人行道成为灰色的什么让遥远地平线另一边的高大石碑来回晃动在遥远的地平线另一边日夜不停晃动什么让树上的叶子长满纤维友谊是怎么回事什么让心脏停止跳动独角兽怎么会被困在壁毯里,这些事我从来没搞明白过。

但我曾经张开手掌打出去一共一百八十五万六千七百次巴掌,还扇了两千两百万零九千八百个耳光。孩子,我不会打你的,我不会打你的除非你强迫我这样做。该死的小浑蛋。日夜不停,这都是为了大家好。我从来没想要过这些这些都是强加给我的。

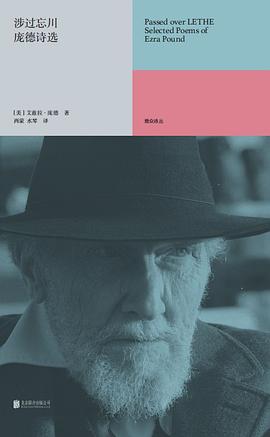

涉过忘川 豆瓣

作者:

[美]艾兹拉·庞德

译者:

西蒙

/

水琴

北京联合出版公司

2023

- 4

※这里有爱,不可淹没。

这里有欲望,不可吻去。

※现代主义诗歌先驱,艾略特、海明威、乔伊斯、威廉斯的精神领袖

※收录庞德近60年创作生涯各阶段代表作117首,包括现代主义标志性史诗《诗章》选篇

※资料详实,收录艾略特为庞德诗选所作引言、译者长文导读、庞德对意象派运动的回顾文章,全面理解现代英语诗歌源头

【内容简介】

艾兹拉·庞德是公认的20世纪影响力最大的诗人之一,发起意象派诗歌运动,引领现代主义英诗革新。他以“要创新”的信念找寻艺术的新方向,在经验中捕捉生活,在意象中呈示真相。庞德还发掘帮助了艾略特、乔伊斯、海明威等现代文学图景中的重要人物,其对后代欧美诗人的影响持续至今。

本书收录庞德近60年创作生涯各阶段的代表诗作117首,包括早期诗集《回击》、重要转型作品《休·塞尔温·莫伯利》、现代主义标志性史诗《诗章》选篇等,并附艾略特为庞德诗集所作引言与译者导读,力图完整呈现诗人在融汇各语种、地域的诗歌风格实践中,始终不懈对现代性和通达世界的追求。

这里有欲望,不可吻去。

※现代主义诗歌先驱,艾略特、海明威、乔伊斯、威廉斯的精神领袖

※收录庞德近60年创作生涯各阶段代表作117首,包括现代主义标志性史诗《诗章》选篇

※资料详实,收录艾略特为庞德诗选所作引言、译者长文导读、庞德对意象派运动的回顾文章,全面理解现代英语诗歌源头

【内容简介】

艾兹拉·庞德是公认的20世纪影响力最大的诗人之一,发起意象派诗歌运动,引领现代主义英诗革新。他以“要创新”的信念找寻艺术的新方向,在经验中捕捉生活,在意象中呈示真相。庞德还发掘帮助了艾略特、乔伊斯、海明威等现代文学图景中的重要人物,其对后代欧美诗人的影响持续至今。

本书收录庞德近60年创作生涯各阶段的代表诗作117首,包括早期诗集《回击》、重要转型作品《休·塞尔温·莫伯利》、现代主义标志性史诗《诗章》选篇等,并附艾略特为庞德诗集所作引言与译者导读,力图完整呈现诗人在融汇各语种、地域的诗歌风格实践中,始终不懈对现代性和通达世界的追求。