动不动 - 标记

希区柯克与特吕弗对话录 豆瓣

Hitchcock/Truffaut

8.9 (14 个评分)

作者:

[法] 弗朗索瓦·特吕弗

译者:

郑克鲁

上海人民出版社

2007

- 1

本书是法国电影导演弗朗索瓦·特吕弗与世界级悬念大师阿尔弗雷德·希区柯克就电影艺术问题进行的对话录。这是一本最具“挑战性”的书,它揭示了希区柯克这个易受攻击而又敏感的人的真正本质,也记录下了自默片时代起便活跃在影坛上的这位大电影艺术家行将消逝的艺术秘密。这场交谈进行了四年,希区柯克回答了特吕弗关于自己电影生涯的500个提问。特吕弗以俄狄浦斯求神示的方式向他发出询问,试图通过希区柯克的全部作品去搞清“希区柯克式电影语言”的独特架构——正是这种架构形成了他不可模仿的风格。

电影书写札记 豆瓣

8.2 (26 个评分)

作者:

罗贝尔·布列松

译者:

张新木

南京大学出版社

2012

- 1

日前,南京大学出版社推出了法国著名导演罗贝尔•布列松的《电影书写札记》。此书是布列松的工作日记,在此他写下他的发现,寥寥数语却形成一个人的一切:他的情趣,他的好恶,它引导布列松进入电影创作的天国。在其朴素的语言和持重的风格中,我们能感受到他对真理的向往,对完美的执著,我们能理解他那永不止息的战斗,反对妥协和庸俗,对抗金钱的权势。这些文字见证了布列松的希望与失望、向往与抗拒。它们既深刻又真实,犹如鲁宾逊•克鲁索日历上的印迹。这些笔记,梦想和激情,向我们展示了肉体与精神的互补性,展示了形体的语言,声音的语言。

这些文字不仅仅是这位资深导演的日记,而且具有更深刻的意义。它们是伤痕,是痛苦印记,是稀世珍宝。在我们这个夜晚(为点亮银幕之光而必须到来的创作之夜),这些文字宛如灿烂的群星,为我们照亮了通向完美的简朴而又崎岖的小路。

这些文字不仅仅是这位资深导演的日记,而且具有更深刻的意义。它们是伤痕,是痛苦印记,是稀世珍宝。在我们这个夜晚(为点亮银幕之光而必须到来的创作之夜),这些文字宛如灿烂的群星,为我们照亮了通向完美的简朴而又崎岖的小路。

雕刻时光 豆瓣

ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ

9.6 (89 个评分)

作者:

[俄] 安德烈·塔可夫斯基

译者:

张晓东

南海出版公司

2016

- 5

★ 首次由俄文原著翻译出版

★ 他一生都在雕刻时光,为了已经流逝、消耗或尚未拥有的时间

★ 只要你热爱电影,我们一起雕刻时光

他的电影宛如一个奇迹,他创造了崭新的、忠于电影本性的语言,捕捉生命如镜像、如同梦境。他并不诠释什么,他只是一个观察家,但他却让他的影像活动达到出神入化的境界。 ——英格玛•伯格曼

倘若我们能将《雕刻时光》浓缩成一则单一的讯息,那么,它必然是:对任何艺术家和艺术形式而言,内涵与良知都应先于技巧。——《洛杉矶时报》

---------------------------------------------------------------------------------------------

人们到电影院看什么?什么理由使他们走进一间暗室?

为了时间:为了已经流逝、消耗,或者尚未拥有的时间。

电影创作的实质是什么?一定程度上可以界定为雕刻时光。

就好比雕塑家面对一块大理石,成品的样子了然于心,然后一点点剔除所有多余的部分。

电影人同样从包含海量生活事实的时间巨块中剔除所有不需要的部分,只留下能成为电影要素的部分,只留下能清晰描述电影形象的部分。

《雕刻时光》是塔可夫斯基对电影、对艺术尽其一生的求索。

★ 他一生都在雕刻时光,为了已经流逝、消耗或尚未拥有的时间

★ 只要你热爱电影,我们一起雕刻时光

他的电影宛如一个奇迹,他创造了崭新的、忠于电影本性的语言,捕捉生命如镜像、如同梦境。他并不诠释什么,他只是一个观察家,但他却让他的影像活动达到出神入化的境界。 ——英格玛•伯格曼

倘若我们能将《雕刻时光》浓缩成一则单一的讯息,那么,它必然是:对任何艺术家和艺术形式而言,内涵与良知都应先于技巧。——《洛杉矶时报》

---------------------------------------------------------------------------------------------

人们到电影院看什么?什么理由使他们走进一间暗室?

为了时间:为了已经流逝、消耗,或者尚未拥有的时间。

电影创作的实质是什么?一定程度上可以界定为雕刻时光。

就好比雕塑家面对一块大理石,成品的样子了然于心,然后一点点剔除所有多余的部分。

电影人同样从包含海量生活事实的时间巨块中剔除所有不需要的部分,只留下能成为电影要素的部分,只留下能清晰描述电影形象的部分。

《雕刻时光》是塔可夫斯基对电影、对艺术尽其一生的求索。

一堆谎言 豆瓣

Quel bowling sul Tevere

8.7 (12 个评分)

作者:

[意] 米开朗基罗·安东尼奥尼

译者:

林淑琴

后浪丨四川文艺出版社

2021

- 1

王家卫、贾樟柯之启蒙导师

斯科塞斯、文德斯之美学偶像

戛纳、威尼斯、柏林国际电影节三金大满贯纪录创造者

奥斯卡终身成就奖得主、世界殿堂级艺术大师

安东尼奥尼的故事速写

导演目光下的独有景观,用词句演绎的纸上电影

收录《云上的日子》《爱神》之灵感胚胎

「我们具体的真实世界 ,有鬼魅般抽象的本质」

📖 编辑推荐

本书是世界殿堂级电影大师米开朗基罗·安东尼奥尼的创作笔记,记录了他在工作、旅途中的所见所感和创意构思,33篇故事皆作为酝酿中的电影素材而写就。这位“写作的导演”以充满摄影眼自觉的视觉化笔法,对种种情境进行“速写”,组织起了意蕴万千的景观和意象,不仅有着超然的文学性,也与其执导的电影群相勾连,构建出一位大师的诗性世界。

* * *

◎ 世界三大电影节三金大满贯得主的灵感速写本,安氏风格元素的集中爆发:

暧昧疏离的情感、难以捉摸的命运、莫名暗涌的暴力、无助赤裸的内心、隐匿虚无的真实……延续《奇遇》《夜》《红色沙漠》《放大》等代表名片的现代主义内核,用词句演绎精神世界的危机和不安。不仅收录晚年经典《云上的日子》《爱神》之“文本胚胎”,更是未拍之作的“创意魂器”。

◎ 视觉的蒸馏精粹与主题蒙太奇,邀请读者体验名导演对世界的观察模式:

安东尼奥尼独特的“电影眼写作”,不只是电影用语的闪现,如“眼睛摇摄”“开始淡入”,或是“声画不同步”的场景和听到的“画外音”,更是未拍成电影前,种种素材的视像化白描和蒙太奇拼贴。作者在非虚构与虚构间自由游走,透明展示了包含叙述核观念的构思过程。

◎ 新版封面装帧由新锐设计师操刀,尽力贴合安氏风味,更具收藏价值:

视觉主图选用点彩派代表画家乔治·修拉的素描画《夜游》《阅读的男人》,迷幻红绿恣意渲染,一如安氏弥散意识流之书写。护封选用膜银卡覆超亮膜+逆向上光工艺,还原雾面光影感;内封选用太空梭哑粉覆触感膜,手感奇特微妙,契合细腻空灵气质。

📖 内容简介

一次始于终结的邂逅

一份引而不发的情爱

一封自我剖白的信件

一桩逆伦弑父的罪行

一场动机未明的枪杀

一段生死飘摇的航程

…… ……

这是安东尼奥尼的故事速写,也是他酝酿中的电影素材。

种种情感残简和灵感片段,构筑出一位大师的超然世界。

📖 名人推荐

在学生时代,我在专业上受到很多安东尼奥尼的影响,看过他很多电影,也看过他很多书。我还记得他对空间的描述,是说沉浸到一个空间里十分钟,可以与它做交流。那时,我才顿悟到空间也是有生命的,是可以触摸、可以交流的。

—— 贾樟柯

我看到好多我特喜欢的电影,就是所谓的直面世界的,像安东尼奥尼的电影《云上的日子》,到今天他还在告诉我,告诉我们大家,他在《奇遇》里看到的事情,就是我们的生活一团糟。几十年来他就是说我们的生活一团糟,但是实际上你能看到他有些变化,可能他会加上一句:我们的生活一团糟,但生活就是这样。

—— 娄烨

我被《奇遇》以及安东尼奥尼后来的电影摄去了魂魄,他直视着灵魂之谜,我希望自己能不断地去体验这些画面,并在此间漫游。

—— 马丁·斯科塞斯

我更倾向于从角色的主观立场去观察和思考,而米开朗基罗更冷静、更疏离,不在中间,而是讲故事的人的俯视。间离是他的主题:分离、不相容、疏远。我的电影也贴着类似标签。对我来说,疏离在影片里逐渐成形,而米开朗基罗的疏离是持久存在。

—— 维姆·文德斯

📖 媒体推荐

在世界上空虚寂静的空间中,他找到了能够照亮我们心目中寂静空间的隐喻,他还在其中找到了一种怪异可怕的美:简单质朴、优美典雅、充满神秘、萦人心头。

—— 奥斯卡终身成就奖颁奖词

这些文章,就像安东尼奥尼的电影一样,把明亮的风景和空灵的故事结合在一起……这些显然是他的工作笔记,无论从对导演方法的分析和文学内容本身来看,它们都很有趣。

——《图书馆杂志》

余韵不绝、萦绕心头,令人耳目一新的讲求真实……本书在问的,是一些严肃、坚韧的电影人无可回避的问题——电影对于思想的欢迎,是否一如其对伟大的情节之神的热情?

——《纽约时报书评》

斯科塞斯、文德斯之美学偶像

戛纳、威尼斯、柏林国际电影节三金大满贯纪录创造者

奥斯卡终身成就奖得主、世界殿堂级艺术大师

安东尼奥尼的故事速写

导演目光下的独有景观,用词句演绎的纸上电影

收录《云上的日子》《爱神》之灵感胚胎

「我们具体的真实世界 ,有鬼魅般抽象的本质」

📖 编辑推荐

本书是世界殿堂级电影大师米开朗基罗·安东尼奥尼的创作笔记,记录了他在工作、旅途中的所见所感和创意构思,33篇故事皆作为酝酿中的电影素材而写就。这位“写作的导演”以充满摄影眼自觉的视觉化笔法,对种种情境进行“速写”,组织起了意蕴万千的景观和意象,不仅有着超然的文学性,也与其执导的电影群相勾连,构建出一位大师的诗性世界。

* * *

◎ 世界三大电影节三金大满贯得主的灵感速写本,安氏风格元素的集中爆发:

暧昧疏离的情感、难以捉摸的命运、莫名暗涌的暴力、无助赤裸的内心、隐匿虚无的真实……延续《奇遇》《夜》《红色沙漠》《放大》等代表名片的现代主义内核,用词句演绎精神世界的危机和不安。不仅收录晚年经典《云上的日子》《爱神》之“文本胚胎”,更是未拍之作的“创意魂器”。

◎ 视觉的蒸馏精粹与主题蒙太奇,邀请读者体验名导演对世界的观察模式:

安东尼奥尼独特的“电影眼写作”,不只是电影用语的闪现,如“眼睛摇摄”“开始淡入”,或是“声画不同步”的场景和听到的“画外音”,更是未拍成电影前,种种素材的视像化白描和蒙太奇拼贴。作者在非虚构与虚构间自由游走,透明展示了包含叙述核观念的构思过程。

◎ 新版封面装帧由新锐设计师操刀,尽力贴合安氏风味,更具收藏价值:

视觉主图选用点彩派代表画家乔治·修拉的素描画《夜游》《阅读的男人》,迷幻红绿恣意渲染,一如安氏弥散意识流之书写。护封选用膜银卡覆超亮膜+逆向上光工艺,还原雾面光影感;内封选用太空梭哑粉覆触感膜,手感奇特微妙,契合细腻空灵气质。

📖 内容简介

一次始于终结的邂逅

一份引而不发的情爱

一封自我剖白的信件

一桩逆伦弑父的罪行

一场动机未明的枪杀

一段生死飘摇的航程

…… ……

这是安东尼奥尼的故事速写,也是他酝酿中的电影素材。

种种情感残简和灵感片段,构筑出一位大师的超然世界。

📖 名人推荐

在学生时代,我在专业上受到很多安东尼奥尼的影响,看过他很多电影,也看过他很多书。我还记得他对空间的描述,是说沉浸到一个空间里十分钟,可以与它做交流。那时,我才顿悟到空间也是有生命的,是可以触摸、可以交流的。

—— 贾樟柯

我看到好多我特喜欢的电影,就是所谓的直面世界的,像安东尼奥尼的电影《云上的日子》,到今天他还在告诉我,告诉我们大家,他在《奇遇》里看到的事情,就是我们的生活一团糟。几十年来他就是说我们的生活一团糟,但是实际上你能看到他有些变化,可能他会加上一句:我们的生活一团糟,但生活就是这样。

—— 娄烨

我被《奇遇》以及安东尼奥尼后来的电影摄去了魂魄,他直视着灵魂之谜,我希望自己能不断地去体验这些画面,并在此间漫游。

—— 马丁·斯科塞斯

我更倾向于从角色的主观立场去观察和思考,而米开朗基罗更冷静、更疏离,不在中间,而是讲故事的人的俯视。间离是他的主题:分离、不相容、疏远。我的电影也贴着类似标签。对我来说,疏离在影片里逐渐成形,而米开朗基罗的疏离是持久存在。

—— 维姆·文德斯

📖 媒体推荐

在世界上空虚寂静的空间中,他找到了能够照亮我们心目中寂静空间的隐喻,他还在其中找到了一种怪异可怕的美:简单质朴、优美典雅、充满神秘、萦人心头。

—— 奥斯卡终身成就奖颁奖词

这些文章,就像安东尼奥尼的电影一样,把明亮的风景和空灵的故事结合在一起……这些显然是他的工作笔记,无论从对导演方法的分析和文学内容本身来看,它们都很有趣。

——《图书馆杂志》

余韵不绝、萦绕心头,令人耳目一新的讲求真实……本书在问的,是一些严肃、坚韧的电影人无可回避的问题——电影对于思想的欢迎,是否一如其对伟大的情节之神的热情?

——《纽约时报书评》

游戏的哲学 豆瓣

作者:

付立峰

中国社会科学出版社

2012

- 3

“人应该如何生活?”阅读柏拉图、康德、席勒、尼呆、海德格尔、伽达默尔、德里达等大师的作品便会发现他们关于这个问题的思考指向了一个关键词——“游戏”,尽管哲学家们走出洞穴的路径不同,因此他们的“游戏”看起来也大不相同,甚至互相“拆解”。

柏拉图把城邦生活看做是一场游戏,是神为这个游戏制定了法则,为城邦生活的正义奠定了根基。康德和席勒则把“游戏”拉回到主体之上,它只不过是审美的另一种称谓。尼采试图解构柏拉图——基督教的思考路径,他要将生命从过于沉重而又散发着腐败气味的道德说教中解救出来,将生命还原为清白无辜的游戏。海德格尔以解构西方形而上学传统的名义(实则构建了一种浪漫主义的新神话),向世人展演了“天地神人”的“四方游戏”。伽达默尔为了克服近代思想的那种封闭的“主体性”而鼓吹“理解一对话游戏”。德里达则一直繁忙地与“逻各斯中心主义”的新老神话作抗争,进行“解构游戏”。各种“游戏”互有差异,但又都试图完成对“虚无主义”的超越。

《游戏的哲学(从赫拉克利特到德里达)》对上述各位大师作品的解读是以“游戏”之名进行的,其目的就是探究这些看起来各不相同的“游戏”到底存在着何种差异?又存在着何种关联?

柏拉图、康德、席勒、尼采、海德格尔、伽达默尔、德里达等大师的作品便是《游戏的哲学(从赫拉克利特到德里达)》所要解读的对象。本书由付立峰著。

柏拉图把城邦生活看做是一场游戏,是神为这个游戏制定了法则,为城邦生活的正义奠定了根基。康德和席勒则把“游戏”拉回到主体之上,它只不过是审美的另一种称谓。尼采试图解构柏拉图——基督教的思考路径,他要将生命从过于沉重而又散发着腐败气味的道德说教中解救出来,将生命还原为清白无辜的游戏。海德格尔以解构西方形而上学传统的名义(实则构建了一种浪漫主义的新神话),向世人展演了“天地神人”的“四方游戏”。伽达默尔为了克服近代思想的那种封闭的“主体性”而鼓吹“理解一对话游戏”。德里达则一直繁忙地与“逻各斯中心主义”的新老神话作抗争,进行“解构游戏”。各种“游戏”互有差异,但又都试图完成对“虚无主义”的超越。

《游戏的哲学(从赫拉克利特到德里达)》对上述各位大师作品的解读是以“游戏”之名进行的,其目的就是探究这些看起来各不相同的“游戏”到底存在着何种差异?又存在着何种关联?

柏拉图、康德、席勒、尼采、海德格尔、伽达默尔、德里达等大师的作品便是《游戏的哲学(从赫拉克利特到德里达)》所要解读的对象。本书由付立峰著。

苏珊·桑塔格全集(全布面精装)(全16卷) 豆瓣

The Complete Works of Susan Sontag

作者:

[美]苏珊·桑塔格

译者:

姚君伟

/

黄灿然

…

上海译文出版社

2018

- 4

苏珊•桑塔格与西蒙娜•波伏瓦、汉娜•阿伦特并称为西方当代最重要的女知识分子,是美国声名卓著的“新知识分子”、被誉为“美国公众的良心”、“大西洋两岸第一批评家”。2000年获美国国家图书奖,2001年获耶路撒冷国际文学奖,2003年获西班牙阿斯图里亚斯王子文学奖及德国图书大奖——德国书业和平奖。

“苏珊•桑塔格全集”是她所有作品的汇编,分为“论著”和“文学”两大板块(并包括其子戴维•里夫编辑的“日记”两卷),共16卷,280余万字。“苏珊•桑塔格全集”是迄今为止整个华语世界引进出版的最大规模的当代西方第一流思想家、评论家以及文学家的作品全集,而且是独家版权,在中国当代思想界、学术界、评论界、文学和文化界以及出版界,都具有里程碑式的重要意义。

“苏珊•桑塔格全集”是她所有作品的汇编,分为“论著”和“文学”两大板块(并包括其子戴维•里夫编辑的“日记”两卷),共16卷,280余万字。“苏珊•桑塔格全集”是迄今为止整个华语世界引进出版的最大规模的当代西方第一流思想家、评论家以及文学家的作品全集,而且是独家版权,在中国当代思想界、学术界、评论界、文学和文化界以及出版界,都具有里程碑式的重要意义。

宽忍的灰色黎明 豆瓣 谷歌图书

8.4 (14 个评分)

作者:

[法] 米歇尔·福柯

/

编者 李洋

译者:

李洋 等选编

河南大学出版社

2014

- 2

其它标题:

宽忍的灰色黎明

本书是法国哲学家论电影的文集,由东北师大李洋老师选编,收录了法国当代最知名哲学家米歇尔·福柯、罗兰·巴特、居伊·德波、让·鲍德里亚、吉尔·德勒兹、阿兰·巴迪欧、雅克·朗西埃等九位思想家共十七篇论述电影的经典文章,有演讲稿,有论文,也有访 谈等,其中最早一篇写于1959年,最新一篇发表于2011年,这些文章展现了这些法国哲学家对电影艺术、电影现象的睿智思考和深刻理解,其中部分文章已成为哲学史和电影理论史上的著名篇章。

电影与激进的渴望:实验电影文论选 豆瓣

作者:

[美]安妮特·米切尔森 等

/

黄兆杰 主编

译者:

黄兆杰

2022

- 11

-编辑推荐-

★★★回归电影先锋之魂的艺术表达★★★

★★★视觉艺术不可错过的灵感之书★★★

本书展示了先锋电影在诞生之初的一个世纪里,近乎荡气回肠的概念图卷。

在先锋影人的字里行间,重温电影语言作为艺术的纯真和锋锐,重读电影作为艺术语言的广博与深刻。这里有英雄般的惺惺相惜,有观点相异的论辩争鸣,是近一个世纪先锋影人们跨越时空的“华山论剑”。

在美学上,这些影人所描绘的实验性艺术世界依然不断启发今日的视觉表达;在如今全面发展的电影版图前,先锋影人对好莱坞等工业电影、商业电影的反思依旧引人深思。

从这本书,回归电影作为艺术的纯粹与永恒。

正如《一个男人的两次生命》导演马科普洛斯在书中所言:因为电影是关于人的;因此,电影是生命本身的永恒。

-内容简介-

本书是20世纪先锋影人电影理论与批判文献精选集,收录了包括曼•雷、让•爱泼斯坦、居伊•德波、饭村隆彦等近40位影人44篇论述先锋电影的经典文章,包括演讲稿、采访、论文、座谈等。并特别收录纳森纳尔•朵尔斯基《虔诚的电影》这本小书的全译本。这些文章展现了先锋影人在探索电影与视觉、文学、音乐、政治、空间、文字(字幕)等诸多方面的思考和争鸣。

从思考镜头语言的审美哲思,到回应好莱坞、工业电影对先锋与实验电影的冲击;从骋辩诗意的抽象与再现,到深研镜头的存在与节制,全面呈现电影思考跟随时代的更迭与发展,勾勒出20世纪先锋电影作为视觉语言的全景图卷。

★★★回归电影先锋之魂的艺术表达★★★

★★★视觉艺术不可错过的灵感之书★★★

本书展示了先锋电影在诞生之初的一个世纪里,近乎荡气回肠的概念图卷。

在先锋影人的字里行间,重温电影语言作为艺术的纯真和锋锐,重读电影作为艺术语言的广博与深刻。这里有英雄般的惺惺相惜,有观点相异的论辩争鸣,是近一个世纪先锋影人们跨越时空的“华山论剑”。

在美学上,这些影人所描绘的实验性艺术世界依然不断启发今日的视觉表达;在如今全面发展的电影版图前,先锋影人对好莱坞等工业电影、商业电影的反思依旧引人深思。

从这本书,回归电影作为艺术的纯粹与永恒。

正如《一个男人的两次生命》导演马科普洛斯在书中所言:因为电影是关于人的;因此,电影是生命本身的永恒。

-内容简介-

本书是20世纪先锋影人电影理论与批判文献精选集,收录了包括曼•雷、让•爱泼斯坦、居伊•德波、饭村隆彦等近40位影人44篇论述先锋电影的经典文章,包括演讲稿、采访、论文、座谈等。并特别收录纳森纳尔•朵尔斯基《虔诚的电影》这本小书的全译本。这些文章展现了先锋影人在探索电影与视觉、文学、音乐、政治、空间、文字(字幕)等诸多方面的思考和争鸣。

从思考镜头语言的审美哲思,到回应好莱坞、工业电影对先锋与实验电影的冲击;从骋辩诗意的抽象与再现,到深研镜头的存在与节制,全面呈现电影思考跟随时代的更迭与发展,勾勒出20世纪先锋电影作为视觉语言的全景图卷。

精神病学的权力 豆瓣 谷歌图书

Le Pouvoir psychiatrique: Cours au Collège de France, 1973-1974

作者:

[法] 米歇尔·福柯

译者:

苏昉

shang hai ren min chu ban she

2022

- 7

米歇尔·福柯的《精神病学的权力》课程,既延续了《古典时代疯狂史》中对精神病人与非精神病人的区分的研究,同时也提出了新的研究计划:绘制一个精神病学的谱系、一个它所构成的“权力—知识”形式的谱系。要做到这一点,就不可能从关于精神病的医学知识出发,因为这种知识在实践中是无法操作的。我们只能从皮内尔、夏尔科等精神病学家围绕着精神病治疗所组织的各种权力配置和技术出发,来解释对精神病的验证问题。精神病学的诞生,并不是因为对精神病的认知有了新的进步,而是强加各种惩戒装置的结果。

福柯经常质疑精神病学家话语的虚妄,而这却在当代的司法鉴定中仍然存在。从这个角度来看,《精神病学的权力》仍旧继续着人文“科学”考古学的计划。

19世纪末,在神经科医生和精神分析师之间散布着对疯癫的双重的“去精神病化”。课程的内容终止于此。但米歇尔·福柯所撰写的课程概要,包含了他没有时间在这门课上要阐发的精华。因而甚至可以说,《精神病学的权力》提出了一个成为“1960年代”标志的反精神病学运动的谱系。

福柯经常质疑精神病学家话语的虚妄,而这却在当代的司法鉴定中仍然存在。从这个角度来看,《精神病学的权力》仍旧继续着人文“科学”考古学的计划。

19世纪末,在神经科医生和精神分析师之间散布着对疯癫的双重的“去精神病化”。课程的内容终止于此。但米歇尔·福柯所撰写的课程概要,包含了他没有时间在这门课上要阐发的精华。因而甚至可以说,《精神病学的权力》提出了一个成为“1960年代”标志的反精神病学运动的谱系。

生命政治的诞生 豆瓣 谷歌图书

Naissance de la biopolitique〔此譯本有2019年5月3印本〕

作者:

[法]米歇尔·福柯

译者:

莫伟民

/

赵伟

上海人民出版社

2018

- 11

其它标题:

生命政治的诞生

米歇尔•福柯展示了18世纪的政治经济如何标志着一种新的治理理性的出现——以更少的治理,最大限度地提高效率。他开始分析这种自由主义治理性的各种表现形式,其目的是描述一种政治合理性,在其中,生命和人口的各种具体问题被提出。用福柯的话说:“将自由主义作为生命政治的总体框架来研究。”

自由主义治理术的具体特征是什么?当今世界面临着什么样的治理危机,导致了什么样的自由主义治理的改革?正是为了回应这一诊断任务,福柯研究了20世纪两支自由主义流派——德国的秩序自由主义和芝加哥学派的新自由主义。这是米歇尔•福柯在法兰西学院授课过程中和当代史领域中唯一一次涉及该主题。

自由主义治理术的具体特征是什么?当今世界面临着什么样的治理危机,导致了什么样的自由主义治理的改革?正是为了回应这一诊断任务,福柯研究了20世纪两支自由主义流派——德国的秩序自由主义和芝加哥学派的新自由主义。这是米歇尔•福柯在法兰西学院授课过程中和当代史领域中唯一一次涉及该主题。

江户艺术论 豆瓣

作者:

[日]永井荷风

译者:

李振声

2022

- 8

日本文豪永井荷风美学代表作。

梦回江户,在浮世绘中发掘东洋人独具的悲哀之美。

理解浮世绘、理解日本文化的必读经典。

周作人再三称赏引用。

李长声、刘柠、潘力、苏枕书、止庵诚挚推荐。

* * *

《江户艺术论》一书收录了永井荷风关于浮世绘、歌舞伎和狂歌的十篇文 章,其中尤以对浮世绘的研究最为精深隽永。周作人曾深受其影响,在自己文章里反复引用荷风的文字,共鸣于荷风所谓的“东洋人的悲哀”。

与西方人对浮世绘在形式上的新奇之美的推重不同,荷风对浮世绘的赏鉴有其文化与审美的特别寄托。浮世绘诞生于锁国的江户时代,出自与虫豸同然的町人之手,制作于穷街陋巷的出租屋中,与官家崇尚的艺术相去甚远,却以其暗沉优雅的色调,反映出专制之下庶民生活的悲欢与浮梦。

荷风在本书中勾勒了浮世绘的起源、传承、高潮与衰落,对铃木春信、喜多川歌麿、葛饰北斋、歌川广重等浮世绘大家及其代表作做了精审、体贴的分析,仿若导览人,带读者通过浮世绘的画面,重回江户时代,领略歌舞伎演出的盛景、吉原不夜城的欢乐,以及郊野与都市风景的闲雅。

荷风构建出的江户世界,映射出他对庶民生活勃发的生机的礼赞,对日本传统风物风俗的追念,对柳巷花街隐藏的悲哀颓废之美的欣赏,由此形成独属于他的唯美世界,而在其中,暗自寄寓着他对当时日本西化的浅薄与政治高压的批判。

* * *

本书收录280多幅精美浮世绘作品,紧贴永井荷风的论述,从欧美博物馆上万作品中精心遴选而出,与文字相互辉映。收录了全套的葛饰北斋《隅田川两岸一览》、铃木春信《坐铺八景》,以及歌麿、广重、国芳、北斋等人的代表作。并以浮世绘作品和图说,解说浮世绘工艺的发展。

内文采用日本进口高档纸张,追摹印制浮世绘原作的奉书纸的质感,精心印制而成,色调优雅沉着,力争还原出永井荷风所谓的:“俨然褪去一层色彩,浅淡而无有光泽……望之暗淡有若行灯般影绰……我俨若听闻到了娼妇隐忍的啜泣,而无法忘怀这背后的悲哀而孤苦的色调。”

圆脊精装,180度打开,方便阅读及图片展示,具有收藏价值。

* * *

荷风从当时日本人无限崇仰的欧洲回来,重新审视日本的文学艺术,发现东方之美。日本当今所谓传统,大都成型于锁国的江户时代。当你觉得现在太多书不值一读,就该读这本书了。——李长声

现代日本的性格,相当程度上是江户时代的遗留,文化上,形塑痕迹尤为明显。这不仅指涉“和”的要素,也包括“洋”的面向——和洋混搭,交互辐射,非自明治维新始。而能把这种文化淬炼过程追根溯源、条分缕析捯清楚者,百年来寥寥数人而已。其中之集大成者,非荷风莫属。《江户艺术论》作为扛鼎之作,实在是太醒目了。——刘柠

江户艺术与江户的民俗文化密不可分,浮世绘是江户艺术的最好载体。永井荷风的《江户艺术论》以他特有¬的文字风格,对浮世绘作了独到的解读。尤其是对葛饰北斋和歌川广重的比较,为我们生动展示出日本文化的本质。——潘力

浮世绘原是庶民的艺术,其价值得以认识与评价,最初离不开西方人的东方趣味。而深切领悟浮世绘“嘉孺子而哀妇人”之精神的,非永井荷风莫属。荷风出身学者之家,精通和汉传统学问;青年时代远游美欧,归国后跻身文坛,见过无数繁华盛景。学贯东西的素养与天才的敏感,加之游荡市井的放浪形骸,使他具备剖解浮世绘的多重视角。他将爱与挽歌藏在笔底远逝的风景与人情中。——苏枕书

在二十世纪日本的大作家中,永井荷风是少有的集“新”与“旧”于一身,且两方面造诣均极高者,他既深受西方文化的影响,又对日本文化,尤其是其中民间的那一部分颇有理解,加之特具艺术感受力和表现力,他来谈论江户艺术,每每能道及一般学者所忽视或无感之处,其深入与微妙实在令人叹服。——止庵

梦回江户,在浮世绘中发掘东洋人独具的悲哀之美。

理解浮世绘、理解日本文化的必读经典。

周作人再三称赏引用。

李长声、刘柠、潘力、苏枕书、止庵诚挚推荐。

* * *

《江户艺术论》一书收录了永井荷风关于浮世绘、歌舞伎和狂歌的十篇文 章,其中尤以对浮世绘的研究最为精深隽永。周作人曾深受其影响,在自己文章里反复引用荷风的文字,共鸣于荷风所谓的“东洋人的悲哀”。

与西方人对浮世绘在形式上的新奇之美的推重不同,荷风对浮世绘的赏鉴有其文化与审美的特别寄托。浮世绘诞生于锁国的江户时代,出自与虫豸同然的町人之手,制作于穷街陋巷的出租屋中,与官家崇尚的艺术相去甚远,却以其暗沉优雅的色调,反映出专制之下庶民生活的悲欢与浮梦。

荷风在本书中勾勒了浮世绘的起源、传承、高潮与衰落,对铃木春信、喜多川歌麿、葛饰北斋、歌川广重等浮世绘大家及其代表作做了精审、体贴的分析,仿若导览人,带读者通过浮世绘的画面,重回江户时代,领略歌舞伎演出的盛景、吉原不夜城的欢乐,以及郊野与都市风景的闲雅。

荷风构建出的江户世界,映射出他对庶民生活勃发的生机的礼赞,对日本传统风物风俗的追念,对柳巷花街隐藏的悲哀颓废之美的欣赏,由此形成独属于他的唯美世界,而在其中,暗自寄寓着他对当时日本西化的浅薄与政治高压的批判。

* * *

本书收录280多幅精美浮世绘作品,紧贴永井荷风的论述,从欧美博物馆上万作品中精心遴选而出,与文字相互辉映。收录了全套的葛饰北斋《隅田川两岸一览》、铃木春信《坐铺八景》,以及歌麿、广重、国芳、北斋等人的代表作。并以浮世绘作品和图说,解说浮世绘工艺的发展。

内文采用日本进口高档纸张,追摹印制浮世绘原作的奉书纸的质感,精心印制而成,色调优雅沉着,力争还原出永井荷风所谓的:“俨然褪去一层色彩,浅淡而无有光泽……望之暗淡有若行灯般影绰……我俨若听闻到了娼妇隐忍的啜泣,而无法忘怀这背后的悲哀而孤苦的色调。”

圆脊精装,180度打开,方便阅读及图片展示,具有收藏价值。

* * *

荷风从当时日本人无限崇仰的欧洲回来,重新审视日本的文学艺术,发现东方之美。日本当今所谓传统,大都成型于锁国的江户时代。当你觉得现在太多书不值一读,就该读这本书了。——李长声

现代日本的性格,相当程度上是江户时代的遗留,文化上,形塑痕迹尤为明显。这不仅指涉“和”的要素,也包括“洋”的面向——和洋混搭,交互辐射,非自明治维新始。而能把这种文化淬炼过程追根溯源、条分缕析捯清楚者,百年来寥寥数人而已。其中之集大成者,非荷风莫属。《江户艺术论》作为扛鼎之作,实在是太醒目了。——刘柠

江户艺术与江户的民俗文化密不可分,浮世绘是江户艺术的最好载体。永井荷风的《江户艺术论》以他特有¬的文字风格,对浮世绘作了独到的解读。尤其是对葛饰北斋和歌川广重的比较,为我们生动展示出日本文化的本质。——潘力

浮世绘原是庶民的艺术,其价值得以认识与评价,最初离不开西方人的东方趣味。而深切领悟浮世绘“嘉孺子而哀妇人”之精神的,非永井荷风莫属。荷风出身学者之家,精通和汉传统学问;青年时代远游美欧,归国后跻身文坛,见过无数繁华盛景。学贯东西的素养与天才的敏感,加之游荡市井的放浪形骸,使他具备剖解浮世绘的多重视角。他将爱与挽歌藏在笔底远逝的风景与人情中。——苏枕书

在二十世纪日本的大作家中,永井荷风是少有的集“新”与“旧”于一身,且两方面造诣均极高者,他既深受西方文化的影响,又对日本文化,尤其是其中民间的那一部分颇有理解,加之特具艺术感受力和表现力,他来谈论江户艺术,每每能道及一般学者所忽视或无感之处,其深入与微妙实在令人叹服。——止庵

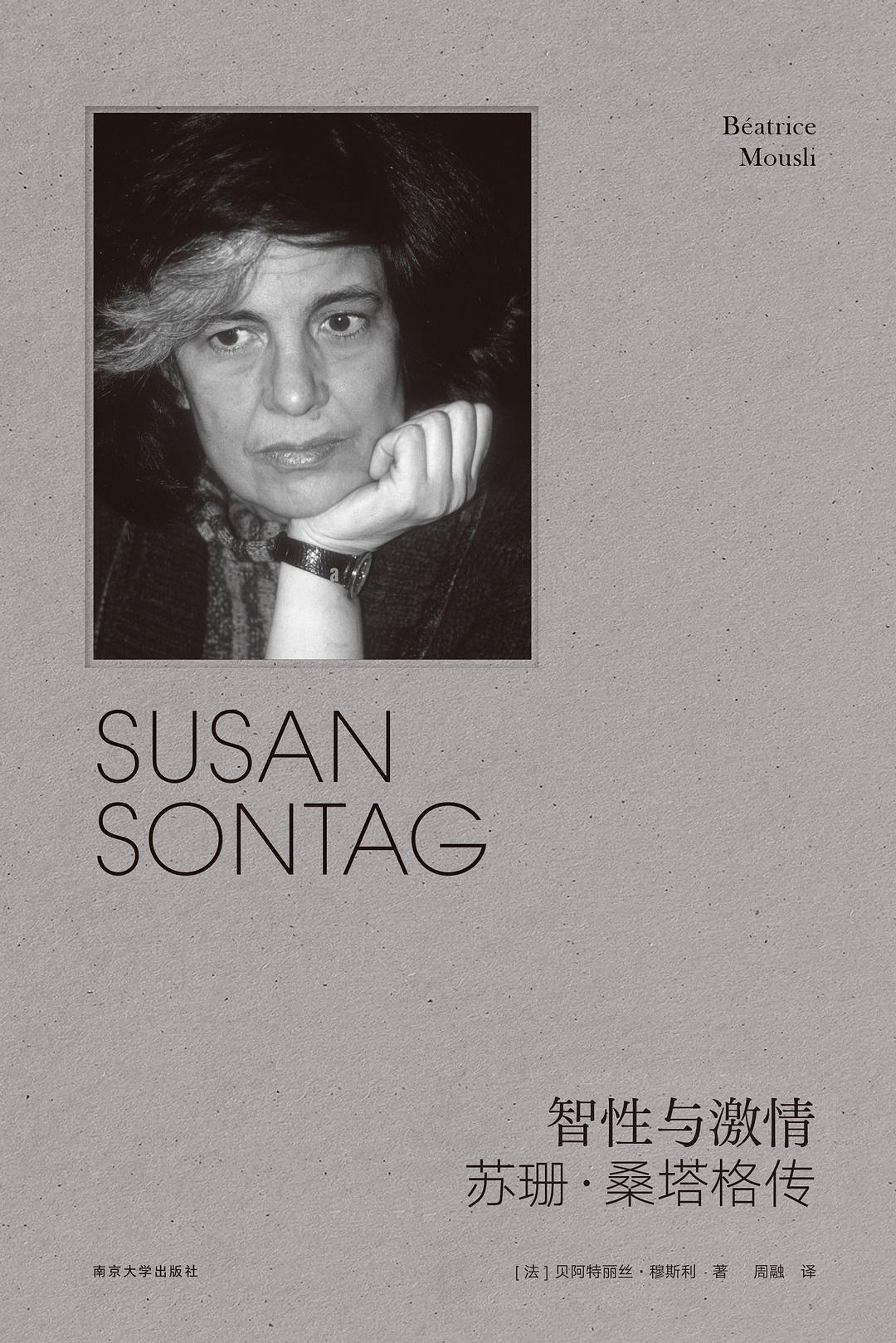

智性与激情 : 苏珊·桑塔格传 豆瓣

作者:

[法] 贝阿特丽丝 ·穆斯利

译者:

周融

雅众文化丨南京大学出版社

【编辑推荐】

“我是一个流浪者,我从发现事物、相逢与交流中得到乐趣。”——苏珊·桑塔格

法国棕榈教育骑士勋章获得者 | 法兰西学院传记大奖得主力作,显影雄心勃勃的女性知识分子的传奇人生

直面“公众良心”的时代之思, 勾勒20 世纪下半叶西方文化界思想图谱

援引桑塔格离世后开放的大量档案(桑塔格生前捐赠给加利福尼亚大学的大量个人文件 | 桑塔格生前身后出版的大量作品),为读者了解桑塔格提供了珍贵的资料,开启了多种认识和理解的可能性

【内容简介】

苏珊·桑塔格是当代西方最重要的女性知识分子之一,多次荣膺国际文学大奖。作为一个时代的标志性人物,桑塔格的著作是为了寻求对所处时代的理解。她的人生经历,也折射着20世纪30 年代至21 世纪初期西方知识界、文化界的思想图谱和文艺风潮。

法国文学史学者贝阿特丽丝·穆斯利借助桑塔格生前身后的档案文件、出版作品,以时间为轴,以桑塔格人生各阶段的重要事件为聚焦点,将桑塔格的艺术评论、文学创作、政治见解与精神历程置于历史中加以考察,勾勒出这个“包罗万象的灵魂”一生的智性之旅。

“我是一个流浪者,我从发现事物、相逢与交流中得到乐趣。”——苏珊·桑塔格

法国棕榈教育骑士勋章获得者 | 法兰西学院传记大奖得主力作,显影雄心勃勃的女性知识分子的传奇人生

直面“公众良心”的时代之思, 勾勒20 世纪下半叶西方文化界思想图谱

援引桑塔格离世后开放的大量档案(桑塔格生前捐赠给加利福尼亚大学的大量个人文件 | 桑塔格生前身后出版的大量作品),为读者了解桑塔格提供了珍贵的资料,开启了多种认识和理解的可能性

【内容简介】

苏珊·桑塔格是当代西方最重要的女性知识分子之一,多次荣膺国际文学大奖。作为一个时代的标志性人物,桑塔格的著作是为了寻求对所处时代的理解。她的人生经历,也折射着20世纪30 年代至21 世纪初期西方知识界、文化界的思想图谱和文艺风潮。

法国文学史学者贝阿特丽丝·穆斯利借助桑塔格生前身后的档案文件、出版作品,以时间为轴,以桑塔格人生各阶段的重要事件为聚焦点,将桑塔格的艺术评论、文学创作、政治见解与精神历程置于历史中加以考察,勾勒出这个“包罗万象的灵魂”一生的智性之旅。

德国观念论与当前哲学的困境 豆瓣

Der Deutsche Idealismus (Fichte, Schelling, Hegel) und die Philosophische Problemlage der Gegenwart

作者:

[德] 马丁·海德格尔

译者:

庄振华

/

李华

西北大学出版社

2016

- 2

编辑推荐

《德国观念论与当前哲学的困境》是马丁·海德格尔非常重要的一部著作。以往我们通常把费希特、谢林和黑格尔放到近代哲学的背景下,从知识论或理性主义传统,将其理解为西方哲学古希腊以来,经过基督教的洗礼与近代科学的影响而达到的巅峰。本书则从现代哲学视野重新审视三位德国古典哲学巨匠,非常有助于我们把握德国观念论与现代哲学的内在渊源,看到作为主体哲学之顶峰的德国古典哲学带来的困境,以及其中包含的“现代元素”。书中对三位大师的分析细致而独到,既反映出海德格尔深厚的学术功底,又充分展现出他本人的独特思想,这在目前的国内海德格尔研究,乃至哲学史研究中都是比较欠缺的。

内容简介

本书分为揭示当前哲学的基本趋势、与德国观念论的争辩两部分,具体包括当前的问题情境;阐明人类学的趋势;阐明形而上学的趋势等。

《德国观念论与当前哲学的困境》是马丁·海德格尔非常重要的一部著作。以往我们通常把费希特、谢林和黑格尔放到近代哲学的背景下,从知识论或理性主义传统,将其理解为西方哲学古希腊以来,经过基督教的洗礼与近代科学的影响而达到的巅峰。本书则从现代哲学视野重新审视三位德国古典哲学巨匠,非常有助于我们把握德国观念论与现代哲学的内在渊源,看到作为主体哲学之顶峰的德国古典哲学带来的困境,以及其中包含的“现代元素”。书中对三位大师的分析细致而独到,既反映出海德格尔深厚的学术功底,又充分展现出他本人的独特思想,这在目前的国内海德格尔研究,乃至哲学史研究中都是比较欠缺的。

内容简介

本书分为揭示当前哲学的基本趋势、与德国观念论的争辩两部分,具体包括当前的问题情境;阐明人类学的趋势;阐明形而上学的趋势等。