历史

おんな風林火山 (1986) 豆瓣

导演:

山口和彦

演员:

鈴木保奈美

/

松村雄基

人の世の定めとは何であろうか? この物語は、戦国の世に生を受け、骨肉の争いを余儀なくされた武田家五姉妹の、その中にあって敵将との純愛を貫き通した松姫の数奇な運命を描く壮大なロマンである。 (オープニングナレーションより)

永禄四(1561)年、武田信玄と上杉謙信による川中島血戦の日、姫誕生の報せを受けた信玄は、勝利を導いてくれた守り神として松姫と名づけた。やがて松姫は数奇な運命をたどることとなる。野望に燃える武田信玄は娘たちを政略結婚させていく。五女の松姫も織田信長の息子・信忠との許婚の縁を結ぶ。しかし武田と織田の同盟が崩壊、敵味方に別れ戦うことになる。天正十(1582)年三月、武田家は滅亡、松姫は八王子に逃れる。信忠は弟・勝長に自分に代わって信長の後継者になることを望み、松姫と会う約束をする。待ち合わせは六月二日辰の刻……。

永禄四(1561)年、武田信玄と上杉謙信による川中島血戦の日、姫誕生の報せを受けた信玄は、勝利を導いてくれた守り神として松姫と名づけた。やがて松姫は数奇な運命をたどることとなる。野望に燃える武田信玄は娘たちを政略結婚させていく。五女の松姫も織田信長の息子・信忠との許婚の縁を結ぶ。しかし武田と織田の同盟が崩壊、敵味方に別れ戦うことになる。天正十(1582)年三月、武田家は滅亡、松姫は八王子に逃れる。信忠は弟・勝長に自分に代わって信長の後継者になることを望み、松姫と会う約束をする。待ち合わせは六月二日辰の刻……。

人性的证明新编 豆瓣

新・人間の証明

作者:

森村诚一

译者:

朱继征

/

杨卫红

解放军文艺出版社

1985

- 2

根据株式会社角川书店,1982年初版译出。本书以推理小说的形式,以一个女翻译员被谋杀为调查背景。

一位到日本寻找女儿的中国女译员,深夜突然中毒身亡.日本警署侦探栋居从死者的一本小说集中得到线索,查出死者在日本侵华期间曾被日本侵略部队"731"抓去当过"人体实验材料"从而揭露了揭露了日本七三一部队当年犯下的杀人事实。它是《食人魔窟》的姐妹篇。

七三一部队为了研究人的冻伤而作实验时,先在不施行麻醉的情况下让“马鲁他”们的手脚裸露在野外零下三十多度的严寒中,待肢体麻木失去感觉也就是严重冻伤后,再立即把他们放进沸水,使皮肉直接脱落仅剩白骨以研究冻伤程度等……

一位到日本寻找女儿的中国女译员,深夜突然中毒身亡.日本警署侦探栋居从死者的一本小说集中得到线索,查出死者在日本侵华期间曾被日本侵略部队"731"抓去当过"人体实验材料"从而揭露了揭露了日本七三一部队当年犯下的杀人事实。它是《食人魔窟》的姐妹篇。

七三一部队为了研究人的冻伤而作实验时,先在不施行麻醉的情况下让“马鲁他”们的手脚裸露在野外零下三十多度的严寒中,待肢体麻木失去感觉也就是严重冻伤后,再立即把他们放进沸水,使皮肉直接脱落仅剩白骨以研究冻伤程度等……

毛泽东传 豆瓣

Mao: A Biography

7.4 (18 个评分)

作者:

[美] 罗斯·特里尔

译者:

胡为雄

/

郑玉臣

中国人民大学出版社

2006

- 1

20世纪90年代初,《毛泽东传》前一译本在中国曾畅销120万册,这本书是新的全译本,根据斯坦福大学1999年增订版译出。

作者罗斯·特里尔采取了通常以叙述为主的传记笔法,但在史料甄别、背景分析和观点评价等方面,都经过深思熟虑和精雕细琢,是西方数百种《毛泽东传》中的经典之作。这本书不仅体现出作者对于历史事件高度的敏感性,而且也渗透着政治学视角的理论穿透力,对于人物的情景分析更使历史出神入化,引导读者体味“故事”背后的时代困惑和制度机制,把毛泽东丰富的情感与的挑战性的理论创造联为一体,从而全方位地展现了中国革命的壮观图景。书中配有大量图片,使历史以真切可感的形象出现在读者面前。

作者罗斯·特里尔采取了通常以叙述为主的传记笔法,但在史料甄别、背景分析和观点评价等方面,都经过深思熟虑和精雕细琢,是西方数百种《毛泽东传》中的经典之作。这本书不仅体现出作者对于历史事件高度的敏感性,而且也渗透着政治学视角的理论穿透力,对于人物的情景分析更使历史出神入化,引导读者体味“故事”背后的时代困惑和制度机制,把毛泽东丰富的情感与的挑战性的理论创造联为一体,从而全方位地展现了中国革命的壮观图景。书中配有大量图片,使历史以真切可感的形象出现在读者面前。

世界历史有一套之德意志是铁打的 豆瓣

作者:

杨白劳

/

相月红

2011

- 3

後有2016年1月版,378頁,ISBN:9787514342482,現代出版社版

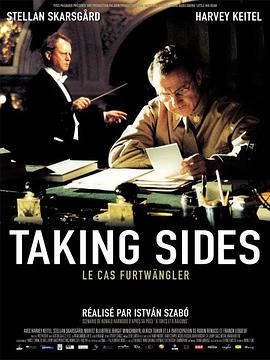

指挥家的抉择 (2001) 豆瓣

Taking Sides

7.9 (15 个评分)

导演:

伊斯特凡·萨博

演员:

哈威·凯特尔

/

斯特兰·斯卡斯加德

…

其它标题:

Taking Sides

/

富特文格勒的立场

…

影片根据真实事件改编,描写了二战期间,德国大指挥家、柏林爱乐乐团艺术总监富特文格勒因为种种原因向纳粹妥协,担任了纳粹文化部门的职务。战后,美国对富特文格勒在二战中的行为进行了调查,力图在他的身上找到纳粹思想的痕迹。

负责调查工作的是美军少校史蒂文·阿诺德,在战前是个保险调查员,他对富特文格勒一无所知。当他看到纳粹在集中营犯下的罪行的录像后,被眼前凄惨的景象震惊了,因此他怀着惩治罪人的坚决态度展开了他对富特文格勒的调查。在整个调查过程中,阿诺德一直深信富特文格勒和纳粹一样有罪——因为他为纳粹演出,并力图找到确凿的证据。然而,在调查中阿诺德发现自己的两个助手对调查对象均怀有深深的敬意,包括盟友苏军上校在内的很多人都对富特文格勒抱有好感。面对这种情况,阿诺德反复为自己播放集中营处理尸体的录像来加强自己的判断。但是事与愿违,在对乐团的其他人的调查中,阿诺德发现自己找不到富特文格勒协助纳粹的证据,却看到人们对指挥家的的仇恨很多来源于不了解内情。最后他发现,“非黑即白”的理论无法适用在这位在纳粹政权下坚持履行艺术家职责的指挥家的身上。

影片结尾处,阿诺德并没有发现真正有力的证据,当富特文格勒里开时,阿诺德的助手放响了《命运交响曲》……

负责调查工作的是美军少校史蒂文·阿诺德,在战前是个保险调查员,他对富特文格勒一无所知。当他看到纳粹在集中营犯下的罪行的录像后,被眼前凄惨的景象震惊了,因此他怀着惩治罪人的坚决态度展开了他对富特文格勒的调查。在整个调查过程中,阿诺德一直深信富特文格勒和纳粹一样有罪——因为他为纳粹演出,并力图找到确凿的证据。然而,在调查中阿诺德发现自己的两个助手对调查对象均怀有深深的敬意,包括盟友苏军上校在内的很多人都对富特文格勒抱有好感。面对这种情况,阿诺德反复为自己播放集中营处理尸体的录像来加强自己的判断。但是事与愿违,在对乐团的其他人的调查中,阿诺德发现自己找不到富特文格勒协助纳粹的证据,却看到人们对指挥家的的仇恨很多来源于不了解内情。最后他发现,“非黑即白”的理论无法适用在这位在纳粹政权下坚持履行艺术家职责的指挥家的身上。

影片结尾处,阿诺德并没有发现真正有力的证据,当富特文格勒里开时,阿诺德的助手放响了《命运交响曲》……

血战(国民党军正面战场抗战纪实) 豆瓣

作者:

胡兆才

2004

- 6

本书真实地记述了八年抗日战争期间,国共两党合作抗日,国民党军在正面主战场以及八路军、新四军开辟敌后战场,所经历的重大战役、战斗、历史人物与事件的长篇纪实文学,全面地反映了抗日战争的始末和艰难曲折,呈现在读者面前的是一部史诗般的壮丽画卷。

拿破仑全传 豆瓣

作者:

刘乐土

2001

- 1

本书主要讲的是在一个盛大无比的典礼中,拿破仑·波拿巴为自己加冕,成为法国的皇帝。他的法语带着浓厚的科西嘉口音,看起来好像不大适宜做法国的领导人。可是他却几乎征服了整个世界等。

1804年,在一个盛大无比的典礼中,拿破仑·波拿巴为自己加冕,成为法国的皇帝。他的法语带着浓厚的科西嘉口音,看起来好像不大适宜做法国的领导人。可是他却几乎征服了整个世界。 他是一个军事天才,铁蹄踏遍了整个欧洲大陆和埃及……1815年,英国和普鲁士联军在滑铁卢战役里使他一败涂地。拿破仑被放逐到南大西洋的一个英国的小岛上,6年之后与世长辞。 拿破仑还是一位既爱江山,也爱美人的大丈夫。其一生风流情债无数……他猎取美女芳心的招法,与他天才的军事才干一样出类拔萃…… 本书是迄今为止最全面、最公正、最生动、最细腻展示拿破仑军旅生涯和情感世界的著作!

1804年,在一个盛大无比的典礼中,拿破仑·波拿巴为自己加冕,成为法国的皇帝。他的法语带着浓厚的科西嘉口音,看起来好像不大适宜做法国的领导人。可是他却几乎征服了整个世界。 他是一个军事天才,铁蹄踏遍了整个欧洲大陆和埃及……1815年,英国和普鲁士联军在滑铁卢战役里使他一败涂地。拿破仑被放逐到南大西洋的一个英国的小岛上,6年之后与世长辞。 拿破仑还是一位既爱江山,也爱美人的大丈夫。其一生风流情债无数……他猎取美女芳心的招法,与他天才的军事才干一样出类拔萃…… 本书是迄今为止最全面、最公正、最生动、最细腻展示拿破仑军旅生涯和情感世界的著作!

东周列国志(上下册) 豆瓣

作者:

蔡元放

/

冯梦龙

译者:

刘国辉

1995

- 6

《东周列国志》写的是西周结束(公元前789年),至秦统一六国(公元前221年),包括春秋、战国五百多年间的历史故事,内容相当丰富复杂。《东周列国志》所叙述的历史,正是这样一个时代,所有的故事,都是在这样一个大背景下展开的。其中叙写的事实,取材于《战国策》、《左传》、《国语》、《史记》四部史书,将分散的历史故事和人物传记按照时间顺序穿插编排,冶为一炉,成为一部结构完整的历史演义。秦汉前的一些史家为了某种原则立场,对历史事件的叙述和评价,有时会隐而不言,把意思深藏在记述的文字中,没有一定见地的人,很难发觉,更谈不上理解了。这部书的通俗之处,正是将那暗礁一样的文字弄得水落石出,大家一看便心知眼明,种种是非善恶,忠好智愚,毕露于光天化日之下。这是作者编写此书的用意,也是他们对后人的贡献。

《东周列国志》与其他史书一样,以国家的兴亡成败为主题,致力探讨气运盛衰、人事成败之间转化变迁的因果关系。作者通过人物命运的沉浮,形象地告诉人们,能否注重道义,任用贤能是判断一个国家前途命运的最根本的依据。得民心者得天下。道义是对无意的阐发,天意就是民心。民心存,其政举,民心亡,其政息。这种人本主义的观点,是有进步意义的。

《东周列国志》所叙述的五百多年之间,英雄辈出,群星灿烂,千百年后,虽不乏其人,但这一时期的人和事,在历史上最突出,最典型,它几乎是后世是非成败的理论源头,更是后人行事为人的标准和榜样。小说通过丰富而生动的故事情节,赞扬了从善人流、赏罚严明、胸怀大度的王侯和忠贞、有勇有谋的将相,也赞扬了那些见义勇为、机智果敢的豪侠。 与这些正面人物形成鲜明对比的是,小说也塑造了一些昏聩、残暴、荒淫无耻的帝王、诸侯等统治者,和贪婪、奸诈。阴险的佞臣小人。作者对他们揭露与鞭挞的态度自然而然地融入情节的进展之中。

《东周列国志》与其他史书一样,以国家的兴亡成败为主题,致力探讨气运盛衰、人事成败之间转化变迁的因果关系。作者通过人物命运的沉浮,形象地告诉人们,能否注重道义,任用贤能是判断一个国家前途命运的最根本的依据。得民心者得天下。道义是对无意的阐发,天意就是民心。民心存,其政举,民心亡,其政息。这种人本主义的观点,是有进步意义的。

《东周列国志》所叙述的五百多年之间,英雄辈出,群星灿烂,千百年后,虽不乏其人,但这一时期的人和事,在历史上最突出,最典型,它几乎是后世是非成败的理论源头,更是后人行事为人的标准和榜样。小说通过丰富而生动的故事情节,赞扬了从善人流、赏罚严明、胸怀大度的王侯和忠贞、有勇有谋的将相,也赞扬了那些见义勇为、机智果敢的豪侠。 与这些正面人物形成鲜明对比的是,小说也塑造了一些昏聩、残暴、荒淫无耻的帝王、诸侯等统治者,和贪婪、奸诈。阴险的佞臣小人。作者对他们揭露与鞭挞的态度自然而然地融入情节的进展之中。

三国史研究 豆瓣

作者:

张大可

2003

- 1

本书是建国以来第一本三国史研究个人专集,初版于1988年,收文24篇,受到社会好评,故再次推出,增文两篇,共26篇。每篇一个专题,评人论事,理据充分,新意迭出,处处闪耀作者论史的思想光芒,26篇专论,分为六组,从不同的侧面较为系统地探讨了三国时期的政治、经济、军事、外交等问题,着重探讨了三国鼎立形成的历史原因,突出魏吴对峙的主线,评述了三国时期主要历史人物的贡献,形成一家之言。本书还对建国以来学术界研究三国史的成果进行了总结,并提出如何突破三国史研究的意见。本书行文流畅,雅俗共赏 ,不仅可供史学界和广大读者阅读,而且可以作为高等院校历史本科教学参考书。

中国上古史演义 豆瓣

作者:

陈穉常

上海社会

2006

- 4

本书是“一代才女”陈穗常的力作,曾被列入全国学生必读书目。全书生动有趣地再现了自地球上有了生物起,经过古猿的进化、人类的出现,进入了传说的有巢、燧人、伏羲、神农、黄帝、尧、舜的时期,再发展到有史的夏、商、周三代,直至西周灭亡为止的中国上古时期的历史。

本书采用神话传说、天文生物、考古、文献等多方面的史料,用轻松通俗的文笔与章回小说的形式,生动有趣地再现了自地球上有了生物起,经过古猿的进化、人类的出现,进入了传说的有巢、燧人、伏羲、神农、黄帝、尧、舜的时期,再发展到有史的夏、商、周三代,直至西周灭亡为止的中国上古时期的历史。本书初版于一九五四年,在当时就受到热烈欢迎,好评如云,至今仍是上古历史通俗读物最佳之作。

本书采用神话传说、天文生物、考古、文献等多方面的史料,用轻松通俗的文笔与章回小说的形式,生动有趣地再现了自地球上有了生物起,经过古猿的进化、人类的出现,进入了传说的有巢、燧人、伏羲、神农、黄帝、尧、舜的时期,再发展到有史的夏、商、周三代,直至西周灭亡为止的中国上古时期的历史。本书初版于一九五四年,在当时就受到热烈欢迎,好评如云,至今仍是上古历史通俗读物最佳之作。

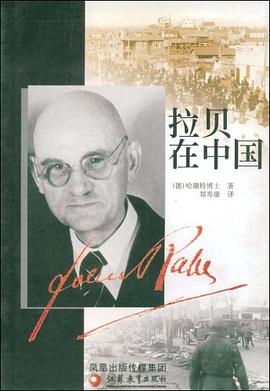

拉贝在中国 豆瓣

作者:

哈璐特博士

译者:

郑寿康

2008

- 4

导语: 本书分为下述两个部分。

第一部分,先是简述日本人入侵中国的历史背景,进而简要叙述发生的南京大屠杀事件,附有对几位大屠杀幸存者的采访谈话摘要。其次是拉贝在离开中国前的生活经历。继而是探讨拉贝的政治作用及对南京难民所作的贡献。在中方对《拉贝日记》的评价部分,本书对“日记”中的错误说明作了更正,并对《拉贝日记》的中译本和日译本进行了比较。

第二部分主要论述拉贝本人以及拉贝纳粹党成员的质疑及其与纳粹党、希特勒的关系。继而是拉贝于1938年返回德国后的生活及其受到盖世太保迫害的情况;在他生活困难时获得了中方的帮助,许多中国人建议把拉贝的墓碑安放在南京,作为永久的纪念,以及中国知识界、翻译界以及大屠杀幸存者对拉贝的看法。最后是拉贝与奥斯卡·辛德勒的比较和本书的归纳与结束语。

本书的所有阐述均以中国研究南京大屠杀的历史学家、作家、记者和翻译家采访谈话与资料为依据。作者对有些内容作了必要的补充与评论。

[目录]

代序罗兰·盖尔克(博世和西门子家电集团中国首席

执行官兼总裁)

作者序言与感谢

前言

第一章 历史背景

1.日本人侵中国

2.日本军队占领南京

第二章 南京大屠杀暴行

1.南京居民的悲惨遭遇

2.三位南京大屠杀幸存者的口述

采访一李秀英女士

采访二伍正禧先生

采访三潘开明先生

第三章 约翰·拉贝

1.约翰·拉贝的简历及其在中国和南京的活动

2.安全区和国际委员会的建立及其目的

3.约翰·拉贝当选国际委员会主席和安全区领导的原因

4.拉贝致日本的抗议信和他写给希特勒的信函

5.拉贝的实物救助

6.拉贝个人的贡献

第四章 《拉贝日记》

1.《拉贝日记》为什么到1996年才公开

2.分析发表《拉贝日记》的目的及作用

3.对《拉贝日记》中几个错误数字的更正

4.《拉贝日记》中文译本与日文译本的比较

第五章 拉贝的纳粹党员身份

1.拉贝是德国纳粹党党员

2.约翰·拉贝对阿道夫·希特勒及其政策的看法

3.拉贝对纳粹欧洲暴行的了解及当时获得信息的困难条件

第六章 约翰·拉贝1938年回国后的遭遇

1.约翰·拉贝遭盖世太保逮捕与审讯

2.中国对拉贝所作贡献十分感激并邀请他到南京定居

第七章 人性的约翰·拉贝

1.南京大屠杀幸存者对拉贝的看法

2.一些中国作家对拉贝的看法

3.约翰·拉贝与奥斯卡·辛德勒的比较

第八章 总结与结束语

本书引文出处

本书材料出处

附录:

附录一南京是我的第二故乡——(德国)哈璐特博士

附录二约翰·拉贝其人——(德国)埃尔温·维克特

附录三盟国肃清纳粹法庭复议庭认定拉贝为非纳粹分子的判决

……

第一部分,先是简述日本人入侵中国的历史背景,进而简要叙述发生的南京大屠杀事件,附有对几位大屠杀幸存者的采访谈话摘要。其次是拉贝在离开中国前的生活经历。继而是探讨拉贝的政治作用及对南京难民所作的贡献。在中方对《拉贝日记》的评价部分,本书对“日记”中的错误说明作了更正,并对《拉贝日记》的中译本和日译本进行了比较。

第二部分主要论述拉贝本人以及拉贝纳粹党成员的质疑及其与纳粹党、希特勒的关系。继而是拉贝于1938年返回德国后的生活及其受到盖世太保迫害的情况;在他生活困难时获得了中方的帮助,许多中国人建议把拉贝的墓碑安放在南京,作为永久的纪念,以及中国知识界、翻译界以及大屠杀幸存者对拉贝的看法。最后是拉贝与奥斯卡·辛德勒的比较和本书的归纳与结束语。

本书的所有阐述均以中国研究南京大屠杀的历史学家、作家、记者和翻译家采访谈话与资料为依据。作者对有些内容作了必要的补充与评论。

[目录]

代序罗兰·盖尔克(博世和西门子家电集团中国首席

执行官兼总裁)

作者序言与感谢

前言

第一章 历史背景

1.日本人侵中国

2.日本军队占领南京

第二章 南京大屠杀暴行

1.南京居民的悲惨遭遇

2.三位南京大屠杀幸存者的口述

采访一李秀英女士

采访二伍正禧先生

采访三潘开明先生

第三章 约翰·拉贝

1.约翰·拉贝的简历及其在中国和南京的活动

2.安全区和国际委员会的建立及其目的

3.约翰·拉贝当选国际委员会主席和安全区领导的原因

4.拉贝致日本的抗议信和他写给希特勒的信函

5.拉贝的实物救助

6.拉贝个人的贡献

第四章 《拉贝日记》

1.《拉贝日记》为什么到1996年才公开

2.分析发表《拉贝日记》的目的及作用

3.对《拉贝日记》中几个错误数字的更正

4.《拉贝日记》中文译本与日文译本的比较

第五章 拉贝的纳粹党员身份

1.拉贝是德国纳粹党党员

2.约翰·拉贝对阿道夫·希特勒及其政策的看法

3.拉贝对纳粹欧洲暴行的了解及当时获得信息的困难条件

第六章 约翰·拉贝1938年回国后的遭遇

1.约翰·拉贝遭盖世太保逮捕与审讯

2.中国对拉贝所作贡献十分感激并邀请他到南京定居

第七章 人性的约翰·拉贝

1.南京大屠杀幸存者对拉贝的看法

2.一些中国作家对拉贝的看法

3.约翰·拉贝与奥斯卡·辛德勒的比较

第八章 总结与结束语

本书引文出处

本书材料出处

附录:

附录一南京是我的第二故乡——(德国)哈璐特博士

附录二约翰·拉贝其人——(德国)埃尔温·维克特

附录三盟国肃清纳粹法庭复议庭认定拉贝为非纳粹分子的判决

……