Art

与脆弱同行 豆瓣

Fragilité

作者:

[法] 让-克劳德•卡里埃尔

译者:

郭亮廷

江苏凤凰文艺出版社

2018

- 6

法国著名编剧、导演、文学大师让-克劳德•卡里埃尔精华作品集。

龚古尔文学奖得主/法国最高电影学府首任院长/87届奥斯卡终身成就奖得主。

《布拉格的春天》《铁皮鼓》《屋顶上的轻骑兵》《大鼻子情圣》等上百部经典电影的编剧。

文学、哲思、电影、戏剧……我们无法增加生命的长度, 只好追求它的高度。

犀利、深刻、幽默、自由的在艺术与哲思,经典与时尚,政治与宗教,文学与戏剧中穿行,当代世界文坛顶级的“说书人”,米兰·昆德拉、安贝托·艾柯等文坛大家荐读。

哭泣的心、看不见的创伤、莫名的恐惧、难眠的忧虑、执着的疯狂……以文学艺术的角度解读人生。《独立报》《纽约时报》《费加罗报》《法国时报》好评报道。

从摩诃婆罗多到莎士比亚,从陀思妥耶夫斯基到普鲁斯特,所有大师笔下的人物无不在展示我们人类共通的脆弱。

不论文学、电影或剧场,作品的表现力都倚赖人性的脆弱面来传达。它是我们隐抑的生命泉源,是所有情感与美的原动力。

本书是欧洲文学戏剧大师卡里埃尔的个人精华文集,艺术、哲学、社会、宗教均有涉猎。在他的书中和电影镜头里,只有脆弱的人物才能打动我们、打动他自己。

因为脆弱,我们每一个都是有故事的人, 脆弱,是一切美的原动力。

龚古尔文学奖得主/法国最高电影学府首任院长/87届奥斯卡终身成就奖得主。

《布拉格的春天》《铁皮鼓》《屋顶上的轻骑兵》《大鼻子情圣》等上百部经典电影的编剧。

文学、哲思、电影、戏剧……我们无法增加生命的长度, 只好追求它的高度。

犀利、深刻、幽默、自由的在艺术与哲思,经典与时尚,政治与宗教,文学与戏剧中穿行,当代世界文坛顶级的“说书人”,米兰·昆德拉、安贝托·艾柯等文坛大家荐读。

哭泣的心、看不见的创伤、莫名的恐惧、难眠的忧虑、执着的疯狂……以文学艺术的角度解读人生。《独立报》《纽约时报》《费加罗报》《法国时报》好评报道。

从摩诃婆罗多到莎士比亚,从陀思妥耶夫斯基到普鲁斯特,所有大师笔下的人物无不在展示我们人类共通的脆弱。

不论文学、电影或剧场,作品的表现力都倚赖人性的脆弱面来传达。它是我们隐抑的生命泉源,是所有情感与美的原动力。

本书是欧洲文学戏剧大师卡里埃尔的个人精华文集,艺术、哲学、社会、宗教均有涉猎。在他的书中和电影镜头里,只有脆弱的人物才能打动我们、打动他自己。

因为脆弱,我们每一个都是有故事的人, 脆弱,是一切美的原动力。

流行音乐的秘密 豆瓣

Understanding Popular Music Culture

作者:

[新西兰]罗伊·舒克尔(Roy Shuker)

译者:

韦玮

世界图书出版公司

2013

- 4

消失的罗伯特·约翰逊带着令人惊异的技艺回归

他是否向魔鬼出卖灵魂以换取出色的演奏?

仙妮亚·唐恩从贫民窟灰姑娘一夜变为国际巨星

难道竟是因为传奇的“录音室之吻”?

科伦拜血腥枪击案的凶手皆是玛丽莲·曼森的粉丝

工业金属乐真的会诱发暴行犯罪?

流行音乐为何流行?

乐坛巨星 如何出现?

本书将告诉你流行音乐产业的门门道道

揭开它为万人所爱又遭重重争议的深层秘密……

全景展现文化大生产时代音乐的制作、发行、消费及其意义

--------------------------------------------------------

本书对西方流行音乐的制作、发行、消费及其意义进行了全面而通俗易懂的介绍,并讨论了围绕流行文化和流行音乐分析展开的问题和争论。作者介绍了音乐产业内部各个组成部分以及外部的政治、社会环境,探讨了塑造音乐体验的关键因素,包括音乐制作、音乐人和明星、音乐文本、音乐媒体、观众、乐迷和亚文化,以及音乐的政治行动主义和政治意识形态。

书中涉及十余流行音乐流派,重点介绍了近三十名典型音乐人及其代表作品,引用近两百首经典流行曲目。本书既是一本内容丰富的流行音乐文化研究读本,也是一本翔实全面的流行音乐发展百科全书。

--------------------------------------------------------

流行音乐是一种工业制造。这个显在的事实或者被粉丝们匍匐在地视而不见,或者被文化批判家高高在上一笔带过。现在,这个人细致而客观地剖开它,进入其制造业内部,展现其中的秘密。由此你发现,即便是摇滚英雄、文化全球事件,也并非那么纯粹崇高,当然,也并非只是一出提线木偶剧那么低劣。

简单说,流行音乐既是商品也是作品,既具有商业价值也具有艺术价值。一出流行大戏的面目,往往比前工业时代一个艺术现象的面目,来得更广阔而复杂,并充满了内部的矛盾。在产业震荡、全球流行音乐大变局的当下,《流行音乐的秘密》在许多关键问题上都提供了广泛反思的可能性。

——李皖

他是否向魔鬼出卖灵魂以换取出色的演奏?

仙妮亚·唐恩从贫民窟灰姑娘一夜变为国际巨星

难道竟是因为传奇的“录音室之吻”?

科伦拜血腥枪击案的凶手皆是玛丽莲·曼森的粉丝

工业金属乐真的会诱发暴行犯罪?

流行音乐为何流行?

乐坛巨星 如何出现?

本书将告诉你流行音乐产业的门门道道

揭开它为万人所爱又遭重重争议的深层秘密……

全景展现文化大生产时代音乐的制作、发行、消费及其意义

--------------------------------------------------------

本书对西方流行音乐的制作、发行、消费及其意义进行了全面而通俗易懂的介绍,并讨论了围绕流行文化和流行音乐分析展开的问题和争论。作者介绍了音乐产业内部各个组成部分以及外部的政治、社会环境,探讨了塑造音乐体验的关键因素,包括音乐制作、音乐人和明星、音乐文本、音乐媒体、观众、乐迷和亚文化,以及音乐的政治行动主义和政治意识形态。

书中涉及十余流行音乐流派,重点介绍了近三十名典型音乐人及其代表作品,引用近两百首经典流行曲目。本书既是一本内容丰富的流行音乐文化研究读本,也是一本翔实全面的流行音乐发展百科全书。

--------------------------------------------------------

流行音乐是一种工业制造。这个显在的事实或者被粉丝们匍匐在地视而不见,或者被文化批判家高高在上一笔带过。现在,这个人细致而客观地剖开它,进入其制造业内部,展现其中的秘密。由此你发现,即便是摇滚英雄、文化全球事件,也并非那么纯粹崇高,当然,也并非只是一出提线木偶剧那么低劣。

简单说,流行音乐既是商品也是作品,既具有商业价值也具有艺术价值。一出流行大戏的面目,往往比前工业时代一个艺术现象的面目,来得更广阔而复杂,并充满了内部的矛盾。在产业震荡、全球流行音乐大变局的当下,《流行音乐的秘密》在许多关键问题上都提供了广泛反思的可能性。

——李皖

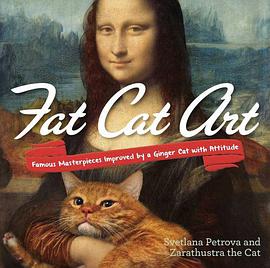

Fat Cat Art 豆瓣

Tarcher Perigee

2015

- 9

“It’s official. That thing that classic art has been missing is a chubby reclining kitty.”

—The Huffington Post

Internet meme meets classical art in Svetlana Petrova’s brilliant Fat Cat Art. Featuring her twenty-two-pound, ginger-colored cat Zarathustra superimposed onto some of the greatest artworks of all time, Petrova’s paintings are an Internet sensation. Now fans will have the ultimate full-color collection of her work, including several never-before-seen pieces, to savor for themselves or to give as a gift to fellow cat lovers.

From competing with Venus’s sexy reclining pose (and almost knocking her off her chaise lounge in the process) in Titian’s Venus of Urbino, to exhibiting complete disdain as he skirts away from God’s pointing finger in Michelangelo’s Creation of Adam, Zarathustra single-handedly rewrites art history in the way that only an adorable fat cat can.

—The Huffington Post

Internet meme meets classical art in Svetlana Petrova’s brilliant Fat Cat Art. Featuring her twenty-two-pound, ginger-colored cat Zarathustra superimposed onto some of the greatest artworks of all time, Petrova’s paintings are an Internet sensation. Now fans will have the ultimate full-color collection of her work, including several never-before-seen pieces, to savor for themselves or to give as a gift to fellow cat lovers.

From competing with Venus’s sexy reclining pose (and almost knocking her off her chaise lounge in the process) in Titian’s Venus of Urbino, to exhibiting complete disdain as he skirts away from God’s pointing finger in Michelangelo’s Creation of Adam, Zarathustra single-handedly rewrites art history in the way that only an adorable fat cat can.

如何看一幅画Ⅱ 豆瓣

作者:

[法]弗朗索瓦芭布·高尔

译者:

郑柯

中信出版社

2015

- 1

内容简介:

你必须摆脱这样的误解:看起来很简单的物体,承载的意义也很简单。在一幅画里,一朵花、镜中的一个影子或是天空中的一只鸟,站立的梯子、摇晃的天平或是合起来的幕帘,几乎总有着比一眼看起来更深入的意味。不管是里贝拉的鸟、塞尚的树,还是保罗•克利的鱼,它们离我们如此之近,我们似乎非常熟悉它们。然而,它们往往暗示着某些不同寻常的意味。

在本书里,弗朗索瓦芭布•高尔精选15世纪到21世纪的68幅世界名画,从自然世界中选取了10件有象征意味的事物,即太阳和月亮、云、树、花、水果、贝壳、鱼、猫和狗、马和鸟,以及从人造物里选取10件物品,即书、十字架、天平、梯子、灯和烛、面纱、面具、镜子、窗户和幕帘。艺术作品里常常大量使用的各种形式和物品来传达抽象的意味:爱,盼望永生,忠诚与背叛。这些在历代名画里都是不断重复的主题。

从荷尔拜因画里的苹果到莫奈画里奥林匹亚山脚下的黑猫,从马格里特画作里神秘的蜡烛到乔治亚•欧姬芙画里的花,本书展示世界名画里如何以一种原始和更有意义的方式展现画面的象征意味。

=======================================================

编辑推荐:

面对世界名画时,你的头脑里是否曾经出现这些反应?

①谁来告诉我,这幅画到底厉害在哪里?

②救命啊,画里有那么多细节,我该从哪里看起?

③好像只有我看不懂……还是别开口问,以免被人家笑……

------------------------

随心所欲、随看随懂!

⑴法国艺术史家高尔精选68幅15世纪到21世纪的世界名画,以20个主题解读画作。

⑵每个主题3-4幅名画,每幅画都是独立的存在,翻到哪里看哪里,爱怎么读就怎么读!

⑶有多少时间就读多少:一次读一篇没有压力,一次读一段也有收获!

=======================================================

评论:

人们,特别是儿童和少年,接触经典艺术最大的障碍来自心理的恐惧,似乎那些大师的作品高不可攀。克服心理障碍最好的办法就是让他们直接去感受,去与作品、作者对话。怎样去感受和对话,“艺术眼”系列丛书用深入浅出的语言向我们做出了解释,帮助我们揭开经典作品的面纱,走近大师们创造的艺术境界,从而得到知识的补充、修养的提高和心灵的净化。

中央美术学院教授 邵大箴

--------------------------------

历代大师们创造的艺术品,我们都是可以看懂的,不那么高深莫测。怎样去有效地观看、饶有兴味地去品尝,听听专家们的指导十分有益。在这方面,“艺术眼”系列丛书给我们提供了十分方便的条件,是家长和孩子们的好读物。

清华大学美术学院教授 奚静之

你必须摆脱这样的误解:看起来很简单的物体,承载的意义也很简单。在一幅画里,一朵花、镜中的一个影子或是天空中的一只鸟,站立的梯子、摇晃的天平或是合起来的幕帘,几乎总有着比一眼看起来更深入的意味。不管是里贝拉的鸟、塞尚的树,还是保罗•克利的鱼,它们离我们如此之近,我们似乎非常熟悉它们。然而,它们往往暗示着某些不同寻常的意味。

在本书里,弗朗索瓦芭布•高尔精选15世纪到21世纪的68幅世界名画,从自然世界中选取了10件有象征意味的事物,即太阳和月亮、云、树、花、水果、贝壳、鱼、猫和狗、马和鸟,以及从人造物里选取10件物品,即书、十字架、天平、梯子、灯和烛、面纱、面具、镜子、窗户和幕帘。艺术作品里常常大量使用的各种形式和物品来传达抽象的意味:爱,盼望永生,忠诚与背叛。这些在历代名画里都是不断重复的主题。

从荷尔拜因画里的苹果到莫奈画里奥林匹亚山脚下的黑猫,从马格里特画作里神秘的蜡烛到乔治亚•欧姬芙画里的花,本书展示世界名画里如何以一种原始和更有意义的方式展现画面的象征意味。

=======================================================

编辑推荐:

面对世界名画时,你的头脑里是否曾经出现这些反应?

①谁来告诉我,这幅画到底厉害在哪里?

②救命啊,画里有那么多细节,我该从哪里看起?

③好像只有我看不懂……还是别开口问,以免被人家笑……

------------------------

随心所欲、随看随懂!

⑴法国艺术史家高尔精选68幅15世纪到21世纪的世界名画,以20个主题解读画作。

⑵每个主题3-4幅名画,每幅画都是独立的存在,翻到哪里看哪里,爱怎么读就怎么读!

⑶有多少时间就读多少:一次读一篇没有压力,一次读一段也有收获!

=======================================================

评论:

人们,特别是儿童和少年,接触经典艺术最大的障碍来自心理的恐惧,似乎那些大师的作品高不可攀。克服心理障碍最好的办法就是让他们直接去感受,去与作品、作者对话。怎样去感受和对话,“艺术眼”系列丛书用深入浅出的语言向我们做出了解释,帮助我们揭开经典作品的面纱,走近大师们创造的艺术境界,从而得到知识的补充、修养的提高和心灵的净化。

中央美术学院教授 邵大箴

--------------------------------

历代大师们创造的艺术品,我们都是可以看懂的,不那么高深莫测。怎样去有效地观看、饶有兴味地去品尝,听听专家们的指导十分有益。在这方面,“艺术眼”系列丛书给我们提供了十分方便的条件,是家长和孩子们的好读物。

清华大学美术学院教授 奚静之

认识电影:全彩插图第12版 豆瓣

Understanding Movies, 12e

8.9 (63 个评分)

作者:

[美] 路易斯·贾内梯

译者:

焦雄屏

北京联合出版公司·后浪出版公司

2016

- 9

全球畅销40余年,历经12次修订的电影入门书

著名学者焦雄屏潜心增修校译, 中文世界新版首发!

精编精校,高度还原版式重排,全彩精装版!

...................

※编辑推荐※

《认识电影》一书诞生于20世纪70年代,历经四十余年的洗礼,已成为百余所世界名 校电影概论、影视制作、电影美学等专业的经典教材和必读书目,并被翻译成多国语言在世界范围内广为流行。书中提供了各种认识电影的角度,帮助读者了解电影是怎样以一种复杂的语言进行表达和传播的;同时,通过剖析大量影片实例,结合众多剧照来解释电影创作过程,使学电影变得更为生动有趣。

作者路易斯·贾内梯教授不断更新再版、修订内容、添加新近电影剧照及案例,使本书一直与时代趋势同步。此次借着英文第12版修订面世,特别邀请焦雄屏老师更订译文,并随之重编重排,推出全彩精装版,更完美地呈现这本图文并茂的经典教材的全貌,以飨各位读者。

☆ 自出版以来全球畅销四十余年,历经12次修订,是当今世界发行量、流传度皆高居榜首的电影入门书。在英、德、加、澳、南非等地广受欢迎,并被译成日、韩、希伯来等多种语言。

☆ 哈佛大学、MIT、纽约大学、北京大学、北京电影学院、台湾大学等众多世界知名院校影视课程指定教材,培生教育集团全球畅销的教材之一。

☆ 集电影概论和电影赏析于一体。全书搜集超过四百张珍贵剧照,涵盖影史经典之作和近年卖座佳片,第12版特别增加了下列案例:(1)对当下电影类型进行补充,如动画片《料理鼠王》《我在伊朗长大》、CG电影《贝奥武夫》;(2)通过现代喜剧片拓展讨论电影的娱乐属性,如《朱诺》《太坏了》《热带惊雷》;(3)更新科幻片、动作片、歌舞片、政治电影案例,如《科洛弗档案》《变形金刚》《钢铁侠》《理发师托德》《反恐疑云》;(4)探讨新近非美影片,如《潘神的迷宫》《女王》《贫民窟的百万富翁》《满城尽带黄金甲》。

☆ 提供精准而成熟的电影分析技巧,批露当今最热明星的独家新闻(关于投身社会公益活动的演员如安吉丽娜·朱莉、布拉德·皮特、乔治·克鲁尼),探讨高票房电影的市场策略,展现电影技术前沿动向,反映电影产业发展趋势。

☆翻译权威可靠,译文流畅优美,著名电影人焦雄屏特别为第12版重新增订译文。

...................

※内容简介※

《认识电影》是电影入门书中的经典之作,问世四十多年来,始终是世界各地影视从业人员和主流专业院校的必备之选,更是电影爱好者不可或缺的手边书。面对电影中复杂的语言系统、构成要素、表意手段,作者划分了现实主义、形式主义两大阵营,用深入浅出、简明扼要的笔触,引出了电影作为艺术、作为工业、作为意识形态等方方面面。

书中穿插以数百幅精美剧照和精辟说明,如美国的史蒂文·斯皮尔伯格、英国的迈克·李、伊朗的阿巴斯以及中国的李安等著名导演的杰作,组成了一道全球电影人的经验光谱。此次修订的第12版,增加了对动画片、喜剧片、科幻片、歌舞片、CG电影的评述,经过精校重排和全书彩印,呈现出更贴近英文原版的风貌。

...................

※名人推荐※

近二十年来,在任何华人电影人的书架上,总会看到此书的踪影,足见它对电影的制作也发生了一定的影响。

——焦雄屏 电影监制,台北艺术大学电影研究所教授

著名学者焦雄屏潜心增修校译, 中文世界新版首发!

精编精校,高度还原版式重排,全彩精装版!

...................

※编辑推荐※

《认识电影》一书诞生于20世纪70年代,历经四十余年的洗礼,已成为百余所世界名 校电影概论、影视制作、电影美学等专业的经典教材和必读书目,并被翻译成多国语言在世界范围内广为流行。书中提供了各种认识电影的角度,帮助读者了解电影是怎样以一种复杂的语言进行表达和传播的;同时,通过剖析大量影片实例,结合众多剧照来解释电影创作过程,使学电影变得更为生动有趣。

作者路易斯·贾内梯教授不断更新再版、修订内容、添加新近电影剧照及案例,使本书一直与时代趋势同步。此次借着英文第12版修订面世,特别邀请焦雄屏老师更订译文,并随之重编重排,推出全彩精装版,更完美地呈现这本图文并茂的经典教材的全貌,以飨各位读者。

☆ 自出版以来全球畅销四十余年,历经12次修订,是当今世界发行量、流传度皆高居榜首的电影入门书。在英、德、加、澳、南非等地广受欢迎,并被译成日、韩、希伯来等多种语言。

☆ 哈佛大学、MIT、纽约大学、北京大学、北京电影学院、台湾大学等众多世界知名院校影视课程指定教材,培生教育集团全球畅销的教材之一。

☆ 集电影概论和电影赏析于一体。全书搜集超过四百张珍贵剧照,涵盖影史经典之作和近年卖座佳片,第12版特别增加了下列案例:(1)对当下电影类型进行补充,如动画片《料理鼠王》《我在伊朗长大》、CG电影《贝奥武夫》;(2)通过现代喜剧片拓展讨论电影的娱乐属性,如《朱诺》《太坏了》《热带惊雷》;(3)更新科幻片、动作片、歌舞片、政治电影案例,如《科洛弗档案》《变形金刚》《钢铁侠》《理发师托德》《反恐疑云》;(4)探讨新近非美影片,如《潘神的迷宫》《女王》《贫民窟的百万富翁》《满城尽带黄金甲》。

☆ 提供精准而成熟的电影分析技巧,批露当今最热明星的独家新闻(关于投身社会公益活动的演员如安吉丽娜·朱莉、布拉德·皮特、乔治·克鲁尼),探讨高票房电影的市场策略,展现电影技术前沿动向,反映电影产业发展趋势。

☆翻译权威可靠,译文流畅优美,著名电影人焦雄屏特别为第12版重新增订译文。

...................

※内容简介※

《认识电影》是电影入门书中的经典之作,问世四十多年来,始终是世界各地影视从业人员和主流专业院校的必备之选,更是电影爱好者不可或缺的手边书。面对电影中复杂的语言系统、构成要素、表意手段,作者划分了现实主义、形式主义两大阵营,用深入浅出、简明扼要的笔触,引出了电影作为艺术、作为工业、作为意识形态等方方面面。

书中穿插以数百幅精美剧照和精辟说明,如美国的史蒂文·斯皮尔伯格、英国的迈克·李、伊朗的阿巴斯以及中国的李安等著名导演的杰作,组成了一道全球电影人的经验光谱。此次修订的第12版,增加了对动画片、喜剧片、科幻片、歌舞片、CG电影的评述,经过精校重排和全书彩印,呈现出更贴近英文原版的风貌。

...................

※名人推荐※

近二十年来,在任何华人电影人的书架上,总会看到此书的踪影,足见它对电影的制作也发生了一定的影响。

——焦雄屏 电影监制,台北艺术大学电影研究所教授

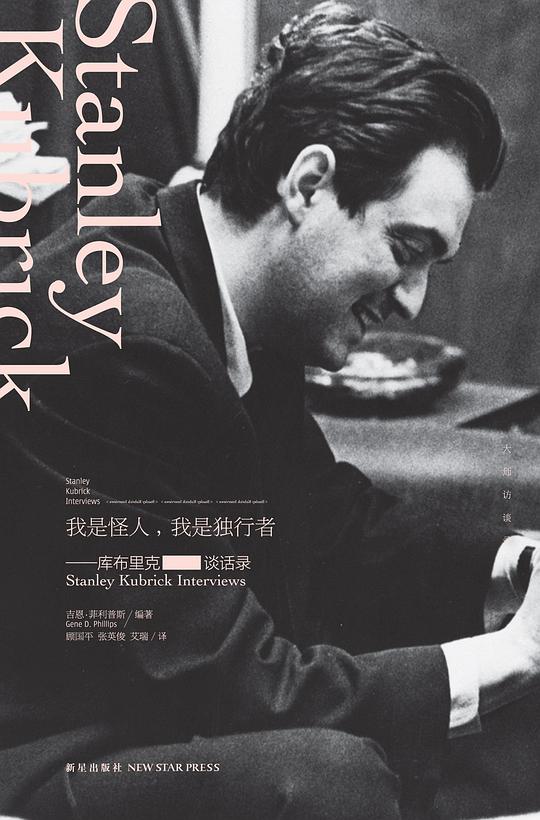

我是怪人,我是独行者 豆瓣

Stanley Kubrink Interviews

9.0 (6 个评分)

作者:

吉恩•菲利普斯 编著

译者:

顾国平

/

张英俊

…

新星出版社

2013

- 6

正所谓“片如其人”,库布里克(1928-1999)本人如同其影片的主题一样让人难以捉摸。和其他很多导演不同,他不喜欢接受采访,更希望通过影片本身的魅力吸引观众。本书第一次将库布里克为数不多的访谈汇集在一起,影评人士和普通电影观众都可以通过本书看到这位离群索居的电影导演的内心世界。从这个意义上说,本书具有很大的价值。书中收录了1959年至1987年之间库布里克接受的访谈,采访者包括吉恩•西斯科尔、杰里米•伯恩斯坦和吉恩•菲利普斯等。这些访谈揭示了库布里克广泛的兴趣爱好——包括核能及其后果、太空探索、科幻故事、文学、宗教、精神分析、暴力的危害、甚至还有国际象棋——以及这些兴趣爱好对其电影的影响。在访谈中,库布里克还热情洋溢地谈论摄影器械和音效技术的进步如何使影片的效果更加惟妙惟肖……

库布里克对电影制作的每一个环节都是亲力亲为,全程掌控,他在书中细述了这一工作习惯。“所有手持拍摄的工作都是我来亲自做,”他在1972年就《发条橙》接受采访时如是说,“我自己乐在其中,此外我还发现即使是对最有才华、最敏感的摄影师,我也不可能解释清楚我想在手持拍摄中得到怎样的画面。”

访谈中呈现的库布里克既不刻意设防,也不躲躲闪闪,相反,他坦白率直,坚持己见,同时还自信满满,能说会道。他拥有惊人的记忆力和极高的组织天赋,言语间常常一字不差地成段引用各类影评、书籍和文章。尽管在外人眼中库布里克是一位离群索居的隐士,但是书中访谈展现的这位导演平易近人,机智诙谐,渴望与他人分享他的人生故事。

未完成电影《拿破仑》的幕后故事是怎样的?

《2001:太空漫游》与科幻作家克拉克到底是什么关系?

库布里克为什么不愿提及《斯巴达克斯》?

为什么库布里克生前要禁止《发条橙》在英国的发行……

揭开谜团,走进更真实的库布里克!

库布里克对电影制作的每一个环节都是亲力亲为,全程掌控,他在书中细述了这一工作习惯。“所有手持拍摄的工作都是我来亲自做,”他在1972年就《发条橙》接受采访时如是说,“我自己乐在其中,此外我还发现即使是对最有才华、最敏感的摄影师,我也不可能解释清楚我想在手持拍摄中得到怎样的画面。”

访谈中呈现的库布里克既不刻意设防,也不躲躲闪闪,相反,他坦白率直,坚持己见,同时还自信满满,能说会道。他拥有惊人的记忆力和极高的组织天赋,言语间常常一字不差地成段引用各类影评、书籍和文章。尽管在外人眼中库布里克是一位离群索居的隐士,但是书中访谈展现的这位导演平易近人,机智诙谐,渴望与他人分享他的人生故事。

未完成电影《拿破仑》的幕后故事是怎样的?

《2001:太空漫游》与科幻作家克拉克到底是什么关系?

库布里克为什么不愿提及《斯巴达克斯》?

为什么库布里克生前要禁止《发条橙》在英国的发行……

揭开谜团,走进更真实的库布里克!

贡布里希文集:图像与眼睛 豆瓣

The Image and The Eye:Further studies in the psychology of pictorial representation

作者:

[英]E.H.贡布里希

译者:

范景中

/

杨思梁

…

广西美术出版社

2013

- 7

这是一部有关图画再现心理学研究的论文集,引人注目而发人深省,是作者另一部具有广泛影响的著作《艺术与错觉》的有益补充。《通过艺术的视觉发现》介绍了透视问题;关于动作、表现、手势和运动的再现问题,关于视觉图像在信息交流中的地位问题,关于再现中的真实性标准问题,贡布里希教授将一位艺术史家的洞察力与知觉心理学家严谨的研究方法紧密结合。

长久以来,《艺术与错觉》不但启发了艺术专业学生,也对科学家颇有启迪。在这部补充论文集中,作者仍旧以其清晰而热忱延续着艺术史与科学的对话。

长久以来,《艺术与错觉》不但启发了艺术专业学生,也对科学家颇有启迪。在这部补充论文集中,作者仍旧以其清晰而热忱延续着艺术史与科学的对话。

现代生活的画像 豆瓣

The Painting of Modern Life: Paris in the Art of Manet and his Followers

作者:

T.J.克拉克

译者:

沈语冰

/

诸葛沂

江苏美术出版社

2013

- 6

19世纪60和70年代的巴黎向来被认为是一个崭新的城市,一个到处都是林荫大道、咖啡店、公园和郊外娱乐场所的地方,一个构成了“现代生活”的商业与休闲风俗的诞生地。T.J.克拉克通过质疑那些仅仅从技法上来看待印象派画家的史学家,着重描绘了马奈、莫奈、德加、修拉及其他画家试图赋予现代性以形式,并寻找现代生活中最具典型特色的代表——不管他(她)们是酒吧女、划船者、妓女、观光客,还是在草地上用午餐的小资产阶级。本书的核心问题是:现代绘画的出现究竟是一场拿破仑三世时期巴黎消费文化的庆典,还是对这一消费文化的批评性探索?这部经典著作的修订版包含了作者撰写的新序,以及148帧高质量的插图(其中30幅是附有高清局部的彩图)。

讲故事的人 豆瓣

作者:

[英国] 约翰·伯格

译者:

翁海贞

广西师范大学出版社

2015

- 7

讲故事的人将自己的声音借给他人的经验;随笔作家将自己借给特定的场景,或者他所写作的问题。这里所选择的文章能够相当直接地归属到几个标题之下:旅行和移居,梦想,爱情和激情,死亡,作为行为和人工制品的艺术,理论与生产、再生产世界的体力劳动之间的关系。在约翰·伯格的人生里,从而也在本文集里,对于故事叙述和语言的关注是一个更全面、更广泛的议题。“离乡”一辑的主题是旅行、放逐、移居,本书最后“未修筑的路”继续着这些反思;“爱情入门”的所有文章显示了约翰•伯格对于艺术作品,尤其是绘画的关注。“最后的照片”集合了不同媒介、不同处境下关于死亡的四篇随笔。

好色 豆瓣

COLORAMA: imagier des nuances des couleur

作者:

[法] CRUSCHIFORM

译者:

李珈仪

新星出版社

2018

“好色”,既是好的彩色,也是对色彩的喜爱。

本书将从一颗珍珠、一朵矢车菊、一捧河水与一片星夜中寻找好的色彩,也将在一块粉底、一支铅笔、一树樱花与一轮落日中见证人类对色彩的喜爱。越是身陷眼球饱食的时代,人们越是需要美好的色彩。一百三十三种身边的色彩作为本书的主角,将带领读 者追溯紫色从古希腊第一颗骨螺中被提取而出的时刻,也记叙了红土球场在地中海沿岸诞生的历史过程。走完这程从雪白到月光白的“奥德赛之旅”,色盘将在书页中闭合,最终呈现于我们眼前的是自然的奇迹。

白色来自乳品、棉花与栖身在白桦树干上的桦尺蠖,黄色来自琥珀、向日葵与金丝雀,而漂流在大洋上的冰山也在数千年的孤独旅程中形成了独特的色彩肌理。人类从自然中获得启迪,为交通信号灯制定恰当的警示色,将一件带着水手标志的蓝白条纹海魂衫装进船客的行李,甚至用天空的颜色粉刷了一款久负盛名的自行车。这是自然为人类提供的色彩方案,它让画家的调色盘成为变幻的秘密,也启蒙了人类对于色彩最初的想象。

★ ★ ★

本书的法语原版与英文版(COLORAMA)已相继出版,持续畅销,风靡国际。作为一本简洁而富有趣味的色彩科普书籍,本书是全球各大美术馆书店的推荐读物。既可以成为小朋友色彩启蒙的“美育课本”,也是色彩爱好者不可多得的收藏品。

★ ★ ★

CRUSCHIFORM是巴黎著名的创意工作室,在包括美学创意、图书装帧与插画绘制的各个领域进行了多年探索。作为CRUSCHIFORM首部以色彩为主题的创意图书,本书文字内容与装帧设计饱含美学思考,独具匠心。本书的中文版《好色:自然的色彩方案》由读库出品,在最大程度上保留了原版的设计精髓。

本书将从一颗珍珠、一朵矢车菊、一捧河水与一片星夜中寻找好的色彩,也将在一块粉底、一支铅笔、一树樱花与一轮落日中见证人类对色彩的喜爱。越是身陷眼球饱食的时代,人们越是需要美好的色彩。一百三十三种身边的色彩作为本书的主角,将带领读 者追溯紫色从古希腊第一颗骨螺中被提取而出的时刻,也记叙了红土球场在地中海沿岸诞生的历史过程。走完这程从雪白到月光白的“奥德赛之旅”,色盘将在书页中闭合,最终呈现于我们眼前的是自然的奇迹。

白色来自乳品、棉花与栖身在白桦树干上的桦尺蠖,黄色来自琥珀、向日葵与金丝雀,而漂流在大洋上的冰山也在数千年的孤独旅程中形成了独特的色彩肌理。人类从自然中获得启迪,为交通信号灯制定恰当的警示色,将一件带着水手标志的蓝白条纹海魂衫装进船客的行李,甚至用天空的颜色粉刷了一款久负盛名的自行车。这是自然为人类提供的色彩方案,它让画家的调色盘成为变幻的秘密,也启蒙了人类对于色彩最初的想象。

★ ★ ★

本书的法语原版与英文版(COLORAMA)已相继出版,持续畅销,风靡国际。作为一本简洁而富有趣味的色彩科普书籍,本书是全球各大美术馆书店的推荐读物。既可以成为小朋友色彩启蒙的“美育课本”,也是色彩爱好者不可多得的收藏品。

★ ★ ★

CRUSCHIFORM是巴黎著名的创意工作室,在包括美学创意、图书装帧与插画绘制的各个领域进行了多年探索。作为CRUSCHIFORM首部以色彩为主题的创意图书,本书文字内容与装帧设计饱含美学思考,独具匠心。本书的中文版《好色:自然的色彩方案》由读库出品,在最大程度上保留了原版的设计精髓。

谁在收藏中国 豆瓣

The China Collectors

作者:

[美] 谢林·布里萨克

/

[美] 卡尔·梅耶

译者:

张建新

/

张紫微

中信出版集团

2016

- 9

在过去的两个世纪中,西方来到中国,从洞窟、宫殿和画商的密室里搜刮艺术珍品,盗走了雕塑、家具、瓷器、书画等大量国宝。敦煌壁画、龙门石窟、昭陵六骏……这些稀世珍宝现存何处?在盗宝者中,除了臭名昭著的斯坦因、华尔纳、卢芹斋,还有哪些鲜为人知的“幕后黑手”?两位作者通过查阅私人文件、历史档案,以及主要人物的回忆录,详细叙述了从鸦片战争到1949年这段时期,以美国人为首的西方收藏家是如何想方设法获得中国艺术品的一段历史,这些文物最终催生了中国古董市场在欧美的蓬勃发展,也激发了中国人依靠艺术市场促使国宝回归的努力。

文字即垃圾:危机之后的文学 豆瓣 Goodreads

7.0 (10 个评分)

作者:

米歇尔·福柯

/

德勒兹

…

译者:

赵子龙

/

聂世昌

…

重庆大学出版社

2016

- 8

- 编辑推荐 -

•人文出版品牌“拜德雅”联手青年学术团体“泼先生”,创生栩栩如生之思与诗

•在lituraterre而非littérature的题铭下,在“把文字化作垃圾”的时刻,尝试开启一场美妙的文学旅程

•并非写作宝鉴、阅读指南,只是一次充满洞见的文学历险,沿着法国理论在过去半个多世纪留下的痕迹,追溯一系列关乎文学本身的问题

•本书收录福柯、德勒兹、拉康、布朗肖、巴特、巴塔耶、巴迪欧、南希等16位著名思想家关于文学的经典论述

- 内容简介 -

萨特的经典之作《文学是什么?》或许已用一种最为激烈而又醒目的方式,把文学之存在引入了理论反思和争论的中心,由此产生的文学之意识不容忽视,即便他的声音已在今日的语境里变得微弱了许多。这是本书的隐秘源头,也是这涂抹地上被掩盖乃至模糊不清的话语之一。

但另一方面,话语的缺失也暗示了“介入”的概念并非踏入此意识领域的唯一路径。遗留的线索是众多甚至纷杂的。而本书无力也无意呈现一段哪怕短暂的思想演变的历史,更不用说某一阶段的理论之全貌了。在法国理论逐渐为人熟知的今天,对各流派和学说门下可能存在的文学之思做一番整理和补充,并非本书的首要任务,何况它不得不避开对文本的重复性选择,与一些或许重要的人物失之交臂了。相反,它所标记的每一个瞬间,是为了让读者在复燃的阅读之欲望中,寻找对文学说话的另类可能。那样的可能,首先源于德国浪漫派以来哲学与文学的无比亲密的关系。

这就是为什么,本书选录的绝大部分作者本身即是著名的哲学家,尤其是从战后结构主义的思潮中涌现出来的哲学家。他们口中的文学,总已经和别的思想资源(符号学、精神分析、马克思主义、解构主义……)紧密地交织起来,文学不再仅仅围绕写作和阅读展开,文学也是语言的喃呢、逃逸的路线和疯癫的舞台,它面对的不是墨笔或白纸,而是牛角、裸体,它既是重复和生产,也是责任和判断,它既诗意地虚构想象,也科学地论证推理,它关乎恐怖、关乎幸福、关乎真理……它关乎一切。而这一切的碎片,作为文字,作为垃圾,紧随着超现实主义的狂飙,就在无可救药的危机之后。

•人文出版品牌“拜德雅”联手青年学术团体“泼先生”,创生栩栩如生之思与诗

•在lituraterre而非littérature的题铭下,在“把文字化作垃圾”的时刻,尝试开启一场美妙的文学旅程

•并非写作宝鉴、阅读指南,只是一次充满洞见的文学历险,沿着法国理论在过去半个多世纪留下的痕迹,追溯一系列关乎文学本身的问题

•本书收录福柯、德勒兹、拉康、布朗肖、巴特、巴塔耶、巴迪欧、南希等16位著名思想家关于文学的经典论述

- 内容简介 -

萨特的经典之作《文学是什么?》或许已用一种最为激烈而又醒目的方式,把文学之存在引入了理论反思和争论的中心,由此产生的文学之意识不容忽视,即便他的声音已在今日的语境里变得微弱了许多。这是本书的隐秘源头,也是这涂抹地上被掩盖乃至模糊不清的话语之一。

但另一方面,话语的缺失也暗示了“介入”的概念并非踏入此意识领域的唯一路径。遗留的线索是众多甚至纷杂的。而本书无力也无意呈现一段哪怕短暂的思想演变的历史,更不用说某一阶段的理论之全貌了。在法国理论逐渐为人熟知的今天,对各流派和学说门下可能存在的文学之思做一番整理和补充,并非本书的首要任务,何况它不得不避开对文本的重复性选择,与一些或许重要的人物失之交臂了。相反,它所标记的每一个瞬间,是为了让读者在复燃的阅读之欲望中,寻找对文学说话的另类可能。那样的可能,首先源于德国浪漫派以来哲学与文学的无比亲密的关系。

这就是为什么,本书选录的绝大部分作者本身即是著名的哲学家,尤其是从战后结构主义的思潮中涌现出来的哲学家。他们口中的文学,总已经和别的思想资源(符号学、精神分析、马克思主义、解构主义……)紧密地交织起来,文学不再仅仅围绕写作和阅读展开,文学也是语言的喃呢、逃逸的路线和疯癫的舞台,它面对的不是墨笔或白纸,而是牛角、裸体,它既是重复和生产,也是责任和判断,它既诗意地虚构想象,也科学地论证推理,它关乎恐怖、关乎幸福、关乎真理……它关乎一切。而这一切的碎片,作为文字,作为垃圾,紧随着超现实主义的狂飙,就在无可救药的危机之后。