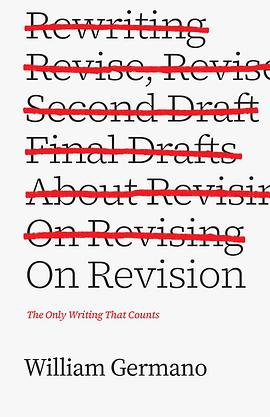

A trusted editor turns his attention to the most important part of writing: revision.

So you’ve just finished writing something? Congratulations! Now revise it. Because revision is about getting from good to better, and it’s only finished when you decide to stop. But where to begin? In On Revision, William Germano shows authors how to take on the most critical stage of writing anything: rewriting it.

For more than twenty years, thousands of writers have turned to Germano for his insider’s take on navigating the world of publishing. A professor, author, and veteran of the book industry, Germano knows what editors want and what writers need to know: Revising is not just correcting typos. Revising is about listening and seeing again. Revising is a rethinking of the principles from the ground up to understand why the writer is doing something, why they’re going somewhere, and why they’re taking the reader along with them.

On Revision steps back to take in the big picture, showing authors how to hear their own writing voice and how to reread their work as if they didn’t write it. On Revision will show you how to know when your writing is actually done—and, until it is, what you need to do to get it there.